2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/12/22

法律手続

反訴とはどのような制度か知りたいと悩んでいませんか?

訴えられたから訴え返したいと考えているものの反訴がどのようなものかイメージをもつことができない方もいますよね。

反訴とは、訴えられた被告が、同じ訴訟において、原告に対して訴えを起こし返すことを言います。

反訴を提起するためにはいくつかの要件があります。

被告も原告に対して関連する請求を行いたい場合には広く用いられることが多い制度であり、不当訴訟を提起されたような場合にも反訴を用いることがあります。

反訴を提起する際にはメリットも多いですが、デメリットもあるので提起する際に慎重に検討を行うようにしましょう。

反訴にかかる費用は実費として1500円~7万円程度となることが多く、この他に請求金額に応じた弁護士費用が別に必要となります。

もし、あなたが反訴を提起したい場合には、反訴状を作成して、収入印紙や予納郵券とともに本訴が係属している裁判所に提出しましょう。

実は、訴訟を提起された場合でも、反訴を提起しておくことで、和解条件や判決の結果が被告に有利なものになることも少なくありません。

この記事を通して、反訴がどのような制度なのかについて、実務上の経験などを踏まえて、誰でもわかりやすいようにお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、反訴とは何かを説明したうえで、要件や費用とデメリット3つをわかりやすく解説していきます。

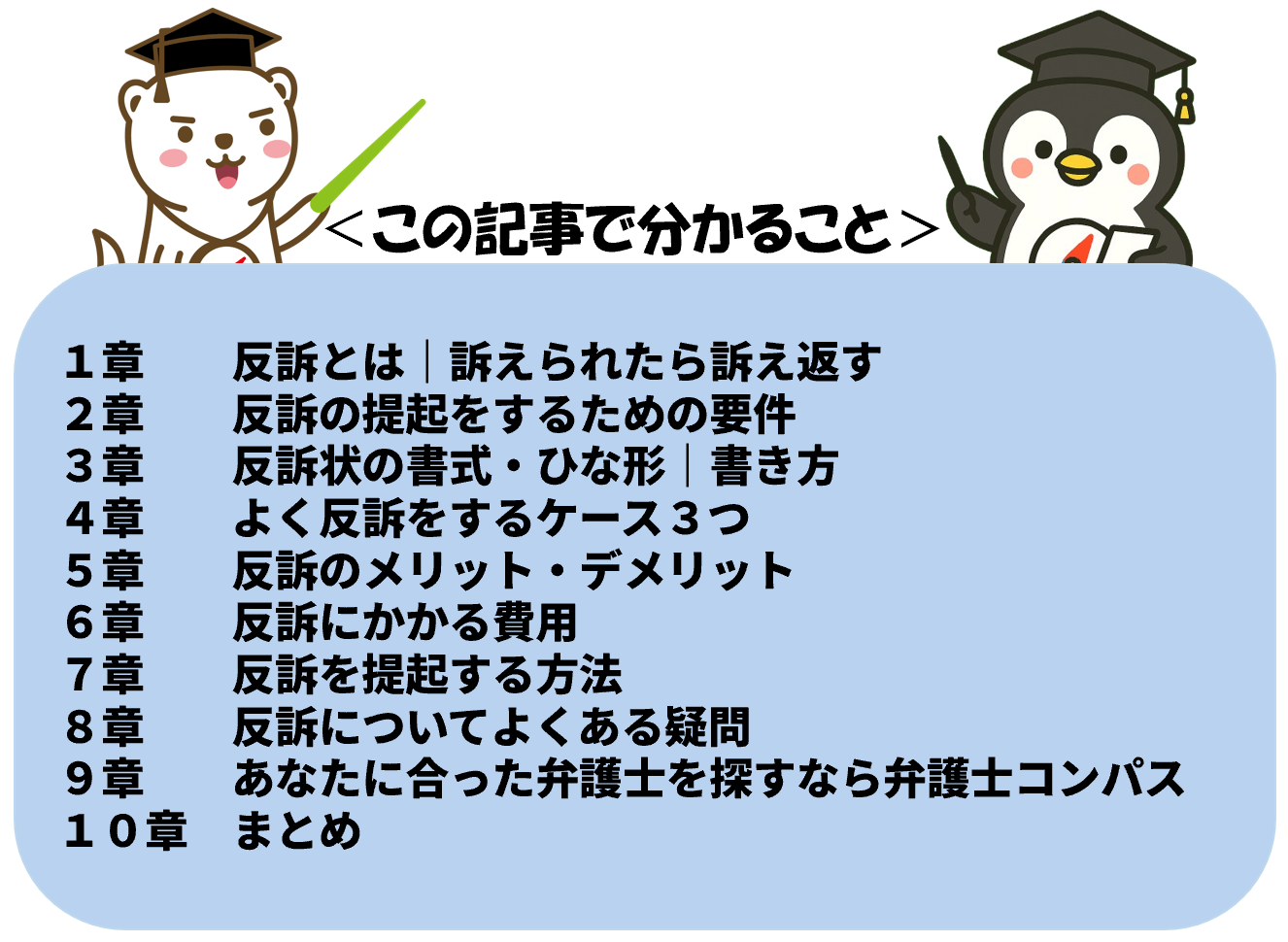

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、反訴とはどのような制度かがよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

反訴とは、訴えられた被告が同じ裁判の中で原告に対して訴えを起こし返すことをいいます。

これに対し、原告が被告に対して訴えた元々の訴訟のことを本訴と言います。

わかりやすく言うと、相手から裁判を起こされた場合に、「こちらにも請求がある」と主張して同時に解決を求める仕組みです。

反訴の条文は、民事訴訟法146条です。

なぜこのような制度があるかというと、裁判を別々に行うと時間や費用がかかり、矛盾した判決が出てしまうおそれがあるからです。

反訴を使えば、1つの裁判の中で双方の主張を整理でき、効率的に解決を進めることができます。

例えば、残業代請求で会社が従業員から訴えられた場合に、会社側が社内データの削除などを理由に損害賠償を請求するケースがあります。

このように、被告も原告に対して請求権を持っているときに反訴を利用するのです。

このように反訴とは、訴えられた側が自分の権利も守るために用いる制度であり、裁判を公平かつ効率的に進めるために重要な役割を持っています。

反訴をするためには、誰でも自由に訴え返せるわけではなく、いくつかの要件を満たす必要があります。

要件を理解しておけば、反訴が認められるかどうかの判断に役立ち、相手方から反対の意見を出された場合にも対応しやすいでしょう。

例えば、反訴の提起をするための要件としては、以下の5つの要件があります。

それでは、反訴の要件について順番に見ていきましょう。

反訴は、本訴(相手が起こした訴訟)の請求と関連する場合に限って認められます。

なぜなら、まったく無関係な請求まで一緒に扱うと、裁判の趣旨が分散し混乱するからです。

例えば、交通事故の損害賠償請求で原告から訴えられた被告が、同じ事故について自分の損害賠償を求める反訴をすることは可能です。

一方で、原告から売買代金請求の訴訟を起こされたときに、被告が無関係な建物明け渡しの請求を反訴として出すことは認められません。

このように、本訴と反訴の請求原因が法律上または事実上共通していることが必要です。

反訴は、本訴と同じ裁判所で一緒に審理されるのが原則です。

そのため、法律で「特定の裁判所しか扱えない」と定められている事件については、反訴として提起できません。

例えば、離婚や親権といった家事事件は家庭裁判所の専属管轄に属します。

地方裁判所で進んでいる損害賠償訴訟に、離婚請求を反訴として持ち込むことはできません。

このように専属管轄がある事件は、それぞれの裁判所に分けて扱う必要があります。

反訴は、裁判を効率的に進めるために認められている制度です。

しかし、反訴の内容があまりに複雑であったり、別の証拠調べを大量に必要としたりする場合には、かえって本訴の審理が遅れる危険があります。

例えば、主張書面と証拠が出尽くして、あとは証人尋問だけを控えた段階で、新たな事実関係の審理が必要な反訴を提起するような場合です。

このような場合には、裁判所が反訴を認めず、別訴で行うよう指示することもあります。

反訴は、口頭弁論終結前に提起しなければなりません。

口頭弁論終結とは、証拠調べや当事者の主張が終わり、裁判官が「これ以上の審理は不要」と判断した段階をいいます。

この段階を過ぎてから反訴を持ち込むと、裁判を再びやり直す必要が生じ、手続が不当に長引いてしまいます。

そのため、反訴を検討している場合は、できるだけ早い段階で行動することが重要です。

反訴は、本訴を担当している裁判所に提起しなければなりません。

なぜなら、反訴は本訴と同じ裁判官が一体的に審理することで、矛盾のない判決を導くための制度だからです。

例えば、東京地方裁判所で進んでいる訴訟に対して反訴を行う場合には、必ずその裁判所に反訴状を提出します。

別の裁判所に提出してしまうと、本訴と反訴が別々に審理されてしまい、制度の趣旨に反してしまうため、認められません。

反訴状の書式・ひな形は、以下のとおりです。

反訴上の書式・ひな形

まず、反訴状の冒頭部分には、事件番号、本訴の原告・被告の表示、裁判所名を記載します。

次に請求の趣旨には、「反訴被告(=本訴原告)は反訴原告(=本訴被告)に対し、金◯◯万円を支払え」といった結論部分を書きます。

遅延損害金の請求や訴訟費用の負担もここに記載します。

次に請求の原因には、なぜその請求が認められるのかという理由を、事実関係に基づいて整理します。例えば「貸金返還契約に基づく支払義務がある」などを簡潔にまとめます。

次に、証拠方法については、どの証拠をもって主張を裏づけるかを明記します。「別紙証拠説明書のとおり」とまとめるのが一般的です。

最後に添付書類については、反訴状の副本、証拠説明書、乙号証などの証拠資料を添付します。

反訴については、実務でも実際に用いられることがよくあります。

どのような場面で反訴をすることが多いかを知っておくとイメージを持ちやすくなるでしょう。

例えば、反訴をよく使うケースとしては、以下の3つがあります。

それでは、順番に見ていきましょう。

最も典型的な反訴の場面は、被告が原告に対して逆に請求できる権利を持っている場合です。

一方的に訴えられるのではなく、相互に請求があることを同じ裁判で整理する方が効率的だからです。

例えば、交通事故で原告が損害賠償を請求してきたときに、被告も同じ事故でケガをしており、治療費や慰謝料を請求したい場合には反訴を利用します。

このように関連する出来事に基づく相互の請求をまとめて審理できるのが反訴の特徴です。

「自分には支払義務がない」と原告から確認訴訟を提起された場合も、反訴がよく使われます。

支払義務の有無を争うだけでなく、逆に「相手がこちらに支払うべきだ」と主張する方が、実質的な解決につながるからです。

例えば、原告が「借金はすでに返済したので残額はない」という確認訴訟を起こしてきたときに、被告が「むしろ残額がまだある」と反訴するケースがあります。

このように、確認訴訟に対しては反訴で具体的な支払い請求を加えることで、より明確な判決を得ることができます。

債務不存在確認訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。

相手が根拠のない訴訟を起こしてきた場合にも、反訴を行うことがあります。

不当な訴訟に対しては、ただ否定するだけではなく、相手の行為によって被った損害を請求することで対抗できるからです。

例えば、証拠もないのに高額な損害賠償を請求され、そのために弁護士費用や業務の支障といった損害を受けた場合には、反訴によって損害賠償請求を行うことがあります。

このように、不当訴訟への防御手段として反訴が機能する場合もあるのです。

スラップ訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。

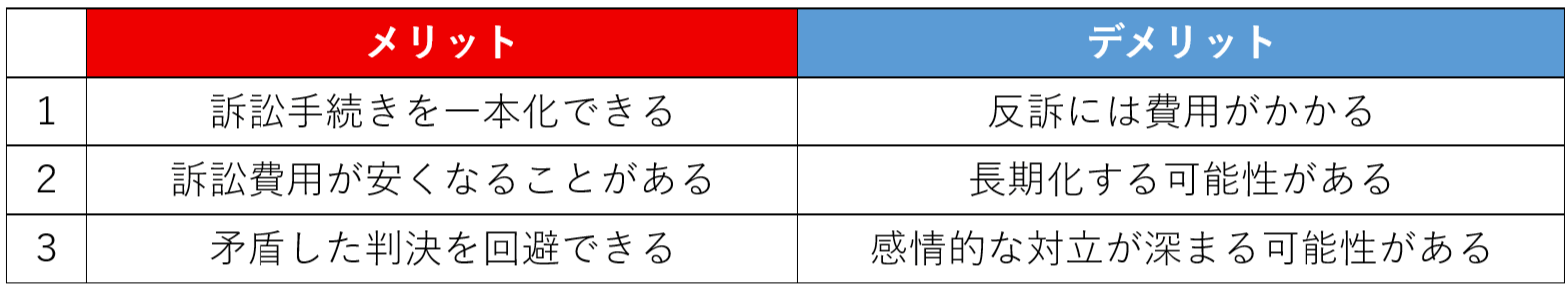

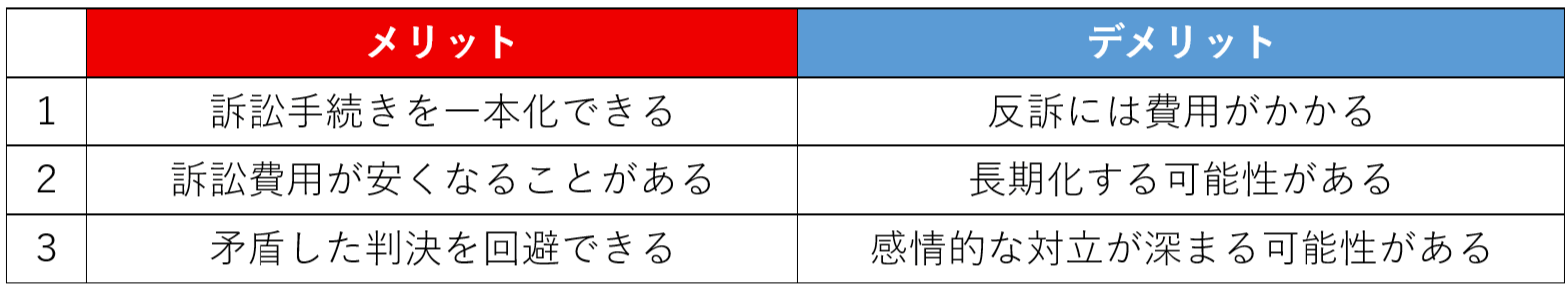

反訴には手続きを効率化できる利点がある一方で、費用や時間の負担といった注意点もあります。

メリットとデメリットを知っておくことで、反訴を提起するかどうかを冷静に判断できます。

例えば、反訴のメリットとデメリットを整理すると以下のとおりです。

それでは順番に見ていきましょう。

反訴の大きな利点は、原告と被告の請求を一つの裁判で解決できることです。

別々に訴訟を起こすと二重に時間や手間がかかりますが、反訴を利用すれば同時に審理でき効率的です。

例えば、労働者が残業代を請求したのに対して、会社が貸付金の返還を求める場合、反訴をすれば同じ裁判で両方の請求を判断してもらえます。

このように、訴訟を一本化できることは当事者にとって大きな負担軽減になります。

反訴を利用すると、別訴で起こすよりも費用が抑えられることがあります。

反訴は同じ訴訟の枠内で扱われるため、裁判所に支払う郵券(切手代)や事務処理費用が効率化されるからです。

例えば、訴額が同じでも新たに訴訟を起こすより反訴として提起した方が、結果的に総費用が低く済む場合があります。

反訴を利用すれば、本訴と反訴を同じ裁判官が審理するため、矛盾する判決が出にくくなります。

別々に訴訟を起こすと、異なる裁判所で異なる判断が出るリスクがあるからです。

例えば、A裁判所では「被告に支払義務がある」とされ、B裁判所では「逆に原告に支払義務がある」とされるような矛盾を避けられます。

このように、整合性のある解決ができることも反訴の大きな利点です。

反訴には実費として印紙代や郵券代が必要であり、さらに請求金額に応じて弁護士費用も発生します。

そのため、請求額が大きければ費用負担も無視できません。

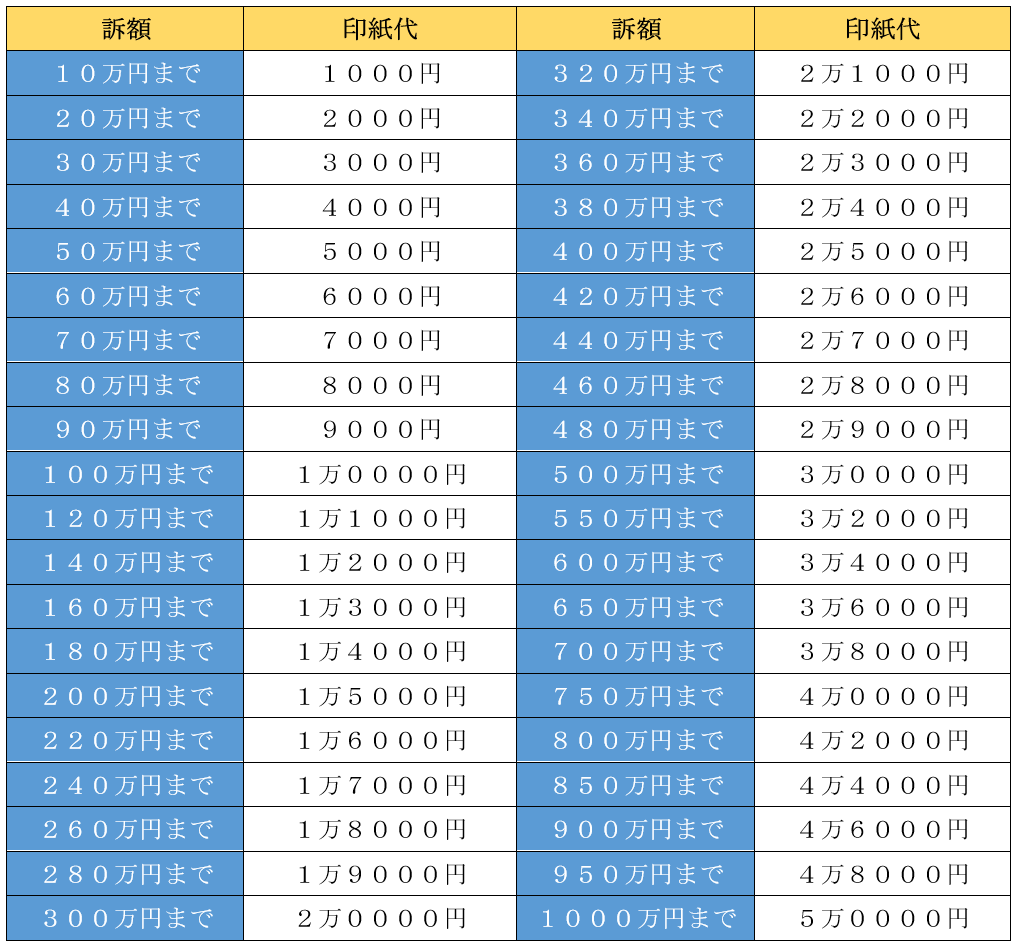

例えば、反訴請求額が数百万円となる場合、印紙代だけで数万円に及ぶこともあります。

裁判費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

反訴を提起すると、本訴だけを進める場合に比べて審理の対象が広がります。

結果として、証拠調べや主張整理に時間がかかり、裁判が長期化するリスクがあります。

特に、複数の請求や複雑な証拠関係があると、判決が出るまでに数年かかることもあります。

反訴をすると、相手に「訴え返された」という心理的な衝撃を与えるため、当事者間の感情的な対立が激しくなることがあります。

その結果、和解が難しくなったり、人間関係や職場関係、取引関係が修復不能になったりすることもあります。

相手方も更に請求を拡張するなどの対応に出てくることもあります。

反訴を行う場合には、印紙代や郵券代といった実費に加えて、弁護士に依頼するための費用もかかります。

費用の目安を知っておけば、準備不足によるトラブルを防ぎ、無理のない対応ができます。

例えば、費用は大きく分けて「実費」と「弁護士費用」に分かれます。

それでは、順番に見ていきましょう。

反訴をするときには、裁判所に「収入印紙」と「予納郵券(切手)」を納める必要があります。

基本的には、新しい訴訟を提起するときと同じ扱いだからです。

印紙代の目安としては以下のとおりです。

ただし、反訴の印紙代が常にかかるわけではありません。

本訴と反訴の請求目的が同一である場合などには、本訴の手数料分を控除できることがあります。控除後の額が0円になれば、反訴の印紙代は不要です。

このように、訴訟物が同一であるか、相排斥するような請求であれば印紙代がかからないことがあります。

訴額については、以下の記事で詳しく解説しています。

反訴の場合の予納郵券代は、1500円前後とされることがあります。

本訴の予納郵券は、6000円前後とされることが多いので、本訴よりも負担を抑えられることがあります。

実費については、以下の記事で詳しく解説しています。

反訴を弁護士に依頼する場合、請求額に応じた着手金や報酬金が発生します。

なぜなら、弁護士費用は「経済的利益(=請求額や認められた金額)」を基準に計算されるからです。

例えば、旧弁護士報酬基準だと経済的利益が300万円以下の場合には、着手金は8%、報酬金は16%となります。

200万円の反訴を提起して、100万円が認められれば、着手金は16万円、報酬金も16万円となります。

ただし、報酬金は自由化していますし、本訴と反訴の双方を受けることを加味して一定の減額をされることも多いので、依頼している弁護士に確認してみましょう。

弁護士費用の着手金の相場は、以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士の成功報酬については、以下の記事で詳しく解説しています。

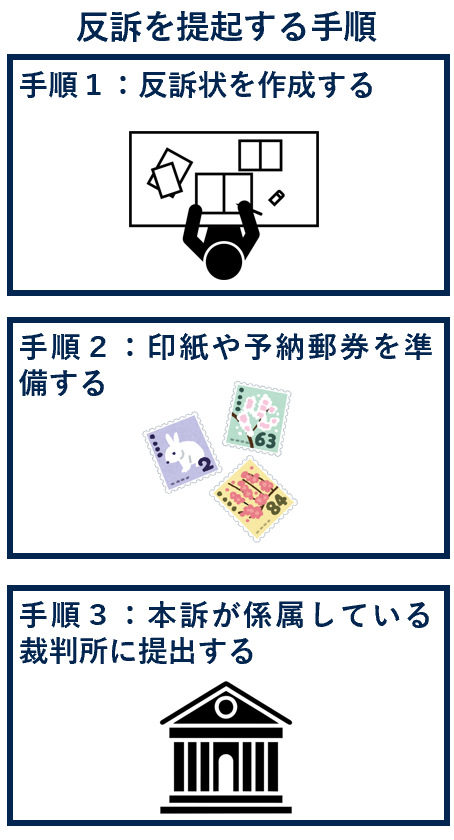

反訴を行うには、決まった手順を踏んで裁判所に申立てをする必要があります。

方法を誤ってしまうと、補正を指示されたり、スムーズに進まなかったりすることがあります。

具体的には、反訴を提起する手順は以下のとおりです。

それでは順番に見ていきましょう。

まず、反訴を行うには「反訴状」を作成する必要があります。

反訴状には、本訴事件(原告の被告に対する訴えの事件番号等)、請求の趣旨(何を求めるのか)、請求の原因(なぜ請求できるのか)などを記載しておきます。

第3章のひな形を参考にすると安心です。

次に、反訴の申立てには「収入印紙」と「予納郵券」を裁判所に納めなければなりません。

収入印紙代は訴額等に応じて準備しておきましょう。

予納郵券代は裁判所に電話するなどしていくらになるかを確認しておきましょう。

最後に、作成した反訴状と必要書類を、本訴を扱っている裁判所に提出します。

反訴は本訴と一体的に審理されるため、同じ裁判所に出さなければなりません。

例えば、東京地方裁判所で本訴が進んでいる場合には、その裁判所に反訴状を提出します。

反訴についてよくある疑問としては、以下の5つがあります。

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

A.予備的反訴とは、原告の請求の棄却を求めるものの、原告の請求が認容されることを条件として、予備的に提起しておく反訴のことです。

第1次的には離婚請求について棄却を求めるが認容された場合に備えて、財産分与などの反訴を提起しておくような場合です。

A.反訴と応訴は似ていますが、意味が異なります。

反訴は「被告から原告に訴え返す」制度であるのに対し、応訴は「被告が原告の訴えに応じて防御すること」です。

例えば、残業代請求をされた会社が「支払う必要はない」と答弁するのは応訴ですが、「逆に貸付金を返せ」と主張するのは反訴です。

このように、応訴は防御、反訴は攻撃の意味合いを持っています。

A.反訴答弁書の書式は、以下のとおりです。

反訴答弁書書式

答弁書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。

A.反訴については、本訴の委任状の委任事項に「反訴の提起」を記載していなかった場合には、再度委任状を作成することが必要となります。

反訴の提起は特別授権事項であるためです。

委任事項に「反訴の提起」を記載したうえで、再度委任状を作成しましょう。

訴訟委任状については、以下の記事で詳しく解説しています。

A.控訴審での反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限りすることができます。

相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなされます。

控訴審での反訴については、民事訴訟法300条に規定されています。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、反訴とは何かを説明したうえで、要件や費用とデメリット3つをわかりやすく解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ

・反訴とは、訴えられた被告が同じ裁判の中で原告に対して訴えを起こし返すことをいいます。

・反訴の提起をするための要件としては、以下の5つの要件があります。

要件1:本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とすること

要件2:反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属しないこと

要件3:反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させないこと

要件4:口頭弁論終結に至るまでに提起したこと

要件5:本訴の係属する裁判所に提起したこと

・反訴をよく使うケースとしては、以下の3つがあります。

ケース1:被告も原告に請求権がある場合

ケース2:債務不存在確認訴訟をされた場合

ケース3:不当訴訟をされた場合

・反訴のメリットとデメリットを整理すると以下のとおりです。

・反訴にかかる費用は実費として1500円~7万円程度となることが多く、この他に請求金額に応じた弁護士費用が別に必要となります。

・反訴を提起する手順は以下のとおりです。

手順1:反訴状を作成する

手順2:印紙や予納郵券を準備する

手順3:本訴が係属している裁判所に提出する

この記事が反訴とはどのような制度か知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

松田 公利

弁護士法人松田共同法律事務所

宮崎県宮崎市別府町6番1号

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

岡本隼弥

弁護士法人プロテクトスタンス

詳細はこちら

小林 扶由樹

小林法律事務所

静岡県富士市浅間本町2-38-21 小林法律事務所

詳細はこちら

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

伊藤正喜

伊藤小池法律事務所

東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階

詳細はこちら

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します…

2025年11月13日

法律手続

証拠説明書は、主張書面に比べ軽視されがちですが、立証の全体像を示すうえで重要な書面となります。今回は、証拠説明書とは何かを説明したうえで、テンプレート書式や書き方と簡単な記載例11個を紹介しながら、実務上の取り扱いや注意点を解説します。