!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/11/28

労働一般

スラップ訴訟とはどういう意味かがよくわからず知りたいと悩んでいませんか?

最近は、ニュース記事などを読んでいても、「スラップ訴訟」と言う言葉が出てくることが増えてきました。

スラップ訴訟とは、報復や嫌がらせなどの不当な目的により明らかに認められないような請求をすることをいいます。

スラップ訴訟の問題点は言論や権利行使が弾圧されてしまうことです。

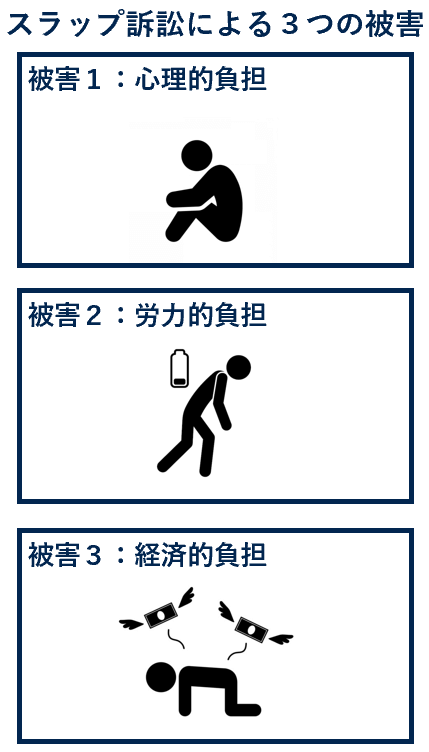

スラップ訴訟を提起されてしまうと、被告とされた方には、心理的負担・労力的負担・経済的負担と言った3つの被害が生じることになります。

スラップ訴訟を提起された場合には、無視せずに、法的手続きに沿って、適切に対処をしていく必要があります。

実は、スラップ訴訟については、日本において明確な法律の規制がされておらず、不当な目的で訴訟が利用される例が後を絶ちません。

この記事をとおして、少しでも多くの方にスラップ訴訟がどのようなもので、なぜ問題とされているのかということを知っていただければ幸いです。

今回は、スラップ訴訟とは何かを説明したうえで、意味(定義)や問題と3つの被害を簡単に解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、スラップ訴訟とは何かがよくわかるはずです。

スラップ訴訟については、以下のショート動画で1分程度にまとめています。時間がない方は是非コチラを見てください。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

スラップ訴訟とは、報復や嫌がらせなどの不当な目的により明らかに認められないような請求をすることをいいます。

この言葉は英語の「SLAPP(Strategic Lawsuit Against Public Participation)」が語源です。

スラップ訴訟は、市民活動家やジャーナリスト、労働組合、NPOなど、公共の問題で声を上げる人々を狙います。

企業や権力者が、こうした人々に対して濫訴的に訴えることで、萎縮させ、批判を封じ込めようとする狙いがあります。

日本では、スラップ訴訟という概念は欧米ほど一般的ではありません。

しかし、インターネット上の批判的コメントや地域住民の開発反対運動などに対して、名誉毀損や損害賠償請求訴訟を乱用する事例が指摘されています。

現行の日本法には、スラップ訴訟を早期に排除するための「アンチSLAPP法」のような制度は存在していません。

このため、実際に訴えられた被告は、大きな負担を強いられることになります。

その結果、問題提起自体が困難になるケースも生じ得ます。

日本でも、スラップ訴訟に関する議論は少しずつ注目を集めています。

少しずつ、言論の自由や公共の議論を守るため、早期解決策の整備や法改正を求める動きも出てきています。

(参考:反スラップ法の制定に関する請願:請願の要旨:参議院)

スラップ訴訟の問題点は、言論や権利行使が弾圧されてしまうことです。

高額の訴訟を提起されることによって、大きな負担が生じてしまうため、活動が委縮してしまうのです。

例えば、あなたが会社内でハラスメントを受けていたとしましょう。内部告発制度を使用したところ、会社は調査を行わず、むしろ告発をしたあなたを解雇しました。

あなたは、ハラスメントを告発した人が二次被害を受けることは間違っていると考え、社会に問題を訴えかけるため、記者会見を行ったとします。

そうしたところ、あなたが会社の名誉を棄損したとして、具体的な算定根拠も示すことなく10億円の損害賠償を請求されたとします。

このような高額な金額を一個人が請求されてしまうと大きな負担となり、あなたはこれ以上、活動を継続することが難しくなってしまう可能性があります。

また、あなたが高額の請求をされていることを見た他の方々も、委縮してしまい、声を上げる人はいなくなってしまうでしょう。

このようにスラップ訴訟が提起されることになると、言論や活動が弾圧されてしまい、自由に意見を言ったり、問題提起をしたりすることができなくなってしまうのです。

スラップ訴訟を提起されてしまうと、被告とされた方には、大きな負担が生じてしまいます。

憲法により裁判を受ける権利が保障されているため、仮に不当な訴訟であっても、提起されてしまえば、法的な手続きが進んでいくことになるためです。

具体的には、スラップ訴訟により被告とされた方に生じる被害としては、以下の3つがあります。

それでは、これらの被害について順番に説明していきます。

スラップ訴訟による被害の1つ目は、心理的負担が大きいことです。

数千万円から数億円といった高額な請求をされてしまうと、不当であると分かっていたとしても不安に感じてしまうものです。

判決までの期間、もしかしたら請求が認められて可能性もあるのではないかと落ち着かないはずです。

一個人がこのような金額を支払うことができるはずはなく、万が一請求が認められてしまったら、生活を維持していくことはできなくなってしまうでしょう。

高額の請求にメンタルを崩してしまう方がいてもおかしくありません。

スラップ訴訟による被害の2つ目は、労力的負担が大きいことです。

訴訟が提起された場合には、事実関係と証拠を整理したうえで、法的に反論を行っていく必要があります。

裁判は、1か月に1回程度の頻度で交互に主張を繰り返していくことになり、判決までに1年を超えることもあります。

また、第1審で終わらずに、控訴審、最高裁と進んでいくことになれば、益々、時間と労力がかかることになってしまいます。

スラップ訴訟による被害の3つ目は、経済的負担です。

スラップ訴訟を提起されてしまうと、法的に対応していくことが必要となり、弁護士に依頼する場合には、着手金や報酬金、日当などがかかります。

例えば、旧弁護士報酬基準では、3000万円~3億円の経済的利益の事件では、着手金が3%+69万円、報酬金が6%+138万円とされています。

1億円の請求をされて請求を棄却した場合を想定すると、着手金は369万円、報酬金は738万円となり、合計1107万円となります。

このように仮に不当な訴訟であったとしても対応するためには経済的な負担が生じてしまい、高額な請求だと負担も大きくなってしまう可能性があるのです。

スラップ訴訟が問題となった裁判例についても、少しずつ蓄積されてきました。

以下では、3つ裁判例を厳選したうえで紹介していきます。

元信者が、宗教法人から高額な献金を強制されたとして損害賠償請求訴訟を起こし、その内容を記者会見やセミナーで報告しました。

そうしたところ、宗教法人側は、名誉毀損を理由に8億円の損害賠償を求めて反訴しました。

その後、元信者は不当な反訴により800万円の被害を受けたとして、損害賠償請求訴訟を起こしました。

裁判所は、宗教法人側の名誉棄損請求を棄却し、元信者側の不当訴訟を理由とする損害賠償請求について100万円の限度で認容しました。

消費者金融業者は、弁護士らが著した書籍の内容が自社の名誉を傷つけるとして、5500万円の賠償と出版差し止めを求める訴訟を起こしました。

これに対し、弁護士と出版社側は、この訴訟を不当として、750万円の損害賠償を請求する訴訟を提起しました。

裁判所は、消費者金融の請求を棄却し、弁護士と出版社側の損害賠償請求をそれぞれ120万円の限度で認容しました。

化粧品会社とその会長は、会長が政治家に8億円を貸し付けた件を批判するブログ記事を書いた弁護士に対して、2000万円の損害賠償を求める訴訟を提起しました。

その後、この請求は6000万円に拡大されましたが、裁判所は請求を棄却しました。控訴審や上告審でも化粧品会社の請求は認められませんでした。

その後、弁護士側は、この訴訟が不当であるとして、化粧品会社に対して600万円の損害賠償請求訴訟を起こしました。

裁判所は、弁護士側の請求について110万円の限度で認容しました。

スラップ訴訟を提起された場合には、無視せずに、法的手続きに沿って、適切に対処をしていく必要があります。

不当な訴訟であっても、何もせずに放置してしまうと、請求が認められてしまう可能性があるためです。

具体的には、スラップ訴訟を提起された場合の対策としては、以下の4つです。

それでは、これらの対策について順番に説明していきます。

スラップ訴訟を提起された場合の対策の1つ目は、弁護士に相談することです。

法的な手続きについては、法律の専門家である弁護士に相談するべきだからです。

そもそも、スラップ訴訟に当たるかどうかについても、訴状と証拠を確認したうえで、慎重に検討を行う必要があり、安易に判断できることではありません。

まずは弁護士に相談したうえで、このような請求が認められてしまう可能性が高いのか、どのように対応していけばいいのかなどについて助言してもらうといいでしょう。

スラップ訴訟を提起された場合の対策の2つ目は、答弁書を提出することです。

訴訟が提起された際に請求を認めてほしくない場合は、「原告請求を棄却する」との判決を求める旨の答弁書を提出したうえで、これを第1回期日で陳述することになります。

これによりあなたが請求を争っていることが明らかになりますので、裁判官は、争いのある事件として、原告の請求が認められるのか審理していくことになります。

スラップ訴訟を提起された場合の対策の3つ目は、適切な主張や証拠を整理することです。

訴訟では、裁判官にあなたの主張が法的に正しいことを理解してもらう必要があります。

裁判官は、提出された主張や証拠をもとに判決をすることになりますので、何も主張や証拠を提出しなければ、あなたの言い分や考えていることを知ってもらうことはできません。

あなたが、このような訴訟は誰が見ても不当訴訟であると感じていたとしても、裁判官にも同じように考えてもらうには、裁判官にもわかるように説明することが必要なのです。

スラップ訴訟を提起された場合の対策の4つ目は、反訴提起を検討することです。

提起された訴訟が、明らかに事実や法律の根拠を欠いており、報復や嫌がらせなどの目的で行われていたような場合には、不当訴訟として請求された側からも反対に損害賠償を請求することを検討することになります。

反訴提起をする際には、慰謝料や弁護士費用等を請求することが通常です。

勤務している会社や退職した会社から不当訴訟を提起された際には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働トラブルは専門性が高いため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、スラップ訴訟とは何かを説明したうえで、意味(定義)や問題と3つの被害を簡単に解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

この記事がスラップ訴訟とはどういう意味かがよくわからず知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。