2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/12/17

法律手続

裁判官から和解を勧められて、なぜ和解をした方がいいと言われるのか理由を知りたいと悩んでいませんか?

裁判を審理し最後に判決を書くのは裁判官ですから、その裁判官から和解した方がいいと言われれば誰でも理由が気になりますよね。

裁判官による和解勧告とは、裁判官から訴訟上の和解をするように促されることを言います。

裁判官が和解を促す理由には、当事者の利益に資するというのも当然ありますが、裁判官側の負担などの事情もあります。

裁判官から和解が勧められるタイミングとしては、一定数の事案では第1回期日から早々に勧められます。多くの事案では双方の主張が出尽くして尋問する前までには聞かれることになります。

裁判官から和解を勧められる際は、「今後の進行を協議したい」などの言い方で、個別に意向を確認されて、裁判所の心証などを示されながら、和解での解決が可能か協議していくことになります。

ただし、裁判官から和解を勧められたとしても、必ずしも鵜呑みにしてそのまま応じた方がいいとも限らないので注意しながら話を聞く必要があります。

実は、裁判官から和解を勧められた場合には、現時点の裁判所の考え方を知るチャンスでもありますので、上手に活用することができれば、より良い解決に繋げることができます。

裁判官の言葉を表面的に受け止めるだけではなく、そのニュアンスや言い回し、ロジックについてよく分析をして、今後の進行に役立てていくといいでしょう。

この記事をとおして、裁判官から和解を勧められた際に是非知っておいていただきたいことを分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、裁判官が和解を勧める理由3つを説明したうえで、メリットやタイミングと簡単な注意点を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、裁判官から和解を勧められた場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

裁判官が和解を勧める理由については、以下の動画でも詳しく解説しています。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

裁判官による和解勧告とは、裁判の途中で裁判官が当事者に対して「判決ではなく話し合いで解決してみませんか」と促すことをいいます。

裁判官は、訴訟を最後まで審理して判決を書く立場にあります。

しかし判決で白黒をつけると、片方は大きな不利益を受けたり、判決後に控訴が続いて解決までに時間がかかったりすることがあります。

そこで、当事者双方が一定の条件で折り合えるなら、和解によって早期に解決するほうが望ましい場合も多いのです。

例えば、未払い賃金の金額について争っているケースで、裁判官が「証拠の評価次第では満額認められない可能性もある」と考えたとします。

このようなとき、双方がある程度譲歩して和解すれば、早く結果を得られたり、将来の不安を減らせたりします。

つまり、裁判官による和解勧告とは、単に裁判官の都合ではなく、当事者にとって有利に働く解決方法を提案している場合が多いのです。

判決だけにこだわらず、和解という選択肢があることを理解しておくと安心です。

裁判官が和解を促す理由には、当事者の利益に資するというのも当然ありますが、裁判官側の負担などの事情もあります。

裁判官側にも和解で終わらせたい理由が少なからずあるのです。

例えば、裁判官が和解を勧める理由としては以下の3つがあります。

それでは、裁判官が和解を勧める理由について順番に見ていきましょう。

裁判官が和解を勧める大きな理由の1つは、できれば判決を書かずに解決したいからです。

判決を書くには、証拠を精査したり、法的な論点を整理したり、詳細な理由を文章にまとめたりする必要があり、多大な時間と労力がかかります。

裁判官にとっても大きな負担になるため、和解で解決できるならそれを優先したいと考えるのです。

例えば、未払い残業代をめぐる事案で、証拠の量が膨大である場合、判決を書くには長い審理や細かい判断が必要です。

しかし和解であれば、一定の額で合意することで短期間で終わらせることができます。

このように、裁判官が和解を勧める背景には、自身の負担軽減という側面もあることが少なくないのです。

裁判官が和解を勧めるもう1つの理由は、早期に解決できる可能性があるからです。

裁判官は、手持事件を処理できず滞留させてしまうと、裁判所からも良い評価を受けることができないことがあります。

例えば、着任時に割り振られた事件数と異動時の担当事件数を比較して、後者の方が著しく増加している場合などには、処理能力に疑問をもたれてしまうことがあるでしょう。

裁判所から良い評価を受けることができれば、裁判官も出世コースに乗りやすくなります。

このように裁判官としては、割り振られた事件を速やかに解決できる能力が評価される指標の一つとされることもあるのです。

裁判官が和解を勧める3つ目の理由は、判決と違って控訴されるリスクがないからです。

判決を出せば、不利な判決をされた側から控訴されることがあります。

控訴審にいけば、第1審の裁判官が書いた判決を破棄されて、異なる判決をされたり、差し戻されたりすることがあります。

とくに、第1審の判決が破棄されたからといって、第1審の裁判官が直接的な不利益を被るとは限りません。

ただし、自信が書いた判決を維持してもらえるかどうかについては、少なからず不安に思う裁判官もいるでしょう。

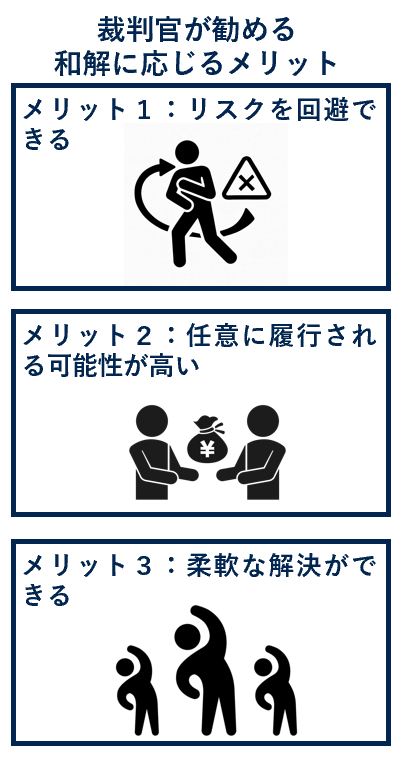

裁判官から和解を勧められたとき、応じることで当事者にとって大きなメリットが生まれることがあります。

メリットを理解しておくことで、裁判の方針を決めるうえで判断材料になります。

例えば、裁判官が勧める和解に応じるメリットとしては以下の3つがあります。

それでは、和解に応じるメリットについて順番に見ていきましょう。

和解の大きなメリットは、判決によるリスクを避けられることです。

裁判を最後まで続けると、必ず勝つとは限りません。証拠が十分でなかったり、裁判官の判断が予想外だったりすることもあり、思わぬ不利な結論になる可能性があります。

和解であれば、お互いが納得できる範囲で条件を決められるため、大きな不利益を避けることができるのです。

例えば、現在は有利な心証の開示を受けている場合でも、尋問をしたら不利な心証に変わってしまい、請求が全く認められなくなってしまうということもあります。

和解であれば、請求額の一部を譲歩することで、より確実に利益を確保することができ、将来の不確実なリスクを減らせます。

つまり、和解に応じることで「負けてしまうかもしれない」という不安を軽くすることができるのです。

和解のもう1つのメリットは、相手方が自発的に約束を守る可能性が高いことです。

判決で敗訴した場合、相手は納得していないことも多く、支払いを拒んだり、強制執行の手続きを取らざるを得なかったりするケースもあります。

これに対して和解は、双方が合意して成立するため、相手も納得感を持って履行することが期待できるのです。

例えば、お金を貸したとして返還を求める訴訟であっても、和解により解決した場合には差し押さえまで行わずとも、任意に振り込まれる可能性が高いです。

つまり、和解は「合意に基づく解決」である分、実際に履行されやすいという安心感があるのです。

和解には、判決では得られない柔軟な解決ができるというメリットもあります。

判決では、法律上の請求が認められるかどうかという形でしか解決できません。

しかし和解であれば、口外禁止条項を入れたり、清算条項を入れて双方の法律関係が綺麗になったことを確認したり、多様な条件を組み合わせることが可能です。

例えば、労働契約をめぐる裁判では、単にお金の支払いだけでなく、「退職日は〇月末にする」「会社は再発防止策を取る」といった取り決めを盛り込むことができます。

つまり、和解は当事者の事情に合わせた解決ができ、より納得感のある形にしやすいのです。

裁判官が和解を勧めるタイミングは、裁判の進行段階によって異なります。

早ければ第1回期日から、遅くとも尋問が終わった後や控訴審に至るまで、さまざまな場面で和解を促されることがあるのです。

タイミングを知っておくことで、心の準備をして冷静に対応できるようになります。

例えば、和解が勧められるタイミングとしては以下の5つがあります。

それでは、裁判官が和解を勧める主なタイミングを順番に見ていきましょう。

多くはないですが事案によっては第1回期日で和解を勧められることもあります。

争いが少ない事案や簡易な事案などで、訴状と答弁書からおおよそ見通しを立てられることもあるためです。

双方から訴状と答弁書が提出されて、その後、それぞれ準備書面を一度出し合ったタイミングで、裁判官から和解を勧められることがあります。

訴状と答弁書では争点を整理しきれていなかったような場合でも、もう一周主張と反論を繰り返すことで、おおよその見通しが見えてくることがあるためです。

多くの事案では、尋問の準備を始める前に一度和解を勧められることが通常です。

尋問以外の双方の主張立証が尽くされた一方で、尋問には大きな労力が必要となり、尋問次第で心証も変わってしまうこともあるためです。

この段階で和解を勧められる場合には、争点ごとの心証を丁寧に開示されて、現時点で判決を書くならこういう結論になるというものを示されることも多いです。

尋問期日の後にも、和解を勧められることが通常です。

尋問の結果も踏まえ、裁判所からこのような判決になる予定なので、和解したらどうかと聞かれるのです。

例えば、尋問期日が終わった後、そのまま書記官室に来るように言われて、面談室に通され、個別に裁判官と話をすることが多いです。

和解が成立する可能性がありそうな場合には、尋問後判決までの間に何度か和解期日が設定されることもあります。

控訴審では、第1回期日で結審することが多くなっています。

すでに第一審で双方主張立証を尽くしているため、何度も期日を開く必要性が少ないためです。

そして、結審後、和解の意向を確認されます。

第1回期日の後、そのまま書記官室に来るように言われて、面談室で意向を確認されることも多いです。

一審の判断を維持できない部分があれば、そのリスクなども伝えたうえで、和解を勧められることになります。

裁判官が和解を勧めるときには、ある程度決まった流れがあります。

流れを知っておけば、不意を突かれて混乱することなく落ち着いて対応できます。

例えば、裁判官が和解を勧める流れとしては以下の5つがあります。

それでは、裁判官が和解を勧めるときの具体的な流れを順番に見ていきましょう。

裁判官はまず、裁判の進行に関する協議を持ちかける形で和解のきっかけを作ります。

直接的に和解の意向を聞きますという言い方をするのではなく、同席の場では、「少し今後の進行について協議する機会を設けましょうか」などと述べる裁判官が多いです。

「今後の進行」と言われると、一体何を話すのかと感じるかたもいるかもしれませんが、和解の話を進めるのか、判決に向けて審理を進めていくのか決めたいという意味です。

次に裁判官は、当事者ごとに分けて意向を確認することがあります。

同席の場では当事者が意向を伝えにくいこともありますし、裁判官も原告と被告に対して全く同じ内容を伝えることばかりではないためです。

例えば、被告が気づいていない反論や十分な主張をしていない箇所などを告げて、このまま審理していくと、原告に不利な内容になるかもしれない。

原告としても現時点で和解をしておいた方がいいのではないかと勧めてくるようなこともあります。

裁判官は、個別の話し合いの場では、当事者の意向や感触を確認していきます。

まずは「解決についてどのように考えているか」とざっくり質問してくることがあります。

「●●円での解決であれば応じることができるか」、「これより譲歩する余地は一切ないのか」など尋ねてくることもあります。

このようにして裁判官は、当事者の和解に向けた温度感を確かめようとしているのです。

当事者の意向を確認したら、裁判官は自らの心証をある程度明らかにしながら、判決のリスクを伝えます。

このまま判決になった場合、この部分は認められない可能性があると考えているので、もう少し歩み寄って解決することはできないかなどと伝えられることになります。

最後に、当事者がすぐに答えを出せない場合は「次回期日までにご検討ください」と持ち帰りを促します。

弁護士は代理人に過ぎず、基本的に当事者に確認することなく、その場で回答することは難しいことも多いためです。

裁判官から「検討すべき事項」と「いつまでに検討してくるか」などを指示されますので、次回までに準備することになります。

裁判官から和解を勧められたときには、すぐに受け入れるのではなく注意深く対応することが大切です。

裁判官の指摘を冷静に分析したうえで、慎重に和解を検討しましょう。

例えば、裁判官から和解を勧められた際の簡単な注意点としては以下の4つがあります。

それでは、和解を勧められた際の注意点を順番に見ていきましょう。

裁判官が和解を勧めるとき、必ずしも片方だけに不利な見解を伝えているとは限りません。

多くの場合、両者が譲歩できるように「どちらにも弱点がある」と示すことで、歩み寄りを促しています。

自分に不利なことを言われたからといって、必ず負けるという意味ではありません。

例えば、裁判官から「原告の主張する事実関係は証拠と整合していない部分があり、そのまま採用することはできないと考えている。」と伝えられたとします。

このように言われれば、原告としては請求棄却の判決を下されると感じてしまう方もいるでしょう。

一方で、裁判官は、被告には、「原告の主張をすべて採用できるとは言わないが、一方で被告の主張も弱い部分があり、この抗弁は認められない」と伝えている可能性もあります。

このように裁判官は、双方に不利な部分を強調して伝えることも多いので、過度に不安視するのではなく、その発言や意味を冷静に解釈する必要があります。

裁判官は、有利な心証をあえて伝えないこともあります。

有利な心証を伝えてしまうと、当事者の戦意が高まり、歩み寄る動悸が亡くなってしまうためです。

自分に有利な情報が聞けないからといって、必ずしも不利に扱われているわけではありません。

例えば、原告には悩ましい事案で尋問次第でどうなるか分からないと伝え、被告には原告の請求は認容される可能性が高いと伝えることもあります。

つまり、裁判官の発言は一部にとどまる可能性があることを理解しておきましょう。

和解を勧められた段階での裁判官の心証は、あくまで暫定的なものです。

追加の証拠を提出したり、主張を補強したりすることで、裁判官の判断が変わることは珍しくありません。

和解を迫られたからといって「もう結果は決まっている」と思い込まないことが大切です。

裁判官から和解を勧められたら、それは裁判官が重視しているポイントや裁判官の考え方を知ることができるチャンスでもあります。

例えば、裁判官がそのような心証に至っている理由を確認して、追加の準備書面を提出することで、有利な心証となり和解案の内容も大きく変わるということがあります。

現時点で不利に見えても、努力次第で状況を改善できる余地は残されているのです。

一方で、裁判官の指摘が合理的で説得力がある場合には、譲歩を検討することも有益です。

裁判官が指摘している事項について、主張や証拠を補充することが難しいような場合には、判決になった際にそのような判断をされる可能性も高いことになります。

判決の結果が出る前に一定の歩み寄りをすることにより、判決よりも良い条件での解決になる可能性があります。

裁判官の言葉は冷静に吟味し、納得できる点は柔軟に受け入れる姿勢も必要です。

裁判官から和解を勧められた場合によくある疑問としては、以下の3つがあります。

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

A.和解の場面では、裁判所から具体的な和解案が書面で提示されることもあります。

書面があった方が弁護士から依頼者にも説明しやすいという場合もあるためです。

例えば、会社などでは、裁判所がそのような和解を勧めているエビデンスがないと決済を取りにくいということもあります。

とくに、当事者から裁判所からの和解案について、書面で出してほしいなどの要望がある場合には、書面で出されることも少なくありません。

A.裁判官から和解を勧められても、それに応じなかったからといって不利な判決になることはありません。

裁判官は中立の立場で判決を下す義務があり、「和解を拒否したから負けにする」といったことは法律上認められていません。

例えば、労働者が「提示された金額では納得できない」と判断して和解を拒否しても、その後の判決では証拠と法律に基づいて判断されます。

つまり、和解に応じるかどうかはあくまで当事者の自由であり、不利になることを過度に心配する必要はありません。

A.当事者が和解に難色を示しているような場合に、裁判官から当事者本人を説得したいと考えることがあるためです。

弁護士から説明するのではなく、裁判官からこのような判決になるなどのリスクを伝えた方が解決しやすいと考えた場合には、このような機会がもたれることもあります。

当事者本人が裁判官に直接思っていることなどを伝えることができるという意味において、一定程度当事者の満足が図られることもあります。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、裁判官が和解を勧める理由3つを説明したうえで、メリットやタイミングと簡単な注意点を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ

・裁判官による和解勧告とは、裁判の途中で裁判官が当事者に対して「判決ではなく話し合いで解決してみませんか」と促すことをいいます。

・裁判官が和解を勧める理由としては以下の3つがあります。

理由1:判決を書きたくない

理由2:早期に解決できる

理由3:控訴されるリスクがない

・裁判官が勧める和解に応じるメリットとしては以下の3つがあります。

メリット1:リスクを回避できる

メリット2:任意に履行される可能性が高い

メリット3:柔軟な解決ができる

・争いがない事案などでは第1回期日で和解を勧められることがあります。多くの事案では尋問前までに和解を勧められることになります。

・裁判官が和解を勧める流れとしては以下の5つがあります。

流れ1:少し今後の進行について協議させてほしいと述べる

流れ2:個別に意向について確認させてほしいと伝える

流れ3:和解についての意向や感触を確認される

流れ4:心証を開示しつつリスクを伝えられる

流れ5:持ち帰り次回期日までに検討する

・裁判官から和解を勧められた際の簡単な注意点としては以下の4つがあります。

注意点1:双方に不利な心証を示していることもある

注意点2:有利な心証は伝えられないこともある

注意点3:主張や立証を補充することで心証が変わることもある

注意点4:裁判官の指摘が説得的な場合は譲歩も検討する

この記事が裁判官から和解を勧められて、なぜ和解をした方がいいと言われるのか理由を知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

王宣麟

堂島法律事務所

東京都千代田区

詳細はこちら

松村大介

舟渡国際法律事務所

東京都豊島区高田3丁目4番10号布施ビル本館3階

詳細はこちら

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

倉田勲

千葉第一法律事務所

千葉県千葉市中央区中央2丁目9番地8号 千葉広小路ビル7階

詳細はこちら

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します…

2025年11月13日

法律手続

証拠説明書は、主張書面に比べ軽視されがちですが、立証の全体像を示すうえで重要な書面となります。今回は、証拠説明書とは何かを説明したうえで、テンプレート書式や書き方と簡単な記載例11個を紹介しながら、実務上の取り扱いや注意点を解説します。