2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/12/22

法律手続

や印鑑・捨印【弁護士解説】.png)

裁判所に訴訟委任状を提出しなければならず悩んでいませんか?

裁判実務上、どのような訴訟委任状を作ればいいのかについて分からず不安に感じている方もいますよね。

訴訟委任状とは、訴訟代理人の権限を証明する書面のことです。

訴訟委任状には、日付や住所、氏名、訴訟代理人に係る情報、委任の対象となる事件、委任事項を記載するのが一般的です。

訴訟委任状については種類があり、家事手続や労働審判、強制執行手続などでは、手続にあわせて記載を修正する必要があります。

また、訴訟委任状を作成する際には、スムーズに手続きを進めるにあたりいくつか注意点があります。

訴訟委任状については、基本的に委任する弁護士から送られてきますので、委任者が自分自身で一から作らなければいけないものではありません。

実は、訴訟委任状を作成するときには、民事訴訟法や民事訴訟法施行規則だけではなく、裁判所の運用についても理解しておく必要があります。

この記事を通して、訴訟委任状を作成する際に是非知っておいていただきたい実務上の経験やノウハウを分かりやすく説明できれば幸いです。

今回は、訴訟委任状とは何かを説明したうえで、書き方(ひな形・書式)や印鑑、捨印などの運用を解説していきます。

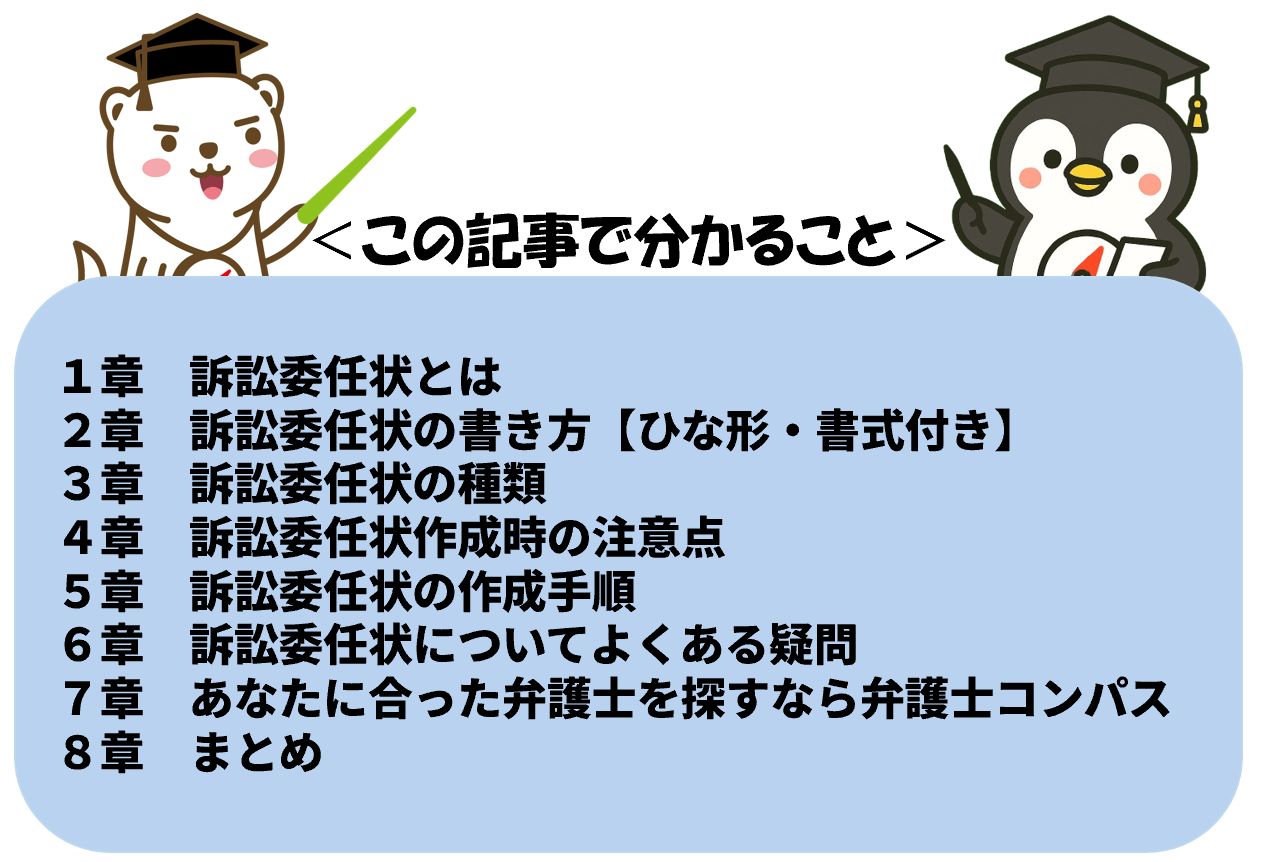

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、訴訟委任状を作らなければならない場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

訴訟委任状とは、訴訟代理人の権限を証明する書面のことです。

裁判所は、弁護士の訴訟代理権の範囲を書面で確認する必要があるため、この書面がなければ代理人として認められません。

例えば、弁護士が訴状を提出したり、裁判期日に出頭したりする場合も、訴訟委任状が添付されていなければ裁判所は受理しないことがあります。

訴訟委任状は単なる形式的な文書ではなく、裁判所が代理人を正式に認めるための大切な文書です。

訴訟委任状のひな型(書式)は、以下のとおりです。

訴訟委任状を書き方としては、以下の事項を記載することになります。

それでは、これらの記載事項について順番に説明していきます。

訴訟委任状には作成日を記入します。

記入日を記載するのが通常です。

委任者の現住所を正しく記載します。

郵便番号も含めて、省略せずに正確に書くようにしましょう。

個人の場合は、自署で氏名を記載します。

法人の場合は、住所・会社名・代表者名が記載された住所印を押してもらったり、不動文字で事前に記載しておいたりすることが多いです。

依頼する弁護士の氏名、所属弁護士会、事務所名や住所、電話番号などを記載します。

この部分は通常、依頼した弁護士側があらかじめ記載して送ってくれるので、委任者は確認すれば十分です。

原告・被告の当事者名や、裁判所名、事件名を記載します。

例えば「〇〇地方裁判所・請求事件」といった形式になります。

ここも弁護士が記載していることが多いため、誤りがないかを確認すれば大丈夫です。

訴訟代理人にどの範囲まで権限を与えるかを明記します。

包括的に代理権限を記載したうえで、それとは別に特別授権事項を記載しておくのが通常です。

特別授権事項とは、訴訟や手続代理を委任する際に、当事者本人が特別に授権する必要がある事項のことです。

具体的には、特別授権事項は以下のとおりとされています。

特別授権事項については、包括的な代理権とは別に、訴訟委任状に明示的に記載しておかなければなりません。

訴訟委任状には、手続の内容に応じていくつかの種類があります。

種類を正しく理解しておけば、誤った委任状を提出して手続が止まってしまうリスクを避けることができます。

例えば、訴訟委任状の種類としては、以下の6つがあります。

それでは、訴訟委任状の種類について順番に見ていきましょう。

判決に不服があり控訴するときに作成する訴訟委任状です。

判例(最判昭和23年12月24日民集2巻14号400頁)上は第1審の訴訟委任状で控訴審も対応できますので、控訴審で訴訟委任状を提出し直す必要はありません。

しかし、実務上は、代理権を明確にするため、控訴審について新たに訴訟委任状を提出するのが通例です(東京高裁書記官に訊く─民事部・刑事部編─5頁)。

事件欄について、「控訴人」「被控訴人」との記載になり、裁判所も「高等裁判所」になります。

委任事項の欄についても、原告・被告の記載を、控訴人・被控訴人などに修正することになります。

民事調停を含む非訟事件手続で提出する委任状です。

事件欄の当事者は、「申立人」と「相手方」との記載になります。

委任事項は以下のような記載をしておくのが通常です。

東京弁護士会が公開している書式は、以下のとおりです。

手続代理委任状書式 – 東京弁護士会

家事審判や家事調停など家庭裁判所で扱う事件のための委任状です。

民事訴訟の委任状とは記載内容が異なり、家事事件特有の事項を記載する形式が用いられます。

事件欄の当事者は、「申立人」と「相手方」との記載になります。

委任事項は以下のような記載をしておくのが通常です。

東京弁護士会が公開している書式は、以下のとおりです。

手続代理委任状書式 – 東京弁護士会

労働審判を申し立てるときに必要な委任状です。

事件欄の当事者は、「申立人」と「相手方」との記載になります。

委任事項については、以下の記載を入れておくことで、訴訟移行後に再度訴訟委任状を作成せずに済みます(東京地裁書記官に訊く─労働部編─15頁)。

「異議申立後の訴訟について、原告・被告代理人とする一切の件(民事訴訟法55条2項各号に掲げる行為を含む)」

すでに選任された弁護士が、さらに別の弁護士に代理を任せる場合に作成されます。

書式は、基本的に訴訟委任状と同様ですが、復代理人であることを明確にするために「代理人」との文字を「復代理人」に修正するなどすることもあります。

委任者住所や委任者氏名の欄には、訴訟代理人の弁護士事務所の住所と弁護士名を記載することになります。

訴訟代理人に係る記載の欄には、復代理人の情報を記載することになります。

差押えなどの強制執行を行う場合の委任状です。

事件欄は、債務者の氏名又は法人名、裁判所、債務名義などを記載して特定することになります。

委任事項は以下のような記載をしておくのが通常です。

「上記当事者間の執行事件に関する執行申立て,立会,続行,期日延期,取下げ,買受申出,金銭授受,復代理人の選任,その他本件に関する一切の権限。」

裁判所が公開している委任状の書式は以下のとおりです。

委任状|裁判所

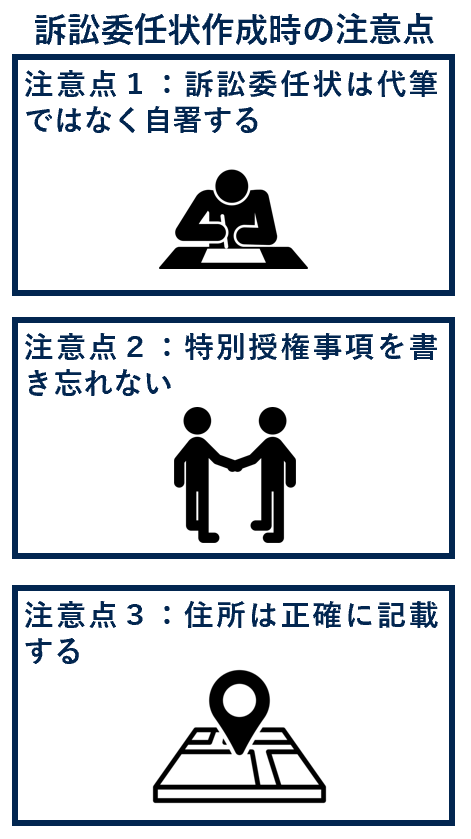

訴訟委任状を作成するときには、いくつかの注意点を押さえることが大切です。

不備があると裁判所から訂正を求められることがあり、スムーズに進まないことがあるためです。

例えば、訴訟委任状作成時の注意点としては以下の3つがあります。

それでは、訴訟委任状作成時の注意点について順番に見ていきましょう。

訴訟委任状は、委任者本人が自署するようにしましょう。

代筆によるとトラブルになりがちなためです。

訴訟委任状には、通常の権限だけでなく「特別授権事項」を記載することを忘れないようにしましょう。

書き漏らすと、弁護士が裁判上の重要な行為を行えなくなる可能性があるため、よく確認しましょう。

委任者の住所は、正確なものを記載するようにしましょう。

例えば、「訴状に記載された住所」と「訴訟委任状に記載された住所」が違うと裁判所から確認の連絡がくることになります。

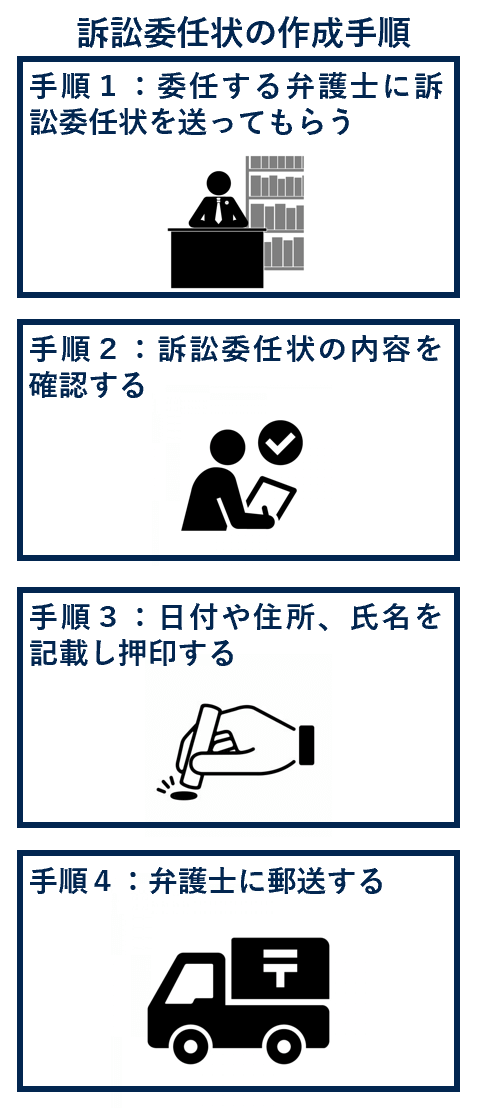

訴訟委任状を作成するときには、正しい手順で進めることが大切です。

作成手順を理解しておけば、安心して弁護士に依頼し、裁判をスムーズに進めることができます。

例えば、訴訟委任状の作成手順としては、以下のとおりです。

それでは、訴訟委任状の作成手順について順番に見ていきましょう。

訴訟委任状は、基本的に依頼する弁護士が用意して送ってくれます。

委任者が自分で一から作成する必要はなく、弁護士が裁判所の様式に合わせた書式を準備してくれます。

まずは弁護士に依頼し、訴訟委任状を受け取るところから始めましょう。

受け取った訴訟委任状に誤りがないか確認します。

事件名や当事者名、裁判所名、委任事項などです。

例えば、原告と被告の表示が逆になっていないか、裁判所名が間違っていないかなどをチェックしましょう。

確認が終わったら、委任者が自分で日付・住所・氏名を記載し、押印します。

この署名押印によって、委任者本人の意思で弁護士に代理権を与えたことが明確になります。

記載と押印が終わったら、訴訟委任状を弁護士に郵送します。

郵送を遅らせると裁判手続が進まないため、なるべく早めに対応することが望ましいです。

訴訟委任状についてよくある疑問としては、以下の8つがあります。

それでは、これらの疑問を順番に解消していきましょう。

A.訴訟委任状に押す印鑑は、通常は認印でも足ります。

不安なときは、事前に弁護士へ確認しておくと安心です。

A.訴訟委任状に捨印が必要とはされていません。

ただし、訴訟委任状に捨印を押しておくことも多いです。

裁判所から細かい訂正指示があった場合に対応しやすいためです。

A.委任状は一般的に代理を認める文書全般を指しますが、訴訟委任状は裁判手続に限定したものです。

例えば、不動産の売買や契約締結で使う委任状とは異なり、訴訟委任状は民事訴訟法に基づいて作成される点が特徴です。

A.訴訟委任状に関する民事訴訟法の条文は、民事訴訟法55条、民事訴訟法施行規則23条です。

A.訴訟委任状は、対象となる事件を扱う裁判所に提出します。

例えば、地方裁判所での請求事件であれば、その裁判所に提出する形です。

A.訴訟委任状は、作成から6か月以内のものを提出するよう求められるのが一般的です。

古い日付のままでは作成し直すよう指示されることもあるためです。

A.通常は、事件ごとに1通を提出します。

当事者が複数の裁判を同時に進める場合や、複数の裁判所で手続がある場合には、それぞれ別の訴訟委任状が必要です。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、訴訟委任状とは何かを説明したうえで、書き方(ひな形・書式)や印鑑、捨印などの運用を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が裁判所に訴訟委任状を提出しなければならず悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します。

2025年5月14日

法律手続

債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説します。