2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/11/25

法律手続

裁判費用がどのくらいかかるのか知りたいと悩んでいませんか?

裁判にかかる費用が分からないと予算のイメージをもつこともできず不安ですよね。

裁判費用の相場は、52万円~160万円程度です。

内訳としては、訴訟費用と弁護士費用の2つがあります。

裁判費用のうち訴訟費用については、敗訴者負担が原則なので相手に請求できることがあります。

和解の場合には各自の負担として、とくに精算は行わないのが通常です。

訴訟費用は訴訟提起時に裁判を起こす側が一度裁判所に納付し、判決後に訴訟費用確定の手続きをして裁判を起こされた側に請求します。

裁判費用については、いくつかの簡単な工夫をすることで負担を減らすことができる可能性があります。

実は、裁判費用は、単に安く済ませればいいというわけではなく、適正な金額を見積もっておくことが大切です。

この記事をとおして、裁判費用がどのくらいかかるのかについて、裁判が初めての方にもわかりやすく説明できれば幸いです。

今回は、裁判費用の相場・平均を説明したうえで、裁判を起こす費用は一回いくらなのかを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。.jpeg)

この記事を読めば、裁判費用としてどのくらい用意すればいいのかがよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

裁判費用の相場は、全体でおよそ52万円~155万円程度といわれています。

なぜなら、裁判は事件の種類や争点の複雑さによって準備や手続にかかる手間が大きく変わるため、必要となるお金にも幅があるからです。

例えば、比較的シンプルな金銭請求の裁判であれば費用は抑えられる一方、離婚や相続など感情面も含めて複雑になりやすい裁判では100万円を超えることも珍しくありません。

事件の規模や期間が長引くかどうかによっても、かかる費用は大きく変動します。

このように裁判費用は「数十万円から100万円超」という幅広い相場を理解しておくことが大切です。

あらかじめ全体の目安を把握しておくことで、費用面の不安を和らげ、冷静に裁判を進める準備につながります。

裁判費用の内訳は「訴訟費用」と「弁護士費用」の2つに分けられます。

裁判を行うには国に支払う費用と、専門家である弁護士に依頼するための費用の両方が必要になるからです。

これらを知っておくことで、どのくらいの予算を用意すればいいのかをイメージしやすくなります。

具体的には、裁判費用の内訳としては、以下のとおりです。

それでは、裁判費用の内訳について順番に見ていきましょう。

訴訟費用とは、裁判を起こす際に裁判所へ納めるお金のことです。

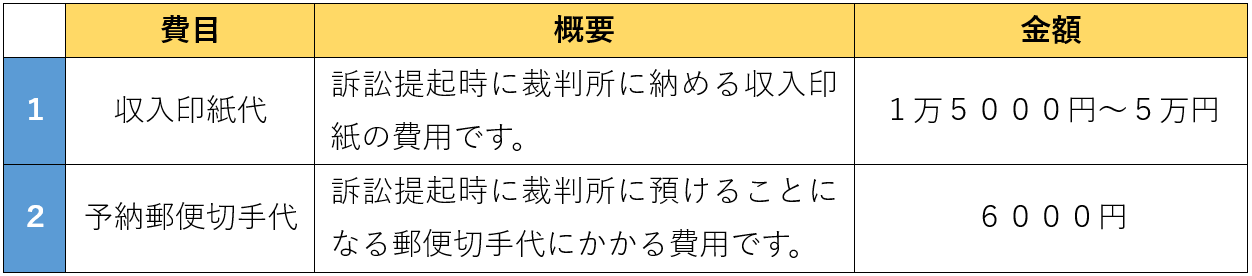

訴訟費用として代表的なのは、収入印紙と予納郵券です。

収入印紙代は、請求金額等により計算される訴額に応じて算定されることになります。

訴額については、以下の記事で詳しく解説しています。

予納郵便切手代とは、訴訟提起時に裁判所に預けることになる郵便切手代にかかる費用で、6000円程度かかります。

そのため全体としては2万1000円~5万6000円程度になるのが一般的です。

このように訴訟費用は裁判のスタート時点で必要となるため、最初に準備すべきお金だと理解しておきましょう。

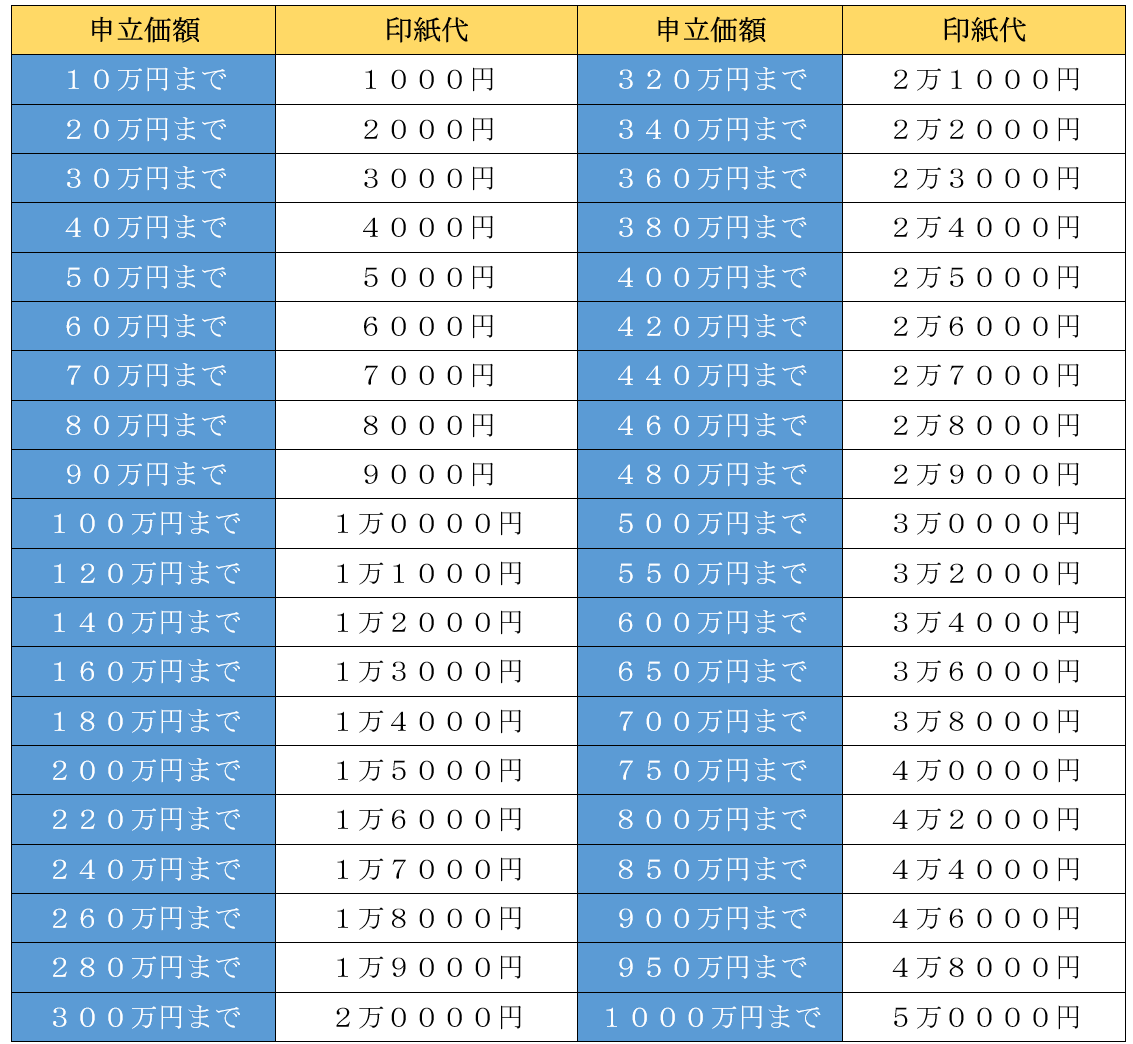

弁護士費用とは、裁判を弁護士に依頼した場合に支払うお金のことです。

弁護士が代理人として裁判の手続きを進めたり、証拠を整理したり、期日に出廷したりするため、その対価が必要になります。

例えば、着手金は弁護士に依頼した時点で支払うもので、15万円~40万円程度が多いですが、完全成功報酬制をとる事務所では0円の場合もあります。

報酬金は裁判に勝った場合や和解が成立した場合に成果に応じて支払うもので、獲得額の15%~30%程度となることが一般的です。

さらに、裁判期日に弁護士が出廷するごとに日当が発生し、1期日あたり0円から数万円程度が目安となります。

これらを合計すると、全体として50万円~150万円程度となるケースが多いといえます。

弁護士の着手金の相場は、以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士の報酬金については、以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士の日当については、以下の記事で詳しく解説しています。

裁判費用のうち「訴訟費用」は、原則として敗訴した側が負担する仕組みになっています。

例えば、原告が勝訴した場合、収入印紙代や郵便切手代を、「訴訟費用額確定処分」という手続きを行うことで相手に全文又は一部を請求できる可能性があります。

一方で、弁護士費用については原則として自己負担です。

裁判に勝ったとしても、弁護士に支払った着手金や報酬金を相手に請求できるわけではありません。

ただし、不法行為に基づく損害賠償請求など一部の事案では、例外的に弁護士費用の一部を損害として認めてもらえることもあります。

このように裁判費用は、訴訟費用と弁護士費用で負担の扱いが異なります。

裁判を検討する際には「どこまで相手に請求できるのか」をあらかじめ理解しておきましょう。

和解をした場合、裁判費用は原則として各自が負担するのが通常です。

なぜなら、和解は互いに譲り合って解決する手続であり、一方だけに責任を負わせるものではないからです。

例えば、訴えた側が和解をしてお金の支払いで合意したとしても、裁判所に納めた収入印紙代や郵便切手代などの訴訟費用が戻ってくることはなく、自分が負担したままとなります。

また、弁護士に支払った着手金や報酬金についても、それぞれが自分の依頼した分を支払うのが一般的です。

このように和解の場合は、裁判費用はそれぞれが自分で負担するのが基本となります。

裁判を進めるうえで和解を選ぶ際には、費用面も含めて納得できる条件かどうかをよく確認しておくことが大切です。

裁判にかかる費用は、自分から裁判を起こす場合と、相手から訴えられて裁判に応じる場合とで違いがあります。

なぜなら、裁判を起こす側は申立時に裁判所へ訴訟費用を納める必要がありますが、起こされた側は訴状に応じるための準備が中心となるからです。

この違いを理解しておくと、自分がどちらの立場になったとしても冷静に対応でき、不要な不安を減らすことができます。

例えば、以下のように費用の負担は異なります。

それでは、立場ごとに必要となる費用を順番に見ていきましょう。

自分から裁判を起こす場合には、最初に裁判所に対して訴訟費用を納める必要があります。

なぜなら、裁判を始めるためには裁判所での事務手続や書類の送達に必要なお金を用意しなければならないからです。

例えば、訴状を提出する際に「収入印紙代」がかかり、請求金額に応じて数千円から数万円が必要です。

さらに、相手に書類を送るための「郵便切手代」も加わります。

また、弁護士に依頼する場合には着手金や報酬金などの弁護士費用も必要となります。

このように裁判を起こす立場では、初期費用を自分で用意してスタートすることになります。

そのため、事前に費用の目安を知っておくことが重要です。

相手から訴えられて裁判を起こされた場合には、裁判所に納める訴訟費用は原則として不要です。

なぜなら、訴訟費用は裁判を申し立てた側が納める仕組みになっているからです。

もっとも、裁判に応じるためには弁護士に依頼することが多いため、弁護士費用は自己負担となります。

例えば、依頼時に着手金が必要となり、さらに裁判が進んで和解や判決に至った場合には報酬金の支払いも発生します。

また、弁護士が裁判期日に出廷する場合には日当を支払うこともあります。

このように起こされた側は訴訟費用を納める必要はありませんが、弁護士費用という点では起こす側と同じように負担が生じます。

なお、敗訴した場合には、訴訟費用についても全部又は一部負担することになる可能性があります。

裁判費用は事件の種類によって異なります。

裁判ごとに必要な準備や争点の複雑さが違い、手続の進め方や期間にも差が出るからです。

自分の事案に近いケースの費用を知っておくことで、より具体的に準備ができ、不安を軽減できます。

例えば、ケース別の裁判費用について、以下の順序で説明していきます。

それでは、ケースごとの裁判費用について順番に見ていきましょう。

離婚裁判の費用は、全体で80万円~150万円程度かかることが多いです。

なぜなら、財産分与や親権など複数の問題が絡むため、争点が広がりやすく、弁護士の活動量も増えるからです。

例えば、財産の分け方や養育費の算定など、専門的な検討が必要になると、弁護士費用も高くなりやすいです。

このように離婚裁判では費用が高額になりやすいため、事前にどの範囲を裁判で解決したいのかを整理しておくことが大切です。

不倫裁判の費用は、60万円~100万円程度となることが多いです。

なぜなら、慰謝料請求が中心で争点が比較的明確であり、訴額も数百万円以内に収まるケースが多いからです。

例えば、証拠としてメールや写真を提出するだけで足りる場合は手続もシンプルで、弁護士費用も比較的抑えられる傾向にあります。

このように不倫裁判は離婚裁判よりも範囲が狭いため、費用相場も低めに収まることが多いといえます。

遺産相続裁判の費用は、100万円~160万円程度かかることがあります。

なぜなら、相続人の数や遺産の範囲に争いがあると、調査や資料収集に時間と手間がかかるためです。

例えば、不動産の評価や複数の相続人間での分割割合を巡って争う場合には、弁護士費用が高くなりやすくなります。

このように遺産相続裁判では争点が複雑になりやすいため、費用も高額化する傾向があると理解しておきましょう。

労働裁判の費用は、80万円~120万円程度が目安です。

なぜなら、解雇の有効性や残業代の未払いといった金銭請求が中心であり、訴額や期間が中程度の規模になることが多いからです。

例えば、未払い残業代の請求や不当解雇の無効確認を求める場合には、弁護士による証拠整理や主張の組み立てが必要となり、一定の費用が発生します。

このように労働裁判は、生活に直結する問題であるため費用を要しますが、相場を理解しておくことで準備がしやすくなります。

不当解雇の裁判にかかる費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

残業代の裁判にかかる費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

刑事裁判の費用は、50万円~100万円程度かかることがあります。

なぜなら、被告人を弁護するために弁護士が取調べ対応や法廷での弁護活動を行う必要があるからです。

例えば、保釈請求や証拠の収集を行う場合には、追加で費用が必要となることもあります。

このように刑事裁判は人の自由に直結するため、弁護士費用の負担が大きくなりやすい点を理解しておきましょう。

少額裁判の費用は、10万円~30万円程度と比較的低額です。

なぜなら、60万円以下の金銭トラブルを簡易な手続で処理する制度であり、通常の訴訟に比べて期間も短く済むからです。

例えば、未払い賃金や貸したお金の返還請求など、小規模な紛争で活用されることが多く、印紙代や切手代も数千円程度で済みます。

このように少額裁判は費用負担が軽く済むため、小さな金銭トラブルを解決する手段として有効です。

裁判費用は高額になりやすいですが、いくつか工夫をすることで負担を軽くすることができます。

こうした工夫を知っておけば、裁判をためらうことなく冷静に判断できます。

例えば、裁判費用の負担を減らす方法としては、以下の3つがあります。

それでは、裁判費用を抑えるための具体的な方法について順番に見ていきましょう。

裁判を起こすときには、請求金額を適正に設定することが大切です。

なぜなら、請求額が高すぎると収入印紙代が増えてしまい、訴訟費用が余計にかかってしまうからです。

例えば、本来200万円の請求で足りるのに、根拠なく1000万円を請求すると、印紙代はその分大きく膨らんでしまいます。

このように、実際に立証できる範囲で適切な金額を請求することで、余分な訴訟費用を支払わずに済みます。

弁護士に依頼する際には、費用体系を事前にしっかり確認することが重要です。

弁護士報酬が自由化していて、事務所ごとに着手金や報酬金、日当の有無などが異なり、同じ裁判でも総額に大きな差が出ることがあるからです。

例えば、着手金が高い代わりに報酬金が低めに設定されている事務所や、完全成功報酬制を採用していて着手金0円の事務所もあります。

このように費用の仕組みを比較して納得できる契約をすることで、無理のない予算で依頼ができます。

裁判以外の手続を利用することも、費用を抑える有効な方法です。

調停や和解で解決すれば、裁判を長期間続けるよりも短い期間で終わり、弁護士費用や訴訟費用を抑えることができるからです。

例えば、調停で合意が成立すれば、訴訟費用や長期の出廷に伴う日当を減らすことができます。

また、和解で早期に解決すれば、追加の弁護士報酬を支払う必要がない場合もあります。

このように調停や和解を積極的に検討することで、裁判に比べて経済的な負担を軽くすることができます。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、裁判費用の相場・平均を説明したうえで、裁判を起こす費用は一回いくらなのかを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が裁判費用がどのくらいかかるのか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します。

2025年5月14日

法律手続

債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説します。