2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/11/25

法律相談

弁護士費用の実費について知りたいと悩んでいませんか?

弁護士費用の説明で着手金や報酬金のほかに実費が必要になると言われて、不安に感じている方もいますよね。

弁護士費用の実費とは、実際に事件を処理するために出費することになる費用のことです。

交渉であれば1万円前後、訴訟であれば2万円~8万円程度が相場となります。

委任契約を締結した後、請求書に従い振り込むことになり、委任終了の際に残額を精算するのが通常です。

弁護士費用実費の税務上の処理や会計上の仕分けについては、実態に応じて行うようにしましょう。

弁護士費用の実費についてはいくつか知っておいただきたい注意点があります。

実は、弁護士に依頼する際、実費について簡単にしか教えてもらうことができず、合計でいくら程度の見通しになるのかを説明してもらえないことも少なくありません。

この記事を通して、弁護士に依頼する際の実費について実務上の取り扱いを誰でもわかりやすいようにお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、弁護士費用の実費とは何かを説明したうえで、相場や源泉徴収・仕分けと安く抑える方法4つを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、弁護士に依頼する際に必要となる実費についてよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

弁護士費用の実費とは、事件を進めるために実際に必要になる出費のことです。

弁護士が委任事務を進める際には、郵送費や印刷代などの費用が必要となります。

このような費用については、事前に依頼者から預り金として受領しておき、そこから支出するのが通常です。

実費については、依頼者自身が自分で事件を処理する際にも必要となるような費用です。

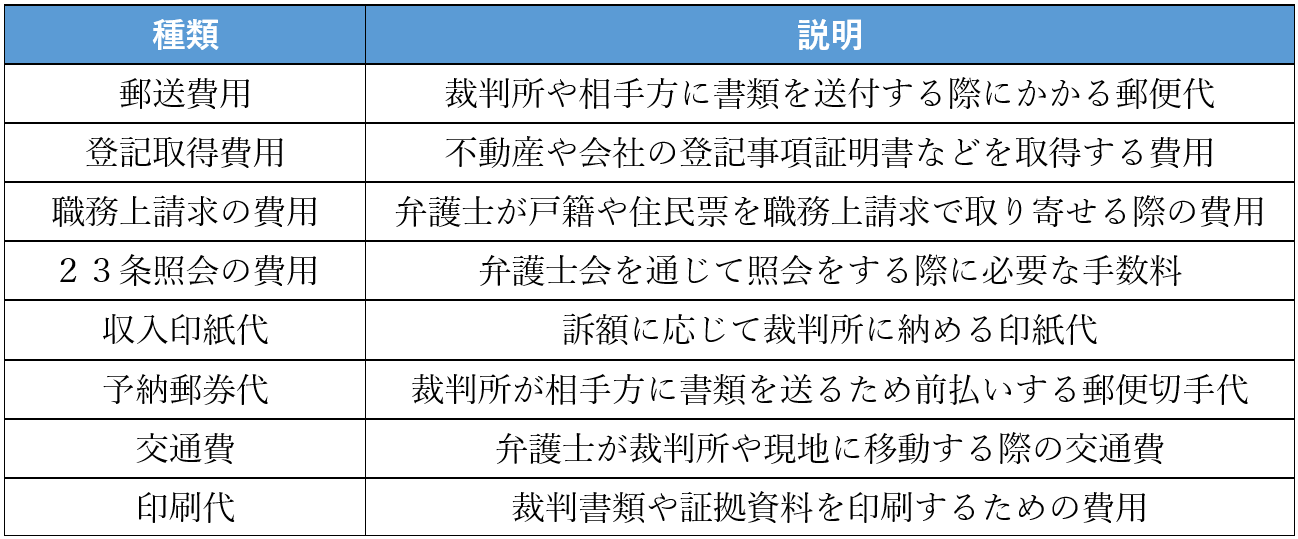

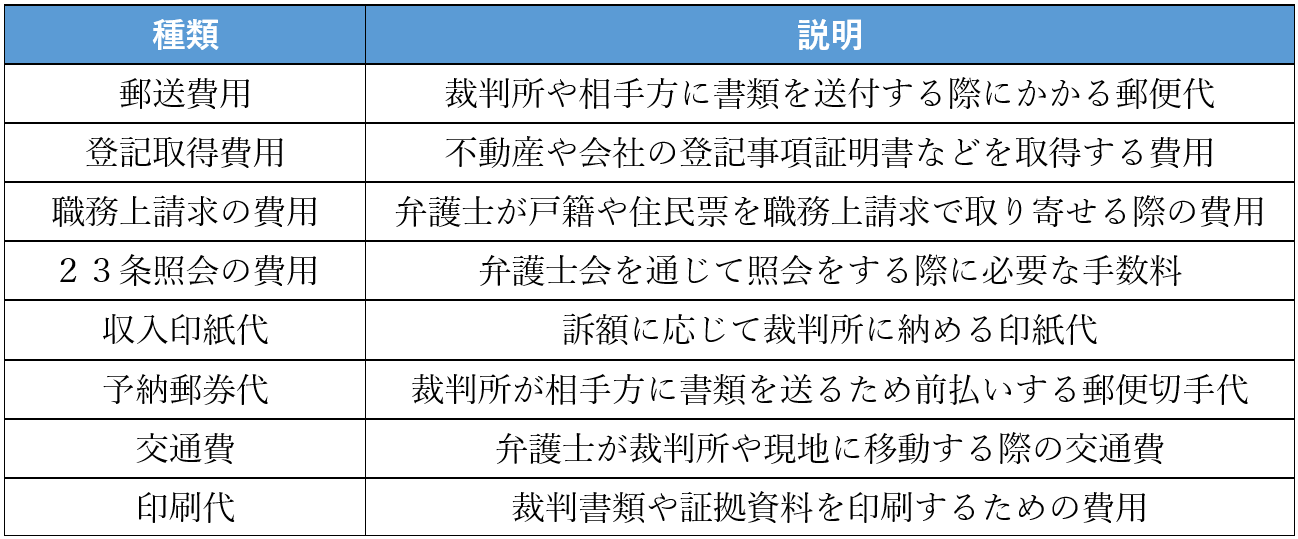

例えば、弁護士費用の実費の種類としては、以下のようなものがあります。

それでは、弁護士費用に含まれる代表的な実費について順番に見ていきましょう。

弁護士は、相手方に通知を送ったり裁判所に書類を提出したりする際に郵送を利用します。

裁判では特に内容証明郵便や書留を用いることが多く、数百円から数千円の出費が発生します。

例えば、内容証明郵便を1回送れば1千円以上かかることもあります。

このように、事件の進行に欠かせない通信費が実費として計上されます。

不動産や会社に関する事件では、登記簿を取得する必要があります。

法務局で登記簿謄本を取るには1通あたり500円前後の手数料がかかります。

例えば、不動産の所有者を確認するために登記事項証明書を取得するケースがあります。

このように、証拠としての登記を集める際の費用も実費です。

弁護士は「職務上請求」といって、住民票や戸籍を職権で請求できます。

ただし、この際にも手数料として数百円が必要です。

例えば、相続事件で相続人を確認するために戸籍謄本を取り寄せるケースがあります。

このように、証拠収集のための戸籍・住民票の取得費用も実費に含まれます。

弁護士法23条に基づく「弁護士会照会」を行うと、銀行や会社などから情報を得ることができます。

ただし、照会の事務手数料として6000円~7000円程度の費用が発生します。

例えば、銀行に対して預金の取引履歴を弁護士会照会で取り寄せることもあります。

このように、情報開示のための特別な制度を利用する場合の費用も実費となります。

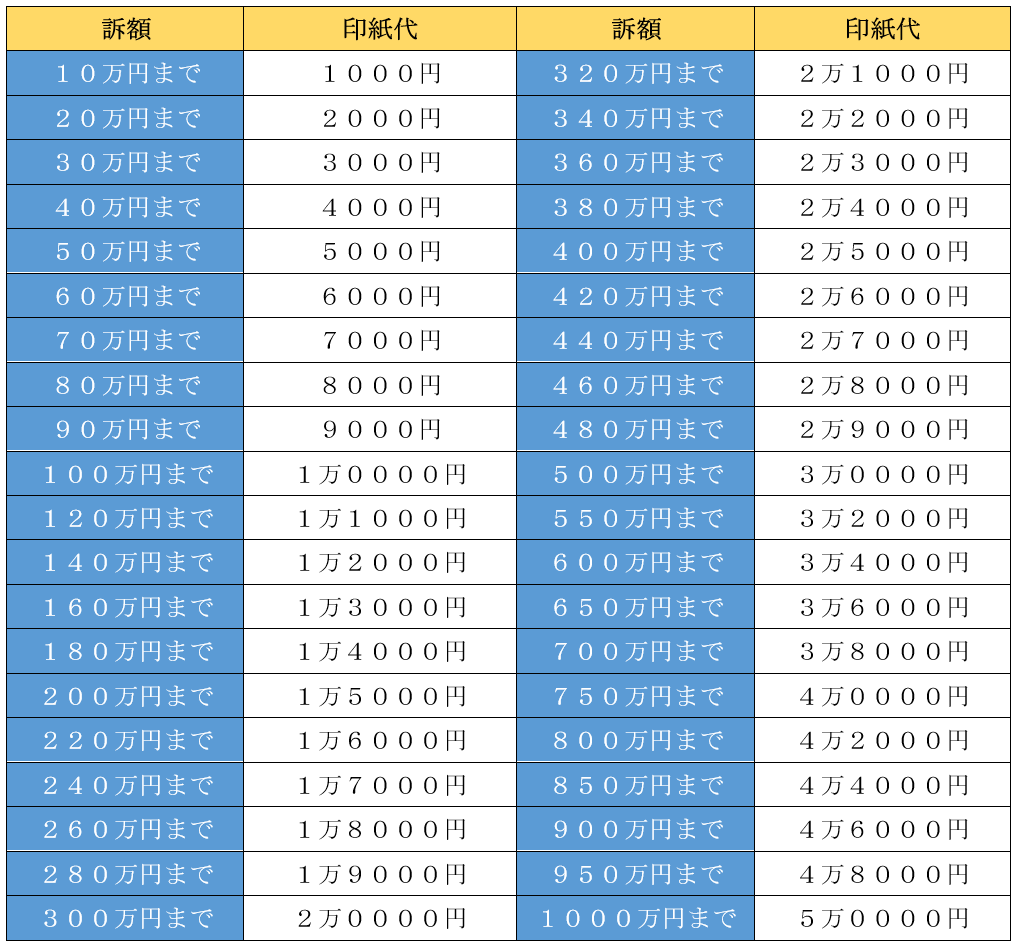

裁判を起こすときには、請求金額に応じて収入印紙を裁判所に納めなければなりません。

収入印紙代は、請求金額等により計算される訴額に応じて算定されることになります。

例えば、100万円の請求をする場合には1万円の収入印紙が必要です。

金額が大きくなるほど印紙代も高くなるため、実費の中でも特に負担が大きい項目です。

このように、訴訟提起に必須の費用が収入印紙代です。

訴額とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

裁判を進めるためには、裁判所が相手方へ書類を送る郵便代を前もって納めます。

これを予納郵券と呼び、6000円前後になることが多いです。

ただし、訴訟の相手方が複数いる場合には、金額も高くなります。

弁護士が裁判所や現地調査のために移動する場合には、電車代やバス代などの交通費が発生します。

近距離であれば1回の出頭で数百円から1000円前後ですが、遠方の裁判所に出廷する場合には1万円を超えることもあります。

最近では、WEB期日で事務所から出頭することも増えてきましたが、家事調停や尋問期日など実際に裁判所まで行く機会も少なくありません。

裁判書類や証拠資料は大量に印刷することが多く、その印刷代も実費に含まれます。

1部数十円でも、部数やページ数が多いと数千円単位になることもあります。

例えば、証拠の写しを相手方と裁判所に提出するために大量に印刷するケースがあります。

このように、文書を準備するための印刷代も実費に該当します。

弁護士費用の実費は、事件の種類や進め方によって必要な金額が変わってきます。

交渉だけで解決できる場合と裁判に進む場合では、準備する書類や必要な手続が異なるためです。

実費の相場を知っておくことで、依頼前におおよその負担をイメージでき、安心して弁護士と契約を結ぶことができます。

例えば、交渉であれば1万円前後、訴訟であれば2万円~8万円前後が目安とされています。

以下では、「交渉の場合」と「訴訟の場合」それぞれについて、もう少し詳しく説明していきます。

交渉事件で発生する実費は、主に郵送費や印刷費です。

裁判をしないため収入印紙代や予納郵券代は不要であり、弁護士が事務所から書面を送付したり資料を印刷したりする程度で済みます。

例えば、未払い残業代の交渉であれば、会社の登記の取得に数百円、内容証明郵便やレターパックライトの送付で、実費はおおむね数千円前後に収まります。

このように、交渉段階では必要となる手続が限定されるため、実費の負担は比較的軽く済むのが一般的です。

裁判に進むと、交渉にはなかった費用が加わります。

まず、請求額に応じた収入印紙代を裁判所に納めなければならず、さらに裁判所が相手方に書類を送るための予納郵券代も必要です。

加えて、証拠資料を複数部印刷したり、弁護士が裁判所に出廷する際の交通費が発生したりするため、実費は自然と増えていきます。

例えば、請求額が100万円なら印紙代が1万円、郵券代が6千円程度、そこに印刷代や交通費を加えると合計2~3万円ほどになります。

さらに請求額が数百万円規模になると印紙代だけで数万円に達し、全体の実費は5万円から8万円前後となることもあります。

このように、訴訟に進むと複数の費用が重なるため、実費は交渉段階に比べて大幅に増えるのが通常です。

弁護士費用の実費については、委任時に預り金というかたちで弁護士にお支払いをすることになるのが通常です。

実費預り金として、お預かりいただいた金額の中から委任事務処理に必要な支出をさせていただくことになります。

例えば、弁護士費用の実費支払いの流れとしては、以下のとおりです。

それでは、弁護士費用の実費支払いの流れを順番に見ていきましょう。

弁護士に依頼する際には、最初に委任契約書を取り交わします。

ここで着手金や報酬金に加えて、「実費は依頼者の負担とすること」、「委任時の預り金の金額」などが記載されるのが通常です。

委任契約書をよく読んでおくことで、後から思わぬ請求に驚くことを防げます。

委任契約書を締結した後、弁護士事務所から実費に関する請求書が届きます。

請求書に記載された預り金口座に振り込むようにしましょう。

実費が不足する場合には、必要に応じて都度請求が行われます。

事件が解決して委任関係が終了すると、実費の残額が精算されます。

多めに預けた金額が残っていれば返金又は報酬金と相殺され、逆に不足があれば追加で支払うことになります。

弁護士費用の実費は事件の進め方によって変動するため、工夫次第で負担を抑えることが可能です。

実費を安く抑える方法を知っておくと、依頼時に安心感が増し、経済的な余裕を持って対応できます。

例えば、弁護士費用の実費を安く抑える方法としては、以下の4つがあります。

それでは、弁護士費用の実費を安く抑える方法について順番に見ていきましょう。

事件を長引かせるほど、郵送費や印刷代、交通費などが積み重なります。

早めに解決策を模索することで、実費の発生を最小限にできるのです。

例えば、裁判をせずに交渉で合意できれば、印紙代や予納郵券代といった大きな費用を避けられます。

このように、早期解決は実費の節約につながる大きなポイントです。

請求額が大きいほど収入印紙代が高くなり、結果的に実費の負担も増えます。

無理な高額請求ではなく、根拠のある範囲で現実的に請求することが重要です。

例えば、証拠がそろっていない請求まで盛り込むと、費用だけ増えて結果的に不利になることもあります。

このように、適正な請求額を設定することで不要な出費を避けられます。

事件の争点を広げすぎると、提出する証拠や書類が増え、印刷代や郵送代が膨らみます。

論点を絞ることで、手続を効率化し費用を抑えることが可能です。

例えば、無理筋な主張や関係のない事実関係を記載しすぎると、必要以上に書面の分量が多くなり、長期化しますので、コストも余分にかかります。

このように、争点を整理して絞り込むことが節約につながります。

遠方の弁護士に依頼すると、裁判所への出廷や打ち合わせのたびに交通費が高額になります。

できる限り事務所や裁判所に近い弁護士を選ぶことで、余計な交通費を抑えられます。

例えば、地元の裁判所での事件を遠方の弁護士に依頼すると、新幹線代や宿泊費まで発生することがあります。

このように、立地の工夫も実費削減には効果的です。

弁護士費用の実費は、税務や会計の処理においても正しく扱うことが大切です。

実費の性質を誤解すると、課税関係を間違えたり、仕分けの際に不適切な勘定科目を用いたりするリスクがあるからです。

税務や会計上の基本を理解しておけば、余計なトラブルを避けつつ、適切に処理できます。

以下では、課税関係と仕訳についてそれぞれ説明していきます。

弁護士費用の実費については、実質的に依頼者による直接の支払いと認められない限り、報酬又は料金に含まれ、課税の対象となります。

依頼者が本来納付すべきものとされている登録免許税や手数料等に充てるものとして受け取った金銭は、報酬又は料金と明確に区分経理している場合は、課税の対象となりません

報酬や費用として支払われるわけではなく、後で返還される場合には、「預け金」として仕分けることになります。

弁護士費用の実費は、依頼者が直接管理できる費用ではないため、いくつか注意すべき点があります。

注意点を知っておくことで、契約の段階から納得感を持ち、安心して弁護士に依頼できます。

例えば、弁護士費用の実費についての注意点は、以下の3つです。

それでは、弁護士費用の実費に関する注意点を順番に見ていきましょう。

実費は事件の展開によって変動するため、当初の見積額を超えることがあります。

証拠収集のために登記簿を追加で取得したり、郵送回数が増えたりするケースでは想定以上に費用がかかるのです。

例えば、訴えの変更によって請求金額が多くなったり、書面の量が多くなり印刷代が増えてしまったりしたような場合です。

このように、実費は見積りより多く必要になる場合があるため、余裕を持って準備しておくことが重要です。

実費は事件処理のために実際に支出された経費なので、原則として返金されません。

仮に途中で依頼を取りやめても、すでに使われた郵送費や印紙代は返ってこないのです。

例えば、訴状を提出した後に和解が成立しても、そのときに使った印紙代や郵券代は返還されません。

このように、実費は「使った分は戻らない」という性質を理解しておく必要があります。

弁護士費用の「日当」と「実費」は混同しやすいですが、性質が異なります。

日当は弁護士が裁判所や現地に出向いた時間や労力に対する報酬であり、実費は移動のための交通費など具体的な出費を指します。

例えば、弁護士が地方裁判所に出廷する場合、新幹線代は実費ですが、出廷にかかった時間の対価は日当として別に請求されます。

このように、実費と日当は区別して理解しておくことが、費用の見通しを正しく立てるうえで大切です。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、弁護士費用の実費とは何かを説明したうえで、相場や源泉徴収・仕分けと安く抑える方法4つを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ

・弁護士費用の実費の種類としては、以下のようなものがあります。

・弁護士費用の実費は、交渉であれば1万円前後、訴訟であれば2万円~8万円程度が相場となります。

・弁護士費用の実費支払いの流れとしては、以下のとおりです。

流れ1:委任契約の締結

流れ2:請求書に従い振り込む

流れ3:委任終了時に精算をする

・弁護士費用の実費を安く抑える方法としては、以下の4つがあります。

方法1:早期解決を目指す

方法2:現実的な請求金額にする

方法3:必要以上に争点を拡大させない

方法4:近くの弁護士に頼む

・実費については実質的に依頼者による直接の支払いと認められない限り、報酬又は料金に含まれます。報酬又は料金に含まれず、後で返還する場合には「預け金」と仕分けます。

・弁護士費用の実費についての注意点は、以下の3つです。

注意点1:実費が不足することもある

注意点2:実費は戻ってこない

注意点3:日当と実費は異なる

この記事が弁護士費用の実費について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

王宣麟

堂島法律事務所

東京都千代田区

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

松村智之

松村法律事務所

京都府京都市中京区光リ堂町420 京都インペリアルビル5階502

詳細はこちら

松村大介

舟渡国際法律事務所

東京都豊島区高田3丁目4番10号布施ビル本館3階

詳細はこちら

森下範凰

九段法律事務所

東京都新宿区新宿2丁目1番7号 井門新宿御苑ビル2階

詳細はこちら

松田 公利

弁護士法人松田共同法律事務所

宮崎県宮崎市別府町6番1号

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

倉田勲

千葉第一法律事務所

千葉県千葉市中央区中央2丁目9番地8号 千葉広小路ビル7階

詳細はこちら

弁護士の着手金相場はいくら?4つのポイントと安く抑える簡単な方法【民事・刑事分野別一覧表付き】

反訴とは?訴えられたら訴え返す!要件や費用とデメリット3つをわかりやすく解説【反訴状のひな形・書式付き】

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します…

2025年11月13日

法律手続

証拠説明書は、主張書面に比べ軽視されがちですが、立証の全体像を示すうえで重要な書面となります。今回は、証拠説明書とは何かを説明したうえで、テンプレート書式や書き方と簡単な記載例11個を紹介しながら、実務上の取り扱いや注意点を解説します。