2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/11/25

法律相談

弁護士の着手金の相場がいくらくらいか知りたいと悩んでいませんか?

弁護士に依頼したことがないと着手金がどれくらいかかるのかイメージしにくいですよね。

弁護士の着手金の相場は、10万円~50万円程度ですが、高額の請求をする場合には数百万から数千万円になることもあります。

弁護士の着手金の相場を理解するには、いくつか抑えておいて欲しいポイントがあります。

また、弁護士の着手金は安ければいいというわけではなく、着手金が安いことによるデメリットにも注意が必要です。

もし、弁護士の着手金が高いと感じた場合には、いくつかの方法を試していただくことにより安く抑えられることがあります。

昨今では、完全成功報酬制として着手金を無料とする事務所も出てきました。

実は、弁護士報酬の自由化により、事務所ごとに着手金の金額に幅が生じてきていますので、損をしないためには適切な相場を理解することが不可欠です。

この記事をとおして、弁護士の着手金の相場観を誰でも分かりやすいように共有していくことで、弁護士に依頼する際の参考にしていただけますと幸いです。

今回は、弁護士の着手金相場はいくらかを説明したうえで、4つのポイントと安く抑える簡単な方法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、弁護士の着手金の相場についてよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

弁護士の着手金の相場は、10万円~50万円程度です。

ただし、高額の請求をする場合には数百万から数千万円になることもあります。

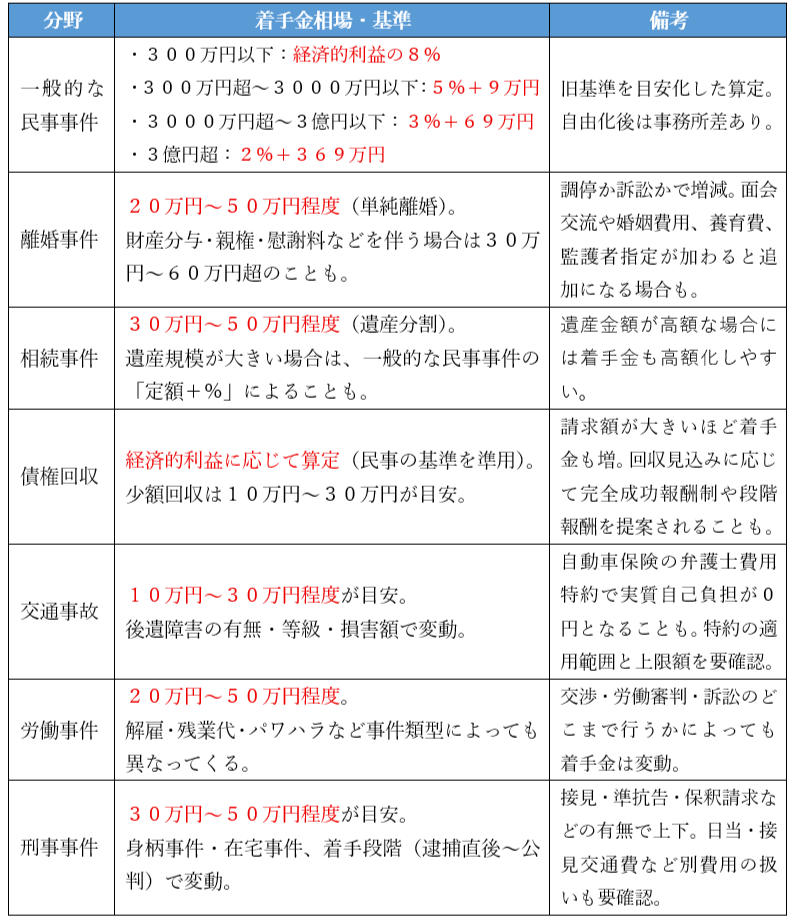

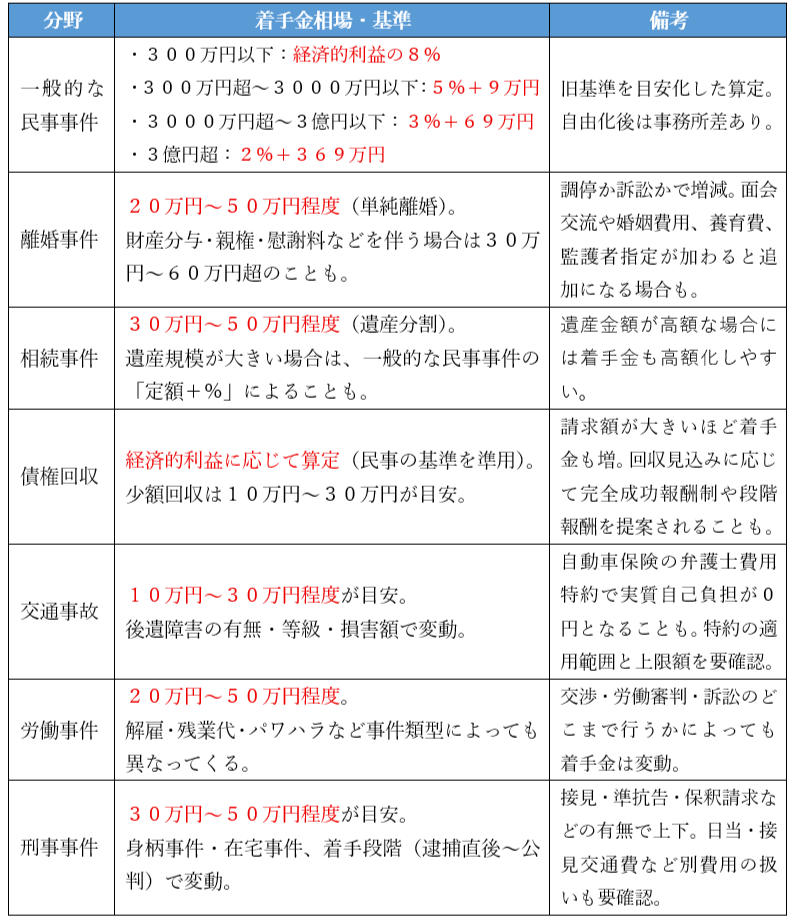

具体的には、弁護士の着手金相場を一覧表にして整理すると以下のとおりです。

民事事件の着手金は、請求金額(経済的利益)を基準に計算されるのが一般的です。

旧弁護士会報酬規程を参考にすると、着手金は次のように段階的に定められています。

例えば、300万円の慰謝料を請求する場合には、着手金は300万円×8%=24万円となります。

500万円の慰謝料を請求する場合には、着手金は500万円×5%+9万円=34万円となります。

したがって、一般的な民事事件では「請求額に応じて自動的に算出される」という特徴を理解しておくことが大切です。

離婚事件の着手金相場は20万円~50万円程度です。

これは、財産分与や親権、慰謝料など複数の問題を扱うため、調停や訴訟で長引きやすいことが理由です。

例えば、単に離婚を成立させるだけの場合と、財産分与や養育費を請求する場合とでは、必要な弁護士の労力が大きく違ってきます。

そのため、離婚事件を依頼するときは、依頼内容に応じてどこまで対応してもらえるかを確認しておくことが大切です。

相続事件の着手金相場は30万円~50万円程度が目安です。

相続は財産の規模が大きくなりやすく、かつ複数の相続人が関わるため、調整に多くの時間と労力が必要になります。

例えば、遺産の金額が数百万円程度であれば比較的単純な処理で済むこともあります。

しかし、数千万円や不動産、会社の持分などが含まれる場合には、利害調整や評価作業が増え、着手金も高めに設定されることがあります。

債権回収の着手金は、経済的利益に応じて算定されるのが一般的です。

一般的な民事事件の場合と同様、請求金額大きい場合には着手金額も大きくなります。

少額回収であれば、10万円~30万円程度が目安になります。

回収見込みが低い場合には、完全成功報酬制や段階的に報酬を設定する提案を受けることもあります。

債権回収を依頼するときは、請求額だけではなく、回収可能性加味したうえで、着手金について検討するといいでしょう。

交通事故の着手金相場は10万円~30万円程度が多いです。

保険会社との交渉が中心で、損害額に応じた金額設定がされることが通常です。

例えば、後遺障害が認められるかどうかで請求額が大きく変わるケースがあります。

交通事故の事件では、弁護士費用特約の有無も確認し、費用負担を軽減できるかを合わせて検討するのが安心です。

労働事件の着手金相場は20万円~50万円程度が目安です。

解雇・残業代・パワハラなど事件の種類によって必要な対応が異なり、着手金額も変わってきます。

また、交渉だけの委任なのか、労働審判や訴訟まで行うのかによっても着手金額は変わってきます。

例えば、解雇無効を争う場合は証拠収集や交渉に加え、労働審判や訴訟に進む可能性もあるため、着手金が高めになることがあります。

逆に、未払い残業代の請求で交渉のみを想定するなら、相場の下限に近い金額で受任されることもあります。

このように、労働事件では「交渉のみか、労働審判や訴訟まで含むのか」によって費用が変わるため、依頼前にどの範囲まで対応してもらえるのか確認することが大切です。

刑事事件の着手金相場は30万円~50万円程度が目安です。

刑事事件は、勾留中の接見対応や証拠収集など、迅速かつ多面的な活動が求められることもあります。

例えば、逮捕直後からの弁護活動を依頼する場合と、公判段階から依頼する場合では、必要な着手金に差が出ることがあります。

そのため、刑事事件を依頼する際には、どの段階から依頼するのか、活動範囲がどこまで含まれるのかを必ず確認することが重要です。

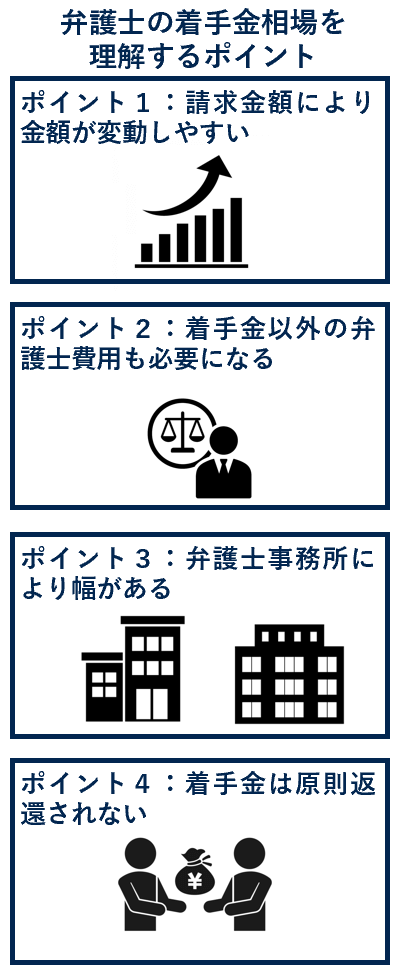

弁護士の着手金を正しく理解するには、相場だけでなく性質や仕組みにも注意が必要です。

仕組みを知っておくことで、依頼後に「想定外だった」と後悔せずに済み、安心して弁護士に相談できます。

例えば、弁護士の着手金相場を理解するポイントとしては、以下のとおりです。

それでは、弁護士の着手金を理解するための4つのポイントについて順番に見ていきましょう。

着手金は請求する金額に応じて増減します。

現在でも、旧弁護士報酬基準が参考にされていることが多く、同基準では請求金額に応じて割合により着手金額が算定されているためです。

例えば、100万円の請求であれば10万円前後の着手金でも済むことがありますが、1億円規模の請求では数百万円の着手金が必要になることもあります。

したがって、弁護士費用を考えるときには、必ず「請求額がいくらか」を基準に考えることが大切です。

弁護士に依頼するときは、着手金だけでなく報酬金や実費などもかかります。

着手金はあくまで「仕事に着手してもらうための費用」であり、結果が出た後には別途報酬金が発生するからです。

例えば、残業代請求をして勝訴した場合には、着手金のほかに「得られた金額の〇%」という報酬金を支払う必要があります。

さらに、印紙代や郵便費用などの実費も加わります。

したがって、依頼前には「着手金+報酬金+実費」の合計で予算を考えることが重要です。

弁護士の成功報酬については、以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士費用の実費については、以下の記事で詳しく解説しています。

着手金の相場には幅があり、事務所ごとに金額設定が異なります。

弁護士報酬の規制が撤廃され、各事務所が自由に報酬基準を定められるようになったためです。

例えば、同じ離婚事件でもA事務所では30万円、B事務所では50万円といった差が生じることがあります。

したがって、依頼する前に複数の弁護士に相談し、費用の説明を比較することが安心につながります。

着手金は、事件が途中で終わっても原則として返ってきません。

なぜなら、弁護士がすでに調査や交渉の準備を進めており、仕事に着手した段階で費用が発生しているからです。

例えば、途中で依頼を取り下げたとしても、支払った着手金が戻らないのが通常です。

したがって、弁護士に依頼する際には、着手金が返還されない前提で契約することを理解しておく必要があります。

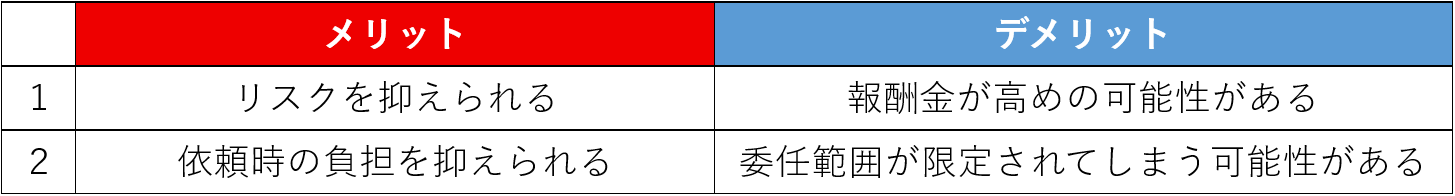

弁護士の着手金が安いことには良い面と悪い面の両方があります。

安さだけで判断してしまうと、結果的に損をすることもあるため、メリットとデメリットを比較することが大切です。

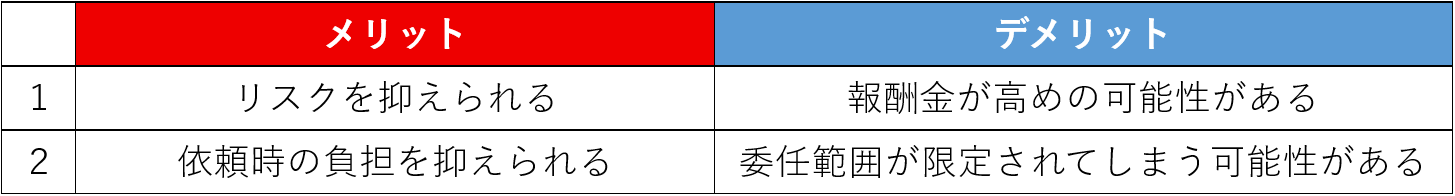

例えば、弁護士の着手金が安い場合のメリット・デメリットを整理すると以下のとおりです。

それでは、弁護士の着手金が安い場合のメリット・デメリットについて順番に見ていきましょう。

着手金が安ければ、依頼してから万一うまくいかなかった場合の金銭的リスクを小さくできます。

最初に支払う費用が少なければ、解決が望めなかったときの損失も限定的になるからです。

例えば、着手金が50万円ではなく20万円で済むとすれば、仮に請求が認められなかった場合でも負担は抑えられます。

したがって、請求しても成功するか不安という場合には、安めの着手金は安心材料となり得ます。

着手金が安いと、弁護士に依頼するときの初期負担を軽減できます。

まとまった金額をすぐに用意しなくても依頼ができるため、資金に余裕がない場合でも動きやすくなるからです。

例えば、解雇事件で急ぎの対応が必要なときでも、30万円ではなく10万円の着手金なら依頼しやすくなります。

したがって、経済的な事情で弁護士をためらっている人にとっては、着手金の安さが背中を押すきっかけになります。

着手金が安い分、解決後に支払う報酬金が高めに設定されている場合があります。

弁護士も収益を確保する必要があり、着手金を下げた分を報酬金で調整するケースがあるからです。

例えば、同じ残業代請求で100万円を回収した場合でも、着手金が高い事務所は報酬金が15%なのに対し、着手金が安い事務所では25%といった差がつくこともあります。

したがって、最終的な総額で比較すると「安いと思ったのに高くついた」ということもあります。

着手金が安いと、対応範囲が限定的になることがあります。

低額の着手金では長期的・大規模な対応をカバーしにくいため、契約時にサービス内容を絞ることがあるからです。

例えば、交渉までは対応するが、訴訟に移行する場合は別途追加費用が必要になるといった条件がつくことがあります。

したがって、着手金が安い場合は「どこまで対応が含まれているのか」を必ず確認することが大切です。

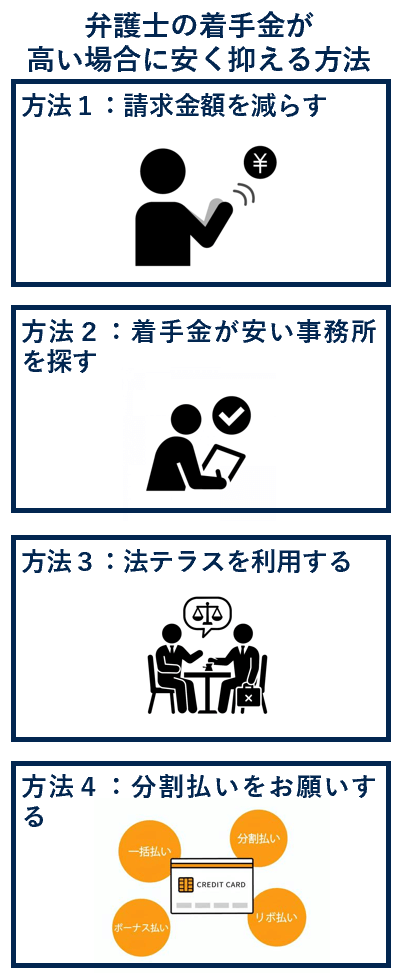

弁護士の着手金が高いと感じたときでも、工夫次第で負担を軽くすることができます。

対策を知っておけば、費用の高さを理由に弁護士への依頼を諦めずに済みます。

例えば、弁護士の着手金が高い場合に安く抑える方法としては、以下の4つがあります。

それでは、着手金を安く抑えるための方法について順番に見ていきましょう。

請求金額を調整することで、着手金を下げられる場合があります。

着手金は「経済的利益」を基準に算定されることが多く、請求額が小さければ着手金も低くなるからです。

法的な見通しを超えた過大な請求をせずに現実的な金額に抑えて請求することで、着手金を抑えられることがあります。

例えば、慰謝料の相場が100万円の事案において、500万円の慰謝料を請求すると必要以上に着手金も高額になってしまいます。

弁護士に見通しを確認したうえで、適切な金額を請求するようにしましょう。

複数の弁護士事務所を比較すれば、着手金が安い事務所を見つけられる可能性があります。

弁護士報酬は自由化されており、事務所ごとに独自の料金体系を設定しているからです。

例えば、A事務所では30万円の着手金でも、B事務所では20万円で受けてもらえるといった差が生じることもあります。

したがって、1つの事務所だけで決めず、複数の弁護士に相談して相場を見比べることが大切です。

法テラスを利用すれば、費用を立て替えてもらえる制度が使える場合があります。

収入や資産が一定基準以下であれば、国が弁護士費用を一時的に負担してくれるからです。

例えば、月々5000円程度の分割払いで着手金を支払える仕組みがあり、すぐにまとまった金額を用意できなくても依頼可能です。

したがって、生活状況によっては法テラスの利用を検討することで、費用の不安を減らせます。

法テラスの利用条件については、以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士に直接相談して、着手金を分割払いにしてもらう方法もあります。

依頼者の事情を考慮して柔軟に対応してくれる事務所も少なくないからです。

例えば、「半額を契約時に支払い、残りを3か月で分割する」といった形で調整してもらえるようなこともあるでしょう。

したがって、着手金が負担に感じるときは、分割払いの相談をしてみましょう

弁護士の中には、着手金を無料とし、「完全成功報酬制」を採用している事務所もあります。

完全成功報酬制とは、事件が終了した場合の報酬金のみが発生し、依頼時の着手金が不要となる仕組みです。

依頼者の初期費用をなくすことで依頼しやすくし、結果に応じて報酬を受け取る仕組みにすることで、依頼者の経済的な負担を軽減することができます。

失敗してしまった場合の弁護士費用の負担を抑えることができますので、リスクを減らしたうえで安心して弁護士に依頼しやすくなります。

例えば、残業代請求や不貞慰謝料請求など、回収金が見込める分野では完全成功報酬制を取り入れている事務所が増えてきました。

ただし、着手金が無料である代わりに報酬金の割合が高めに設定されていることがあり、実費は別途必要になるのが通常なので注意が必要です。

弁護士の着手金についてよくある疑問としては、以下の3つがあります。

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

A.着手金は契約時に支払うのが原則です。

着手金は「事件に取りかかってもらうための費用」であり、支払いをもって受任契約が成立するからです。

例えば、委任契約書を交わすタイミングで着手金を支払い、その後に弁護士が相手方への通知や準備を始める流れが一般的です。

したがって、相談だけの段階では不要ですが、正式に依頼する際には着手金を準備しておく必要があります。

A.着手金を支払えない場合、原則として弁護士は受任できません。

着手金が弁護士の業務に着手するための対価であり、これがなければ事件に取り掛かることはできないためです。

例えば、30万円の着手金を準備できないときには、分割払いを交渉したり、法テラスの立替制度を利用したりする方法があります。

したがって、払えないからといって諦めるのではなく、支払い方法について弁護士に相談することが大切です。

A.着手金を相手に請求することはできません。

着手金は依頼者と弁護士との契約に基づく費用であり、相手方に負担させる性質のものではないからです。

例えば、裁判で勝訴して相手からお金を回収できたとしても、その中から自分が弁護士費用を支払うのが通常です。

したがって、弁護士費用の一部を裁判所が認めることはあっても、着手金そのものを相手に請求できるわけではない点を理解しておきましょう。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、弁護士の着手金相場はいくらかを説明したうえで、4つのポイントと安く抑える簡単な方法を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ

・弁護士の着手金相場を一覧表にして整理すると以下のとおりです。

・弁護士の着手金相場を理解するポイントとしては、以下のとおりです。

ポイント1:請求金額により金額が変動しやすい

ポイント2:着手金以外の弁護士費用も必要になる

ポイント3:弁護士事務所により幅がある

ポイント4:着手金は原則返還されない

・弁護士の着手金が安い場合のメリット・デメリットを整理すると以下のとおりです。

・弁護士の着手金が高い場合に安く抑える方法としては、以下の4つがあります。

方法1:請求金額を減らす

方法2:着手金が安い事務所を探す

方法3:法テラスを利用する

方法4:分割払いをお願いする

・弁護士の中には、着手金を無料とし、「完全成功報酬制」を採用している事務所もあります。

この記事が弁護士の着手金の相場がいくらくらいか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

森下範凰

九段法律事務所

東京都新宿区新宿2丁目1番7号 井門新宿御苑ビル2階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

松村智之

松村法律事務所

京都府京都市中京区光リ堂町420 京都インペリアルビル5階502

詳細はこちら

倉田勲

千葉第一法律事務所

千葉県千葉市中央区中央2丁目9番地8号 千葉広小路ビル7階

詳細はこちら

南方健幸

南方法律事務所

和歌山県和歌山市三木町中ノ丁17番地 LETOプラザ705号

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

松村大介

舟渡国際法律事務所

東京都豊島区高田3丁目4番10号布施ビル本館3階

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します…

2025年11月13日

法律手続

証拠説明書は、主張書面に比べ軽視されがちですが、立証の全体像を示すうえで重要な書面となります。今回は、証拠説明書とは何かを説明したうえで、テンプレート書式や書き方と簡単な記載例11個を紹介しながら、実務上の取り扱いや注意点を解説します。