!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/08/21

退職勧奨

休職中に会社から退職に追い込まれそうになってしまい悩んでいませんか?

心身が弱っている状態で退職を迫られてしまい、今後の生活に不安を感じている方もいますよね。

休職中に退職勧奨を行うこと自体は違法ではありませんが、会社の態様次第では退職強要、パワハラ、安全配慮義務違反として違法となる可能性があります。

会社によっては労働者の休職中に様々な手口で退職に追い込もうとしてくることがあります。

このように会社が休職中の労働者を退職に追い込もうとする理由としては、いくつかの思惑があることがあります。

もしも、あなたが休職中に退職に追い込まれそうな場合には、感情に任せた対応はせず、焦らずに冷静に対処するようにしましょう。

休職に追い込まれてしまった後に損害賠償を請求できるケースもありますが容易ではないことも多く、退職に応じてしまった後だとあなたの権利を守ることが難しくなってしまうことも少なくないためです。

実は、昨今、メンタルヘルスを理由とする休職に関するトラブルが非常に多く、会社から退職に追い込まれてしまうような事案が後を絶ちません。

この記事をとおして、休職中に退職に追い込まれそうになってしまっている労働者の方に是非知っておいていただきたいことをわかりやすく説明していくことができれば幸いです。

今回は、休職中に退職に追い込むのは違法かを説明したうえで、退職させられる場合の対処法4つを解説していきます。

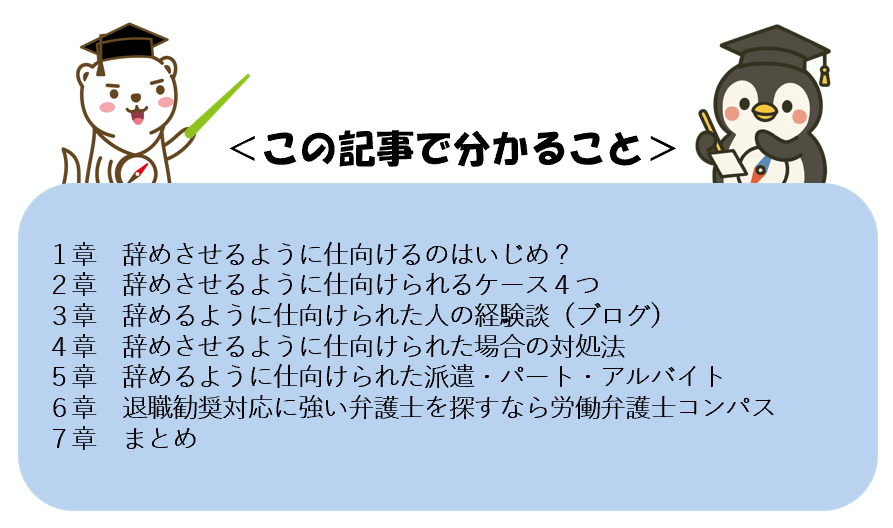

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、休職中に退職に追い込まれそうになった場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

休職中に退職勧奨を行うこと自体は、直ちに違法とは言えません。

会社側が労働者に対して退職を促すこと自体が禁止されているわけではないためです。

ただし、会社の態様次第では、退職強要、パワハラ、安全配慮義務違反として違法となる可能性があります。

まず、退職勧奨に応じるかは労働者の自由なので、会社は労働者の意思を無視して退職勧奨を行うことはできません。

例えば、労働者が帰らせてほしいと言っているのに3時間以上にわたり退職勧奨を継続し、退職を迫ったような場合には違法となる可能性があるでしょう。

次に、会社側が労働者に対して人格を否定するような発言を行う場合には、精神的な攻撃として、パワハラになり違法となる可能性があります。

例えば、「お前みたいなしょぼいメンタルでは使いものにならない」などの発言がされれば、パワハラとされることもあるでしょう。

最後に、会社は、労働者の安全に配慮する義務を負っていますので、退職勧奨が理由で労働者の症状が悪化したような場合には、安全配慮義務違反となることもあるでしょう。

例えば、労働者が、体調が悪いので今は退職勧奨を控えてほしいと言っているのに繰り返し面談を設定し、退職するように申し向けた結果、体調が悪化したような場合には安全配慮義務違反となる可能性があるでしょう。

このように、休職中に退職を一方的に迫る行為は、労働者の回復を妨げるだけでなく、法的に問題となる場合があるのです。

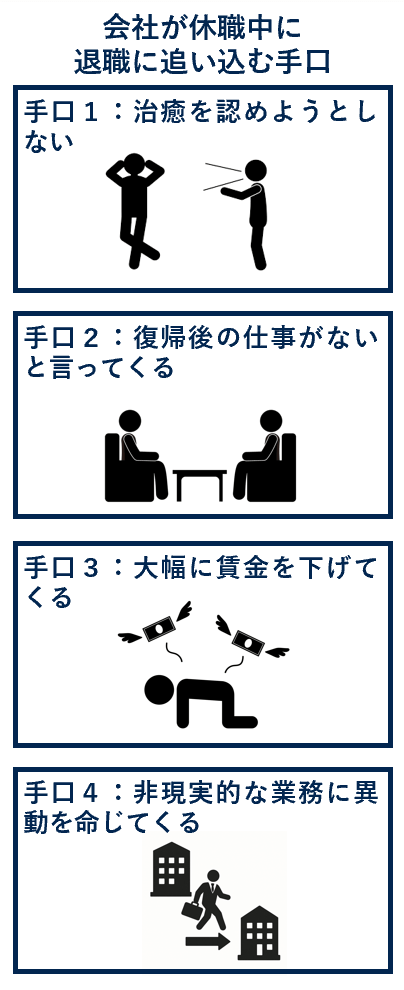

休職中の労働者に対して、会社が退職に追い込もうとする手口には典型的なパターンがあります。

会社は、直接的な解雇は法律上ハードルが高いため、あえて労働者自身に「辞める」という選択を取らせようとするのです。

例えば、以下のような方法で労働者にプレッシャーをかけ、精神的に追い込んでくるケースが多く見られます。

それぞれの手口について、順番に説明していきます。

休職中に退職に追い込もうとする手口の1つ目は、治癒を認めようとしないことです。

なぜなら、労働者が復職できなければ、会社側にとって自然に退職に誘導できるからです。

復職が認められなければ、労働者自身が「もう辞めるしかない」と感じてしまうリスクが高まります。

例えば、医師の診断書で「復職可能」と記載されているにもかかわらず、会社側が「本当に治っているのか」「復職はまだ早い」と繰り返し否定し続けるケースが見られます。

このような態度を取られた場合、復職が妨害されていると考え、慎重に記録を取りながら冷静に対応していく必要があります。

休職期間満了時に治癒していない場合の自然退職については、以下の記事で詳しく解説しています。

休職中に退職に追い込もうとする手口の2つ目は、復帰後に仕事がないと告げることです。

なぜなら、「居場所がない」という感覚を労働者に与え、自主的な退職を選ばせる効果があるからです。

例えば、休職前に担当していた業務を他の社員に振り分け、復職後に「あなたに任せられる仕事はない」と言われるケースがあります。

このような発言があった場合は、録音やメモで証拠を残しておきましょう。

休職中に退職に追い込もうとする手口の3つ目は、復職後に大幅な賃金カットを提案することです。

なぜなら、賃金を極端に下げれば、生活が成り立たないと感じた労働者が自ら退職を申し出る可能性が高まるからです。

例えば、復職後の給与を半分以下に減額すると提示し、「それが嫌なら辞めてもいい」と暗にプレッシャーをかけるケースがあります。

労働条件の不利益変更は労働契約法上、原則無効です。このような提案があった場合も、慌てて退職を選ばず、弁護士などに相談しながら対応することが大切です。

勝手に給料を下げられた場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

休職中に退職に追い込もうとする手口の4つ目は、非現実的な業務への異動を命じることです。

なぜなら、本人の健康状態や能力に見合わない部署へ異動させることで、労働者に「ここでは働き続けられない」と思わせるためです。

例えば、メンタル不調で休職していた労働者に対して、長時間労働が常態化している部署や、過酷な肉体労働を課す部署に配属させるケースが挙げられます。

このような異動命令は「不当な人事」として無効となる可能性があり、従う前に必ず内容や意図を精査し、必要であれば異議を申し立てる準備をしておきましょう。

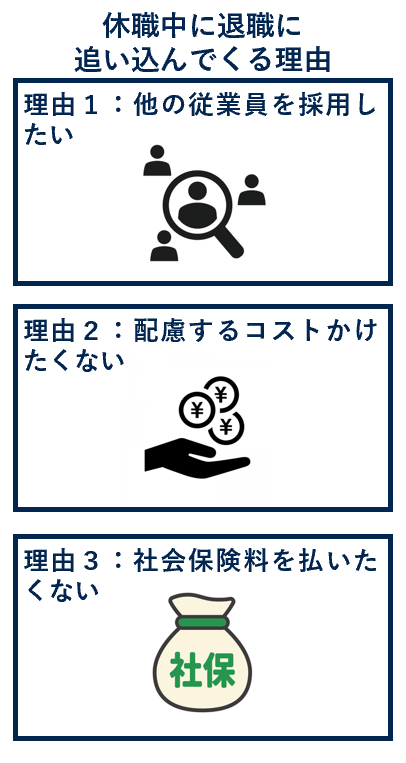

このように会社が休職中の労働者を退職に追い込もうとする理由としては、いくつかの思惑があることがあります。

休職中に会社が退職に追い込もうとしてくる背景には、会社側の経済的・労務管理上の理由があることが多いのです。

例えば、会社が休職中に労働者を退職に追い込んでくる理由を3つ挙げると以下のとおりです。

それでは、これらの理由について順番に説明していきます。

休職中に退職に追い込もうとする理由の1つ目は、新たな従業員を採用したいからです。

なぜなら、休職中の労働者が復職できるか不確定な状況が続くと、組織の人員計画が立てづらく、すぐに働ける新たな労働力を確保したいと会社が考えるためです。

例えば、休職者の代替要員として一時的に雇った派遣社員や契約社員が想定以上に活躍した場合、「このままこの人を正社員にしたい」と考えるケースもあります。

このような会社側の都合で労働者が不当な退職圧力を受けるのは本来許されるべきではなく、慎重な対応が求められます。

休職中に退職に追い込もうとする理由の2つ目は、配慮するためのコストや手間を省きたいからです。

なぜなら、休職者が復職する場合、業務の調整や職場環境の配慮など、会社側に一定の負担が発生するからです。

例えば、復職後に時短勤務を認める、軽作業に異動させる、メンタルヘルス対策を強化するなどの措置を講じなければならないケースがあります。

このような配慮を回避したいがために、会社は労働者本人に退職を促す手段を取ることがあり、適切な労務管理がなされていない証拠となり得ます。

休職中に退職に追い込もうとする理由の3つ目は、社会保険料の負担を減らしたいからです。

なぜなら、休職中であっても企業は原則として労働者の健康保険料や厚生年金保険料の会社負担分を支払い続けなければならないからです。

例えば、休職が長期化し、1年以上経過しても復職の見通しが立たない場合、会社にとっては「収益を生まないコスト」として重くのしかかることになります。

この負担をなくしたいがために、会社が労働者に「自主的に退職した方がいい」とプレッシャーをかけてくることもあるため注意が必要です。

もしも、あなたが休職中に退職に追い込まれそうな場合には、焦らずに冷静に対処するようにしましょう。

退職に追い込まれそうになり、会社の言いなりなってしまったり、感情的な発言や対応をしてしまったりすると、不利になってしまうこともあるからです。

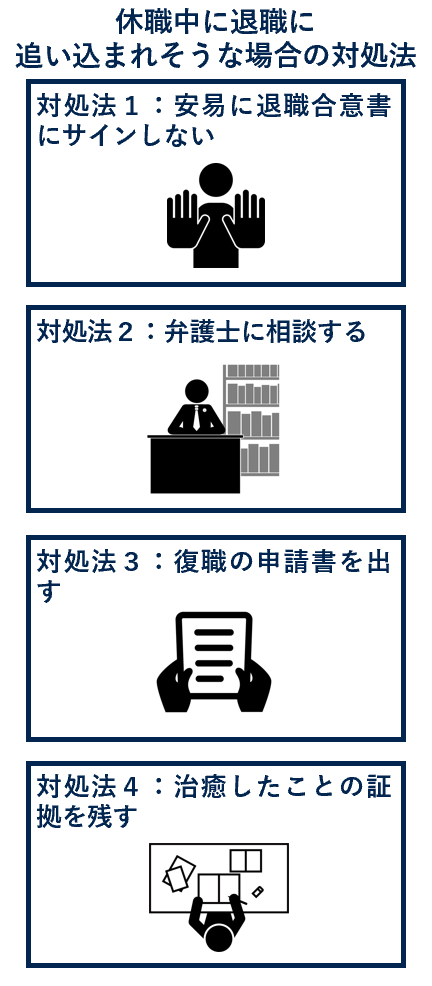

具体的には、休職中に退職に追い込まれそうな場合の対処法としては以下の4つがあります。

それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。

休職中に退職合意書へのサインを求められても、すぐに応じるのは危険です。

なぜなら、一度サインしてしまうと、後から撤回することが容易ではなく、法的にも「自主的に退職に合意した」ものとして処理されてしまうためです。

例えば、「会社に迷惑をかけたくない」との思いからサインしてしまった場合でも、不利な証拠になってしまいます。

退職に関する書面にサインを求められた場合には、「弁護士に相談したいので一度持ち帰らせて下さい」とだけ回答するようにしましょう。

退職合意書の拒否については、以下の記事で詳しく解説しています。

休職中に退職に追い込まれそうになったら、まずは労働問題に詳しい弁護士に相談しましょう。

なぜなら、会社との交渉や法的手続きを適切に進めるためには、専門的な知識と経験が不可欠だからです。

例えば、会社からの圧力に対してどのように対応すべきか、退職強要が違法となる可能性についても、具体的なアドバイスをもらうことができます。

専門家に相談することで、精神的な負担も軽減され、より有利な条件で対応できる可能性が高まります。

復職できる状態にある場合には、会社に対して復職の申請書を正式に提出しましょう。

なぜなら、労働者が申し出をしなかったことを理由に自然退職処理されることを防ぐためです。

例えば、「医師の診断書により業務に復帰可能」との記載がある場合には、それを添付して、所定の書式を確認したうえで、申出をしておくようにしましょう。

また、復職の申請をした証拠を残すため、申請書はコピーしておき、メールや郵便が会社側に到達したことを示す画面や書面なども確保しておきましょう。

心身の回復が確認できた場合には、治癒したことを証明する資料を残しておきましょう。

なぜなら、後から「まだ治っていないから退職させた」というような会社側の主張に対抗するためには、客観的な証拠が重要となるためです。

例えば、主治医による「就労可能」の診断書や、健康状態に関する診療記録などが有効です。

また、復職を申請した後の会社とのやり取り、復職試し期間中の勤務態度なども問題になりますので、十分に注意しましょう。

これらの証拠をきちんと揃えておくことで、会社とのトラブルが生じた場合にも、あなたの権利を適切に主張しやすくなります。

休職中に会社から違法な方法で退職に追い込まれた場合には、損害賠償請求が認められる可能性があります。

労働者を不当に退職させる行為は、労働契約上の義務違反(安全配慮義務違反、信義則違反)や、民法上の不法行為にあたると判断される場合があるためです。

例えば、休職中に治療に専念しているにもかかわらず、執拗に退職を迫られたり、精神的なダメージを与える言動があったりした場合には、慰謝料や逸失利益(働けていたはずの期間の給与)などを請求できる余地があります。

ただし、損害賠償請求を成功させるには、会社側の違法行為の存在と、それによって損害(精神的・経済的損失)が生じたことを主張立証しなければなりません。

これらの主張立証は決して容易ではありませんので、あなたの権利を守るためには、まずは安易に退職に応じないようにすることが大切です。

退職勧奨対応に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、休職中に退職に追い込むのは違法かを説明したうえで、退職させられる場合の対処法4つを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が休職中に会社から退職に追い込まれそうになってしまい悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。