!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/09/01

不当解雇

取締役を解任されてしまいどうすればいいのか悩んでいませんか?

まだ任期は残っていた方も多いでしょうから、これからの生活に困ってしまっている方もいるでしょう。

取締役を解任されたら、解任登記をされてしまい、報酬金も払ってもらえなくなってしまいます。

もっとも、取締役の解任には、会社法上の手続きがあり、従業員に対する解雇とは異なります。

手続に不備があれば引き続き取締役の地位は維持されますので報酬を遡って請求できる可能性がありますし、解任に正当な理由がなければ損害賠償を請求できる可能性もあります。

もし、取締役を解任されてしまった場合でも、冷静に法的な見通しを分析したうえで、速やかに適切に手続きを講じていく必要があります。

実は、中小企業などでは、社長の一存で正当な理由がないのに適正な手続きが経られることもなく、取締役を解任されてしまう事例が少なくありません。

この記事をとおして、解任されてしまい困っている取締役の方に是非知っておいていただきたい知識やノウハウをわかりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、取締役を解任されたらどうなるかを説明したうえで、報酬や損害賠償と簡単な4つの対応を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、取締役を解任されたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

取締役を解任されたら、解任日以降は、取締役ではないものとして取り扱われます。

これは任期が残っている場合でも同様です。

取締役の解任とは、会社側が一方的に任期の満了を待たずに取締役を辞めさせることを言うためです。

具体的には、取締役を解任された場合の影響としては、以下の2つがあります。

それでは、これらの影響について順番に説明していきます。

取締役を解任されると、法務局に「解任された」という内容の登記がされます。

解任登記が行われることで、会社の外部に対しても、取締役でなくなったことが公に示されることになります。

解任登記については、株主総会で解任が決議されたあと、会社側が速やかに行うのが一般的です。

解任登記がされてしまうと、金融機関や取引先からの信頼にも影響を与える可能性があります。

例えば、取締役を「退任」したとされず、「解任」されたと記録されることで、再就職や取引先との関係に支障が生じてしまう可能性もあります。

このように、取締役の解任は内部的な処分というだけではなく、社会的な立場にも大きな影響を及ぼすものです。

取締役が解任されると、その日以降の役員報酬は原則として支払われなくなります。

なぜなら、取締役としての地位がなくなるため、役員報酬を受け取る根拠が失われるためです。

例えば、「あと1年の任期があるのに突然解任された」というケースでも、その後の報酬は原則として支払われません。

取締役の解任には、会社法で定められた手続きが必要です。

たとえ社長の意向であっても、法律に沿った手続きを経なければ、解任は無効になることがあります。

そのため、どのような流れで解任されるのかを理解しておくことが大切です。

具体的には、取締役が解任される場合の手続きは、以下のとおりです。

それでは、これらの手続きについて順番に説明していきます。

会社に取締役会が設置されている場合、まず取締役会で「株主総会を開くこと」が決定されます。

この決定がなければ、原則として株主総会は開けません。

取締役会で株主総会の開催が決まったら、株主に対して「何月何日に株主総会を開きます」という通知を出します。

これを「招集通知」といいます。招集通知は原則として株主総会の2週間前までに出す必要があります。

また、通知には議題(この場合は取締役の解任)も明記しなければなりません。

例えば、「決算報告」しか書かれていない通知で、突然その場で解任議案を出すことはできません。

正しい手続きが行われなければ、その決議は無効になる可能性があります。

株主総会が開催されると、取締役の解任を議題として審議し、出席した株主の多数決で解任が決まります。

会社法上、普通決議(出席株主の過半数の賛成)で解任することができます。

このとき、特別な理由がなくても、株主の判断で自由に解任できる仕組みになっています。

そのかわり、正当な理由がない解任には損害賠償の責任が生じる可能性があります。

例えば、「社長と仲が悪いから」という理由だけで解任された場合には、正当性が争われることがあります。

株主総会で解任が決まったら、その取締役本人に対して「あなたを解任しました」と正式に伝えられるのが通常です。

法律上、解雇通知を行うことは必ずしも義務付けられているわけではありません。

しかし、解任通知がされていないと、本人がまだ取締役であると信じて行動してしまう可能性もあるため、このような通知がされることになります。

最後に、法務局で「取締役が解任された」という内容の登記手続きを行います。

この登記が完了することで、外部にも正式に解任が知られるようになります。

登記は、取締役が解任された日から2週間以内に行う必要があります。怠ると、会社に過料が科される可能性もあります。

例えば、登記を怠ったことで、元取締役が取締役を名乗って取引先と契約してしまうなど、実務上の混乱が生じることもあります。

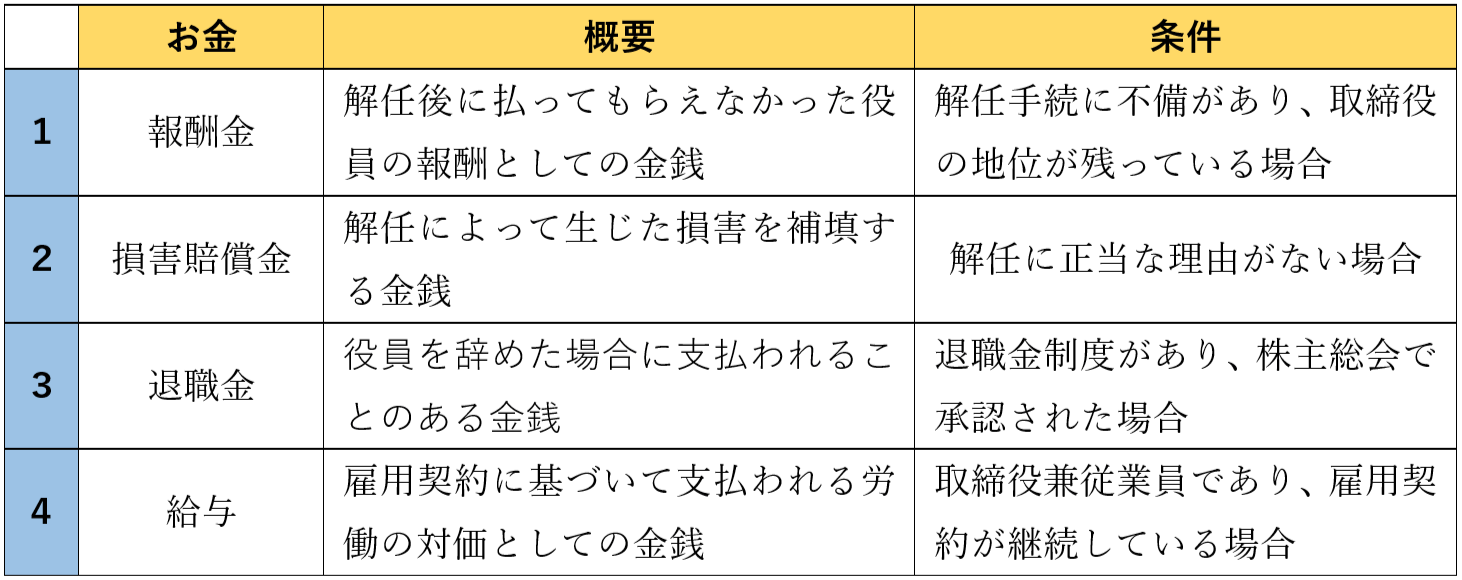

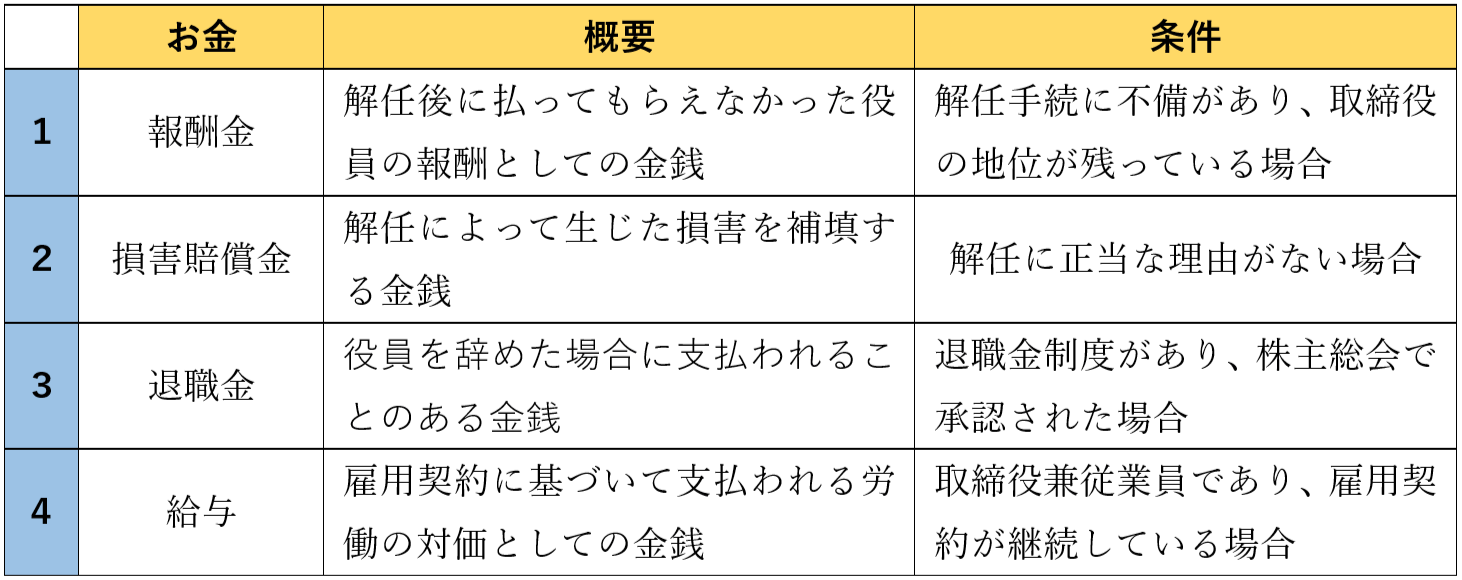

取締役を解任されたとしても、状況によっては、お金を請求できる可能性もあります。

状況に応じて請求できるお金が異なるため、あなたの事案に応じてどのような請求をするか決めることになります。

例えば、取締役を解任されたら請求できる可能性のあるお金としては以下の4つがあります。

それでは、これらのお金について順番に説明していきます。

解任の手続きに不備がある場合、取締役としての地位がまだ残っているとされることがあります。

その場合、取締役としての報酬を請求できる可能性があります。

報酬は、取締役としての業務に対して支払われるものであり、正式に解任されるまでは当然に受け取る権利があります。

例えば、株主総会の招集通知が出されていなかったり、議決が適法に行われていなかったりした場合には、解任手続きに不備があることになります。

こうしたケースでは、解任された後の期間についても、報酬の支払いを求めることができる可能性があります。

会社法上、株主総会の普通決議であれば、正当な理由がなくても取締役を解任できます。

しかし、正当な理由のない解任によって取締役に損害が発生した場合、損害賠償を請求できることがあります。

これは、取締役が期待していた報酬や地位を突然失ったことに対する補償として認められるものです。

例えば、任期満了まであと1年あり、報酬として1200万円を得られるはずだった場合、合理的な根拠がない解任ならその損失分について賠償請求が可能になることもあります。

損害賠償が認められるかどうかは、正当な理由の有無や損害の内容により判断されます。

会社に退職金制度があり、退職金の支給について株主総会で承認がされた場合、退職金の請求が可能です。

役員の退職金は、支給すること自体が「報酬」としての性質を持つため、株主総会の決議が必要です。

退職金の有無や金額は、会社の就業規則や取締役規程などで定められていることがあります。

これに基づいて、過去の在任期間などをもとに計算されるのが一般的です。

例えば、「在任3年で基本報酬の〇か月分」といった形式が取られることもあります。

ただし、制度がなかったり承認されていなかったりする場合には、請求は難しくなります。

取締役の退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。

取締役が、会社の従業員としての地位も兼ねていた場合には、従業員としての給与を請求できる可能性があります。

取締役の解任は「役員」としての地位を失うことを意味しますが、「従業員」としての雇用契約まで終了するわけではありません。

そのため、雇用契約が残っていれば、その期間の給与を請求することができます。

例えば、経理部長として雇用され、その後に取締役に就任したようなケースでは、取締役を解任されても、部長としての地位が残っている場合があります。

このような場合は、会社が給与の支払いを継続しなければならない可能性があります。

取締役を解任されてしまった場合でも、冷静に法的な見通しを分析したうえで、速やかに適切に手続きを講じていく必要があります。

あなたが何もしなければ会社は解任に問題がない前提で手続き進めてしまいますし、株主総会の不備を争うことができる期間は短いためです。

具体的には、取締役を解任されたら以下の対応を行うことがおすすめです。

それでは、これらの対応について順番に説明していきます。

最初に行うべきなのは、弁護士に相談することです。

会社法に関する問題は複雑で、素人が一人で判断するのは難しいためです。

弁護士に相談することで、手続が正しく行われていたか、損害賠償や報酬請求が可能かどうかの見通しを立てることができます。

例えば、会社の定款や株主構成、議事録などの資料を弁護士に見てもらうことで、法的にどのような手が打てるのかが明らかになります。

不安や疑問がある場合は、なるべく早く専門家に相談しましょう。

次に確認すべきなのは、解任手続に不備がなかったかどうか、解任の理由が正当であったかどうかです。

もし手続に違法性があれば、取締役の地位が維持されていると判断され、報酬を請求できる可能性があります。

例えば、「株主総会の議題に含まれていなかった」「招集通知が適切にされていなかった」などの形式的なミスも重要な違法点になります。

また、解任の理由が不明確だったり、個人的な感情に基づく解任であったりすれば、損害賠償請求も検討できます。

細かい部分まで丁寧に見直していきましょう。

手続の不備や損害が確認できたら、会社との交渉を試みるのも一つの方法です。

訴訟に発展させる前に、まずは話し合いで解決を図ることで、時間や費用を抑えることができます。

弁護士が間に入ることで、冷静かつ法的な視点から交渉が行われ、話がスムーズに進むこともあります。

例えば、「未払いの報酬〇か月分を支払ってもらうことで合意する」といった形で和解に至ることもあります。

無理に争うより、納得できるラインで妥協することも選択肢です。

ただし、方針次第では交渉に充てられる期間が限られていることもありますので注意しましょう。

交渉がまとまらない場合は、最終的に訴訟を提起することになります。

報酬請求や損害賠償請求を裁判所に申し立て、法的に争っていく手続です。

訴訟には時間と費用がかかりますが、会社の対応が不誠実な場合などには、有効な手段となります。

例えば、相手方は解任の手続きに不備はなく、その理由も正当なものであるとして、一切請求に応じることができないと言った態度に固執するような場合です。

このような場合には話し合いによる解決は困難であり、裁判を通じた解決を目指す方が合理的な場合があります。

弁護士と十分に相談し、証拠を整理したうえで進めていきましょう。

取締役の解任に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、取締役を解任されたらどうなるかを説明したうえで、報酬や損害賠償と簡単な4つの対応を解説しました。

この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・取締役を解任された場合の影響としては、以下の2つがあります。

影響1:解任登記をされる

影響2:報酬を払ってもらえなくなる

・取締役が解任される場合の手続きは、以下のとおりです。

手続1:取締役会による株主総会の招集決定

手続2:株主総会の招集手続き

手続3:株主総会による解任決議

手続4:取締役への解任の通知

手続5:取締役の解任登記

・取締役を解任されたら請求できる可能性のあるお金としては以下の4つがあります。

・取締役を解任されたら以下の対応を行うことがおすすめです。

対応1:弁護士に相談する

対応2:手続の不備や正当な理由を確認する

対応3:交渉する

対応4:訴訟を提起する

この記事が解任されてしまい悩んでいる取締役の方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。