!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/08/21

労働災害

の支払方法.png)

労災の医療費(病院代)を自分で支払わなければいけないのか知りたいと悩んでいませんか?

仕事で怪我をしたのに自分で病院代を払うことに疑問を感じる方も少なくないですよね。

労災の医療費(病院代)は、自己負担なしが原則です。

労災病院では無償で治療を受けることができますし、労災病院以外の場合には自分で立て替えた後に労災の申請をして保険から返金してもらうことになります。

もし労災認定されなかった場合には、医療費は自己負担することになり、これまで払っていなかった場合には全額請求されることになりますし、立て替えていた場合には返金してもらえません。

労災の医療費を自分で立て替た場合に労災保険からの返金を請求できる期間は、医療費を支払った日から2年です。

労災にあった場合には、医療費以外にも慰謝料や休業損害など会社に請求できる可能性のあるお金があります。

実は、労災は制度が複雑であり、労災についての知識や経験が十分ないと、適切な補償や賠償を受けることが難しくなってきています。

この記事では、労災にあってしまった方々向けに、医療費(病院代)について知っておいていただきたいことをわかりやすく説明していきます。

今回は、労災の医療費(病院代)について、支払方法を説明したうえで、自己負担や労災認定されなかった場合を解説していきます。

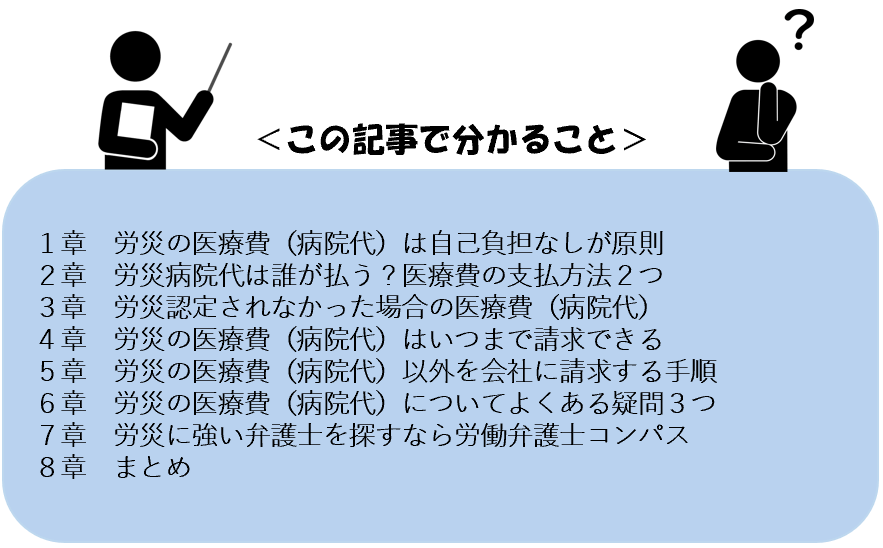

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、労災の医療費(病院代)についての疑問が解消しているはずです。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

は自己負担なしが原則.png)

労災の医療費(病院代)は、自己負担なしが原則です。

医療費(病院代)については、労災保険により補償されることになるためです。

例えば、治療費や入院費、検査費用、入院中の食事代・看護費用、手術費用、薬代、条件を満たせば入院・通院の交通費の費用などについて、補償を受けることができます。

労災保険では、健康保険のように何割負担などとして、一部を自己負担することもありませんので、全額が労災保険から支払われることになります。

ただし、医療費(病院代)の補償を受けることができるのは、治癒するまでとされています。

これ以上治療を行っても効果が期待できない症状固定と判断された後は、それ以降の医療費(病院代)の補償を受けられなくなるので注意が必要です。

労災病院代を誰が払うかについて、労災病院か否かで異なります。

最終的には労災保険により負担されることになりますが、労災病院かどうかでその流れが変わってくるためです。

具体的には、労災の医療費(病院代)の支払い方法は、以下のとおりとなります。

それでは、これらについて順番に説明していきます。

労災病院(労災指定病院を含む)の場合には、原則、無償で治療を受けることができます。

労働者が一時的に医療費(病院代)を立て替える必要はありません。

労災病院で受診した後、事業主から請求書に証明をもらい、労災病院に提出することになります。

そうすると、労働基準監督署で請求書が受理され、調査の後、問題がなければ、直接、労災病院に治療費が振り込まれることになります。

労災病院や労災指定の病院以外で治療を受けた場合には、無償で治療を受けることはできませんので、医療費を払う必要があります。

この医療費ついては、いったん労働者が立て替えることになります。

医療費を支払った後、請求書に医療機関と事業主の証明をもらい、労働基準監督署に提出することになります。

労働基準監督署で調査された後、問題がなければ、立て替えた費用が労働者がに返金されることになります。

もし労災認定されなかった場合には、医療費(病院代)は自己負担することになります。

労災ではない以上、医療費(病院代)について労災保険により補償されることはないためです。

例えば、これまで医療費(病院代)を払っていなかった場合には全額請求されることになりますし、これまで医療費(病院代)を立て替えていた場合には返金してもらえません。

ただし、労災でない場合には、健康保険を使える可能性がありますので、自己負担額を3割程度に抑えることができる可能性があります。

もし既に全額を立て替えてしまっている場合には、医療機関、又は、健保組合に払い戻しの手続きを確認しましょう。

労災の医療費を自分で立て替た場合に労災保険からの返金を請求できる期間は、医療費を支払った日から2年です。

労災の申請には時効が定められているためです。時効を過ぎてしまうと、労災保険からの返金を受けることが難しくなりますので注意しましょう。

ただし、労災の申請期限を過ぎてしまっている場合でも、会社に対する損害賠償請求はできる可能性があります。

安全配慮義務違反の時効は、権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から20年とされているためです(※2020年4月1日以後に発生したもの)。

なお、労災病院で治療を受けること自体については、時効などはありません。

労災の申請期限については、以下の記事で詳しく解説しています。

労災にあった場合には、医療費以外にも慰謝料や休業損害など会社に請求できる可能性のあるお金があります。

医療費以外にも多くの損害が生じることになりますし、労災保険で補償されるのは損害のほんの一部にすぎないためです。

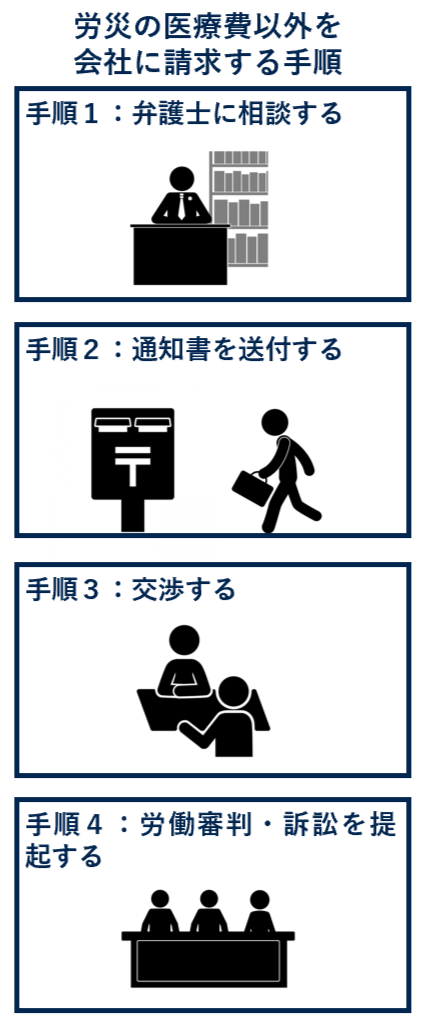

具体的には、労災の医療費(病院代)以外を会社に請求する手順としては、以下のとおりです。

それでは、これらの手順について順番に説明していきます。

労災の医療費(病院代)以外を会社に請求する手順の1つ目は、弁護士に相談することです。

会社に対して、どのような請求をすることができるか、見通しなども含めて助言してもらいましょう。

労災の損害賠償請求については、安全配慮義務違反についてどのような法的主張をしていくかなど専門的な知識が必要なので、弁護士のサポート受けながら請求するといいでしょう。

ただし、弁護士であれば誰でもいいというわけではなく、専門性が高いため、労働問題に注力していて、労災に実績のある弁護士を探すといいでしょう。

労災の医療費(病院代)以外を会社に請求する手順の2つ目は、通知書を送付することです。

あなた自身が会社に対して支払いを求める内容や理由を通知して、請求を行うことになります。

一貫した主張を行っていく必要があり、通知書は証拠として残ることになりますので、十分に方針を検討したうえで送るようにしましょう。

弁護士に依頼する場合には、弁護士に代わりに送ってもらうことができます。

労災の医療費(病院代)以外を会社に請求する手順の3つ目は、交渉することです。

通知書をお送り、会社側から回答があると争点が明らかになりますので、話し合いにより折り合いをつけることが可能かどうか協議してみましょう。

示談により解決することができれば、少ない負担と労力で良い解決をすることができる可能性があります。

労災の医療費(病院代)以外を会社に請求する手順の4つ目は、労働審判・訴訟を提起することです。

話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討することになります。

労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きです。調停が成立しない場合には、労働審判委員会が審判を下します。

審判には雇用主側も労働者側も異議を出すことができ、異議が出た場合には通常の訴訟に移行することになります。

早期に実態に即した解決をすることが期待できる手続きです。

労働審判とは何かについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

労働審判とは何かについては、以下の動画で詳しく解説しています。

訴訟は、期日の回数の制限などはとくにありません。1か月に一回程度の頻度で、裁判所の指揮に応じながら、交互に主張を繰り返していきます。解決まで1年以上を要することもあります。

労災の医療費(病院代)についてよくある疑問として、以下の3つがあります。

これらの疑問について順番に解消していきましょう。

A.労災で自己負担(立替)をした場合の返金については、労災認定された後となります。

労災認定をするためには、労働基準監督署による調査が必要になり、ときには専門化の意見を確認されることもあります。

労災認定までの期間は3か月程度と言われていますが、精神疾患については1年以上かかることもあります。

A.労災の医療費を立替できない場合には、労災病院を使うようにしましょう。

労災病院であれば、原則、無償で治療を受けることができますので、いったん医療費を立て替える必要もないためです。

A.労災の医療費を立て替えた場合には、会社に請求できる場合もあります。

会社の安全配慮義務違反が認められるのであれば、会社の債務不履行によって、労働者に医療費と言う損害が生じたことになるためです。

そのため、このような場合には、労災の補償を受けるのではなく、会社に直接損害賠償を請求することも可能です。

例えば、労災申請の時効が過ぎてしまっている場合などには、労災保険の申請はできなくても、会社に損害賠償を請求できるという場合があります。

安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求は、以下の記事で詳しく解説しています。

労災に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、労災の医療費(病院代)について、支払方法を説明したうえで、自己負担や労災認定されなかった場合を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が労災の医療費(病院代)を自分で支払わなければいけないのか悩んでいる労働者の方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。