!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/08/27

給与未払い・減額

給料が未払いのままで困っているけど、裁判にしたら本当に勝てるのか不安…と悩んでいませんか?

給料の支払いをめぐって裁判まで進めるのは勇気がいることですし、結果がどうなるか心配になりますよね。

給料未払いの裁判は、必ず勝てるわけではなく負けてしまうこともあります。

裁判は争いごとになりますので、会社側からも反論がされることがありますし、証拠がないと労働者の主張が正当であると認めてもらえないこともあるためです。

もっとも、裁判で負けた場合のリスクとしては、これまでかけた裁判費用や労力が無駄になってしまうという程度であり、負けたこと自体を理由に損害賠償を請求されるようなことは通常ありません。

もし、給料未払いの裁判で負ける可能性を減らしたい場合には、いくつかの対処法を試していくことが大切です。

実は、給料未払いの裁判については、比較的見通しを立てやすい類型の事案であり、適切に準備をすることで負けてしまう可能性を格段に減らすことができます。

この記事をとおして、給料未払いの裁判を考えている方に是非知っておいていただきたい知識やノウハウをわかりやすくお伝えできれば幸いです。

今回は、給料未払いの裁判で負けるケース5つを説明したうえで、リスクと裁判費用や期間を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、給料未払いの裁判で負けないためにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

給料未払いで裁判を起こしたとしても、必ず勝てるとは限りません。

なぜなら、裁判では「言い分が正しいことを、証拠に基づいて立証する」ことが求められるからです。

給料未払いの裁判で負けるとは、労働者の請求が裁判所に認められず、会社に給料を払わせることができない状態のことを意味します。

裁判所が「労働者に支払う義務はない」と判断した場合には、たとえ実際に働いたと思っていても、給料の請求は通らない結果となってしまいます。

例えば、給料未払いの裁判で負ける場合には、「原告の請求を棄却する」との判決が出されてしまいますので、判決に基づいて差し押さえを行うこともできません。

つまり、給料未払いの裁判で負けるとは、請求額がゼロで終わってしまうことを指します。

裁判に踏み切る前には、「どうすれば裁判所に認めてもらえるのか」をしっかり考えることが大切です。

給料未払いの裁判では、労働者側が負けるケースもあります。

裁判で負けてしまう原因の多くは、証拠の不備や法律の理解不足など、準備不足によるものです。

例えば、給料未払いの裁判で負けるケースとしては、以下の5つがあります。

これらのパターンを知っておけば、自分のケースが該当するかどうかを判断する手がかりになります。

それでは、順番に見ていきましょう。

給料未払いの裁判で最も多い敗因は、証拠が不足していることです。

なぜなら、裁判では「言った・言わない」ではなく、証拠によって事実が認定されるからです。

例えば、「出勤したのに給料が支払われていない」と主張しても、タイムカードやシフト表、メールの履歴などがなければ、裁判所としては「本当に働いていたのか」が判断できません。

また、「約束していた給料と違う金額だった」としても、その約束の内容を示す契約書やメッセージがなければ、労働者の主張は証明できない可能性があります。

つまり、証拠が足りない場合には、どれだけ正しい主張でも裁判で通ることは難しくなります。

裁判で負けないためには、「何を証明しなければならないのか」を理解し、必要な証拠をあらかじめ集めておくことが重要です。

給料未払いの裁判では、時効が成立していて負けてしまうことがあります。

なぜなら、給料の請求には「3年」という法律上の期限があるからです。

給料の支払いを求める権利は、労働基準法により、原則として3年で時効になります。

この期間を過ぎると、裁判で請求しても「時効が成立している」として、会社に支払い義務がないと判断されてしまうおそれがあります。

例えば、2022年3月に働いた分の給料が未払いだった場合、2025年4月に裁判を起こしても、すでに3年が経過しているため、会社側から「時効により支払う必要はありません」と反論される可能性があります。

このようなケースでは、どれだけ証拠がそろっていても、法律上の期限を過ぎているだけで負けてしまうことがあります。

つまり、給料の未払いに気づいたら、できるだけ早く行動を起こすことが大切です。

時間が経てば経つほど、裁判での勝率が下がってしまうため、3年以内に請求するようにしましょう。

給料未払いの裁判では、労働者に落ち度がある場合に、裁判で負けてしまうことがあります。

なぜなら、給料は「働いたこと」に対して支払われるものであり、正当な理由なく欠勤していた場合は、その分の給料をもらえないからです。

例えば、体調不良で仕事を休んだり、遅刻や早退をしたりした場合には、これらの時間は実際には働いていなかったと判断されてしまうことになります。

さらに、「出勤していたつもり」でも、業務命令に従わず職務を放棄してサボっているような場合には、「労務提供の実態がない」と判断される可能性もあります。

もし働けなかった日や時間がある場合には、自分に非がなく会社側に原因があることを説明できるように、メールやチャットなどを証拠に残しておきましょう。

給料未払いだと思っていたのに、実は社会保険料などの控除だったという理由で、裁判で請求が認められないこともあります。

なぜなら、会社は、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税などを給料から差し引いて納付する必要があるためです。

こうした控除があると、手取りの金額が思ったより少なく感じてしまい、「未払いでは?」と誤解することもあります。

例えば、月給が30万円のはずなのに、20万円しか振り込まれていなかった場合でも、社会保険料や税金として10万円ほど差し引かれていたのであれば、それは「未払い」ではなく「法定控除」によるものです。

このような場合に裁判を起こしても、会社側の正当な控除として認められ、労働者の請求は退けられてしまう可能性があります。

つまり、給料が未払いかどうかを判断するときには、控除されている金額の内訳をしっかり確認することが大切です。

とくに欠勤が多く出勤日数が少ない月などは社会保険料の控除額ほうが大きく、給料が1円も振り込まれないこともあり、未払いと勘違いしてしまいがちです。

給与明細や会社の説明をよく見たうえで、不明な点があれば早めに確認するようにしましょう。

解雇等による労働者が退職してしまった後については、それ以降は給料の請求が認められないことになります。

退職日以降はその会社の労働者ではないことになってしまうためです。

例えば、2025年8月末日付で解雇された場合には、解雇が有効であれば2025年9月分以降の給料を請求することはできなくなります。

そのため、解雇等により退職したことになってしまっている場合には、退職したとされる日以降の給料の請求はできないことになります。

ただし、解雇が不当なものである場合には、解雇日以降の給料も請求できる可能性があります。

解雇と給料については、以下の記事で詳しく解説しています。

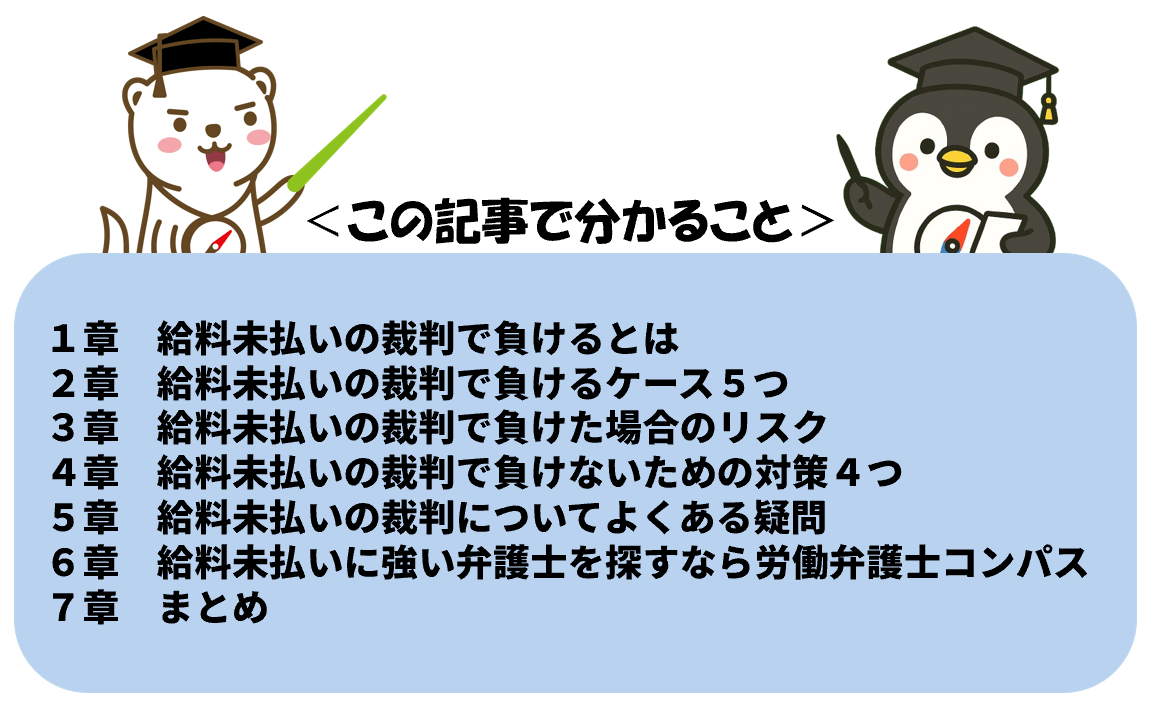

給料未払いの裁判で負けてしまった場合には、いくつかのリスクがあります。

裁判には時間や労力、費用がかかるため、結果として請求が認められなければ、それまでの負担が無駄になることもあります。

もっとも、裁判で負けたからといって損害賠償を請求されることは通常なく、過度に恐れる必要はありません。

例えば、給料未払いの裁判で負けた場合の主なリスクとしては、以下の3つです。

これらのリスクを知っておけば、冷静に判断して今後の対応を検討しやすくなります。

それでは、それぞれのリスクについて順番に見ていきましょう。

給料未払いの裁判で負けた場合、一番のリスクは支払った裁判費用が無駄になってしまうことです。

なぜなら、裁判を起こす場合には、印紙代等の実費や弁護士費用がかかります。

例えば、訴訟を提起する際に裁判所に納めた収入印紙代、書面の印刷代、裁判所に行くまでの交通費、弁護士に払った着手金などは、負けた場合でも戻ってきません。

つまり、裁判で負けてしまうと、金銭的な負担だけが残ることになります。

費用をかける前に、勝てる見込みがどの程度あるかをよく検討し、必要であれば弁護士に事前相談することが重要です。

給料未払いの裁判で負けてしまうと、それまでに費やした時間や労力が報われない結果になることがあります。

なぜなら、裁判は短期間で終わるものではなく、準備や手続き、証拠の提出などに多くの時間と精神的エネルギーが必要になるからです。

実際、裁判を起こす前には証拠をそろえたり、訴状を作成したりする必要がありますし、訴訟が始まれば期日に裁判所へ出向いたり、弁護士と打ち合わせを重ねたりすることになります。

こうした過程に数ヶ月から1年程度かかることも珍しくありません。そのうえで請求が認められなければ、「これまで頑張ったのに意味がなかった」と感じてしまう方もいます。

つまり、裁判で争うということは、金銭的な損失だけでなく、精神面や生活のゆとりにも影響を与える可能性があるということです。

だからこそ、裁判を検討する際は、勝算や得られる結果だけでなく、自分がどれだけの労力を注げるのかという点も冷静に考えることが大切です。

給料未払いの裁判で負けてしまうと、当然ながら会社に給料を支払わせることができなくなります。

なぜなら、裁判所が「会社には支払う義務がない」と判断した場合、強制的にお金を回収する手段がなくなるからです。

裁判は、請求を認める「勝訴判決」があって初めて、給料の支払いを命じることができます。

もし敗訴すれば、どれだけ支払ってほしいと願っても、それは法的に認められないことになります。

さらに、訴えの一部だけが認められた場合も、請求額全体のうち一部しか回収できないということになります。

例えば、20万円の給料未払いを主張したものの、「実際に働いていたのは5日間に限られる」と判断された場合、全額ではなく、5日分の数万円しか支払われないという結果になることがあります。

このような場合、残りの金額については請求が通らず、最終的に支払ってもらうことはできません。

つまり、裁判に負けると、どんなに生活が苦しくても給料の回収は望めなくなってしまいます。

給料を確実に取り戻すためには、証拠を整えることに加えて、訴える前に冷静に状況を整理することが重要です。

給料未払いに悩み、裁判を検討している方にとって、「どうすれば裁判で負けないか」はとても重要なポイントです。

給料の支払いを求める裁判は、証拠や主張の整理によって結果が大きく変わるため、事前の対策が欠かせません。

適切な準備をしておけば、無駄な費用や労力を避けつつ、裁判でも有利に進めることが可能になります。

給料未払いの裁判で負けないための対策としては、以下の4つがあります。

これらを実行することで、勝率を高めるだけでなく、裁判以外の解決策も見えてきます。

それでは、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

給料未払いの裁判を考える際は、まず弁護士に相談することが大切です。

なぜなら、法律の専門家に相談することで、裁判で不利になりそうな点を事前に把握でき、的確な対策がとれるからです。

弁護士は、請求内容が法的に妥当かどうか、証拠として何が必要か、どのように主張を組み立てるかといった点を丁寧に見てくれます。

また、労働審判など裁判以外の手段が適している場合にも、その選択肢を提示してくれることがあります。

法律に詳しくない状態で無理に裁判を進めるよりも、早い段階で専門家のアドバイスを受けることで、無駄な労力や費用を避けることができます。

例えば、「そもそも未払いではなく法定控除だった」「時効が成立している可能性が高い」といったリスクを、弁護士が早期に指摘してくれれば、裁判そのものを回避して他の方法を選べる可能性も出てきます。

つまり、裁判で不利な立場に立たされないためには、まず専門家の意見を聞くことが効果的です。

早めに弁護士に相談して、自分の状況や証拠の有無を一緒に整理していきましょう。

給料未払いの裁判で勝つためには、なによりも証拠をしっかり集めることが重要です。

なぜなら、裁判では「言った・言わない」ではなく、「証拠によって事実を立証できるかどうか」が判断の基準になるからです。

給料の請求に必要な証拠としては、雇用契約書・勤務シフト・タイムカード・給与明細・業務メール・チャット履歴などが挙げられます。

とくに「実際に働いたこと」と「それに対して給料が支払われていないこと」を裏づける資料は不可欠です。

また、退職時の精算書や会社とのやりとりの記録も、有効な証拠となることがあります。

例えば、「出勤したのに給料が支払われていない」という主張をする場合は、タイムカードやLINEでの指示、業務報告メールなどを一つでも多くそろえておくと、裁判所に対して説得力のある説明ができます。

逆に、何の記録も残っていない場合には、正当な主張であっても通らないおそれがあります。

つまり、裁判で自分の主張を認めてもらうには、証拠がすべての土台になります。

働いた事実や給料の計算根拠がわかるものを日ごろから記録・保存しておくことが大切です。

いきなり裁判を起こす前に、会社との交渉や労働審判を活用して見通しを立てることが有効です。

なぜなら、裁判よりも簡易な手続で早期に解決できることがあり、自分の主張がどこまで通るのかを事前に確認できるからです。

交渉では、未払いの内容や証拠をもとに、会社に支払いを促すことができます。文書でのやりとりや、内容証明郵便を使った通知も、交渉の手段として有効です。

また、労働審判は、裁判所を通じて会社と話し合いながら解決を目指す制度で、原則として3回以内の期日で結論が出るため、裁判に比べて手続が簡単で時間もかかりません。

例えば、労働審判を申し立てたところ、会社が未払いを認めて和解に応じ、裁判に進まずに解決できたというケースもあります。

このように、早い段階で問題点や証拠の強さを把握できれば、勝算のあるなしを判断しやすくなります。

つまり、裁判に進む前にできる対応をとっておけば、結果を見極めたり、負担を軽くしたりすることができます。

まずは交渉や労働審判など、柔軟な方法で状況を整理しておくことが大切です。

裁判で主張を通すためには、訴状や準備書面を論理的かつ具体的に作成することが大切です。

なぜなら、裁判所は提出された書面をもとに、事実関係や請求の妥当性を判断するからです。

訴状とは、裁判の出発点となる書類であり、請求する金額・理由・証拠などを整理して記載します。

また、準備書面は裁判の中で自分の主張や反論を補足するための文書であり、相手方の言い分にどう反論するかをわかりやすく説明する必要があります。

これらの書面がわかりにくかったり、不足があったりすると、裁判官に自分の主張が正しいと理解してもらえないおそれがあります。

例えば、「未払いがあるのに支払われていない」とだけ書いても、いつ・いくら・どのような勤務に対しての給料かが明確でなければ、請求が認められにくくなります。

逆に、「2023年5月1日から10日まで、午前9時から午後6時まで勤務したが、〇〇円の支払いがない」など、具体的に記載されていれば、裁判所にも伝わりやすくなります。

つまり、裁判では主張と証拠をしっかりと書面で整理し、相手方や裁判官に伝える工夫が欠かせません。

不安がある場合は、弁護士に依頼して訴訟手続を代理してもらうことを検討しましょう。

給料未払いの裁判を検討していても、費用や期間、勝ったあとの流れなどがよくわからず、不安を感じてしまう方も多いでしょう。

特に、裁判には慣れていない労働者の方にとっては、手続やお金のことが見えにくく、行動に移せずに悩んでしまいがちです。

しかし、よくある疑問点を事前に整理しておけば、冷静に準備を進めることができ、余計な不安を減らすことができます。

給料未払いの裁判について、よくある疑問としては以下の3つがあります。

これらのポイントを押さえておけば、実際に裁判を起こすかどうかの判断材料になります。

それでは順番に見ていきましょう。

A:給料未払いの裁判を起こすには、実費と弁護士費用を合わせて3万5000円~150万円程度がかかる可能性があります。

なぜなら、裁判には裁判所に支払う費用や、必要書類の作成・送付・移動などにかかる費用が発生し、弁護士を依頼すればその費用も必要になるためです。

実費としては、印紙代や郵送費などでおおよそ3万5000円~8万円程度かかります。たとえば、訴状提出時の収入印紙が2万~5万円、郵便切手代が6000円前後、そのほか印刷費・交通費・郵送費などが必要です。

また、弁護士に依頼する場合は、着手金0~30万円、報酬金として回収額の15~30%程度が目安となり、合計で40万~150万円前後になることもあります。

つまり、費用は請求額や依頼内容によって幅がありますが、見積もりを事前に確認し、必要な準備をしておくことが大切です。

法テラスや無料相談を活用することで、費用負担を軽減できるケースもあります。

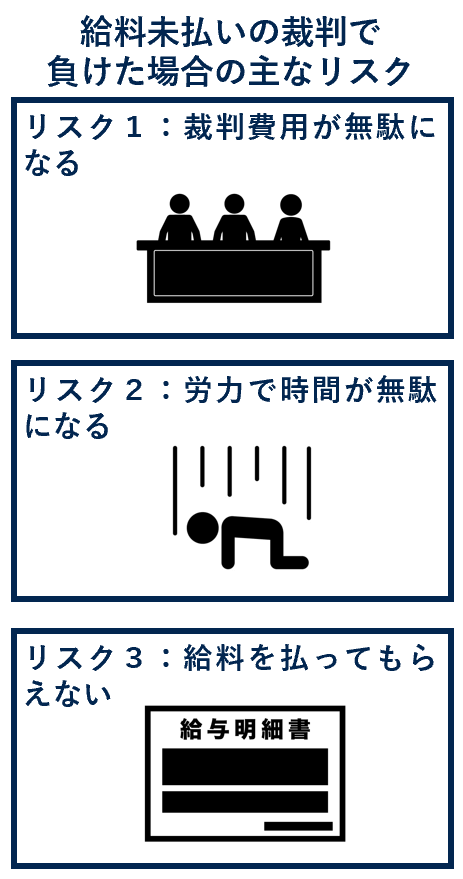

A:給料未払いの裁判は、訴えを起こしてから判決が出るまでおよそ8か月~1年6か月程度かかるのが一般的です。

なぜなら、裁判では複数回の期日を重ねながら、主張や証拠を整理し、必要があれば証人尋問も行うためです。

まず、裁判所に訴状を提出してから1~2か月で第1回の期日が指定されます。

その後、当事者間で主張や証拠のやりとりを行い、これが通常6か月から1年ほど続きます。

主張が出そろったあとには、証人尋問が行われ、これが終わると1か月~3か月ほどで判決が出されるのが一般的な流れです。

つまり、給料未払いの裁判は想像以上に長期化することがあります。

時間的な負担も考慮して、事前に見通しを立てることが大切です。

A:給料未払いの裁判で勝訴した場合、会社に対して給料の支払いを命じる判決が出されます。

しかし、判決が出たからといって、すぐにお金が支払われるとは限りません。

会社が任意に支払ってくれれば問題ありませんが、支払いに応じない場合には、強制執行という手続をとる必要があります。

例えば、会社の銀行口座を差し押さえて回収するなどの方法です。ただし、会社がすでに資金難である場合などは、差し押さえによっても十分な金額を回収できないこともあります。

つまり、勝訴したとしても「実際にお金を回収できるかどうか」は別問題です。

判決を有効に活かすためにも、会社の資力や支払能力も見極めておくことが大切です。

給料未払いに強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、給料未払いの裁判で負けるケース5つを説明したうえで、リスクと裁判費用や期間を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が給料未払いの裁判をしても負けるのではないかと悩んでいる労働者の方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。