!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/12/28

労働一般

会社に診断書を出せと言われて悩んでいませんか?

診断書を取得するには費用も労力もかかりますし、あなたの健康に関する情報が会社に知られることになりますので、不満に感じている方もいますよね。

会社に診断書出せと言われた場合でも、直ちに違法となるわけではありません。

会社が労働者に対して診断書出せと言うことには、いくつかの理由があります。

法律や就業規則上の義務がなければ提出を拒否することもできますが、拒否することが労働者にとってリスクとなることもあります。

もし、会社から診断書を提出するように言われたら、不利にならないよう慎重に対応を検討するようにしましょう。

実は、会社は労働者の負担や懸念を理解せずに、安易に診断書を提出するよう求めてくることが少なくありません。

この記事をとおして、会社から診断書出せと言われた際に是非知っておいていただきたいことを誰でも分かりやすいように説明できれば幸いです。

今回は、会社に診断書出せと言われた場合について、拒否できるかを説明したうえで、仮病や費用と4つの対処法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、会社に診断書出せと言われた場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

会社に診断書を出せと言われた場合にどうすればいいのかについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

会社に診断書出してくださいと言われたからといって、それだけで直ちに違法になるわけではありません。

診断書の提出を求めること自体は、一定の合理的な理由がある場合には認められています。

会社は、労働者の健康状態を確認したり、安全に働けるかどうかを判断したりするために診断書を求めることがあります。

また、欠勤や休職、配慮の必要性を判断する材料として、診断書の提出を求めることもあります。

例えば、体調不良を理由に欠勤が続いている場合や、勤務に支障があると見られる言動があった場合には、会社が労働者の状況を正確に把握しようとすることは、不自然なことではありません。

つまり、診断書の提出要求がただちに違法になるわけではなく、その目的や必要性、会社の態様によって評価が分かれるのです。

今後の対応を考えるうえで、まずは会社側の目的や事情を冷静に整理しておくことが大切です。

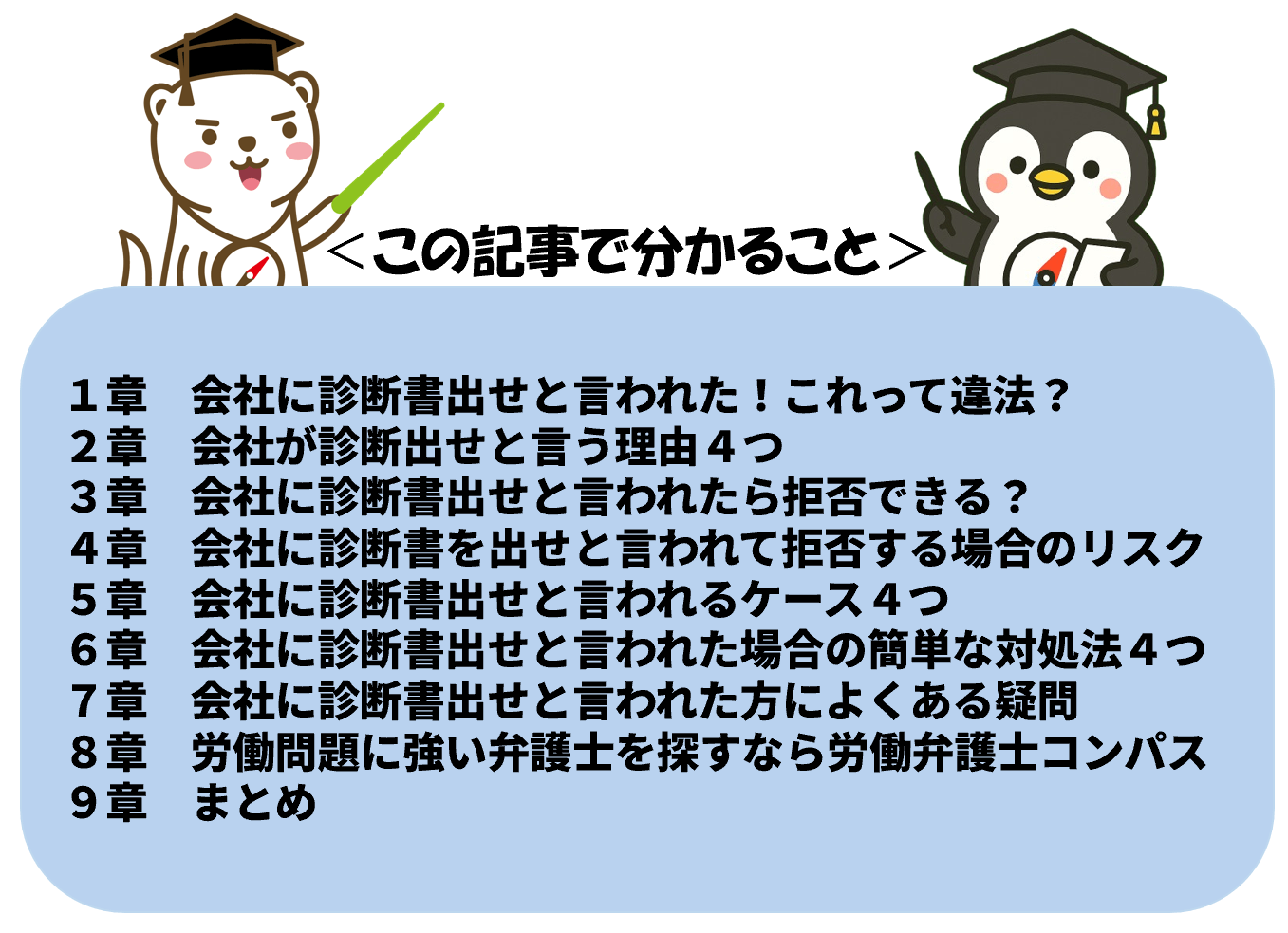

会社が診断書を求めるときには、何らかの目的や背景があります。

これを理解しておくと、無用な対立や誤解を避けることができます。

例えば、会社が診断書出せと言う理由としては、以下の4つがあります。

それでは、会社が診断書出せと言う理由について順番に見ていきましょう。

会社には、従業員が安全かつ健康に働けるように配慮する「安全配慮義務」があります。

そのため、従業員の体調に不安があるときには、診断書の提出を求めることがあります。

これは、従業員本人の健康を守るだけでなく、周囲の従業員や職場全体の安全を守るためでもあります。

例えば、持病や精神的な不調により、事故やトラブルにつながるおそれがある場合には、会社としても職場環境の安全を保つために診断書が必要になることがあります。

このように、会社の安全配慮義務を果たすための判断材料として、診断書を求められることがあるのです。

従業員が病気などを理由に欠勤を続けていると、会社としてはその正当性を確認する必要があります。

診断書を提出してもらうことで、正当な理由に基づく欠勤かどうかを判断できます。

これは、会社として不当な欠勤を防ぐ意味もあり、就業規則に則って処理を行うための基本的な手続きといえます。

例えば、体調不良が長引いているにもかかわらず医療機関を受診していない場合には、会社としても事実確認をしたいと考えることがあります。

そのため、労働者が欠勤した場合に診断書の提出を求めるのは、必ずしも不自然なことではありません。

労働者の健康状態が業務に著しく支障をきたすような場合、会社は休職を命じることがあります。

このとき、医学的な根拠をもとに判断するために、診断書の提出を求められることがあります。

会社が一方的に判断するのではなく、専門的な意見をもとに公平に対応するためには、診断書が重要な役割を果たします。

例えば、「しばらくの間は就労困難」という記載がある診断書があれば、それをもとに適切な休職措置を講じることができます。

このように、適切な休職判断を下すために、診断書を求めるのは合理的な対応といえる場合があります。

長期間の休職や病気が続く場合には、雇用継続できるかどうか判断するために診断書を求めることがあります。

解雇事由として心身の状態が業務に耐えられないときなどと規定されていることがあります。

また、既に休職している方であれば、復職して業務をすることができるように治癒しているかどうかを確認する必要があります。

このように、雇用継続の可否を判断する上でも、診断書は重要な資料のひとつとなることがあります。

診断書の提出を会社から求められた場合でも、必ずしも従わなければならないわけではありません。

法律や就業規則に明確な根拠がなければ、提出を拒否することも可能です。

労働安全衛生法では、健康診断を受けた際に、会社が指定していない医師にかかった場合は、その結果を証明する書面(診断書)を提出する必要があります。

また、就業規則に「〇日以上の欠勤では診断書を提出すること」といった合理的な定めがある場合には、その規定が労働契約に組み込まれ、従業員に義務が生じることもあります。

ただし、「健康状態に疑義がある場合は提出を求める」といった広すぎる条文は、内容によって無効となることもあります。

このように、法律や就業規則において診断書の提出が義務付けられていないような場合であれば、診断書の提出を拒否できることもあります。

ただし、診断書の提出義務がない場合でも、診断書を拒否することにより不利益を受けないよう慎重に対応することが大切です。

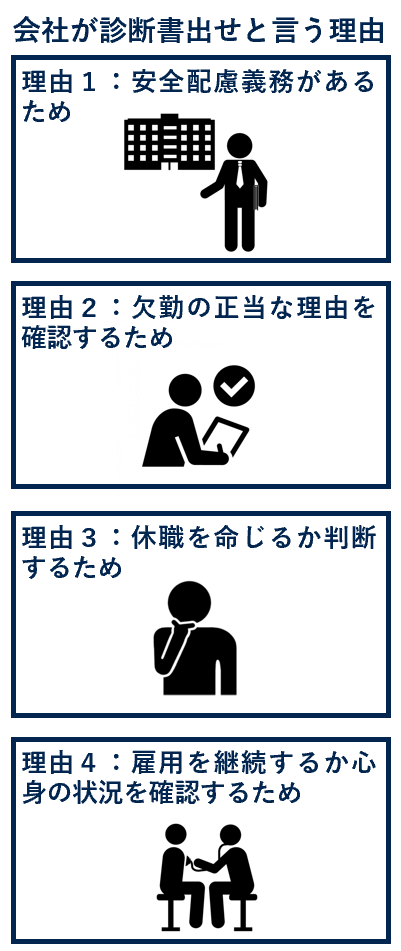

診断書の提出を拒否することは、法律上可能な場合もありますが、何も問題が起きないとは限りません。

拒否する際の対応によっては、労働者にとって不利な結果を招くおそれがあります。

会社が診断書を求める背景には、安全配慮義務や労務管理上の必要性があることが多いため、これを無視するとトラブルにつながる可能性もあります。

例えば、会社に診断書を出せと言われて拒否する場合のリスクとしては、以下の3つがあります。

それでは、順番に確認していきましょう。

会社から診断書を求められた際に、これを拒否すると、会社との間でトラブルに発展することがあります。

とくに、会社側が必要な説明や配慮を求めている場合は、拒否が誤解や対立の原因になりやすくなります。

会社は「協力的でない」「正当な理由がない」と判断し、注意指導を強めたり、懲戒処分を検討したりする場合もあります。

事前の説明や対話が不十分なまま拒否してしまうと、法的紛争に発展するおそれもあります。

例えば、「診断書がないから無断欠勤と見なす」と言われて解雇の理由とされるなど、本人にとって不本意な結果になるケースもあります。

診断書の提出が制度上は義務でなかったとしても、やりとりの経緯や態度によっては、労働者側が不誠実と見なされてしまうこともあります。

とくに、体調不良を理由に欠勤や休職を求めている場合、診断書を出さないまま主張だけを繰り返すと、会社から「正当な理由があるのか疑わしい」と受け取られるおそれがあります。

例えば、「体調が悪いから休みたい」とだけ伝えて、何の証明もせず長期にわたって連絡を控えた場合などは、復職や休職延長を認めない理由にされることもあります。

そのため、義務の有無だけに注目するのではなく、会社との信頼関係や周囲への影響も考慮して行動することが大切です。

診断書の提出を一方的に拒否することで、会社との信頼関係が損なわれる可能性もあります。

職場では、日々のやりとりの中で築かれる信頼がとても重要です。

会社が従業員の体調を心配して診断書を求めたにもかかわらず、理由も伝えずに拒否してしまうと、「協調性がない」「隠し事があるのでは」といった疑念を持たれるかもしれません。

例えば、「診断書を出せない理由があるのでは」と誤解されることで、復職後に不当な扱いを受けるといった悪影響が生じることもあります。

診断書の提出をためらう場合でも、まずは会社に事情を説明したうえで、代替手段や他の方法で健康状態を伝えるなど、誠実な対応を心がけましょう。

診断書の提出を求められる場面は、労働者の体調や勤務状況に応じてさまざまです。

会社が診断書を求めるケースには一定の傾向がありますので、あらかじめ理解しておくと冷静に対応しやすくなります。

例えば、会社に診断書の提出を求められる場面としては、以下の4つが挙げられます。

それでは、これらのケースについて順番に見ていきましょう。

体調不良で仕事を休む場合、特に数日以上の欠勤が続くようなときは、会社から診断書の提出を求められることがあります。

これは、欠勤理由の正当性を確認するためです。

会社としても、体調不良を理由とした欠勤が本当かどうかを客観的に把握するために、診断書が必要だと考えるのは自然なことです。

例えば、風邪やインフルエンザなどで3日以上休んだ場合、会社の就業規則で「〇日以上の欠勤には診断書を提出すること」と定められていれば、診断書の提出が求められます。

このようなケースでは、あらかじめルールを確認し、会社と円滑にやりとりすることが大切です。

持病や精神的な症状などで、会社に業務上の配慮をお願いしたい場合にも、診断書の提出を求められることがあります。

これは、どのような配慮が必要かを医学的な見地から判断するためです。

診断書に「〇〇の作業を控えるべき」「残業は避ける必要がある」といった記載があれば、会社としても無理のない業務を検討することができます。

例えば、「うつ症状があるため、業務量の軽減を希望する」と労働者が申し出た場合、会社はそれを裏付ける診断書を求めることが一般的です。

このように、合理的な配慮を得るためには、診断書の提出が重要な手続きとなることがあります。

病気などを理由に休職を希望する際、会社が診断書の提出を求めることは珍しくありません。

これは、休職が就業規則に基づく制度であり、一定の要件を満たす必要があるからです。

休職の可否を判断するには、専門医による診断が客観的な根拠となります。診断書がないと、会社は制度を適用するかどうかを判断できません。

例えば、「しばらく療養が必要」と医師に言われた場合、その旨を記載した診断書を会社に提出することで、休職の申し出が正式に受理されやすくなります。

このように、休職制度を適切に利用するには、診断書が欠かせないことがあります。

長期間の休職から復職する場合にも、会社から診断書の提出を求められることがあります。

これは、職場に戻っても安全かつ適切に業務を遂行できる状態かを確認するためです。

会社には安全配慮義務がありますので、健康が十分に回復していないまま復職させることは、本人にも会社にもリスクとなります。

例えば、精神的な病気で休職していた方が復職を希望する場合には、「復職可能」と明記された診断書が求められることが多いです。

このように、復職の可否を適切に判断するためにも、診断書は重要な役割を果たします。

会社に診断書出せと言われたら、不利にならないよう冷静に対処していきましょう。

具体的には、会社に診断書出せと言われた場合の簡単な対処法としては、以下の4つがあります。

それでは、順番に見ていきましょう。

診断書の提出を求められた場合、義務があるか微妙なケースでも、提出することでトラブルを避けられることが多いです。

とくに、欠勤や休職、復職などの正当性を示す必要があるときは、提出するのが無難です。

会社も業務の調整や労務管理を行う上で、診断書があるとスムーズに対応しやすくなります。

例えば、「療養のため〇週間の休養が必要」と記載された診断書があれば、休職手続きや労災申請が円滑に進むことがあります。

不当要求でない限り、診断書を提出することが穏当な解決方法となります。

診断書の提出が不当ではないかと感じたら、その要請に法的・規定上の根拠があるかを確認しましょう。

根拠がなければ診断書の提出義務がないこともあるためです。

もし、診断書の提出したくない場合には、労働者としても提出の義務を確認したうえで、拒否するべきです。

そのため、無理な要求に対しては、まずはきちんと根拠を確かめるようにしましょう。

診断書の提出を繰り返し求められるものの、人格権の侵害となるような場合には、提出を拒否したうえで要求の中止を求めることができます。

労働者の心身の健康状態については、非常にセンシティブな事項であり、診断書の提出を求めることも態様次第では違法となることもあり得ます。

例えば、診断書の提出を求める具体的な理由がないにもかかわらず、「お前は病気だと思う」などと述べて、執拗に病院で受診して診断書を提出するよう求めるような場合です。

このように会社に診断書出せと言われた場合において、それが違法となるような場合には、提出用教をやめるよう警告する方法もあるのです。

会社とのやりとりに不安がある場合や、不当な要求をされていると感じた場合は、早めに労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

法律の専門家に相談することで、自分の立場や対応の仕方がはっきりしますし、必要であれば会社との交渉も代わりに行ってくれることもあります。

例えば、「診断書を出さなければ復職させない」と言われた場合でも、弁護士に相談すれば、会社側の対応が正当かどうかを見極める手助けが得られます。

一人で抱え込まず、早めに専門家の力を借りることで、安心して対応できます。

会社に診断書出せと言われた方によくある疑問としては、以下の8つがあります。

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

A.基本的に、診断書の費用は労働者本人が負担することになります。

会社の要請であっても、法的には費用の負担について明確な規定はないため、通常は自己負担とされています。

診断書は医療機関によって料金が異なりますが、一般的には2,000円~5,000円程度が目安です。

ただし、会社側が費用を負担することに同意する場合には、会社に負担してもらうこともできます。

負担が難しい場合は、事前に会社へ相談し、費用を補助してもらえないか確認するのも一つの方法です。

A.仮病で休んでいた場合に診断書の提出を求められたら、誠実に対応しないとトラブルにつながる可能性があります。

なぜなら、診断書は欠勤の正当性を証明する重要な資料であり、これが提出できない場合には「無断欠勤」と判断され、懲戒処分の対象になることもあるからです。

そのため、仮病を使って会社を休むことはやめましょう。

もし、仮病を使ってしまった場合には、うそを重ねるのではなく、早めに謝罪や事情説明を行い、誠実な対応を心がけましょう。

A.原則として、有給休暇の取得に診断書は必要ありません。

有給休暇は労働者に認められた権利であり、理由を問わず取得することができます。

病気を理由にしたとしても、会社に証明書類を提出する義務は基本的にありません。

例えば、「風邪のために有給を使いたい」と連絡した場合でも、会社が診断書の提出を強制することはできません。

ただし、同じ理由で何日も休む場合や、繰り返し申請を断られているような場合には、診断書を出すことで円滑に取得できることもあります。

基本的には診断書不要ですが、状況によっては提出を検討するのも一つの方法です。

A.退職する際に診断書を提出する義務は基本的にありません。

期間の定めのない雇用契約では、退職は労働者の自由な意思によって行うことができます。

そのため、退職の理由が病気であっても、診断書を出す必要はないのです。

A.診断書の提出を求める根拠及び合理的な理由がない場合には、診断書を提出しないことにより出勤できないのは会社側の責めに帰すべき事由とされる可能性があります。

このような場合には、出勤していない期間の賃金についても支払うよう会社に請求できることになります。

A.バイトやパートでも、場合によっては診断書の提出を求められることがあります。

雇用形態にかかわらず、会社は全ての労働者に対して安全配慮義務や労務管理責任を負っているため、体調不良や長期欠勤の際には診断書を求めることがあります。

例えば、パートの方が1週間以上欠勤し、「休職扱いにしてほしい」と申し出たとき、就業規則に基づいて診断書の提出を求められるケースがあります。

ただし、短期の欠勤や軽い風邪程度であれば、診断書がなくても対応されることがほとんどです。

勤務形態に関係なく、会社の規定や状況に応じて柔軟に判断しましょう。

A.診断書の取得や提出が間に合わない場合は、まず会社に事情を説明しましょう。

医療機関の予約が取れない、郵送が遅れているなど、やむを得ない理由があるときには、会社も状況を理解して対応してくれるでしょう。

例えば、「病院の診断書は3日後に発行される予定です」と事前に連絡しておけば、無断欠勤や不誠実と判断されることを防げます。

会社との信頼関係を保つためにも、遅れる理由や予定日をきちんと伝えることが大切です。

A.会社に提出する診断書には、体調や勤務に関する情報が簡潔に書かれていれば十分です。

「就労の可否」や「休養の必要性」「勤務上の配慮内容」が明確に示されていることが重要です。

例えば、「〇月〇日まで自宅療養が必要」「軽作業のみ可」「一定期間の通院加療が必要」といった記載があると、会社は勤務調整や判断をしやすくなります。

労働問題に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、会社に診断書出せと言われた場合について、拒否できるかを説明したうえで、仮病や費用と4つの対処法を解説しました。

この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・会社に診断書出してくださいと言われたからといって、それだけで直ちに違法になるわけではありません。

・会社が診断書出せと言う理由としては、以下の4つがあります。

理由1:安全配慮義務があるため

理由2:欠勤の正当な理由を確認するため

理由3:休職を命じるか判断するため

理由4:雇用を継続するか心身の状況を確認するため

・診断書の提出を会社から求められた場合でも、法律や就業規則に明確な根拠がなければ、提出を拒否することも可能です。

・会社に診断書を出せと言われて拒否する場合のリスクとしては、以下の3つがあります。

リスク1:紛争となるリスク

リスク2:経緯や状況次第で不利になるリスク

リスク3:信頼関係が悪化するリスク

・会社に診断書の提出を求められる場面としては、以下の4つが挙げられます。

ケース1:病気により欠勤する場合

ケース2:配慮を求める場合

ケース3:休職を申請する場合

ケース4:休職明けに復職を求める場合

・会社に診断書出せと言われた場合の簡単な対処法としては、以下の4つがあります。

対処法1:診断書を提出する

対処法2:法律や就業規則の根拠を確認する

対処法3:提出要求をやめるよう警告する

対処法4:弁護士に相談する

この記事が会社に診断書を出せと言われて悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。