!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/09/26

退職代行

ストレスによる体調不良で会社を退職したいと悩んでいませんか?

職場でのストレスが負担になってしまい、出勤するのが辛いと感じている方も多いですよね。

職場のストレスによる体調不良で辞める場合、退職届には「職場における心理的負荷により退職する」と記載するといいでしょう。

ストレスによる体調不良には、ハラスメントや業務過多などいくつかの理由が想定されます。

転職の際には、履歴書に退職理由まで記載する必要はなく、面接ではなるべくポジティブに退職理由を説明するようにしましょう。

ストレスによる体調不良で円満に退職する際には、いくつかコツがありますので是非実践してみてください。

会社から引き止められてしまう場合でも、適切に手続きを進めていくこと退職できることが多いので、焦る必要はありません。不安な弁護士に退職を代行してもらうこともおすすめです。

ただし、ストレスによる体調不良で退職する際には押さえておいていただきたい注意点がいくつかあります。

実は、昨今、精神疾患等の体調不良による退職トラブルが非常に多くなっています。ストレスによる体調不良で退職したいと考えている方はあなただけではないのです。

この記事をとおして、ストレスによる体調不良で退職する前に是非知っておいていただきたいことを誰でも分かりやすいように簡単に説明できれば幸いです。

今回は、ストレスによる体調不良で辞める際の退職理由3つを説明したうえで、円満退職のコツを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、ストレスによる体調不良が理由で会社を退職したいと感じた場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

おすすめの退職代行サービス

| サイト名 | おすすめ度 | 料金 | リンク |

|---|---|---|---|

退職代行ガーディアン

|

★★★★★ | 19,800円 | 公式サイト |

退職代行Jobs

|

★★★★☆ | 27,000円 | 公式サイト |

退職代行ヒトヤスミ

|

★★★☆☆ | 16,500円 | 公式サイト |

おすすめの転職支援サービス

| サイト名 | おすすめ度 | リンク |

|---|---|---|

Samurai Job

|

★★★★★ | グローバル・外資系・ハイクラスの転職支援サービス【Samurai Job】無料会員登録 |

ASSIGN AGENT

|

★★★★☆ | 【通常LP】アサイン|20代ハイエンド層の転職エージェント |

|

ウズウズ

|

★★★☆☆ | 内定まで徹底無料サポート 入社3ヶ月後の定着率は驚異の96% 【UZUZ第二新卒】

|

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

ストレスによる体調不良で会社を辞めるときは、退職届に「職場における心理的負荷により退職する」と記載するのが望ましいです。

このように記載しておくと、体調不良の原因が職場にあることをやわらかく伝えることができ、会社との関係を大きく悪化させずに退職を申し出ることができます。

とくに、ハラスメントや長時間労働など、職場環境に問題があって体調を崩した場合には、自己都合退職ではなく「会社都合退職」として扱われる可能性もあります。

会社都合になると、失業保険の給付が早く始まるなど、労働者にとって有利な点がありますので、退職理由の記載には注意を払うことが大切です。

例えば、退職届には次のように記載するとよいでしょう。

「私は、職場における心理的負荷により、令和●年●月●日をもって、貴社を退職させていただきます。」

ストレスによる体調不良で辞める際の退職届のテンプレート

このように記載しておけば、後日、会社都合退職の扱いを求める際にも、一定の根拠を示すことができます。

ストレスによる退職は慎重な手続きが必要ですが、内容を工夫することで円満に、かつ権利を守った形で辞めることが可能です。

ストレスによる体調不良で退職する際には、「どのような理由で体調を崩したのか」を整理しておくことが大切です。

原因をはっきりさせておけば、退職手続きを円滑に進めやすくなるだけでなく、転職活動の際にも一貫した説明ができ、相手に信頼感を与えやすくなります。

例えば、ストレスによる体調不良で辞める際の退職理由を3つ挙げると以下のとおりです。

それでは、順番に見ていきましょう。

職場でのハラスメントが続くと、強いストレスによって体調を崩してしまうことがあります。

上司や同僚からの暴言や無視などが積み重なると、出勤するのが怖くなったり、仕事中にめまいや頭痛が出たり、することもあります。

こうした状態が続けば、働き続けること自体が難しくなってしまいます。

会社に相談しても状況が変わらない場合には、退職を選ぶ方も少なくありません。

例えば、「上司の叱責が毎日続き、朝になると吐き気や動悸が出てくるようになった」といったケースがあります。

ストレスによる体調不良が進行する前に、職場の状況を見直し、必要に応じて退職を検討することも大切です。

ハラスメントでの退職については、以下の記事で詳しく解説しています。

仕事の量が多すぎて心身に限界がきてしまうと、体調を崩して退職を考えることもあります。

長時間労働が続いたり、休日出勤が重なったりすると、十分な休息が取れず、慢性的な疲労や不眠、胃痛などを引き起こす原因になります。

とくに、仕事を断れない雰囲気や、人手不足による無理なシフトが続く職場では、自分の力では状況を変えることが難しい場合もあります。

そのような環境では、無理を続けるよりも、体調を優先して退職を検討することが必要です。

例えば、「毎日残業が続き、家に帰っても疲れて眠れず、朝になると体が重くて動けなくなった」といったケースがあります。

業務過多による体調不良を放置してしまうと、回復までに長い時間がかかることもあるため、早めに自分の限界に気づくことが大切です。

職場に直接の原因がなくても、プライベートの事情から体調を崩して退職を選ぶことがあります。

家族の介護や人間関係の悩み、私生活のストレスなどが重なり、心身に不調が出ることも珍しくありません。

仕事と私生活のバランスが崩れてしまうと、集中力が続かなかったり、体調を崩して欠勤が増えたりして、勤務を継続するのが難しくなります。

このような場合でも、無理に働き続けるよりも、一度立ち止まって体調を整えることが大切です。

例えば、「家庭内のトラブルが原因で不眠が続き、職場でもめまいやふらつきが出るようになった」といったケースもあります。

体調を守るためには、仕事だけでなく私生活の状況にも目を向け、自分にとって最善の選択をすることが重要です。

ストレスによる体調不良で退職した場合でも、転職活動は可能ですし、前向きに進めていくことができます。

嘘をつくことはできませんが、伝え方を工夫することで、印象を悪くせずに説明することができます。

例えば、ストレスによる体調不良が退職理由の場合の転職のポイントとしては、以下の2つがあります。

それでは、順番に見ていきましょう。

履歴書には退職理由を詳しく書く必要はありません。

とくに、職場のストレスによる体調不良で退職した場合には、「一身上の都合」と記載してしまうと、離職理由と矛盾してしまう可能性もあります。

こうしたときは、職歴欄に「退職」とだけ記載しておくのが無難でしょう。

理由については、履歴書ではなく面接で説明するのが一般的ですし、細かく書きすぎると誤解を招くこともあります。

例えば、次のように書くとシンプルで無難です。

職歴記載例

このようにしておけば、退職の事実だけを簡潔に伝えることができ、面接時に改めて背景を丁寧に説明する余地を残すことができます。

面接で退職理由を聞かれた際には、できるだけ前向きな言い回しで説明することが大切です。

職場のストレスが原因で辞めた場合でも、「精神的につらくて辞めました」などと直接的に伝えるのは避けた方が無難です。

不調を強調するのではなく、「働き方を見直したかった」「環境を変える必要を感じた」などの表現に言い換えることで、前向きな印象を与えることができます。

例えば、次のように説明することが考えられます。

面接での退職理由の説明例

このように伝えることで、退職の背景に触れながらも、今後の意欲を伝えることができます。

面接では過去の事情を深く語るより、これからどう働きたいかを丁寧に説明する姿勢が大切です。

ストレスによる体調不良で退職する場合でも、できるだけ円満に手続きを進めることは大切です。

冷静に準備を整え、退職の伝え方や対応を工夫すれば、トラブルを避けて退職できる可能性が高まります。

無用な対立を避けることは、心の負担を減らすだけでなく、退職後の職歴にも悪影響を残さないために重要です。

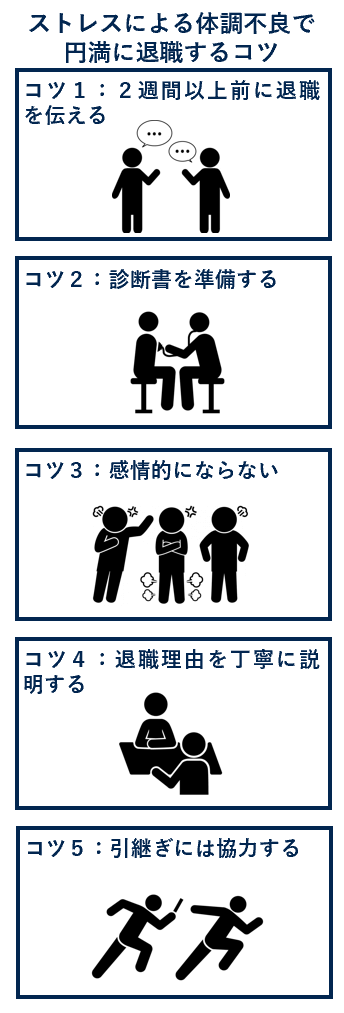

例えば、ストレスによる体調不良で円満に退職するコツ、以下の5つが挙げられます。

それでは、順番に見ていきましょう。

退職の意思は、できるだけ早めに伝えることが円満な退職につながります。

民法上は2週間前の申し出で退職できますが、突然の申し出は職場に混乱を生むおそれがあります。

とくに人手不足の職場では、引き継ぎや人員調整に時間がかかるため、早めに相談することでお互いに余裕を持って対応することができます。

例えば、「体調を理由に〇月末での退職を考えている」といった形で、2週間以上前に伝えるようにしましょう。

伝えるタイミングに余裕を持たせることで、感情的な対立を避け、冷静に退職手続きを進めることができます。

ストレスによる体調不良を理由に退職する場合には、医師の診断書を準備しておくとスムーズに話が進みます。

口頭だけで体調不良を説明すると、会社に真剣に受け取ってもらえないことがあるためです。

診断書があれば、退職の理由に客観的な裏付けが加わり、引き止められたり、手続きが長引いたりするのを防ぐ効果があります。

例えば、「〇〇の症状により就労の継続が困難」といった内容の診断書があると、会社も事情を理解しやすくなります。

自分の体調を守りつつ退職を進めるためにも、無理をせず、必要に応じて医師に相談することが大切です。

退職を伝えるときは、できるだけ感情的にならず、落ち着いた対応を心がけることが大切です。

怒りや不満をぶつけてしまうと、話がこじれて円満な退職が難しくなってしまいます。

退職はあくまで自分の健康と今後の生活のためと割り切り、事実を冷静に伝えるようにしましょう。

例えば、「体調のことを考え、退職を決断いたしました」と静かに伝えるだけでも、印象は大きく変わります。

対立を避けることで、気持ちの整理がしやすくなり、次のステップにも進みやすくなります。

退職理由を聞かれたときには、なるべく簡潔で丁寧な説明を心がけましょう。

詳細を話しすぎたり、会社の批判につながるような発言をしたりすると、余計なトラブルを招くおそれがあります。

「現在の体調や環境を考えたうえで、退職を選択することにしました」など、必要な範囲で伝えるようにしましょう。

例えば、「業務とのバランスを見直す中で、退職が最善と判断しました」といった言い方が考えられます。

無理に隠す必要はありませんが、落ち着いた説明を意識することで、会社側の理解を得やすくなります。

退職時には、できる範囲で引継ぎに協力することも円満な退職には欠かせません。

何の説明もなく辞めてしまうと、周囲の負担が増え、関係が悪くなる原因にもなりかねません。

最悪の場合、損害賠償を請求されるなどのトラブルに発展することもあります。

完璧である必要はありませんが、資料をまとめたり、業務の流れを簡単に伝えたりするだけでも職場への配慮になります。

例えば、「自分が担当していた業務内容をメモにまとめて渡す」といった対応が考えられます。

体調に無理のない範囲で協力し、最後まで丁寧に対応する姿勢が、良い印象を残すことにつながります。

ストレスによる体調不良を理由に退職を申し出ても、会社が引き止めてきたり、話を進めてもらえなかったりすることがあります。

しかし、退職は労働者の自由な意思で決めることができるため、会社の許可がなければ辞められないということはありません。

焦ってあきらめたり、無理に働き続けたりすると、心身の状態がさらに悪化してしまうおそれがあります。

例えば、ストレスによる体調不良で退職させてもらえない場合の対処法としては、次の2つがあります。

それでは、順番に見ていきましょう。

会社が退職の申し出を受け入れてくれない場合でも、内容証明郵便を使って退職の意思を正式に伝えることができます。

これは、「いつ・誰に・どのような内容で退職を申し出たか」を証拠として残す手段です。

電話や口頭だけでは、退職の申し出を無視されたり、「聞いていない」と言われてしまうリスクがあります。

内容証明郵便を利用すれば、法律上も有効な意思表示となり、会社が受け入れなくても2週間後には退職が成立します。

例えば、退職届を「〇月〇日付で退職します」と明記したうえで、会社の代表者宛に郵送することで、記録として残すことができます。

無理に話し合いを続ける必要はありません。退職の自由を守るためにも、書面で冷静に対応することも大切です。

会社が強く引き止めてきたり、退職を認めなかったりする場合には、弁護士に退職代行を依頼するという方法もあります。

弁護士があなたの代理人として会社と連絡を取り、直接やり取りせずに退職手続きを進めてくれるため、精神的な負担を大きく減らすことができます。

とくに、ハラスメントを受けていたり、会社と関わること自体がつらいと感じていたりする場合には、無理に自分だけで対応しようとせず、専門家の力を借りることが大切です。

例えば、「退職の連絡はすべて弁護士を通してください」と伝えてもらうことで、会社との接触を避けながら退職を完了させることができます。

安心して辞めるための選択肢として、弁護士による退職代行は心強い手段のひとつです。

ストレスによる体調不良で退職する場合には、あとから後悔しないよう、いくつかの注意点を知っておくことが大切です。

体調の回復を優先しながらも、退職の理由やタイミング、書類の記載内容などに気をつけることで、トラブルを防ぎやすくなります。

退職後の生活を安定させるためにも、制度の利用や伝え方などをしっかり整理しておくことが重要です。

例えば、ストレスによる体調不良が退職理由の場合の注意点としては、以下の4つが挙げられます。

それでは、順番に見ていきましょう。

ストレスによる体調不良が退職理由である場合には、退職届や離職票の退職理由を「一身上の都合」としてしまうと不利になることがあります。

なぜなら、「一身上の都合」と書いてしまうと、自己都合退職として扱われてしまい、失業保険の給付が遅れる可能性があるからです。

職場環境に原因がある場合は、「健康上の理由」や「職場における心理的負荷による退職」など、事情に応じた記載が望ましい場合もあります。

例えば、長時間労働やハラスメントなどが原因で体調を崩した場合には、会社都合退職と認められることもあります。

制度上の不利益を避けるためにも、退職理由の書き方は安易に決めず、状況に合わせて慎重に判断することが大切です。

体調不良を感じたときは、すぐに退職を選ぶのではなく、まずは休職制度の利用を検討することも大切です。

会社によっては、一定期間の休職制度があり、無理せずに体調を回復させることができます。

例えば、「3か月休職して体調を整えたうえで復職するか退職するかを考える」という選択もできます。

焦って辞めてしまうと、回復後に後悔することもあるため、まずは休むことを前向きな選択肢として考えてみましょう。

退職後の生活に不安がある場合には、公的な制度を正しく利用することが大切です。

ただし、「傷病手当金」と「失業保険」は同時に使えるものではなく、体調や就労状況に応じてどちらを利用するか判断する必要があります。

体調不良で働くことができず、転職活動も難しい状態が続いている場合には、「傷病手当金」の利用を優先するのが基本です。

一方で、体調が回復し、求職活動ができるようになってからは、ハローワークで「失業保険(基本手当)」の受給手続きを進めることになります。

例えば、「退職後3か月間は傷病手当金を受け取り、その後に求職活動を始めて失業保険を申請する」という流れが考えられます。

制度を正しく使い分けることで、収入を確保しながら無理のない再出発ができますので、早めに情報収集しておきましょう。

転職活動で退職理由を聞かれたときに、事実と異なる説明をしてしまうと、経歴詐称と受け取られるおそれがあります。

とくに面接時の発言が後になって矛盾してしまうと、採用の取消しや信頼の失墜につながるリスクもあります。

ストレスや体調不良が原因で退職した場合でも、無理に取り繕う必要はありません。

ありのままを全て話す必要はありませんが、事実に反しない範囲で説明を工夫することが重要です。

例えば、「前職では環境の変化が必要と感じ、働き方を見直すことにしました」といった伝え方であれば、背景を隠さず、前向きな印象も与えることができます。

信頼を守るためにも、退職理由については正確かつ丁寧に説明し、嘘は避けるようにしましょう。

退職代行に注力している弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、ストレスによる体調不良で辞める際の退職理由3つを説明したうえで、円満退職のコツを解説しました。

この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・ストレスによる体調不良で会社を辞めるときは、退職届に「職場における心理的負荷により退職する」と記載するのが望ましいです。

・ストレスによる体調不良で辞める際の退職理由を3つ挙げると以下のとおりです。

退職理由1:ハラスメントによる体調不良

退職理由2:業務過多による体調不良

退職理由3:プライベートにおける体調不良

・履歴書には退職理由を詳しく書く必要はありません。面接で退職理由を聞かれた際には、できるだけ前向きな言い回しで説明することが大切です。

・ストレスによる体調不良で円満に退職するコツ、以下の5つが挙げられます。

コツ1:2週間以上前に退職を伝える

コツ2:診断書を準備する

コツ3:感情的にならない

コツ4:退職理由を丁寧に説明する

コツ5:引継ぎには協力する

・ストレスによる体調不良で退職させてもらえない場合の対処法としては、次の2つがあります。

対処法1:内容証明郵便で退職を伝える

対処法2:弁護士に退職代行を依頼する

・ストレスによる体調不良が退職理由の場合の注意点としては、以下の4つが挙げられます。

注意点1:安易に一身上の都合と書かない

注意点2:退職の前に休職制度の利用も検討する

注意点3:退職後は傷病手当や失業保険を利用する

注意点4:退職理由で嘘は伝えない

この記事がストレスによる体調不良で会社を退職したいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

弁護士に相談する

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

おすすめの退職代行サービス

| サイト名 | おすすめ度 | 料金 | リンク |

|---|---|---|---|

退職代行ガーディアン

|

★★★★★ | 19,800円 | 公式サイト |

退職代行Jobs

|

★★★★☆ | 27,000円 | 公式サイト |

退職代行ヒトヤスミ

|

★★★☆☆ | 16,500円 | 公式サイト |

おすすめの転職支援サービス

| サイト名 | おすすめ度 | リンク |

|---|---|---|

Samurai Job

|

★★★★★ | グローバル・外資系・ハイクラスの転職支援サービス【Samurai Job】無料会員登録 |

ASSIGN AGENT

|

★★★★☆ | 【通常LP】アサイン|20代ハイエンド層の転職エージェント |

|

ウズウズ

|

★★★☆☆ | 内定まで徹底無料サポート 入社3ヶ月後の定着率は驚異の96% 【UZUZ第二新卒】

|

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。