!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/08/31

退職代行

取締役を辞任したいと悩んでいませんか?

このまま取締役を続けることにリスクや負担を感じてしまい、一刻も早く辞めたいと考えている方も多いですよね。

結論としては、取締役の辞任はいつでも可能です。

取締役の辞任手続きは、辞任届を提出したうえで、辞任の登記をすることです。

ただし、あなたが取締役を辞任したことにより取締役の員数を欠く場合には、後任が見つかるまで引き続き取締役の権利と義務があることになります。

また、取締役を辞任する時期や事由次第では、会社から損害賠償を請求されてしまう可能性もあります。

もし、取締役を辞任させてもらうことができず会社とトラブルになっている場合には、法的なリスクを分析したうえで、冷静に適切な手続きを行っていくべきです。

実は、なりたくもないのに取締役として登記されてしまい中々やめさてもらうことができという相談が後を絶たず、法的なトラブルに発展していく事例が少なからず存在しています。

この記事をとおして、取締役を辞任したいと感じている方に是非知っておいていただきたい知識やノウハウをわかりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、取締役の辞任はできるかを説明したうえで、登記手続きや退職できないケース2つと対処法を解説していきます。

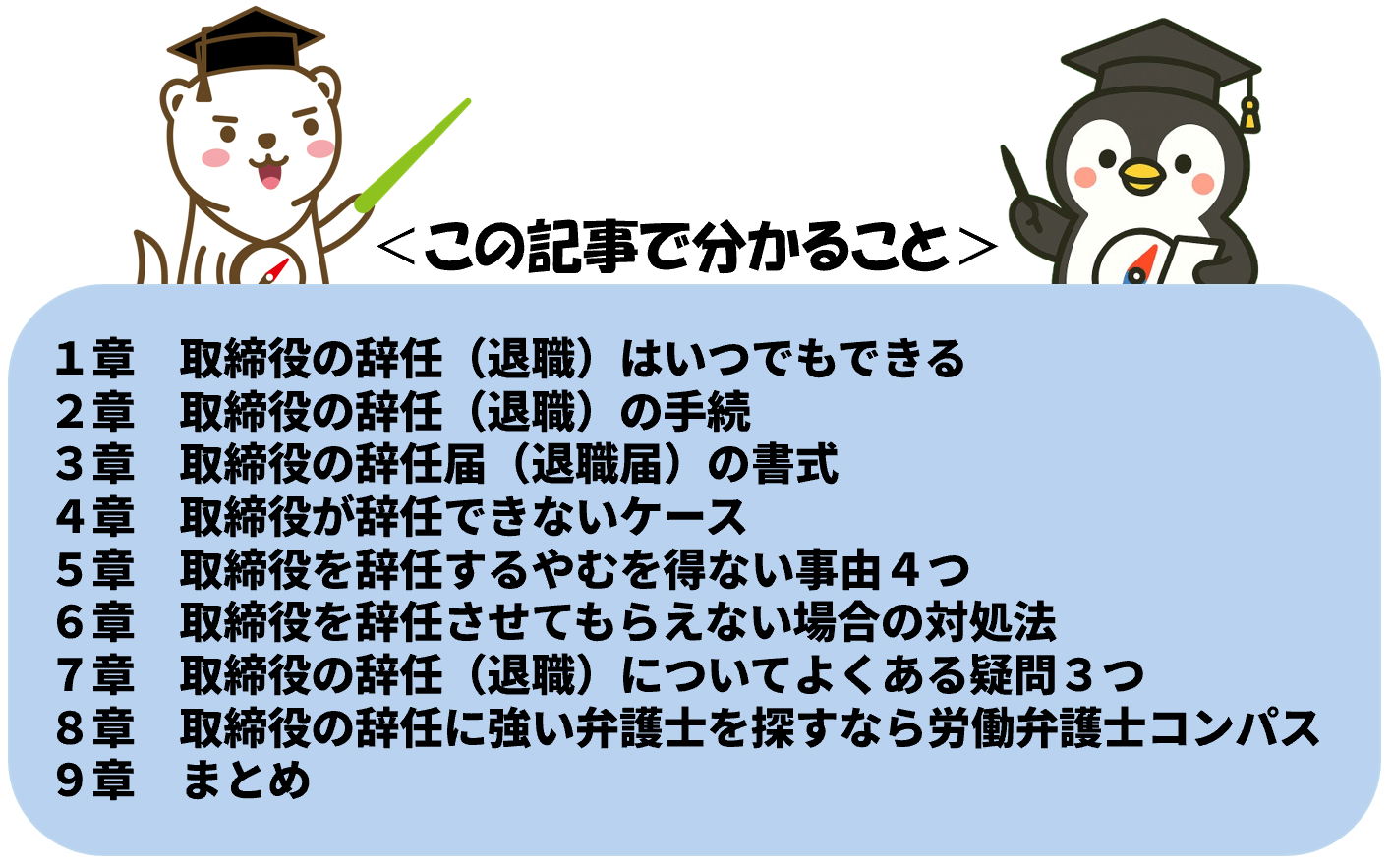

具体的には以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、取締役を辞任したい場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

取締役は、いつでも自分の意思で辞任することができます。

これは法律で認められた当然の権利であり、たとえ会社側の了承がなくても効力は生じます。

なぜなら、取締役は労働者とは異なり「委任契約」に基づいて選任される立場であり、民法上、委任はいつでも解除することができるとされているためです。

そのため、会社が辞任を認めなかったとしても、辞任の意思表示が会社に到達すれば、その時点で退任の効力が生じます。

例えば、退職を申し出た際に「辞めてもらっては困る」「そんな無責任許されない」と言われたとしても、法律上はその申し出自体で辞任が成立することになります。

もちろん、実務上は辞任の登記手続きが必要ですが、意思表示の到達だけで辞任の効力が生じる点は知っておくべき重要なポイントです。

このように、取締役の辞任は本人の意思でいつでも可能です。

ただし、あとでトラブルを防ぐためには、辞任届をしっかり書面で提出し、登記手続きを行うことが大切です。

取締役を辞任する際は、辞任の意思を会社に伝えるだけで法的には効力が生じます。

ただし、後からトラブルを防ぐためには、きちんと手続きを行うことが大切です。

具体的には、取締役の辞任手続としては、以下の2つがあります。

それでは、それぞれの手続について順番に見ていきましょう。

取締役を辞めるときは、会社に辞任届を提出して、正式に意思を伝えることが大切です。

なぜなら、書面で辞任届を提出しておけば、辞任の時期や内容が明らかになり、トラブルを防ぎやすくなるからです。

とくに、辞任の有効性や時期が争われるようなケースでは、辞任届の有無が大きな意味を持ちます。

例えば、辞任したつもりでも、会社から「そんな話は聞いていない」などと主張されてしまうこともあります。

また、口頭だと、辞任の相談を受けただけで、実際に辞任するとの意思を表示されたわけではないなどと細かいニュアンスが争いになることもあります。

このように、取締役を辞任する際は、口頭ではなく書面による辞任届の提出が望ましいといえます。

取締役を辞めたら、法務局で登記の手続をする必要があります。

登記がされていないと、外から見ると「まだ取締役のまま」だと思われてしまうからです。

登記とは、会社の情報を法務局に記録して、誰でも見られるようにする仕組みです。

辞任の登記をしていないと、あとで責任を問われたり、トラブルに巻き込まれたりするおそれもあります。

例えば、辞任後に起きた問題により取締役の任務懈怠を追及された場合において、辞任登記をしていなければ、あなたの責任が認められてしまうリスクがあります。

このようなリスクを防ぐためにも、辞任したら登記をすることが大切です。

登記は会社が行うのが原則ですが、会社が動かない場合もありますので、自分自身でもしっかりと登記手続きを確認するよう注意しましょう。

取締役を辞めるときは、辞任届を提出することで、辞任の意思を明確に伝えることができます。

辞任届は法的に決まった形式があるわけではありませんが、必要な内容がきちんと書かれていれば問題ありません。

また、登記を進めるうえでも、辞任届の提出が確認資料として使われることがあります。

以下に、シンプルで使いやすい辞任届の書式の例を紹介しますので、ご活用ください。

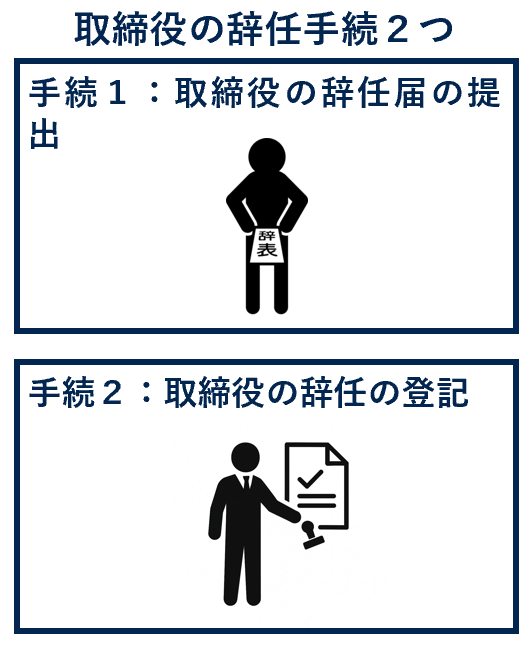

取締役は原則としていつでも辞任できますが、現実には「辞められない」と感じる場面もあります。

とくに、辞任によって会社の運営に支障が出たり、責任問題が残っていたりする場合には、辞任に制限がかかることがあります。

思わぬ法的責任を問われてしまうこともあるので注意しましょう。

例えば、取締役が辞任できないケースとしては、以下の2つがあります。

それでは、それぞれのケースについて順番に見ていきましょう。

法律や定款で定められた取締役の人数を下回る場合、辞任した後も権利と義務が続くことになります。

これは、会社の運営が止まってしまうのを防ぐためです。

例えば、取締役会設置会社では取締役が3人以上必要とされています。

あなたが辞任するとこの人数を欠く場合には、後任が選ばれるまで、引き続き取締役としての立場が残ることになります。

その間は、会社の意思決定などに関わる責任を一部負い続ける可能性があります。

このように、辞任は自由にできますが、後任がいないと辞任後もしばらく責任が残ることを理解しておきましょう。

辞任は自由にできますが、会社に損害を与えた場合には、損害賠償を請求されることがあります。

会社に「不利な時期」に辞任した場合には、やむを得ない事由がなければ、会社に生じる損害を賠償しなければならないためです。

例えば、重要なプロジェクトを担当していた取締役が、業務の引き継ぎもせずに突然辞任したとしましょう。

その結果、プロジェクトが頓挫し、会社が取引先との契約を失ったような場合が考えられます。

このようなとき、会社から「不利な時期に辞任して損害を与えた」として、損害賠償を求められる可能性があります。

このように、辞任は原則自由ですが、会社に重大な損害を与えた場合には法的責任が残ることがあるため、辞任のタイミングや方法には十分な配慮が必要です。

取締役が不利な時期に辞任する場合に損害賠償請求を避けるには、やむを得ない事由があるかが大切となります。

例えば、取締役がやむを得ない事由として主張することが多い辞任の理由としては、以下の4つがあります。

それでは、これらの事由について順番に説明していきます。

健康上の理由がある場合、取締役はたとえ会社に不利益が出る時期であっても、辞任する正当な理由となることがあります。

取締役としての仕事は責任が重く、ストレスも大きくなりがちです。

もし、病気や体調不良で業務を続けることが困難であれば、そのまま在任を続けること自体が本人にとって大きな負担となります。

そのような状況で無理に仕事を続けることは、本人にとっても会社にとっても良い結果を生まないおそれがあります。

例えば、医師から休職を勧められるほど体調が悪化している取締役であれば、早めに辞任を選ぶことも仕方ないこともあるでしょう。

会社内で暴力やいじめを受けている場合には、取締役を続けることが困難なため、辞任する正当な理由となることがあります。

社長や他の取締役から、パワハラや、理不尽な扱いが続いている場合には、通常の業務すらまともに行えない状況になってしまうこともあります。

例えば、暴力を振るわれたり、会議の場で繰り返し怒鳴られたり、無視されたりするなどの嫌がらせが続いたような場合です。

会社が違法な行為や重大な不正を行っていて、取締役が不正を止めようと奔走しても難しい場合には、そのまま取締役としての職務を続けることが困難な場合があります。

取締役の職務を続けることにより、不正に加担することになってしまうこともあるためです。

例えば、経理担当の取締役が、会社の指示で不正な帳簿操作をさせられそうになったり、脱税を知っていながら黙認するよう求められたりしたような場合などです。

取締役としての報酬が長期間支払われない場合、辞任することもやむを得ないことがあります。

たとえ労働者ではなく委任契約の立場であっても、報酬の不払いが続けば生活に支障をきたすだけでなく、職務に対する正当な評価も損なわれます。

会社の経営が苦しいからといって、取締役だけが無償で働くことを強いられるような状況は、健全とはいえません。

例えば、半年以上にわたり報酬の支払いがないにもかかわらず、業務の負担だけが重くなっていたというケースでは、生活できず辞任せざるを得ないこともあるでしょう。

取締役を辞任させてもらうことができず会社とトラブルになっている場合には、法的なリスクを分析したうえで、冷静に適切な手続きを行っていくべきです。

あなたが行動しないといつまでも取締役として登記されたままになってしまい、法的なリスクを負うことにもなってしまうためです。

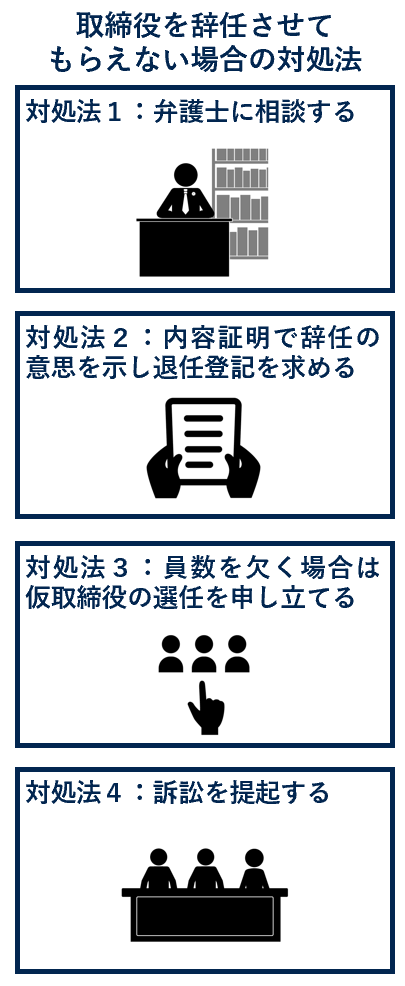

具体的には、取締役を辞任させてもらえない場合には、以下のとおり対処するといいでしょう。

それでは、これらの対処法を順番に説明していきます。

会社が辞任を認めてくれないときは、まず弁護士に相談するのが安心です。

自分だけで対応しても十分な対応をしてもらうことができなかったり、リスクが拡大してしまったりすることがあります。

弁護士に相談すれば、正しい手続きやリスクを抑える方法についてアドバイスを受けることができます。

会社とのやりとりが難しい場合には、弁護士が代わりに交渉してくれることもあります。

例えば、辞任届を出したのに無視されているとき、弁護士が連絡することで会社が対応を改めることがあります。

このように、辞任を受け入れてもらえないときは、一人で悩まず、専門家に早めに相談することが大切です。

会社が辞任届を受け取らない場合でも、内容証明郵便を使えば、辞任の意思をしっかり伝えることができます。

内容証明郵便とは、いつ・誰に・どんな内容の文書を送ったかを記録に残せる郵便のことです。

辞任届を内容証明で送っておけば、会社が無視しても「辞任の意思は届いている」と証明できます。

あわせて、会社に対して「速やかに退任登記をするよう求める」と書いておくとよいでしょう。

このように、内容証明は、会社が協力しないときに自分の意思を証明する手段として、とても有効です。

あなたが辞任すると取締役の人数が足りなくなる場合、裁判所に「仮取締役」の選任を申し立てることができます。

これは、後任が決まらず、辞任後も責任を負い続ける状態を解消するための手段です。

会社法では、裁判所が一時的に取締役を選ぶ制度が用意されています。

例えば、取締役会設置会社で、自分が辞任したあとに取締役が2人になってしまうとき、仮取締役の選任をしてもらうことで、取締役の権利や義務から解放してもらえる可能性があります。

会社が退任登記に応じない場合には、退任登記手続を求める訴訟を会社に対して提起することが考えられます(大阪地判昭27年12月5日下民3巻11号1732頁)。

辞任の効力は、会社に辞任の意思が届いた時点で発生しますが、登記は会社側が行うものです。

会社が悪意で登記を放置すると、外部から見るとあなたがまだ取締役のままになってしまいます。

この状態が長く続くと、あなたに思わぬ責任が及ぶおそれもあります。

このように、会社が非協力的で登記を進めない場合は、訴訟によって自分の権利を守ることができます。

取締役の辞任についてよくある疑問としては、以下の3つがあります。

それでは、これらの疑問について順番に解消していきましょう。

A:取締役の辞任の効力は、辞任の意思が会社に到達したときに発生します。

会社側の承認や同意は必要ありません。

これは、取締役が委任契約に基づいて選任されているため、原則として自由に辞任できるとされているからです。

A:取締役を辞任したあとでも、場合によっては会社から損害賠償を請求されることがあります。

不利な時期の辞任と言われないよう会社と辞任時期について協議を行うことが大切です。

また、不利な時期と言われても、やむを得ない事由があったことを説明できる資料を確保しておくといいでしょう。

A:取締役が辞任した場合の登記申請は、辞任の効力発生日から2週間以内に行う必要があります.

取締役の辞任に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、取締役の辞任はできるかを説明したうえで、登記手続きや退職できないケース2つと対処法を解説しました。

この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・取締役は、いつでも自分の意思で辞任することができます。

・取締役の辞任手続としては、以下の2つがあります。

手続1:取締役の辞任届の提出

手続2:取締役の辞任の登記

・取締役が辞任できないケースとしては、以下の2つがあります。

ケース1:員数を欠くことになり後任がいない場合

ケース2:損害賠償を請求される可能性がある場合

・取締役がやむを得ない事由として主張することが多い辞任の理由としては、以下の4つがあります。

事由1:健康上の問題

事由2:暴力やいじめなど業務遂行が不可能

事由3:会社による不正行為

事由4:報酬の未払い

・取締役を辞任させてもらえない場合には、以下のとおり対処するといいでしょう。

対処法1:弁護士に相談する

対処法2:内容証明で辞任の意思を示し退任登記を求める

対処法3:員数を欠く場合は仮取締役の選任を申し立てる

対処法4:訴訟を提起する

この記事が取締役を辞任したいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。