!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/09/08

残業代

超過勤務について知りたいと悩んでいませんか?

決められた時間を超過して勤務することは労働者にとっても苦痛ですし、法律上、どのような規制がされているのか気になりますよね。

超過勤務とは、所定労働時間や法定労働時間を超えて働くことを言います。

法定労働時間を超えて超過勤務を命じるには36協定が必要となり、36協定がある場合でもその上限は原則として月45時間までとされています。

会社は、労働者が超過勤務をした場合には、超過勤務手当を支払う必要があります。

もしも、超過勤務を行ったにもかかわらず、会社から超過勤務手当を支払ってもらうことができない場合には、適切に対処していくようにしましょう。

実は、超過勤務を軽視している会社が少なくなく、上限を超えて勤務をさせていたり、十分な超過勤務手当を支払っていなかったりといったトラブルが後を絶ちません。

この記事をとおして、超過勤務に悩んでいる労働者の方々に超過勤務についての考え方やルールを分かりやすく整理して説明していくことができれば幸いです。

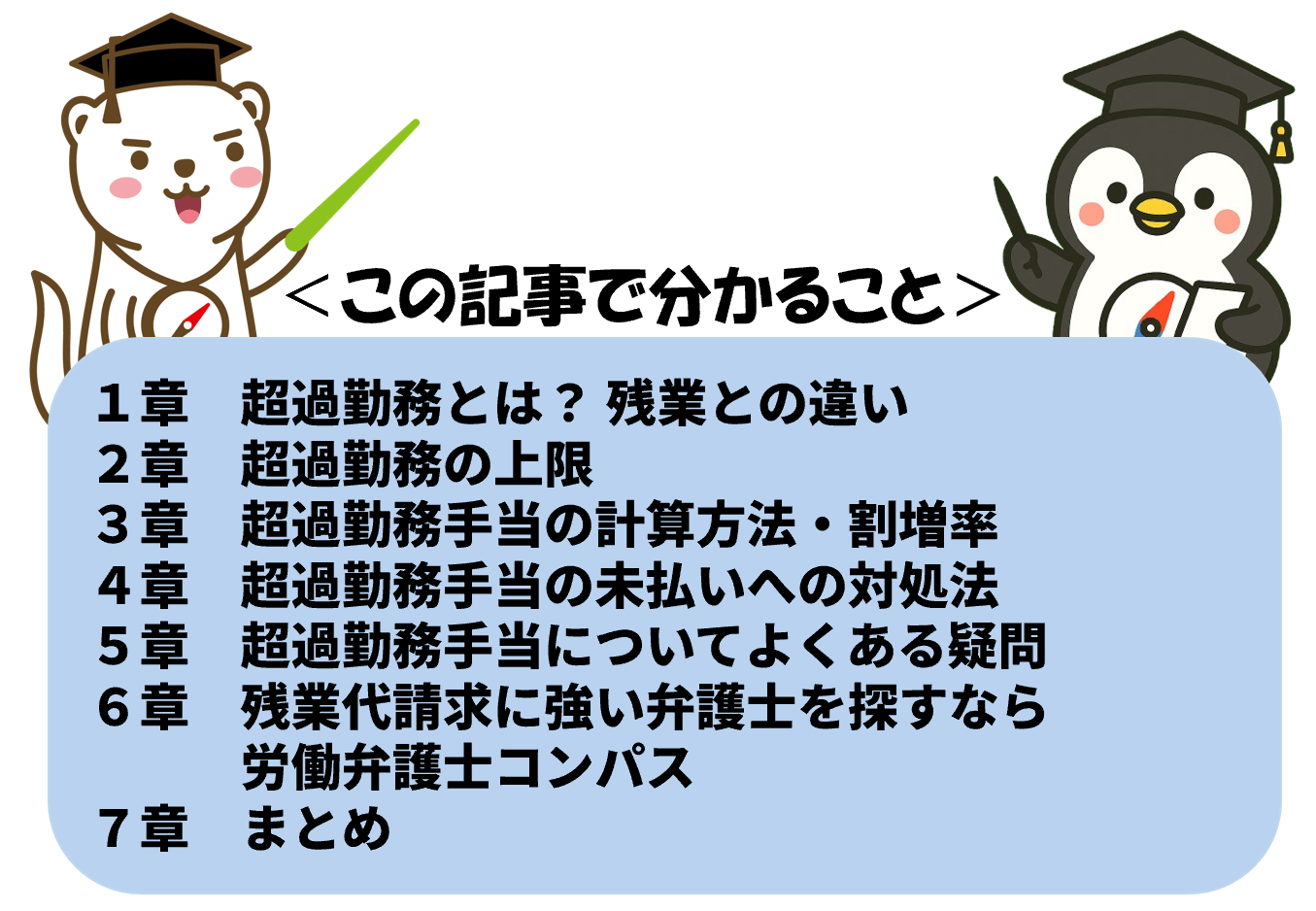

今回は、超過勤務とは何かを説明したうえで、上限や超過勤務手当の計算方法と未払いへの対処法4つを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、超過勤務について理解することができ悩みが解消するはずです。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

超過勤務とは、所定労働時間や法定労働時間を超えて働くことをいいます。

どちらか一方でも超えた場合は、超過勤務に該当します。

所定労働時間とは、会社が就業規則などで決めた1日の勤務時間のことです。

例えば、「9時から17時までの7時間勤務」などがこれにあたります。

一方、法定労働時間とは、労働基準法で定められた上限の時間で、原則として「1日8時間・週40時間」です。

例えば、所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合は、所定を1時間超えているものの、法定の範囲内です。

9時間働いた場合は、法定労働時間も超えており、両方を超えた超過勤務になります。

なお、「残業」という言葉も広く使われていますが、実際には超過勤務とほぼ同じ意味で用いられています。法律上も厳密な区別はなく、明確な線引きはされていません。

まずは、超過勤務とは、会社が決めた時間や法律で決められた時間を超えて働くことと理解しておけば問題ありません。

超過勤務には、法律で定められた上限時間があります。

上限を超える働き方が続くと、心身に負担がかかるだけでなく、会社が法律違反となるおそれもあるため、注意が必要です。

超過勤務の上限は、原則として月45時間・年360時間とされています。

このルールは、「36(サブロク)協定」という労使の取り決めがある場合に限り、法定労働時間を超えて働くことを認める代わりに定められています。

例えば、36協定が結ばれていない会社で法定労働時間を超えて働かせた場合、そもそもその超過勤務自体が違法となります。

また、36協定があっても、月45時間を超える超過勤務が繰り返されると、特別条項がない限り、会社は労働基準法に違反することになります。

つまり、超過勤務には「会社が自由に命じられるものではない」という制限があるのです。

働きすぎを防ぐためにも、この上限のルールはしっかり押さえておきましょう。

超過勤務をした場合、会社は超過勤務手当を支払わなければなりません。

超過勤務手当とは、決められた労働時間を超えて働いた場合に支払われる追加の賃金のことです。

例えば、労働基準法では、割増賃金として超過勤務手当について以下のように定められています。

それでは、順番に見ていきましょう。

法定労働時間を超えて働いた場合、通常の賃金に加えて25%以上の割増率で手当を支払うことが法律で定められています。

これは、1日8時間または週40時間を超える働き方が、心身への負担が大きいと考えられているためです。

そのため、会社は追加の手当を支払うことで、その負担に見合った補償をしなければならないとされています。

例えば、時給が1,200円の方が1日9時間働いた場合、1時間分は法定労働時間を超えたことになるため、その1時間には25%増しの1,500円(=1,200円 × 1.25)を支払う必要があります。

このように、法定労働時間を超える勤務には、追加の支払い義務があるという点をしっかり押さえておきましょう。

適切に手当が支払われているか、自分の給与明細を確認することも大切です。

法定休日に働いた場合は、通常の賃金に35%以上を上乗せした金額を支払うことが法律で決められています。

法定休日とは、労働基準法で定められた「週に1回以上の休み」のことで、この日にまで働かせるのは例外的な対応とされているため、強い補償が必要とされているのです。

例えば、時給が1,200円の方が日曜日(法定休日)に働いた場合、その時間分には1,620円(=1,200円 × 1.35)以上を支払う必要があります。

法定休日の勤務には高い割増率が適用されますので、しっかりと支払われているかどうかを確認するようにしましょう。

深夜に働いた場合は、通常の賃金に25%以上を上乗せして支払う必要があります。

これは、深夜の勤務が心身への負担や生活リズムへの影響が大きいためです。

労働基準法では、午後10時から午前5時までの時間帯を「深夜」として定めています。

この時間帯に働く場合には、日中と同じ業務内容であっても、追加の手当が必要になります。

例えば、時給1,200円の方が夜22時から24時まで働いた場合、その2時間分には1,500円(=1,200円 × 1.25)以上が支払われるべきです。

この手当は、時間外かどうかに関係なく、「深夜」であるだけで発生します。

深夜勤務の割増は見落とされがちですが、正しく支払われているかを確認しておくことが大切です。

超過勤務をしているのに手当が支払われない場合は、きちんと対処することが大切です。

放置すると損をするだけでなく、働きすぎが常態化してしまうおそれもあります。

例えば、超過勤務手当の未払いへの対処法としては、以下の4つがあります。

それでは、未払いが発生したときの具体的な対処法について、順番に見ていきましょう。

超過勤務手当が支払われない場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。

法律の専門家に相談することで、自分の状況が違法かどうかを判断してもらえるからです。

未払いの金額がいくらか、時効はいつまでか、どんな証拠が必要かなど、自分だけでは判断が難しいこともあります。

早い段階で弁護士に相談しておけば、会社との交渉や法的手続きに進む場合にもスムーズに対応できます。

例えば、勤務表やメール、LINEの記録などを持って相談に行けば、具体的なアドバイスを受けられるでしょう。

最近では、労働問題に強い弁護士が初回無料で相談を受けているケースもあります。

自分の権利を守るためには、早めに専門家に頼ることが何より大切です。

不安を抱えたまま我慢するのではなく、まずは一歩踏み出してみましょう。

残業代が払われていないときは、まず通知書を会社に送りましょう。

通知書を出すと、時効を6ヶ月間止めることができるうえに、必要な資料を会社に請求することもできます。

残業代には3年の時効があります。放っておくと古い分からもらえなくなるため、通知書で早めに請求の意思を伝えることが大切です。

また、正しく計算するには資料が必要です。通知書では、以下のような書類の開示を求めましょう。

内容は簡潔でかまいませんが、「いつから」「何を請求するか」「どの資料が必要か」を具体的に書くと伝わりやすくなります。

通知書は、次の交渉や手続きにも役立つ大事なステップです。

通知書を送っても改善がない場合は、会社と交渉して解決を目指す方法があります。

相手と話し合うことで、裁判をせずに支払ってもらえる可能性があるからです。

交渉は、自分で行うこともできますが、多くの場合は弁護士に依頼して代理で交渉してもらうのが安心です。

弁護士が入ることで、会社も真剣に対応するようになることがよくあります。

交渉で解決すれば、時間や費用の負担を抑えることができます。

交渉でも解決しない場合は、労働審判や訴訟で法的に請求することができます。

話し合いで解決できないときの、最後の手段といえます。

労働審判は、裁判よりも早く・簡単にトラブルを解決できる制度で、原則3回以内の期日で結論が出ます。

労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

労働審判とは何かについては、以下の動画で詳しく解説しています。

訴訟は、期日の回数の制限などはなく、1ヶ月に1回程度の頻度で期日が入り、交互に主張立証を繰り返していくのが通常です。解決まで1年を要することもあります。

残業代の訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。

泣き寝入りせず、法的手続きを選ぶことも選択肢の一つとして知っておきましょう。

超過勤務手当についてよくある疑問としては、以下の4つがあります。

これらの疑問について順番に解消していきましょう。

A:超過勤務命令簿とは、勤務時間以外に勤務することを命じられた場合に、その勤務時間や内容を記録する書類です。

超過勤務の月日や内容、勤務時間などを記載し、確認印を押すなどにより、超過勤務時間を管理するものです。

人事院規則9―7(俸給等の支給)の運用について(昭和28年2月23日給実甲第65号)の第13条関係にも記載があり、国家公務員などでは用いられることがあります。

A:休憩時間中に働いていなければ超過勤務にはなりません。

休憩時間は労働時間に含まれないとされているからです。

ただし、休憩時間であっても、労働していれば超過勤務になる可能性があります。

A:残業申請制度がとられている会社では、超過勤務をしたら申請することが必要です。

申請をしないと、勤務時間が正式に認められず、手当が支払われないことがあるからです。

会社ごとに申請の方法は異なりますが、一般的には「勤怠システムへの入力」「紙の残業申請書の提出」「上司の承認を得る」などが必要とされています。

申請ルールがわからないときは、就業規則や社内のマニュアルを確認しましょう。

A:超過勤務の理由は、業務量の増加や突発的な対応など、さまざまな事情によって生じます。

その理由を把握しておくことは、働き方を見直すうえでも大切です。

よくある理由としては、「納期が迫っている」「クレーム対応が長引いた」「人手が足りない」「会議や資料作成が終わらなかった」などがあります。

いずれも、その日だけでは終わらない事情によって勤務時間が延びるケースです。

例えば、取引先からの急な修正依頼が入り、予定外の作業が発生した場合なども、超過勤務の理由になります。

正当な理由がある場合には、超過勤務が認められやすくなりますし、手当の対象にもなりやすくなります。

「なぜその勤務が必要だったのか」をメモしておくと、申請や証拠としても役立ちます。

残業代請求に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、超過勤務とは何かを説明したうえで、上限や超過勤務手当の計算方法と未払いへの対処法4つを解説しました。

この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・超過勤務とは、所定労働時間や法定労働時間を超えて働くことをいいます。

・法定労働時間を超えて超過勤務を命じるには36協定が必要であり、36協定がある場合でも上限は原則として月45時間・年360時間とされています。

・労働基準法では、割増賃金として超過勤務手当について以下のように定められています。

法定時間外勤務:25%以上

法定休日勤務:35%以上

深夜勤務:25%以上

・超過勤務手当の未払いへの対処法としては、以下の4つがあります。

対処法1:弁護士に相談する

対処法2:通知書を送付する

対処法3:交渉する

対処法4:労働審判・訴訟を提起する

この記事が超過勤務について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

鈴木晶

横浜クレヨン法律事務所

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1ダイヤビル303

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。