!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/11/30

不当解雇

会社からリストラされてしまい困っていませんか?

いきなり退職するように言われても生活やキャリアもあるので困ってしまいますよね。

リストラされたら、退職したものと扱われてしまいます。

リストラは、退職勧奨にとどまるものであれば拒否できます。整理解雇の場合には拒否できませんが、争うことができます。

リストラされた際には、年齢によっても対応のポイントが代わってきます。

高齢となると転職も容易ではなく、一家の支柱であることが多いため生活にも著しい影響が出てしまうことがあります。

リストラされたら、安易に退職を認めるような行動はせず、焦らずに冷静に対処していくようにしましょう。

会社からリストラされた場合には、社会保険の切り替え、失業保険の受給など行うべき手続きがいくつかあります。

リストラされた人のその後は、どのような対応をしていくかによっても大きく変わってきます。

実は、労働者の同意なく一方的に退職させるためには厳格な条件があり、リストラを言い渡されてしまった場合でも法律上は不当なものであることが多いのです。

この記事をとおして、リストラされてしまった方に是非知っておいていただきたい知識やノウハウをわかりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、リストラされたらどうなるかを説明したうえで、拒否できるかとやること4つを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、会社からリストラされたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。

リストラされたらどうすればいいのかについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

リストラされたら、退職したものと扱われてしまいます。

つまり、退職日以降は出社することができなくなってしまい、会社の福利厚生は利用できませんし、お給料も支払ってもらうことができなくなってしまいます。

リストラとは、リストラクチャリングの略です。もともとは企業が経営の効率化を図るために、事業の再編や組織の見直しを行うことを意味します。

しかし、実際にはその一環として、整理解雇や退職の促し(退職勧奨)といった意味で用いられるケースが多く案っています。

例えば、リストラの対象に選ばれた場合、ある日、人事担当者から面談室に呼ばれることになります。

面談室に行くと人事担当者や上司がいて、会社の業績がよくないこと、人員を削減しなければならず、その対象として選ばれたことなどが説明されます。

そして、あなたを雇用し続けることはできないので退職してもらうことになったと告げられることになるのです。

リストラされたら拒否できるかは、会社側からどのように告げられたかによっても異なります。

法的には、リストラと言われた場合には、以下の2つの可能性があるためです。

それでは、それぞれの場合について順番に説明していきます。

リストラが退職勧奨の意味で言われている場合には、拒否することができます。

退職勧奨とは、会社が労働者に対して自主的に退職に応じるように促すことを言います。

退職勧奨は、あくまでも労働者の自発的な退職意思を形成するためのものであり、労働者の意思を無視して強要することはできないためです。

例えば、会社は、労働者に退職してほしいとお願いする場合でも、不当な心理的圧力を加えたり、名誉感情を不当に害するような言辞を用いたりすることはできません。

そのため、解雇であるとは言われず、あくまでも労働者の同意や承諾を求められているにすぎない場合には、拒否することができるのです。

リストラが整理解雇の意味で言われている場合には、拒否することができません。

整理解雇とは、業績不振などの会社側の原因で一方的に労働者を退職させることを言います。

解雇については、労働者の同意や承諾は必要とされていませんので、労働者がこれを拒否することは想定されていません。

ただし、整理解雇するには、労働者の同意がない代わりに厳格な条件を満たしていることが必要となります。

具体的には、整理解雇の有効性については、以下の4つの要素から判断されることになります。

そのため、整理解雇が条件を満たしていない場合には、労働者は、解雇が不当であるとして争うことはできるのです。

リストラを受けたとき、何を考え、どう動くべきかは年齢によって大きく異なります。

同じ「退職」でも、20代と50代では置かれている状況も、次の一手も違います。

例えば、20代・30代・40代・50代・60代でリストラされた際の特徴やポイントを整理すると以下のとおりです。

それでは、リストラされた場合の年代別の特徴とポイントを順番に説明していきます。

20代はまだ職歴が浅く、突然のリストラにどう対応すべきか悩む方も多いでしょう。

ただし、若さとポテンシャルを評価する企業は多く、再出発のチャンスは十分にあります。

たとえば、「勤務態度が悪いから」と曖昧な理由で辞めさせられそうなときには、それが正当な理由かどうかを確認する必要があります。

退職届を書く前に、話の記録を残し、第三者に相談するだけでも状況は変わるかもしれません。

若さを武器に前向きに動くことは大切ですが、不当な扱いに対しては冷静に立ち向かう姿勢も必要です。

30代は家庭や生活の責任が重くなり始める時期で、収入の安定は非常に重要です。

この世代では「即戦力」としての期待がある一方、リストラされる理由が曖昧であれば注意が必要です。

例えば、「部署の見直しにより不要になった」と言われても、その過程や人選に問題があれば、リストラの正当性を疑う余地があります。

このような場合、話し合いの記録を取り、職場での貢献を文書化するなどの準備が有効です。

「家族を守るためにも、納得できない退職にはNOを」。この姿勢が重要になります。

40代はキャリアの中核期。専門性やマネジメント経験を持つ方も多く、転職活動は戦略的に行う必要があります。

選択肢がやや狭まる一方で、不当な整理解雇に巻き込まれるリスクも高まります。

「経営悪化のため」といった理由でリストラされたとき、その説明が曖昧だったり、対象者の選定に偏りがあったりするようなら、疑問を持つことが大切です。

経験があるからこそ、「条件や手続きに疑問を持ったら、すぐに動く」。この冷静な対応があなたを守ります。

50代は、再就職の難しさに加え、生活や家族への影響が大きく、リストラによるダメージが最も深刻になりやすい年代です。

この世代では、希望退職や退職勧奨が増えますが、「周囲も応じているから…」と流されて同意してしまうのは危険です。

退職を前提に話が進められても、不当だと感じたら、書面で異議を示す、弁護士に相談するなど、争う準備をするべき場面もあります。

「納得のいかない退職は、争う選択肢もある」——この意識が、生活を守る大きな鍵になります。

定年後の再雇用や契約更新の場面で、「業務縮小」や「若返り」などの理由で契約打ち切りが告げられることがあります。

しかし、それが年齢や立場に対する差別的扱いであれば、法的に問題となる可能性もあります。

「あと数年だから」と諦める前に、契約内容や更新基準を確認しましょう。「高齢でも権利は守られる。不当なら声を上げる。」ということを忘れないようにしましょう。

リストラされたら、安易に退職を認めるような行動はせず、焦らずに冷静に対処していくようにしましょう。

会社は労働者が退職することが当然のように話してくることが多いので、言われるままに行動していては自分の権利を守ることはできません。

具体的には、リストラされたらやることとしては以下の4つです。

それでは、これらについて順番に説明していきます。

リストラされたらやることの1つ目は、弁護士に相談することです。

法的な見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、具体的な事案に応じた方針を策定したうえで、一貫した対応を行っていくべきだからです。

また、リストラへの対応については、労働者の一つ一つの行動が結果に大きく影響してしまうため、早い段階から弁護士にサポートしてもらうことがおすすめです。

ただし、リストラについては専門性が高いため、弁護士であれば誰でもいいというわけではなく、労働問題に注力していて、リストラに実績のある弁護士を探すといいでしょう。

リストラされたらやることの2つ目は、通知書を送付することです。

リストラを言い渡された後に何も異論を唱えないでいると、労働者自身が退職に同意していたなどと指摘されてしまうことがよくあります。

また、リストラされた際に交渉をする前提として、労働者に働き続ける意思があることを大切となります。

例えば、会社と話す際にも、「退職すること自体については分かりました」、「私自身もこの会社で働き続けることは難しいと思う」などと安易に発言しないように注意が必要です。

そのため、労働者としては、リストラは不当であると感じていて、働き続ける意思があることを通知することを検討しましょう。

リストラされたらやることの3つ目は、交渉をすることです。

条件次第で退職に応じる余地がある場合には、退職条件を検討することになります。

例えば、交渉することが多い典型的な条件としては、特別退職金やガーデンリーブがあります。

特別退職金とは、会社が労働者に退職に応じてもらうために、通常の退職金とは別に支払う対価のことです。

相場は給料の3か月分~6か月分程度ですが1年分以上となることもあります。

特別退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。

ガーデンリーブとは、最終出勤日から退職日までの就労免除期間のことです。ガーデンリーブ期間中は働かずに給料が支払われることになります。

これにより生活の不安なく、転職活動に集中でき、キャリア上のブランクが生じることも防ぐことができます。

ガーデンリーブについては、以下の記事で詳しく解説しています。

リストラされたらやることの4つ目は、労働審判・訴訟を提起することです。

話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討することになります。

労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きです。調停が成立しない場合には、労働審判委員会が審判を下します。

審判には雇用主側も労働者側も異議を出すことができ、異議が出た場合には通常の訴訟に移行することになります。

早期に実態に即した解決をすることが期待できる手続きです。

労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

労働審判とは何かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

訴訟は、期日の回数の制限などはとくにありません。1か月に一回程度の頻度で、裁判所の指揮に応じながら、交互に主張を繰り返していきます。解決まで1年以上を要することもあります。

不当解雇の訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。

不当解雇の訴訟については、以下の動画でも詳しく解説しています。

会社からリストラされたら行うべき手続きがいくつかあります。

ただし、不当解雇として争う際には、矛盾しない態様になるよう注意が必要です。

具体的には、会社からリストラされたら行う手続きとしては、以下の3つです。

それでは、これらの手続きについて順番に説明していきます。

会社からリストラされたら行う手続きの1つ目は、社会保険の切り替え手続きです。

会社はリストラした後は、労働者が退職したものとして扱いますので、退職日をもって健康保険や厚生年金の資格喪失手続きを行います。

日本では、健康保険と年金についてはいずれかのものに加入しなければいけませんので、資格喪失後は切り替え手続きを行う必要があります。

ただし、不当解雇を争う際には、会社に誤解されないよう、紛争の拡大を防ぐために切り替え手続きを行うに過ぎないこと明示しておくことも検討しましょう。

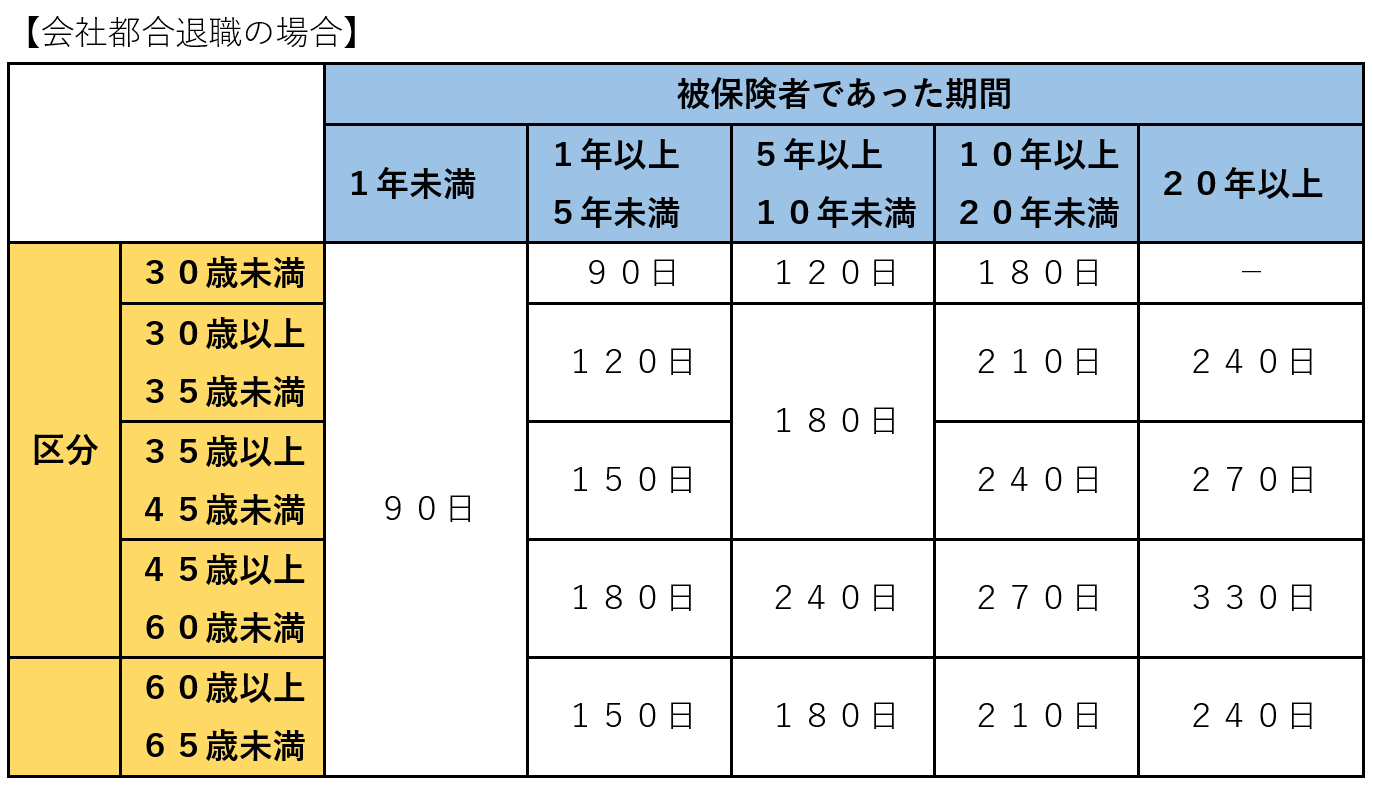

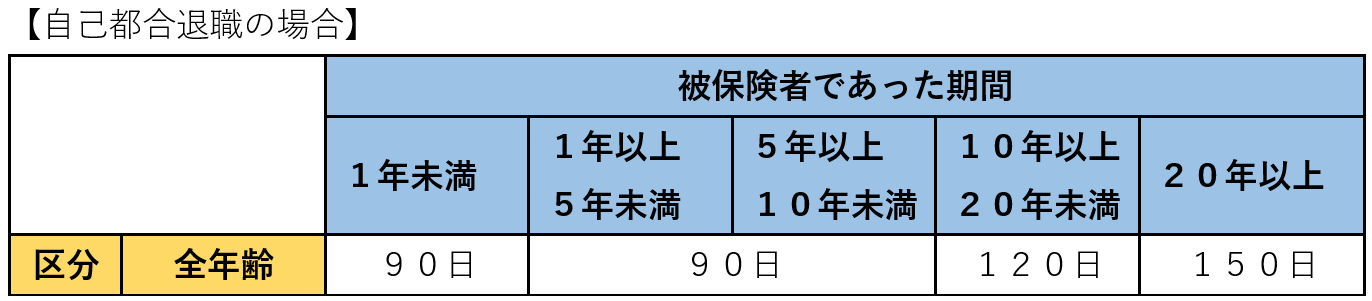

会社からリストラされたら行う手続きの2つ目は、失業保険の受給手続きを行うことです。

労働者は失業した場合には受給要件を満たしていれば、失業保険の給付を受けることができます。

リストラの場合には、退職勧奨と整理解雇いずれの場合でも会社都合での退職となります。

会社都合の退職の場合には、自己都合に比べて、受給要件や受給期間について有利に扱ってもらうことができます。

ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数

ただし、不当解雇を争う際には、労働者としては失業しておらず従業員としての地位にあるとの主張になりますので、本給付ではなく仮給付により受給するよう注意が必要です。

解雇と失業保険については、以下の記事で詳しく解説しています。

会社からリストラされたら行う手続きの3つ目は、貸与品の返還です。

会社側から鍵などの貸与品の返還を求めることがあります。

あなたの主張などを踏まえて、事案に応じて検討したうえで、必要があると判断した場合には、返還に応じることになります。

ただし、貸与品を返還する場合でも、労働者が退職に同意していたと勘違いされないように、退職を認める趣旨ではないことを明示しておいた方が良いでしょう。

リストラされた人のその後は、そのときにどう行動したかによって大きく変わります。

ショックで何も考えられなくなる気持ちは、誰にでもあります。

ですが、「仕方ない」と言われるまま退職してしまう人と、「これは納得できない」と一度立ち止まる人とでは、その後の道が違ってきます。

例えば、会社の説明に納得できなければ、すぐに退職届を出すのではなく、理由や手続きが正しいかを確認しましょう。

退職届を出さなければ納得できるような退職条件を交渉できる可能性があります。また、不当なリストラであれば、争える可能性もあります。

「リストラ=人生の終わり」ではありません。新しい仕事に就いたり、働き方を変えたりして、前よりも自分らしい道を見つける人もたくさんいます。

これからも人生が続くからこそ、適当にリストラに応じてしまうのではなく、納得できる解決を目指し生活やキャリアを守っていく必要があるのです。

リストラは、個人の努力だけでは防げない場合もあります。

会社の経営悪化や方針転換など、自分ではどうしようもない理由で対象になってしまうこともあります。

一方で、日ごろから少し意識することで、リストラの対象になりにくくすることは可能です。

例えば、自分の仕事のやり方を見直し、成果を数字で残すようにすること。また、職場での人間関係を大切にし、協調性や責任感を持って働くこと。

こうしたことは、会社が「この人は残したい」と思う判断材料になります。

さらに、1つの業務にとどまらず、新しい分野やスキルに挑戦する姿勢も大切です。業務の幅が広がれば、会社からも「柔軟に対応できる人材」と評価されやすくなります。

つまり、日ごろからの働き方によって、人員削減が行われる場合でも、リストラの対象に選ばれてしまうことを防げる場合もあるのです。

リストラに強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、リストラされたらどうなるかを説明したうえで、拒否できるかとやること4つを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が会社からリストラされてしまい困っている労働者の方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

森江悠斗

森江法律事務所

東京都港区芝浦3-14-15 タチバナビル3階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。