!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/08/21

労働一般

会社からの損害賠償請求にどう対処すべきか悩んでいませんか?

会社からの損害賠償請求は高額なことが多く、そんな通知書がいきなり届いたら不安に感じてしまいますよね。

結論として、会社から損害賠償請求されても、直ぐには振り込まないことが重要となります。

なぜなら、請求金額が適正な金額よりも高いケースが多く、減額の余地が残されているためです。

例えば、金額が相場より高いケースだけでなく、信義則上の制限により賠償額が2分の1よりも減額されることがあります。

そのため、会社から損害賠償請求されても、焦らず冷静に対処していくことが大切です。

実は、会社から損害賠償請求される場合、労働者側が請求できる金額の方が大きいことが少なくないため、会社に対してどのような権利を有しているのか、その後の生活を守るためにも確認しておくことが重要です。

この記事をとおして、会社から損害賠償請求された方に知っておいていただきたい知識をわかりやすくお伝えすることができれば幸いです。

今回は、会社からの損害賠償請求について、請求の条件や違法となるケースについて説明したうえで、具体的な対処法について解説していきます。

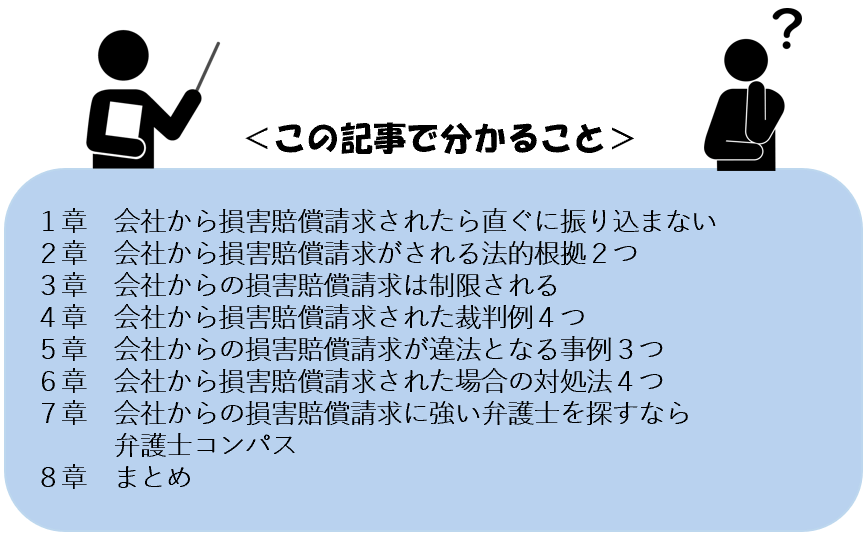

この記事でわかることは以下のとおりです。

この記事を読めば、会社から損害賠償請求されたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

会社から損害賠償請求されても、焦って振り込まないことが重要となります。

なぜなら、会社からの当初の請求金額は適正な金額とは限らないことに加えて、振り込んでしまった金銭を返してもらうことは難しいためです。

実際の通知書には、以下のように期間を指定した上で、振り込みを行うようにとの指示がされています。

内容の硬い文章であるため焦ってしまう方も少なくありませんが、振り込みの前には弁護士に相談するなど、適正な金額か確認するようにしましょう。

会社からの損害賠償請求が認められるには、法的な根拠が必要となります。

具体的には、会社から損害賠償請求がされる法的根拠2つを整理すると以下のとおりです。

それでは、これらの根拠について順番に説明していきます。

会社から損害賠償請求がされる法的根拠1つ目は、不法行為です。

不法行為とは、他人の権利を侵害する行為をいいます。

例えば業務ミスによって会社に損害が生じた場合や社用車で事故を起こした場合等には、損害賠償請求できる可能性があります。

不法行為を理由とする損害賠償請求が認められるには、通常、以下の4つの条件を満たす必要があります。

会社と労働者の損害賠償請求においては、公平の観点から、過失では足りず「重過失」が必要とされる傾向にあります(名古屋地判昭和62年7月27日)。

重過失とは、わずかな注意により結果の予見と回避が可能なことをいいます。

例えば、社用車の運転中に飲酒を行い、重度の酩酊状態で運転したことで事故を起こした場合には、重過失が認定される可能性があります。

会社から損害賠償請求がされる法的根拠2つ目は、債務不履行です。

債務不履行は、契約上の義務を果たさないことをいいます。

債務不履行を理由とする損害賠償請求が認められるには、以下の4つの条件を満たす必要があります。

不法行為との大きな違いは、損害賠償を請求できる範囲が、労働者が義務を負う範囲にまで制限されることです。

例えば、債務不履行の典型例として、無断欠勤や秘密漏洩などが挙げられます。

会社からの損害賠償請求は制限されることがあります。

これは、会社が労働者を使用することで利益を得ていることから、損害のすべてを労働者に負担させるのは不公平とされているためです。

制限された結果、労働者が負担すべき金額は損害金額の2分の1~4分の1とされる傾向があります。

ただし、損害賠償請求が制限されるのは公平を図るためであり、労働者側の責任が重い場合には請求の全額が認められることがあります。

例えば、故意に会社の備品を損壊したり、交通事故を発生させた場合には、損害全額についての請求が認められる可能性があります。

会社からの損害賠償請求がどの程度認められるかは、事案により大きく異なるため、賠償金額の算定には実際の裁判例が参考になります。

例えば、会社から損害賠償請求された裁判例4つを整理すると以下のとおりです。

それでは、これらの裁判例について順番に説明していきます。

会社が、労働者がクレーン車の運転中に事故を起こしたため、労働者に対して損害賠償請求した事案について、

裁判所は、被告は公道に出る際にクレーン車のブームを伏せ直すべきであったが、ブームを上げたこと自体はやむを得なかったとして、会社の請求は認められないと判断しています。

判例は以下のように説明しています。

会社が、労働者が自動車事故を起こしたことから、労働者に対して損害賠償請求した事案について、

裁判所は、公平の観点から請求の範囲を限定すべきであり、労働者の勤務成績が普通であったことや臨時乗務中であったこと等を考慮して、損害額の4分の1の限度で請求が認められると判断しています。

判例は以下のように説明しています。

会社が、労働者が未入金の車両を多数引渡したことから、労働者に対して損害賠償請求した事案について

裁判所は、茨城石炭商事事件を引用し損害賠償請求は制限されるとしたうえで、会社が売上至上主義的な指導をしていたこと等を考慮して、損害額の2分の1の限度で請求が認められると判断しています。

判例は以下のように説明しています。

会社が、労働者が在職中に競業会社設立の準備をしていたことから、労働者に対して損害賠償請求した事案について、

裁判所は、労働者は取締役として忠実義務および競業避止義務を負っていたにもかかわらず、これに反して競業会社の設立に積極的に関与したことから、損害賠償請求が認められ減額はされませんでした。

判例は以下のように説明しています。

会社からの損害賠償請求は、場合によっては違法となることがあります。

例えば、会社からの損害賠償請求が違法となる事例3つを整理すると以下のとおりです。

それでは、これらの事例について順番に説明していきます。

会社からの損害賠償請求が違法となる事例1つ目は、根拠がない場合です。

損害賠償請求にまったく根拠がない場合、訴訟の提起自体が違法となる可能性があるためです。

そのため、請求に根拠がない場合には、違法な訴訟提起を理由として労働者が会社に対して損害賠償請求できる可能性があります。

会社からの損害賠償請求が違法となる事例2つ目は、嫌がらせを目的とする場合です。

嫌がらせを目的とした訴訟は、その目的が裁判制度の趣旨に沿うものではないため、違法と判断される可能性があるためです。

そのため、嫌がらせ目的の訴訟が提起された場合には、労働者が会社に対して損害賠償請求できる可能性があります。

会社からの損害賠償請求が違法となる事例3つ目は、給与から天引きする場合です。

賃金は労働者の生活を守るため、労働者に直接その全額を支払わなければならず、損害額を給与から天引きすることは許されないためです。

そのため、損害額が給与から天引きされている場合には、違法となる可能性があります。

会社からの当初の請求金額は過大なことが多いため、適正な金額となるよう冷静に対処していくことが大切です。

具体的には、会社から損害賠償請求された場合の対処法4つを整理すると以下のとおりです。

それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。

会社から損害賠償請求された場合の対処法1つ目は、請求の内容を確認することです。

なぜなら、請求の内容はその後の方針を立てるうえで重要な情報となるためです。

具体的には、損害賠償請求の確認事項4つを簡単に整理すると以下のとおりです。

請求理由に心あたりがなく金額の詳細も不明確である場合には、会社に根拠となる資料を求めることになります。

他方で、請求に理由があるものの、金額が高額な場合には減額交渉に向けた準備を進めることになります。

会社から損害賠償請求された場合の対処法2つ目は、未払金の有無を確認することです。

損害賠償請求のように労使間でトラブルが発生する場合、労働者側も会社に請求権を有していることが少なくありません。

具体的には、以下の未払い金があるか確認しておくといいでしょう。

会社から損害賠償請求された場合の対処法3つ目は、減額交渉することです。

業務ミスなどで損害賠償請求する場合、当初の請求は交渉を見据えて相場よりも高い金額を請求してくることが多くあります。

労働者は適正な金額以上の損害の支払に応じる必要はなく、適正な金額となるよう減額交渉していくことになります。

会社から損害賠償請求された場合の対処法4つ目は、弁護士に相談することです。

会社からの損害賠償請求が認められるかは法的な判断であり、正確な見通しを立てるには専門的知識が必要となります。

そのため、会社からの損害賠償請求に不安を感じたら、弁護士に相談してみるといいでしょう。

会社からの損害賠償請求に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、会社からの損害賠償請求について、請求の条件や違法となるケースについて説明したうえで、具体的な対処法について解説していきます。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

この記事が、会社から損害賠償請求されて困っている方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。