!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/08/30

給与未払い・減額

役員の退職金がもらえないことについて悩みを感じていませんか?

長年にわたり役員として尽力してきたにもかかわらず、退職金も支給してもらえないと不満ですよね。

役員の退職金がもらえないのは、違法とは限りません。

例えば、退職金制度が存在していないこともありますし、制度は存在しても株主総会決議の承認が下りないこともあります。

とくに任期満了を待たずに辞任や解任により役員をやめることになった場合には、退職金についてトラブルとなりやすいです。

もっとも、役員の退職金を支給してもらえない場合であっても、裁判例は事案に応じた理由付けを行い、これを救済することがあります。

もし、あなたが役員としての退職金を支給してもらえない場合であっても、すぐにあきらめるのではなく適切に対処していくようにしましょう。

実は、中小企業などでは、対立的なかたちで辞めた役員に対して、法的には退職金を支給しなければいけないにもかかわらず、感情的な理由により不支給とするような事案が少なくありません。

この記事をとおして、役員の退職金がもらえずに困っている方に対して是非知っておいていただきたい知識やノウハウを分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、役員の退職金がもらえないケース3つを説明したうえで、取締役が退職金を請求する手順を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、役員が退職金をもらえない場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

役員の退職金が支払われないからといって、必ずしも違法というわけではありません。

というのも、役員の退職金は、法律により会社にその支払い義務が規定されているようなものではないためです。

役員の退職金を支給するかどうかは、会社の内部のルールや株主総会での決議によって決まります。

例えば、「うちの会社に退職金などない」と言われたり、他の役員に退職金が支給されていて自分には支給されなかったりしても、直ちに違法とはならないのです。

ただし、退職金の支給について、株主総会の承認がされていたのに支給されなかったり、事前に退職金について約束がされていたりした場合には、法的に問題となることもあります。

このように、役員の退職金が支払われないからといって一概に違法とは言えませんが、状況によっては法的に争う余地もあります。

まずは会社の制度や株主総会での扱いなどを確認し、冷静に判断することが大切です。

役員の退職金がもらえないのは、制度の不備や手続き上の問題が原因であることが多いです。

役員は労働者とは異なる立場にあるため、退職金についても会社側の裁量が大きく、支給されないケースも存在します。

こうした事情を知らないままだと、不支給の理由が正当なのか不当なのか判断できず、泣き寝入りしてしまうおそれがあります。

例えば、役員の退職金がもらえないケースとしては以下の3つがあります。

それでは、これらのケースについて順番に見ていきましょう。

役員の退職金が支給されない理由として、もっとも基本的なものは「制度そのものが存在していない」ことです。

そもそも退職金制度は、会社が自由に設けることができるルールであり、必ず設けなければならないものではありません。

とくに中小企業では、役員の退職金規程が整備されていなかったり、経営者の意向によってその都度判断されていたりすることがあります。

例えば、定款に役員退職金に関する定めがない場合や退職慰労金規定がないような場合には、たとえ長年勤めていたとしても退職金が支給されないことになります。

このように、制度がなければ支払う義務も生じないことがあります。

そのため、まずは会社に役員退職金制度が存在しているのかどうかを確認することが重要です。

退職金制度が存在していたとしても、「株主総会の承認」が得られなければ、退職金は支給されません。

これは会社法上のルールであり、役員に対する報酬や退職金の支給には株主総会の決議が必要とされているからです。

これは、役員が自分で自分の報酬や退職金を自由に決めることを防ぐための制度です。

例えば、退職時に取締役会では退職金の支給方針が了承されていても、株主総会において反対多数となった場合には、最終的に退職金が支払われないことになります。

とくに親族経営の中小企業では、株主と役員が対立していると承認が下りにくい傾向があります。

このように、退職金の支給には、「株主総会の承認」が必要不可欠です。

退職慰労金規定があったとしても、役員の退職金が支給されないこともあることに注意が必要です。

役員の退任理由が「辞任」や「解任」であった場合、退職金の支給が見送られることがあります。

会社によっては、退職金の支給条件として、本人側の不都合による退任でないことを前提にしていることがあります。

そのため、自己都合で任期途中に辞任したり、経営上の責任を問われて解任されたりした場合には、退職金が支給されない可能性があるのです。

例えば、経営判断のミスやガバナンス上の問題により解任された役員に対しては、「任務を果たしていない」として退職金の支給を拒否されることがあります。

また、辞任の場合も「一方的に辞めた」と評価され、支給に否定的な判断がなされることがあります。

このように、退職の理由や経緯によっても退職金の扱いは大きく変わることがあります。

退任前後の対応が、後の退職金の支給可否に大きく影響することもあるため、慎重な対応が求められます。

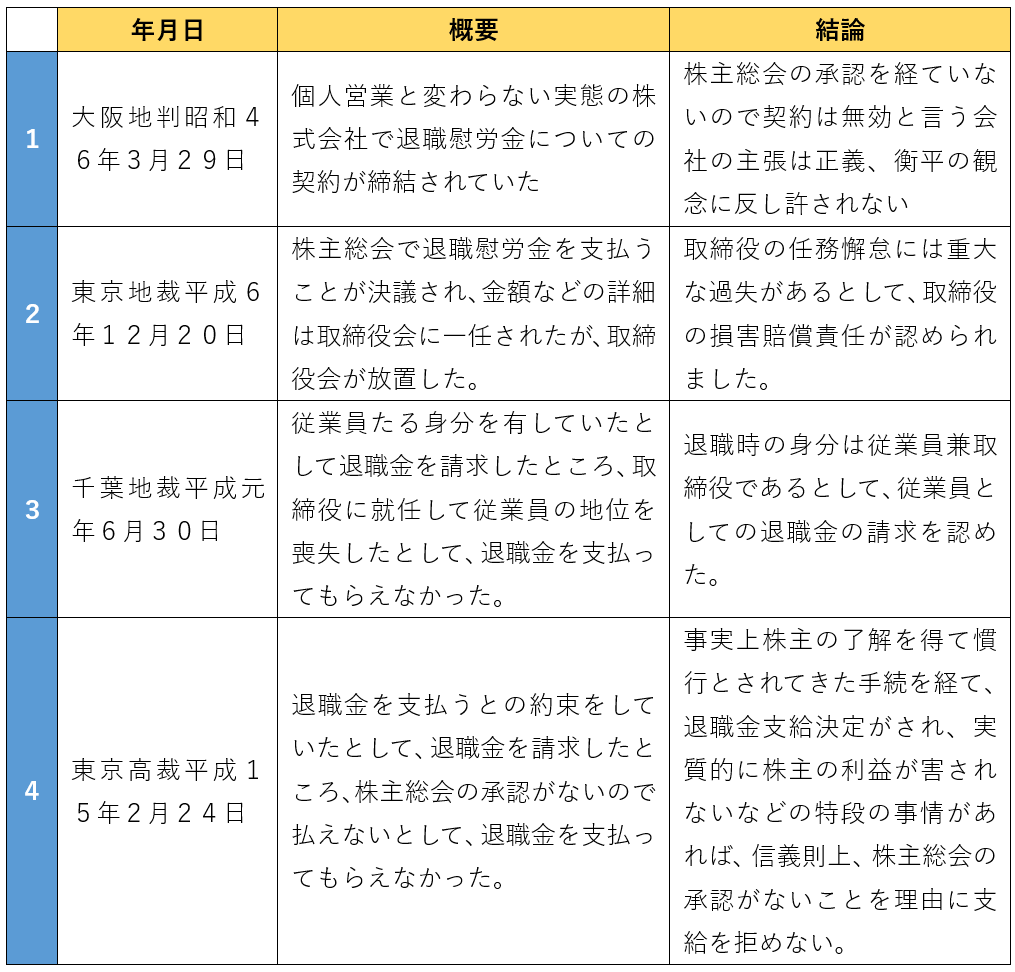

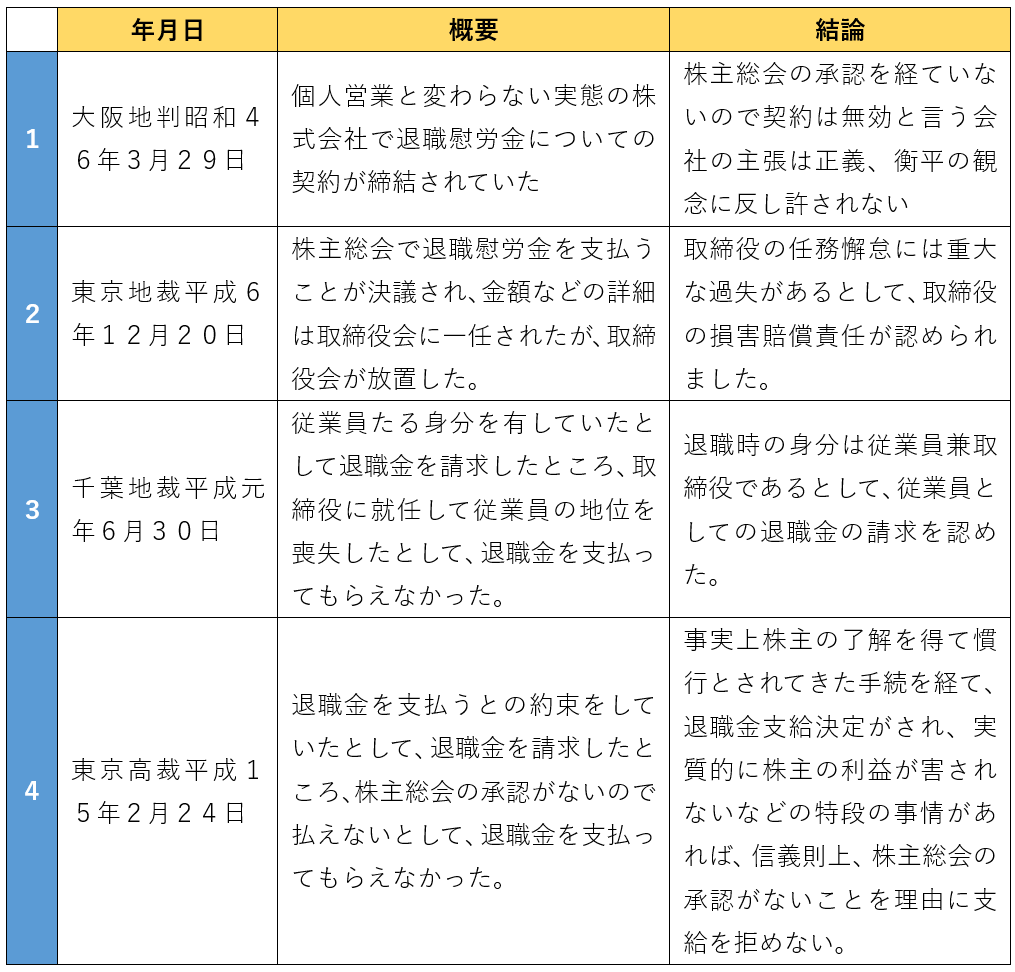

役員の退職金を支給してもらえない場合であっても、裁判例は事案に応じた理由付けを行い、これを救済することがあります。

役員が退職金はもらえるものと期待することについて合理的な理由があるような事案も多いためです。

例えば、役員の退職金がもらえない場合の裁判例を4つ厳選すると以下のとおりです。

それでは、これらの裁判例について順番に説明していきます。

退職金の約束があれば、たとえ会社の内部ルールが整っていなくても、支払い義務が認められることがあります。

この裁判では、会社の登記上は取締役となっていた人物が、実際には従業員として働いていたと主張し、退職にあたって約束された1,000万円の退職金を会社に請求しました。

会社側は「その退職金には取締役退職慰労金も含まれており、株主総会での決議がないから無効だ」と反論しました。

しかし、裁判所は会社の実態に注目しました。会社は実際には家族による個人営業と変わらない運営をしており、株主総会も開かれたことがなく、株式会社の体をなしていないと判断しました。

こうした事情から、形式的に株主総会の決議がないことを理由に退職金の支払いを拒むのは、正義や公平の観点からも認められないと判断されたのです。

この裁判のように、たとえ形式的には取締役であっても、会社との合意や実態に基づいて働いていた場合には、退職金の支払いが認められることがあります。

会社側が「決議がないから無効」と主張しても、状況によってはそれが通らない場合もあるため、自分の立場や合意の内容をよく見直すことが大切です。

(参考:大阪地判昭和46年3月29日判例時報645号102頁)

役員退職金の支払いについて、取締役が適切に手続きをしなかった場合、その責任を問えることがあります。

この裁判では、ある会社の元社長が任期満了で退任した際、株主総会で退職慰労金を支払うことが決議され、金額などの詳細は取締役会に一任されました。

ところが、その後も取締役会は何も決めず、慰労金の支払いはずっと放置されてしまったのです。

裁判所は、「株主総会で支払いが決まった以上、取締役は具体的な金額や支払方法を決める義務があった」と判断しました。

また、取締役たちは特に支払いを止める正当な理由もなく、長期間にわたって放置していたため、会社とともに損害賠償責任を負うと認められました。

このように、会社側が「手続きをしていないから退職金を払えない」と主張しても、その放置自体が違法とされることがあります。

とくに、株主総会で支払いが決まっているのに実行しない場合には、退職金を請求できる可能性があります。

東京地裁平成6年12月20日判タ893号260頁

会社で「取締役」の肩書がついていても、実態として従業員として働いていた部分があれば、その分について退職金を受け取れることがあります。

この裁判では、ある会社の取締役を務めていた人物が、退職にあたって退職金360万円を請求しました。会社側は「取締役だから退職金を支払う義務はない」と主張しました。

しかし、裁判所はこの人物が取締役であると同時に、実質的には従業員としての業務もしていたと認定しました。例えば、授業や広告の企画、雇用保険への加入、退職金制度の対象になっていたことなどから、従業員としての立場があったと判断されたのです。

そして、退職時に会社から受け取っていた月額72万円のうち、過去の給与などをもとに、従業員としての基本給は18万円とされ、これに退職金規定(本給の5か月分)を当てはめて、90万円の退職金が認められました。

この判決からわかるのは、「形式上の肩書き」よりも、「実際にどのように働いていたか」が重視されるということです。

たとえ取締役であっても、従業員としての業務を続けていた場合には、その分に応じて退職金を請求できる可能性があります。

(参考:千葉地裁平成元年6月30日判時1326号50頁)

事実上株主の了解を得て観光とされてきた手続きを経て退職金支給が決定されていた場合には、株主総会の承認がなくても退職金を請求できることがあります。

ある会社の元・常務取締役だった人が、退職時に退職金を支払うと会社と約束していたのに、お金が支払われなかったため、裁判を起こしました。

会社側は「株主総会で正式に決まっていないから、払う必要はない」と反論しました。

第1審は、この会社では、「株主総会の決議事項について、取締役会において代行していたことが認められるから、本件退職金の支払についても、取締役会決議による承認があれば、株主総会決議による承認があったものと同視して、本件退職金の支払を拒むことはできないと解すべきである」として、退職金の請求を認めました。

控訴審は、「取締役に対する報酬を株主総会の決議によらしめた趣旨は、取締役ないし取締役会のいわゆるお手盛りの弊害を防止して株主の利益を保護することにあるから、違法ではあっても事実上株主の了解を得て慣行とされてきた手続を経て、退任した役員への退職金支給決定がされ、それによって、実質的に株主の利益が害されないなどの特段の事情が認められる場合には、株主総会の支給決議が欠缺していることを理由に退職金の支払を拒むことは信義則上許されないというべきである。」として、退職金の請求を認めました。

(参考:東京高裁平成15年2月24日金商1167号33頁)

役員の退職金が支払われないときでも、冷静に対応すれば状況を改善できる可能性があります。

すぐに感情的になってしまうと、かえって不利な立場に追い込まれることもあるため、落ち着いた対応が大切です。

例えば、役員の退職金がもらえない場合の対処の手順としては、以下の4つが考えられます。

それでは、順番に見ていきましょう。

まずは、退職金の支払いを受ける可能性があるかどうか、法律の専門家である弁護士に相談することが重要です。

というのも、役員の退職金には会社法や民法などの法的知識が必要であり、自分ひとりで判断すると誤った対応をしてしまうリスクがあるためです。

例えば、「退職金規定がないからもらえない」と会社から言われても、実際には慣行や合意によって退職金の請求が可能なケースもあります。

弁護士であれば、株主総会の議事録や契約書、社内規定などの資料をもとに、退職金を請求できるかどうかを丁寧に検討してくれます。

まずは無料相談などを活用して、自分の立場を正しく理解するところから始めてみましょう。

弁護士のアドバイスを受けたら、次は「退職金を支払ってほしい」という意思を正式に伝える必要があります。

これは、相手方に対して請求権を明確に主張し、交渉のきっかけとするためです。

例えば、内容証明郵便などの方法を使って、退職金請求の通知書を送ることで、「正式に請求している」という証拠を残すことができます。

この通知には、退任の経緯や退職金の支払い根拠(規定・合意・慣行など)を簡潔に記載し、〇〇円の支払いを求める旨を明記します。

通知書を送ることで、会社側に誠実な対応を促すことができますし、万が一、後に裁判になる場合にも、交渉経緯を証拠として出しやすくなります。

通知書を送ってもすぐに支払いがされない場合には、会社との交渉を行いましょう。

退職金の金額や支払方法について柔軟に協議することで、訴訟を避けて円満に解決できる可能性があるからです。

例えば、会社側から「経営が厳しいので一括では払えない」と言われた場合に、分割払いなどの条件で話し合いを進めることも考えられます。

このときも、弁護士が代理人として間に入ることで、交渉がスムーズに進みやすくなり、感情的な対立を避けることができます。

相手の主張も確認したうえで、法的な見通しやリスクを分析しながら、冷静に話し合う姿勢が大切です。

交渉によっても解決できない場合には、最終手段として裁判を検討することになります。

裁判所を通じて請求することで、法律上の判断を得て、公正な解決を目指すことができるからです。

例えば、過去の裁判例でも、株主総会の決議がなかったケースや、形式上の手続きを欠いていたケースでも、実態や信義則を踏まえて退職金の支払いが命じられた例があります。

訴訟には費用や時間がかかりますが、法的な請求が認められれば強制執行などによって支払いを実現できる可能性があります。

勝訴を目指すためには、これまでの通知や交渉の経緯、合意内容、社内規定などの証拠が重要となるため、事前にしっかり準備しておきましょう。

役員の退職金に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、役員の退職金がもらえないケース3つを説明したうえで、取締役が退職金を請求する手順を解説しました。

この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・役員の退職金が支払われないからといって、必ずしも違法というわけではありません。

・役員の退職金がもらえないケースとしては以下の3つがあります。

ケース1:役員の退職金制度が存在していない

ケース2:株主総会決議の承認が得られない

ケース3:辞任や解任で任期満了ではない

・役員の退職金がもらえない場合の裁判例を4つ厳選すると以下のとおりです。

・役員の退職金がもらえない場合の対処の手順としては、以下の4つが考えられます。

手順1:弁護士に相談する

手順2:通知書を送付する

手順3:交渉する

手順4:訴訟を提起する

この記事が退職金もらえないと悩んでいる役員の方の助けになれば幸いです。

弁護士に相談する

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。