!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/09/04

給与未払い・減額

退職金をもらえないケースに当たらないか悩んでいませんか?

長年働いていると退職金をもらえるのではないかと期待している方もいるでしょうから心配になりますよね。

結論から言うと、退職金をもらえないケースもあります。

退職金は法律で支払いが義務付けられたものではありませんので、退職金制度がないケースでは支給されませんし、支給条件を満たしていないケースでも支給されません。

退職金がもらえないケースにおいて、不当であると感じた場合には適切に対処していくようにしましょう。

実は、中小企業では、退職金を支給しなければいけないケースであるにもかかわらず、労働者の無知に付け込んで適正な退職金が支払われないことがあります。

この記事をとおして、退職金をもらえずに悩んでいる方に是非知っておいていただきたい知識やノウハウを分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、退職金をもらえないケース9つを説明したうえで、理由やもらえない場合の簡単な対処法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、退職金をもらえないケースでどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

退職金をもらえないケースもあります。

なぜなら、退職金は法律上の義務ではなく、会社ごとの制度に基づいて支払われるからです。

例えば、退職金制度がそもそもない会社や、制度があっても条件を満たしていない場合には、退職金が支払われないことがあります。

こうした事情を知らないと、退職金がもらえないケースであるにもかかわらず、勘違いしたまま退職してしまうことがあります。

また、本当は退職金がもらえるにもかかわらず、もらえないケースであると誤解してしまう方もいます。

まずは、退職金がもらえないのはどのようなケースかを把握しておくことが大切です。

退職金がもらえないケースには、いくつかのパターンがあります。

例えば、退職金をもらえないケースとしては以下の9つがあります。

それでは、それぞれのケースについて順番に見ていきましょう。

退職金制度がない会社では、退職金は支給されません。

なぜなら、退職金は法律で必ず支払うと決められているものではなく、会社が制度として定めている場合に限って支払われるものだからです。

例えば、就業規則や退職金規程などに退職金制度の記載がなかったり、「退職金は支給しない」と明示されていたりする会社では、退職時にお金を受け取ることはできません。

とくに中小企業では、経営状況や人件費の都合から、退職金制度そのものを設けていないことも珍しくありません。

退職金を期待していた場合はがっかりするかもしれませんが、まずは自分の会社の就業規則や労働契約書を確認し、制度の有無を正しく把握することが大切です。

退職金制度があっても、勤続年数などの支給条件を満たしていないと、退職金は支給されません。

これは、退職金の支払いがあらかじめ決められたルールに従って行われるためです。

例えば、「勤続3年以上で支給」「正社員に限る」などの条件が、就業規則や退職金規程に記載されていることがあります。

このような場合、たとえ1日でも条件を満たさなければ、退職金を受け取ることはできません。

また、契約社員やパートタイマーは対象外とされていることもあります。

退職金を期待していたのに支払われなかった場合は、「条件を満たしていなかったのかもしれない」と気づくきっかけになります。

まずは自分がその条件に当てはまるかどうか、制度の内容をしっかりと確認することが大切です。

懲戒解雇された場合、退職金が支払われないことがあります。

退職金規程では、懲戒解雇の場合には、退職金を減額または不支給にできるとされていることが多いためです。

例えば、横領や背任、会社の信用を大きく損なうような行為を行った場合には、就業規則に基づいて懲戒解雇とされることがあります。

その際、「懲戒解雇のときは退職金を支給しない」などの規定がある場合、退職金を受け取ることができない可能性があります。

ただし、懲戒解雇でも一律に退職金がゼロになるわけではありません。

過去の貢献度や非違行為の程度に応じて、退職金を全額不支給とすることは許されないと判断されることも少なくありません。

会社の役員として退職する場合、退職金が自動的に支給されるわけではありません。

役員の退職金は、一般の従業員とは異なり、その支給に株主総会の決議が必要となるためです。

例えば、株主総会で否決されたり、会社の業績や不祥事などを理由に支給しない方針がとられたりすれば、退職金はもらえないことがあります。

役員として退職する予定がある方は、退職前に退職金の支給方針や社内規程、株主総会での取り扱いについて確認しておくことが大切です。

役員の退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。

会社が倒産していたり、資金に余裕がなかったりした場合には、退職金が支払われないことがあります。

なぜなら、会社に支払能力がなければ、たとえ退職金制度があっても実際に支給できないからです。

例えば、業績不振により会社が経営破綻し、破産や民事再生の手続きに入った場合には、法的には退職金の請求権があったとしても全額の支払いがされないことがあります。

とはいえ、このような場合でも退職金のうち一部については、「未払賃金立替払制度」によって補償してもらえることがあります。

この制度を利用するには、会社が倒産していることや、労働基準監督署への申請などの要件があります。

退職金を請求せずに放置していると、時効によって支払いを受けられなくなることがあります。

労働基準法115条では、退職金の時効は5年とされているためです。

例えば、就業規則などに「退職金は退職後〇日以内に支払う」などと書かれている場合、その支払期日から数えて5年が時効の目安とされています。

そのため、退職後に会社との関係が途絶えたまま何年も放置していると、時効によって退職金を請求できなくなるリスクがありますので注意が必要です。

中退共に加入していても、退職金の手続きをしなければお金はもらえません。

中退共を利用した退職金制度が採用されている場合には、退職金を受け取るには自分で請求書を出す必要があるからです。

例えば、中退共から送られてくる退職金請求書を提出しなかったり、住所変更で書類が届かなかったりすると、支給されないままになってしまいます。

中退共は会社が掛金を積み立てる制度ですが、最後に申請するのは本人です。

退職後は、「自分の会社が中退共に入っていたか」を確認し、必要なら早めに手続きを行いましょう。

退職していない場合は、当然ながら退職金はもらえません。

退職金は、その名のとおり「退職したとき」に支払われるものだからです。

例えば、定年まで勤め上げたあとや、自分から会社を辞めたあとに支給されるのが一般的です。

まだ在籍している途中では、退職金の支給対象になりません。

「辞めたらいくらもらえるのか気になる」と思うことは自然ですが、退職しない限り実際に支払われることはありません。

退職時にきちんと支給されるよう、あらかじめ会社の退職金制度を確認しておきましょう。

退職金は、すぐに支払われるとは限りません。

退職金の支払日は、就業規則などで「退職後〇日以内」などと決められているからです。

例えば、「退職後30日以内に支払う」と書かれていれば、退職してすぐには振り込まれません。

この場合、支払期限前であれば、退職金が支給されていなくても問題はありません。

退職金がまだ支払われていないときは、まずは「いつまでに支払うのか」を確認してみましょう。

退職金がもらえないケースにおいて、不当であると感じた場合には適切に対処していくようにしましょう。

制度の確認や請求、専門家への相談を通じて、支払いを受けられる可能性があるからです。

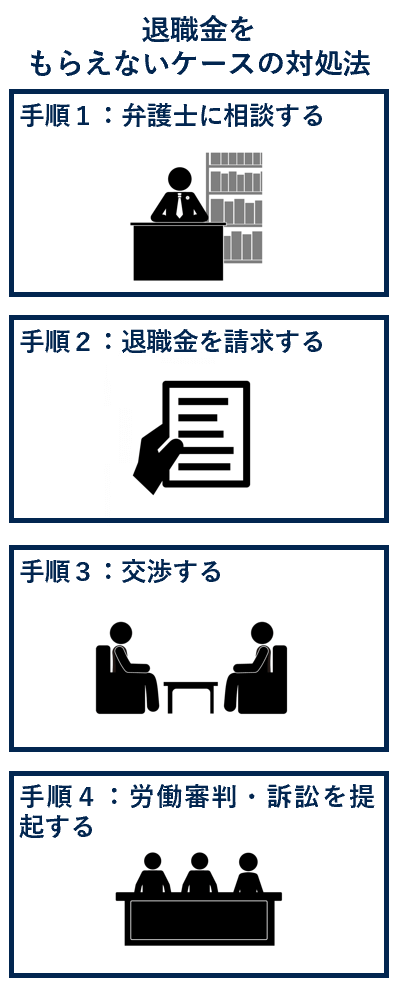

例えば、退職金がもらえないケースの対処法としては、以下の4つがあります。

それでは、それぞれの手順について順番に見ていきましょう。

退職金がもらえないときは、まず弁護士に相談することが大切です。

退職金制度の内容や会社の対応が法的に問題ないか、専門家の視点で判断してもらえるからです。

例えば、退職金規程があるのに一方的に支給を拒まれていたり、懲戒解雇が不当である可能性があったりする場合には、弁護士のアドバイスを受けることで適切な対応策が見えてきます。

また、会社との交渉や請求書の作成も、弁護士に依頼すればスムーズに進めることができます。

弁護士に相談することで、自分の主張に法的な根拠があるかを明確にできますし、今後の見通しも立てやすくなります。

無料相談を利用できる場合もあるため、ひとりで悩まず、まずは気軽に相談してみることが大切です。

退職金制度があるにもかかわらず支払われていない場合は、自分から請求する必要があります。

会社が退職金の支払いを忘れていたり、わざと支払わないこともあったりするため、はっきりと意思を伝えることが大切です。

また、退職金の請求をしておくことにより、催告として時効の完成が6か月間猶予されることになります。

例えば、「退職金規程に基づき、支給をお願いします」などと記載した請求書を作成し、内容証明郵便で会社に送ることで、証拠を残しながら正式に請求することができます。

メールや口頭で伝えただけでは、請求の事実を後から証明しづらくなることがあります。

正当な権利として冷静に請求すれば、会社側も対応を検討する可能性があります。

まずは制度や支給条件を確認し、請求の意思を明確に伝えるようにしましょう。

退職金の支払いをめぐって会社と意見が食い違う場合は、冷静に交渉することが大切です。

話し合いによって、支払額や支払時期について合意できる可能性があるからです。

例えば、「退職金制度があるのに支給されていない理由を教えてください」などと穏やかに確認し、会社側の説明を聞いたうえで改善を求めるといったやり取りが考えられます。

弁護士に依頼して代理人として交渉してもらう方法もあります。

感情的にならず、証拠や制度の内容に基づいて交渉することがポイントです。

交渉で解決できれば、手続きも費用も少なく済みますので、できるだけ丁寧に進めてみましょう。

退職金の請求や交渉でも解決しない場合は、労働審判や訴訟を検討する必要があります。

法的手続によって、裁判所を通じて解決を目指すことができるからです。

例えば、労働審判は、裁判よりも早く結果が出やすい手続で、3回以内の期日で話し合いや判断が行われます。

話し合いで解決しなかった場合でも、そのまま訴訟に移行できるため、有効な手段といえます。

労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

労働審判とは何かについては、以下の動画で詳しく解説しています。

訴訟では、証拠に基づいて退職金の支給義務があるかどうかを正式に判断してもらえます。

時間や労力はかかりますが、泣き寝入りを防ぐためにも、法的に争う道を選ぶことができます。

弁護士と相談しながら、自分にとって最適な方法を選びましょう。

退職金をもらえないケースでよくある疑問としては、以下の3つがあります。

それでは、これらの疑問について順番に解消していきましょう。

A:退職金がもらえないときは、まず弁護士に相談するのが安心です。

退職金の支払いには法律の知識が必要なことが多く、制度の内容や会社の対応が正しいかを確認してもらえるからです。

労働基準監督署も相談先の一つですが、法的な争いがある場合には十分な対応が難しいこともあります。

そのため、会社とトラブルになっているときは、弁護士に相談するのが確実です。

A:退職金がもらえないのは、制度がない場合や条件を満たしていない場合です。

退職金は法律で義務づけられているものではなく、会社ごとのルールに従って支給されるからです。

例えば、退職金制度そのものがなかったり、「勤続3年以上」などの条件に届いていなかったりすると、退職金は支給されません。

また、懲戒解雇や退職金の時効が過ぎている場合も、もらえないことがあります。

退職金を確実にもらうには、就業規則や退職金規程を事前に確認しておくことが大切です。

支給の条件を知らずに退職してしまうと、後から請求できなくなることもあるので注意しましょう。

A:退職金がもらえない理由は、制度の有無や条件、本人の状況によってさまざまです。

退職金は会社の裁量に任されており、誰にでも自動的に支払われるものではないからです。

例えば、そもそも退職金制度がない会社もありますし、「勤続年数が足りない」「懲戒解雇になった」「退職金の請求をしていない」といった理由で支給されないこともあります。

中小企業では制度があっても説明が不十分なこともあるため、知らないうちにもらい損ねてしまうこともあります。

退職金が出ない理由を正しく知ることで、請求できるかどうかの判断ができます。

まずは自分の就業規則や退職金規程を確認し、わからない場合は弁護士に相談するとよいでしょう。

退職金の未払いに強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、退職金をもらえないケース9つを説明したうえで、理由やもらえない場合の簡単な対処法を解説しました。

この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・退職金をもらえないケースもあります。

・退職金をもらえないケースとしては以下の9つがあります。

ケース1:退職金制度がない場合

ケース2:勤続3年未満など支給条件を満たしていない場合

ケース3:懲戒解雇された場合

ケース4:役員退職の場合

ケース5:会社倒産など資力がない場合

ケース6:時効により消滅した場合

ケース7:中退共の退職金手続をしていない場合

ケース8:退職していない場合

ケース9:支払期限が到来していない場合

・退職金がもらえないケースの対処法としては、以下の4つがあります。

手順1:弁護士に相談する

手順2:退職金を請求する

手順3:交渉する

手順4:労働審判・訴訟を提起する

この記事が退職金をもらえないケースに当たらないか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。