!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/09/24

ハラスメント

ハラスメントを受けていて退職したいと悩んでいませんか?

職場でハラスメントを受けていると仕事に行くのが嫌になってしまいますし、退職したいと感じるのも当然のことですよね。

ハラスメントによる退職は、年間86.5万人と言われており非常に多くなっています。

ハラスメントで退職する場合には、会社都合として有利に取り扱ってもらえることが少なくありません。

ハラスメントが理由で退職する場合には、退職届の書き方も注意する必要があります。

会社から退職勧奨をされている場合には、これがハラスメントに該当するケースもあります。

ハラスメントによる退職するような場合には、加害者や会社に対して慰謝料を請求できるか可能性があります。

もし、ハラスメントを受けていて退職を考えている場合には、後悔しないよう注意しながら手続きを進めていきましょう。

実は、昨今、ハラスメントを理由とした退職トラブルが非常に多くなっており、会社や上司のやり口も日に日に巧妙化しています。

この記事をとおして、ハラスメントで退職まで追い詰められてしまっている方々に是非知っておいていただきたい知識やノウハウを分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、ハラスメントでの退職について、会社都合になることが多いことを説明したうえで、退職届の書き方や慰謝料を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、ハラスメントにより退職する際にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

おすすめの退職代行サービス

| サイト名 | おすすめ度 | 料金 | リンク |

|---|---|---|---|

退職代行ガーディアン

|

★★★★★ | 19,800円 | 公式サイト |

退職代行Jobs

|

★★★★☆ | 27,000円 | 公式サイト |

退職代行ヒトヤスミ

|

★★★☆☆ | 16,500円 | 公式サイト |

おすすめの転職支援サービス

| サイト名 | おすすめ度 | リンク |

|---|---|---|

Samurai Job

|

★★★★★ | グローバル・外資系・ハイクラスの転職支援サービス【Samurai Job】無料会員登録 |

ASSIGN AGENT

|

★★★★☆ | 【通常LP】アサイン|20代ハイエンド層の転職エージェント |

|

ウズウズ

|

★★★☆☆ | 内定まで徹底無料サポート 入社3ヶ月後の定着率は驚異の96% 【UZUZ第二新卒】

|

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

職場でハラスメントを受けたことが原因で退職する人は、非常に多くなっています。

パーソナル総合研究所の調査では、年間86.5万人もの人がハラスメントを受けて離職しているとされています。

ハラスメントによって心身に不調をきたしたり、仕事に行くことが難しくなったりするケースは多く、退職せざるを得ない状況に追い込まれることもあります。

とくに上司や同僚からのパワハラやセクハラが長期間続くと、精神的に追い詰められてしまいます。

例えば、暴言を繰り返されたり、無視をされたり、業務を取り上げられたりするような行為が毎日のように続くと、会社に行くのが怖くなってしまうこともあります。

このように、ハラスメントが原因で退職する人が非常に多いという事実を知っておくことで、「自分だけじゃない」と思えるかもしれません。

ハラスメントによる退職が特別なケースではなく、社会全体の問題になっているという現実を踏まえて、今後どのような選択肢があるかを冷静に考えることが大切です。

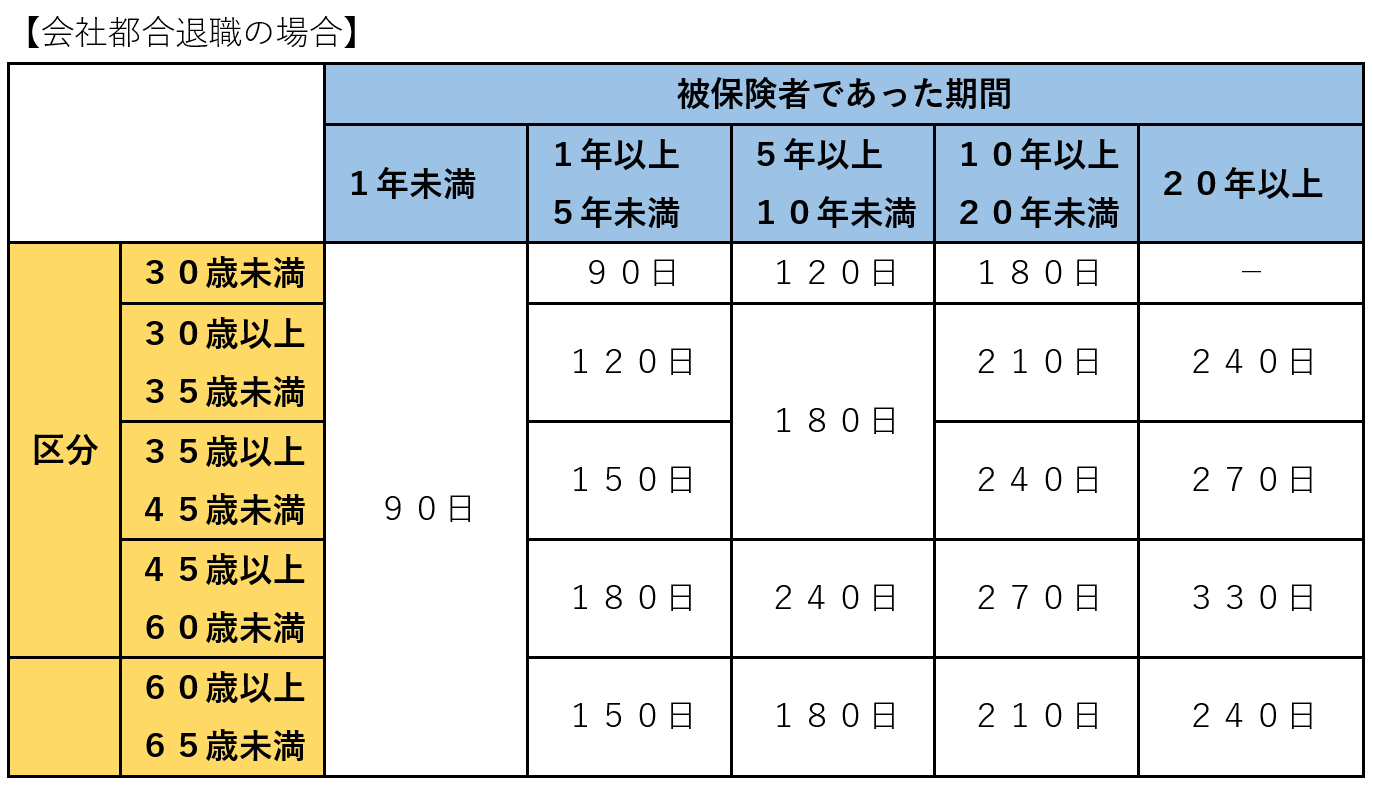

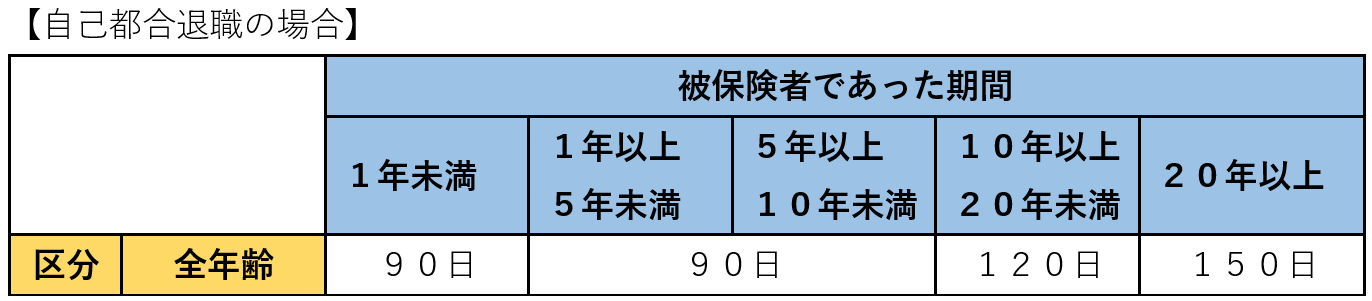

職場でハラスメントを受けたことが原因で退職する場合には、会社都合の退職として扱われる可能性があります。

会社都合退職の場合には、自己都合退職に比べて、受給までの期間が短く、受給できる日数も長くなる傾向にあります。

ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数

上司や同僚からの暴言や無視、業務上の不当な扱いなどが原因で、心身に支障をきたしたようなケースでは、会社都合として取り扱われやすくなります。

ハローワーク電子インターネットサービスでは、以下の場合には会社都合退職として取り扱うとされています。

ハローワークインターネットサービス – 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

例えば、上司から毎日のように人格を否定するような発言を受けていたり、同僚から長期間にわたって無視をされていたりする場合には、ハローワークにおいて「著しい冷遇や嫌がらせ」と判断されることがあります。

また、会社がセクハラの相談を受けていたにもかかわらず、何の対応も取らなかったことで退職せざるを得なくなったようなケースでも、会社都合退職として扱われる可能性があります。

このように、ハラスメントが原因で退職する場合には、会社都合として失業保険の面でも有利な取扱いを受けられることがあります。

ハラスメントを理由に退職する場合には、退職届の書き方にも注意が必要です。

とくに、「一身上の都合」とだけ書いてしまうと、自己都合退職として処理されるリスクがあります。

退職届に記載する退職理由は、ハローワークや会社とのトラブルを避けるためにも、できるだけ事実に即して、簡潔にまとめることが望ましいです。

ただし、感情的な言葉や攻撃的な表現は避け、冷静に記載することが大切です。

例えば、「上司からの継続的なパワーハラスメントにより、心身の不調をきたしたため退職いたします」といった書き方であれば、ハラスメントによる退職であることを明示しつつ、丁寧な表現となります。

また、「業務上の不当な取り扱いや無視が続き、就業の継続が困難であるため、退職します」といった表現をすることもあり得ます。

直接的な表現を避けたい場合でも、「職場環境による心身の不調」や「継続的な精神的負荷」などと書くことで、会社やハローワークに事情を伝えることができます。

ハラスメントが退職理由の退職届の書式

退職届は、自分の意思を正式に伝える大切な書面です。

後でトラブルにならないように、退職理由については慎重に言葉を選びながら記載するようにしましょう。

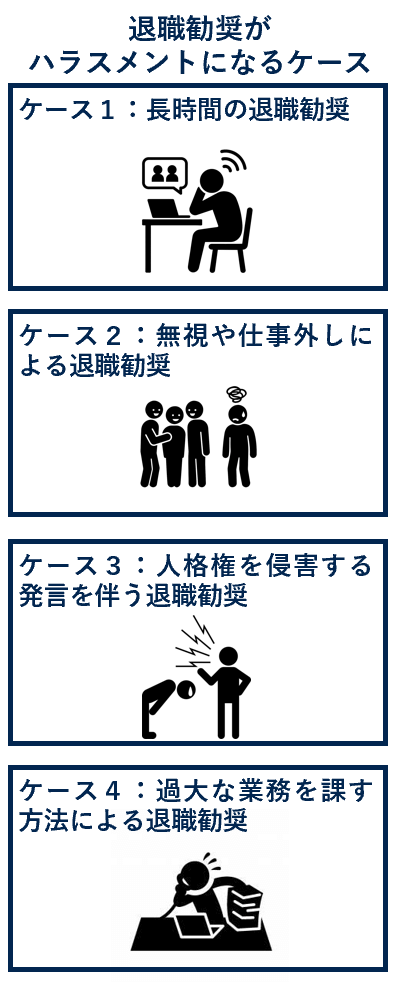

退職勧奨については、そのやり方によってはハラスメントに該当するケースがあります。

退職勧奨が行きすぎると、本人の意思に反して退職を強いられてしまい、精神的にも追い詰められてしまいます。

会社側は「勧めているだけ」と言い訳することがありますが、内容や頻度によっては違法な行為と判断されることもあります。

例えば、退職勧奨がハラスメントになるケースとしては、以下の4つがあります。

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。

退職勧奨は本来、労働者の意思を尊重して行われるべきものですが、長時間にわたって繰り返されると強要に近い状態になってしまいます。

何度も個別面談に呼び出されて長時間拘束されたり、「このまま働いていても先はない」「早く辞めた方が得だ」といった言葉でプレッシャーをかけられたりすると、精神的な負担が大きくなります。

例えば、週に何度も呼び出されて1時間以上にわたる面談を繰り返されたり、断っても再三話し合いを求められたりするようなケースでは、本人の自由意思による退職とは言いにくくなります。

このような場合には、退職の意思表示が「自由な判断ではなかった」と評価される可能性もあるため、やり取りの記録やメモを残しておくことが大切です。

会社が表立って退職を迫らなくても、意図的に孤立させるような行為が退職勧奨の一環として行われることもあります。

具体的には、同僚や上司からのあいさつや声かけがなくなったり、会議から外されたり、通常の業務から突然外されるといったケースです。

例えば、PCなどのアクセス権をはく奪され、長期間にわたり自宅で待機するよう命じられるような場合には、居場所がなくなったように感じてしまう方もいます。

こうしたやり方は本人に「辞めるしかない」と思わせるための圧力となりますので、ハラスメントとして問題視される可能性があります。

退職を促す際に、人格を否定するような発言が繰り返されると、それはハラスメント行為となります。

例えば、退職勧奨の場面で「新人の方がまだ使える」「お前の顔を見ると吐き気がする」などと発言することは、労働者の尊厳を傷つけるものであり、許されるものではありません。

このような発言は、たとえ退職を勧める目的であっても不法行為として慰謝料の対象となる場合もあります。

一見すると業務の一環のように見えても、あえて過剰な仕事を押し付けることで辞職に追い込む手法も存在します。

本来の担当業務とは異なる部署に異動させられたり、明らかに能力や処理量を超える仕事を押しつけられたりすることで、「もう辞めるしかない」と思わせることが目的です。

例えば、PIPなどと称して明らかに達成困難な課題を出して、PIPにチャレンジするか、退職勧奨に応じるか、どちらにするかなどと迫ってきます。

このようなやり方は、不当な退職勧奨と扱われる可能性があります。

PIPについては、以下の記事で詳しく解説しています。

ハラスメントによって退職に追い込まれた場合、加害者や会社に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

不当な扱いや精神的苦痛に対しては、法的に損害賠償を求める権利があるからです。

会社には、労働者が安全に働ける環境を提供する「安全配慮義務」があるため、これに違反してハラスメントを放置した場合には、使用者責任が問われます。

また、加害者個人に対しても、人格権を侵害するような言動について民事上の責任を問うことができます。

例えば、上司から「辞めろ」「無能だ」といった発言を毎日受け続けた結果、精神的に追い詰められて退職したような場合には、加害者と会社の双方に慰謝料を請求できる余地があります。

証拠としては、発言の録音データやメモ、医師の診断書、社内への相談記録などが有効です。

慰謝料の金額はケースごとに異なりますが、裁判では数十万円から100万円を超える判断が出ることもあります。

証拠の有無やハラスメントの内容・期間・影響の程度などによって変わるため、まずは弁護士に相談して見通しを立てるのが安心です。

退職して終わりにせず、受けた苦しみに正当な評価を求めたいと考える方は、慰謝料請求という選択肢も検討してみてください。

パワハラによる慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。

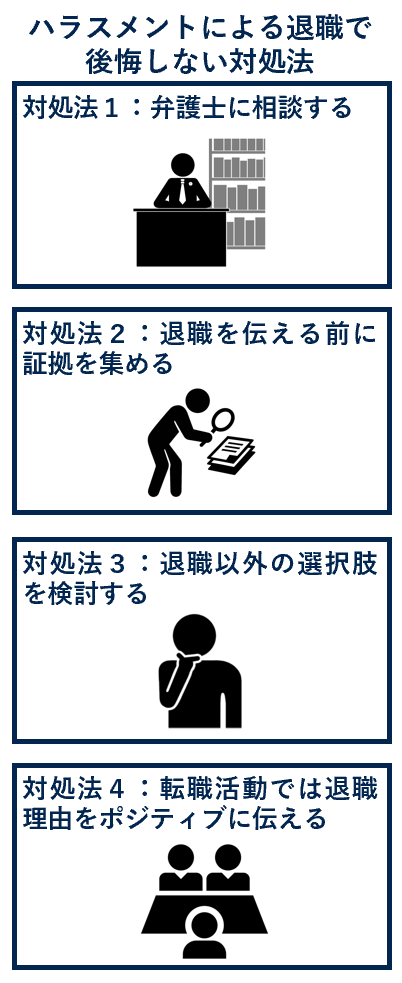

ハラスメントで退職する場合には、後悔しないよう事前の準備と冷静な判断がとても重要です。

勢いだけで退職を決めてしまうと、後で困る場面も出てきます。感情的になるのではなく、目的に応じた対応を取っていくことで、自分を守ることができます。

具体的には、ハラスメントによる退職で後悔しない場合の対処法としては、以下の4つがあります。

それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。

ハラスメントによる退職を検討している場合、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

法律的な見通しや請求の可能性、退職理由の伝え方などについて専門的なアドバイスを受けることができるからです。

例えば、慰謝料の請求が可能か、会社都合で退職できるか、どんな証拠が必要かといった点は、個別事情によって大きく変わるため、専門家の判断が必要になります。

自分だけで判断せずに、信頼できる弁護士に一度相談しておくことで、退職後の不安も大きく減らすことができます。

退職の意思を伝える前に、できる限りの証拠を集めておくことが非常に重要です。

証拠がなければ、ハラスメントがあったことを主張しても認められない可能性があるためです。

例えば、暴言の録音、日々の出来事をまとめたメモ、医師の診断書、社内相談の履歴などは、すべて有力な資料になります。

退職後に「言った・言わない」の争いにならないように、証拠はできるだけ客観的で記録性のあるものを残しておきましょう。

退職を考える前に、異動や制度の利用など、退職以外の選択肢も冷静に検討することが大切です。

必ずしも退職が最善の方法とは限らず、状況によっては職場に留まりながら問題を解決できる可能性もあるからです。

例えば、ハラスメントの加害者と距離を取るために異動を申し出たり、社内のハラスメント相談窓口を活用したりすることが考えられます。

また、ハラスメントによる心理的な負荷で体調を崩している場合には、医師の診断を受けたうえで休職制度を利用するという選択肢もあります。

休職を選ぶことで、心身を休めながら今後の対応を落ち着いて考える時間を持つことができますし、会社側が対応を改めるきっかけになることもあります。

退職は最終手段と位置づけ、今後の生活やキャリアにとって何が一番良いかを多角的に検討することが大切です。

退職後に転職活動をする際には、退職理由の伝え方に注意することが必要です。

ハラスメントが原因だったとしても、ネガティブな話し方をしてしまうと印象が悪く、採用をしてもらえないこともあるためです。

例えば、「職場環境の変化を機に、自分の能力を活かせる場所でチャレンジしたいと考えました」といった伝え方にすれば、前向きな印象を与えることができます。

事実と異なることを言う必要はありませんが、伝え方一つで採用担当者の印象は大きく変わります。

ポジティブな表現を意識して、自信を持って面接に臨みましょう。

ハラスメントに強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、ハラスメントでの退職について、会社都合になることが多いことを説明したうえで、退職届の書き方や慰謝料を解説しました。

この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・職場でハラスメントを受けたことが原因で退職する人は、年間86.5万人と言われており、非常に多くなっています。

・職場でハラスメントを受けたことが原因で退職する場合には、会社都合の退職として扱われる可能性があります。

・ハラスメントを理由に退職する場合には、退職届ついても、安易に一身上の都合と書くのではなく書き方に注意が必要です。

・退職勧奨がハラスメントになるケースとしては、以下の4つがあります。

ケース1:長時間の退職勧奨

ケース2:無視や仕事外しによる退職勧奨

ケース3:人格権を侵害する発言を伴う退職勧奨

ケース4:過大な業務を課す方法による退職勧奨

・ハラスメントによって退職に追い込まれた場合、加害者や会社に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

・ハラスメントによる退職で後悔しない場合の対処法としては、以下の4つがあります。

対処法1:弁護士に相談する

対処法2:退職を伝える前に証拠を集める

対処法3:退職以外の選択肢を検討する

対処法4:転職活動では退職理由をポジティブに伝える

この記事がハラスメントを受けていて退職したいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

おすすめの退職代行サービス

| サイト名 | おすすめ度 | 料金 | リンク |

|---|---|---|---|

退職代行ガーディアン

|

★★★★★ | 19,800円 | 公式サイト |

退職代行Jobs

|

★★★★☆ | 27,000円 | 公式サイト |

退職代行ヒトヤスミ

|

★★★☆☆ | 16,500円 | 公式サイト |

おすすめの転職支援サービス

| サイト名 | おすすめ度 | リンク |

|---|---|---|

Samurai Job

|

★★★★★ | グローバル・外資系・ハイクラスの転職支援サービス【Samurai Job】無料会員登録 |

ASSIGN AGENT

|

★★★★☆ | 【通常LP】アサイン|20代ハイエンド層の転職エージェント |

|

ウズウズ

|

★★★☆☆ | 内定まで徹底無料サポート 入社3ヶ月後の定着率は驚異の96% 【UZUZ第二新卒】

|

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。