!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/09/20

退職勧奨

病気を理由に退職勧奨をされてしまい悩んでいませんか?

病気で精神的にも辛い状態で退職するように言われても困ってしまいますよね。ショックで体調不良が悪化してしまう方もいるはずです。

病気を理由に退職勧奨を行うこと自体は可能です。

ただし、労働者の健康や権利に対して十分に配慮をしなければいけません。

会社側の発言や態様によっては違法となるケースもあります。

もし、病気を理由に退職勧奨された場合には、焦らずに冷静に対処するようにしましょう。

実は、昨今、適応障害やうつ病になってしまった方に対する退職勧奨が非常に多く、その中には、会社の対応が一方的であったり、十分な配慮がされていないケースも少なくありません。

この記事をとおして、病気を理由とした退職勧奨へ立ち向かうために、是非知っておいていただきたい知識やノウハウを分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、病気を理由に退職勧奨すること自体は可能であることを説明したうえで、違法となる3つのケースと簡単な対処法を解説していきます。

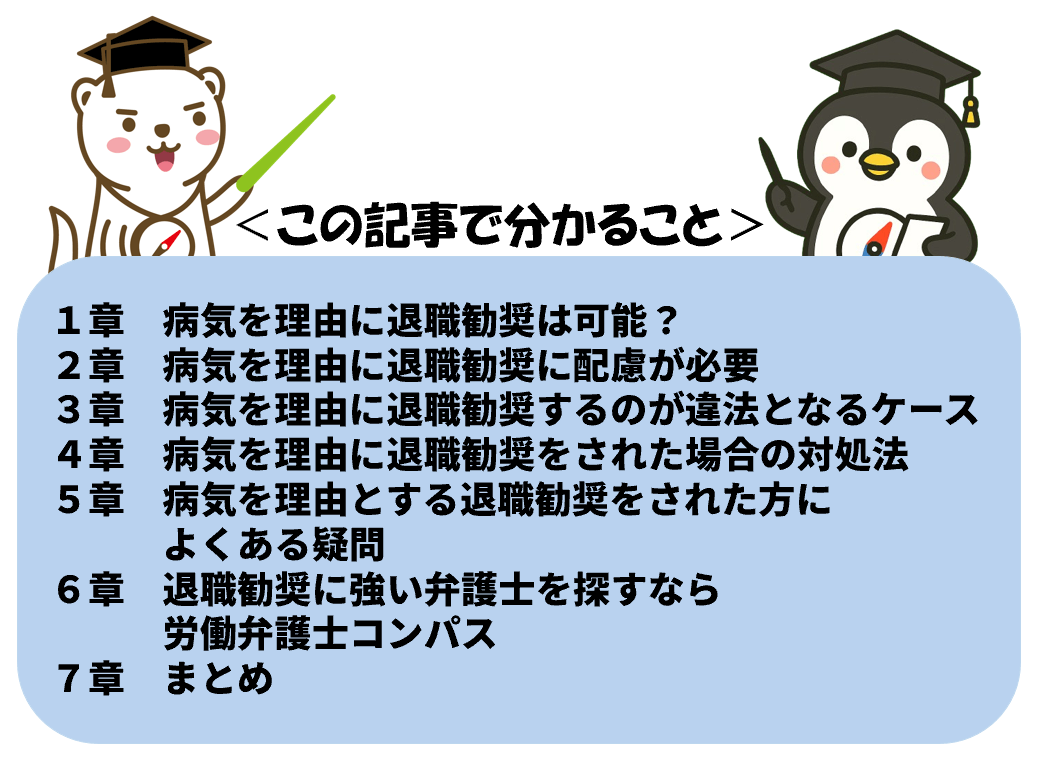

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、病気を理由に退職勧奨をされた場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

病気を理由に退職勧奨をすること自体は、可能です。

退職勧奨そのものを直接規制する法律はないためです。

退職勧奨は「退職の提案」にとどまる限り違法ではないとされており、強制や脅しにならない範囲であれば、自由に行うことができます。

例えば、長期の療養が必要な病気によって、今後も出勤の見込みがないような状況では、会社から退職勧奨を行われるようなことがあります。

そのため、病気によって業務に支障が出ている場合など、やむを得ない事情があるときには、会社側が退職を提案されることがあります。

ただし、あくまで「提案」である以上、本人の意思を無視して無理やり退職させるようなやり方は許されません。

提案を受けたときには、その内容や自分の体調・意向をよく考えたうえで、冷静に判断することが大切です。

病気を理由に退職を勧められた場合、会社はあなたの体調や気持ちにきちんと配慮する必要があります。

とくにうつ病や適応障害など、心の病気を抱えている場合には、無理に話を進められると、症状が悪化するおそれがあるため注意が必要です。

会社には「安全配慮義務」といって、働く人の健康を守るために、必要な気づかいや対応をする責任があります。

この義務を無視して、体調が悪いことを知りながら強く退職を迫ったり、休職や復職の可能性をきちんと検討せずに話を進めたりするのは、本来あるべき姿ではありません。

例えば、「病気の人に仕事は任せられない」「このままだとみんなに迷惑がかかる」などと言われて、強く退職を勧められた場合、その言葉自体がプレッシャーとなって病状がさらに悪化してしまうこともあります。

病気のときは気持ちが弱くなっていることもあるため、会社から何か言われるとつい従ってしまいそうになりますが、まずは落ち着いて、自分の状態を大切にしてください。

会社には、あなたの健康を守る責任があるということを忘れず、納得できないときはすぐに返事をせず、相談できる人に話してみましょう。

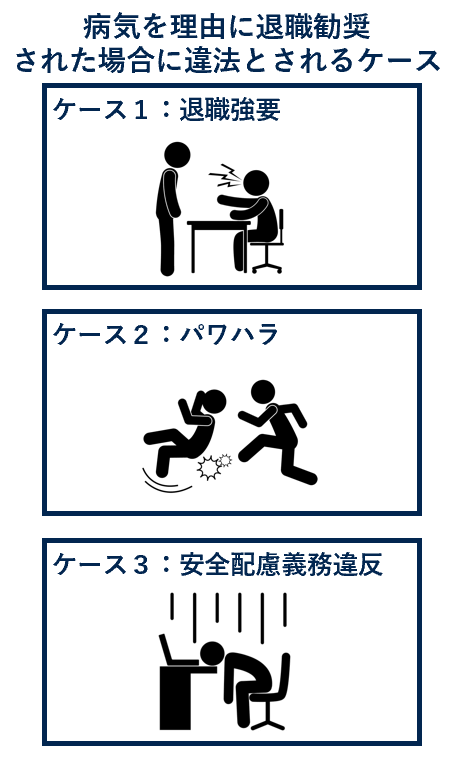

病気を理由に退職勧奨された場合には、会社側の発言や態様によっては違法となることがあります。

違法な退職勧奨に該当するケースを知っておくことで、自分の状況がどれに当てはまるか冷静に判断する材料になります。

例えば、病気を理由に退職勧奨された場合に違法とされるケースとしては以下の3つがあります。

それでは、順番に見ていきましょう。

退職強要とは、自分の意思に反して退職するよう何度も迫られることです。

会社が一方的に退職させようとして、執拗に話し合いを求めてきたり、圧力をかけたりする行為は違法です。

退職勧奨はあくまで「提案」にとどまる必要があります。

一度断っているのに何度もしつこく話をされる、断った理由を無視される、「辞めないと処分する」などと脅される場合は、提案ではなく強制に近くなります。

例えば、「このままだと会社にいられない」「周りに迷惑だから早く辞めて」などと繰り返されてしまうと、精神的に追い詰められて冷静な判断ができなくなるおそれがあります。

退職するかどうかは、労働者自身が自由に決めることです。会社が無理やり退職に追い込むような行為は許されません。

退職を勧める際に、人格を否定するような言動が含まれている場合はパワハラに該当します。

とくに病気を抱えている状況では、心ない言葉が強いダメージとなるため、慎重な対応が求められます。

パワハラとは、職場の優位な立場を利用して、精神的苦痛を与えるような行為を指します。

退職勧奨の場面で、「病気なら使えない」「役に立たないから辞めた方がいい」などの発言があった場合には、パワハラに該当する可能性があります。

例えば、面談中に声を荒げて責められたり、他の社員がいる前で退職を求められたりすると、恥をかかされたように感じて精神的に強い負担となります。

退職を提案する場合でも、相手の尊厳に配慮した言い方が必要です。パワハラに当たるような言動があれば、その退職勧奨は違法です。

パワハラで訴える方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

会社には、労働者の生命や健康を守るために、働く環境に気を配る義務があります。

これを「安全配慮義務」といいますが、病気のある人に対して無理な対応をすると、この義務に違反しているとされることがあります。

とくに精神疾患を抱えている場合には、病状や主治医の意見を確認せずに一方的に退職を勧めると、配慮を欠いた対応になってしまいます。

これは、病状を悪化させる危険があるため、会社側の責任が問われることもあります。

例えば、「主治医の診断なんて関係ない」「うつ病は自己責任だから、すぐに辞めてくれ」「体調を崩すような人に仕事は任せられない」などと発言は配慮を欠いているでしょう。

病気のときこそ、会社は労働者の立場に寄り添うことが大切です。配慮を怠った退職勧奨は、法的に問題となることを覚えておきましょう。

安全配慮義務違反については、以下の記事で詳しく解説しています。

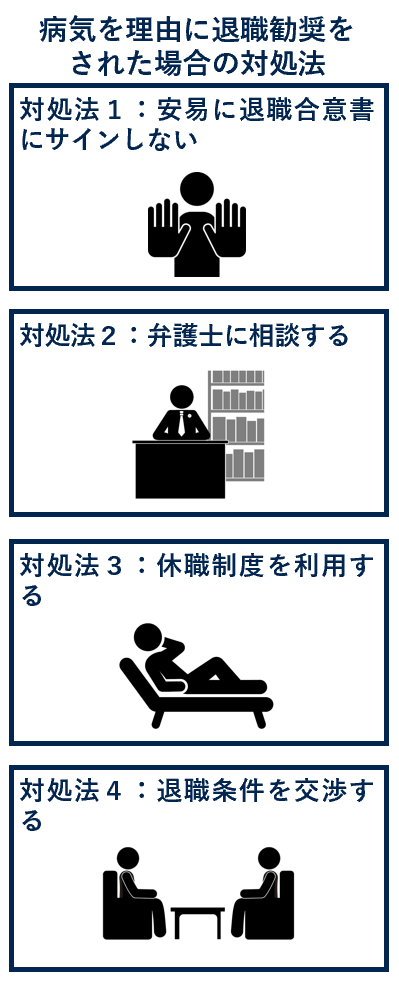

病気を理由に退職勧奨された場合には、焦らずに冷静に対処するようにしましょう。

会社の対応が正当であるか、自分の体調に合っているかを冷静に見極めたうえで、慎重に判断することが大切です。

無理に話を進められたり、体調が不安定な中で判断を迫られたりすると、後から「辞めなければよかった」と後悔することにもなりかねません。

大切なのは、焦らず、自分の状況に合った対処法を知り、実行することです。

具体的には、病気を理由に退職勧奨をされた場合の対処法としては以下の4つがあります。

それでは、順番に見ていきましょう。

退職を勧められても、安易に合意書や書類にサインしてはいけません。

いったんサインしてしまうと、後から撤回するのが難しくなるためです。

退職は重大な決断です。体調が不安定な状態で書類に署名してしまうと、「本当に辞めたかったのかどうか」が後でわからなくなってしまいます。

例えば、「これにサインすればスムーズに話が終わる」などと言われた場合でも、その場では判断せず、必ずいったん持ち帰って冷静に考える時間を取りましょう。

退職するかどうかは、あなた自身が納得して決めることです。

合意書へのサインは最後の判断であり、慎重すぎるくらいでちょうど良いのです。

退職合意書の拒否については、以下の記事で詳しく解説しています。

会社の対応に少しでも疑問や不安を感じたら、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

法律の専門家に相談することで、自分の状況が適切かどうかを客観的に判断してもらえます。

退職勧奨が強引すぎる場合や、不当に追い出されていると感じる場合には、法的に問題がある可能性があります。

弁護士に相談することで、会社と交渉してもらったり、書面を送ってもらったりすることもできます。

あなたの意向に応じて、どのような点に注意しなければいけないのかなど、丁寧に説明してもらうことができるはずです。

自分ひとりで抱え込まず、専門家の力を借りることも、自分を守る大切な方法です。

体調が悪くて働けないときは、まずは退職ではなく「休職」の制度を検討することも選択肢の一つです。

休職とは、一定期間、治療に専念するために仕事を休むことができる制度です。

会社によって条件は異なりますが、就業規則に基づいて申請できる場合が多く、無理に辞めなくても回復を待つ選択肢があります。

例えば、うつ病の診断書を提出して休職を申し出ると、最大で数か月から1年程度の療養期間が認められることもあります。

会社から退職を勧められても、すぐに辞めるのではなく、まずは休職できるかを確認してみてください。

治療と仕事の両立を考える上で、大切な制度です。

ただし、休職期間中については賃金が支払われないことも多く、休職期間満了までに治らないと自動退職とされるリスクもあります。

弁護士に十分に相談したうえで方針を検討しましょう。

退職に応じることも検討する場合には、退職条件の交渉をすることも検討しましょう。

あなたの生活やキャリアを守るためには、会社の言う通りの条件で応じるべきではないことも多いためです。

例えば、特別退職金を支給してもらったり、退職日まで就労免除期間としてガーデンリーブを設けてもらったりするよう交渉することもよくあります。

退職が避けられない場合でも、納得できる形で終えることができるように準備しましょう。

退職条件の相場や交渉については、以下の記事で詳しく解説しています。

病気を理由とする退職勧奨をされた際によくある疑問としては、以下の3つがあります。

それでは、これらの疑問について順番に解消していきましょう。

A:病気自体を理由として直ちに解雇することはできません。

解雇するには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要とされているためです。

ただし、病気それ自体を解雇理由とするのではなく、病気に伴う勤務状況や心身の状態を解雇理由として挙げられる傾向にあります。

うつ病を理由とする解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。

A:自動退職として処理されてしまう傾向にあます。

休職制度については法律で規定されているわけではなく、就業規則により規定されています。

休職期間満了時に治癒していなかった場合の措置も、就業規則に規定されているのが通常なので、確認するようにしましょう。

休職期間満了時の自然退職については、以下の記事で詳しく解説しています。

A:病気が労災による場合には、解雇は制限されます。

労災の場合には、療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないとされています。

退職勧奨に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、病気を理由に退職勧奨すること自体は可能であることを説明したうえで、違法となる3つのケースと簡単な対処法を解説しました。

この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・病気を理由に退職勧奨をすること自体は、可能です。

・病気を理由に退職を勧められた場合、会社はあなたの体調や気持ちにきちんと配慮する必要があります。

・病気を理由に退職勧奨された場合に違法とされるケースとしては以下の3つがあります。

ケース1:退職強要

ケース2:パワハラ

ケース3:安全配慮義務違反

・病気を理由に退職勧奨をされた場合の対処法としては以下の4つがあります。

対処法1:安易に退職合意書にサインしない

対処法2:弁護士に相談する

対処法3:休職制度を利用する

対処法4:退職条件を交渉する

この記事が病気を理由に退職勧奨をされてしまい悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。