!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/09/07

退職勧奨

会社から退職勧奨をされてしまい、どのような人が退職勧奨をされてしまうのか知りたいと悩んでいませんか?

なぜ自分が会社から退職するように言われるのか納得できないという方も多いですよね。

退職勧奨をされる人とは、会社から自主的に退職するように促されている人をいいます。

退職勧奨をされる人は、日々の業務内容や業務態度、周囲への接し方、会社内での立場などに一定の特徴があります。

退職勧奨をされる主な理由は、労働者側の落ち度を指摘されることが多いですが、会社側の原因であることもあります。

もし、あなたが会社から退職勧奨をされた場合でも、生活やキャリアを守るため、冷静に方針を検討し一貫した対応をしていくことが大切です。

実は、会社から退職勧奨をされた人の中には、その場で安易に退職を認めるような発言をしてしまい後悔をしてしまう方が非常に多いのです。

私自身が相談を受ける中でも、もっと早く相談していただきたかったと悔しい思いをすることが少なくありません。

この記事をとおして、退職勧奨をされている人たちに、是非知っておいていただきたい知識やノウハウをわかりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、退職勧奨をされる人の特徴10個を説明したうえで、最悪の結末を防ぐ簡単な対処法4つを解説していきます。

具体的に、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、退職勧奨をされてしまった人がどうすればいいのかがよくわかるはずです。

退職勧奨されたらどうすればいいのかについては、以下の動画で詳しく解説しています。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

退職勧奨をされる人とは、会社から自主的に退職するように促されている人をいいます。

会社は、法的なリスクを回避するために、解雇ではなく退職勧奨という形をとることがよくあります。

退職勧奨はあくまで「提案」にすぎませんので、強制されるものではありません。労働者は退職勧奨に応じたくなければ自由に拒否することができます。

しかし、実際には断りづらい雰囲気や圧力があるケースも多く見られます。

そのため、「なぜ自分が退職を勧められているのか」「退職に応じなければどうなるのか」を正しく理解し、冷静に対処することが大切です。

退職勧奨をされる人は、日々の業務内容や業務態度、周囲への接し方、会社内での立場などに一定の特徴があります。

会社側がどのような点を見て退職を促してくるのかを知ることで、自分自身の状況を客観的に捉えやすくなります。

特徴に該当したからといって即座に退職勧奨されるわけではありませんが、複数当てはまる場合は注意が必要です。

例えば、退職勧奨をされる人の特徴としては、以下の10個です。

それでは、これらの特徴について順番に説明していきます。

退職勧奨されやすい人の特徴の1つは、業務ミスが多いことです。

なぜなら、ミスの多い人材は会社にとって信頼しづらく、周囲にも負担がかかるからです。

例えば、顧客への誤送信や手続きミスを何度も繰り返すと、上司の評価も下がっていきます。

そのため、同じミスを繰り返さないように改善策を講じることが重要です。

顧客対応でクレームが頻発する人も、退職勧奨されるリスクが高まります。

クレームは会社の信頼を損なう要因となるため、重視されやすいからです。

例えば、口調が高圧的、説明不足、対応が遅いといった点が問題になります。

日々の対応を丁寧に見直すことで、リスクを軽減できます。

営業職などでは、数字の結果がすべてと見なされることがあります。

成果が出ない人材は「貢献していない」と評価され、退職を促されやすくなります。

たとえば、半年以上ノルマ未達が続いている場合などです。

とはいえ、改善の余地があるなら、目標の見直しや支援を求めることも必要です。

自発的に動かない人も、会社から評価されにくくなります。

理由は、周囲の士気を下げたり、成長の見込みがないと見られたりしがちだからです。

例えば、指示待ちばかりで、改善提案や挑戦的な行動を避ける傾向がある場合などです。

少しずつでも「自分から動く」姿勢を示すことが効果的です。

指示に従わない態度は、組織内で「協調性がない」と捉えられます。

その結果、上司や人事からマイナス評価を受けやすくなるからです。

例えば、納期を無視したり、自己判断で業務の優先順位を変えたりするケースです。

適切な理由がない限り、指示には原則従い、必要があれば相談する姿勢が求められます。

勤怠の乱れも、退職勧奨の大きな理由になります。

勤務態度の問題として、業務への影響が大きいためです。

例えば、月に数回遅刻や早退を繰り返している場合、信頼を失いかねません。

健康面や家庭の事情がある場合は、事前に会社に事情を説明しておくことが大切です。

基本的なマナーが欠けている人も、評価が下がりやすいです。

社会人としての常識を守れないと、組織内で浮いてしまうためです。

例えば、挨拶ができない、言葉遣いが雑、服装が不適切といった行動です。

小さなことでも、日々の意識で信頼は変わっていきます。

人間関係のトラブルが多い人も、会社として扱いにくい存在になります。

チームで働く以上、協調性や円滑な関係構築が重要視されるからです。

例えば、常に誰かと衝突していたり、陰口が多かったりする場合です。

信頼関係を築く努力を怠らないようにしましょう。

社内外で会社の悪口を言う人も、退職勧奨の対象になる可能性があります。

会社の風紀を乱す行為とされ、懲戒処分の対象になることもあるためです。

例えば、SNSや同僚との会話で不満を過度に発信するケースなどです。

不満がある場合は、信頼できる上司や相談窓口に建設的に伝えることが必要です。

リストラの一環として、年齢や年収の高い人が狙われることもあります。

人件費を削減する目的で、ベテラン層に退職勧奨が集中することがあるためです。

特に管理職や非現業職での配置転換が難しい場合に多く見られます。

自分の市場価値を見直しつつ、必要なら転職も視野に入れるとよいでしょう。

退職勧奨は、表向きは「お願い」ですが、背景には会社側の明確な理由があります。

会社にとってその人を雇い続けることにリスクや不利益があると判断されたとき、退職を促されるケースが多くなります。

ここでは、退職勧奨が行われる主な理由を以下のとおり5つに分けて解説します。

それでは、これらの理由について順番に説明していきます。

退職勧奨の理由として最もよく挙げられるのは、業務遂行能力が足りないことです。

なぜなら、求められるスキルや成果に対して継続的に基準を下回っている場合、改善の見込みが乏しいと判断されるためです。

例えば、指導を受けても改善せず、他の社員に比べて処理スピードや正確さが劣っているケースです。

そのため、自身の業務スキルを定期的に見直し、必要なら学び直すことが重要です。

勤務態度が悪いとされる人も、退職勧奨の対象になりやすいです。

理由は、組織内での協調が取れず、周囲の士気や生産性に悪影響を及ぼすためです。

たとえば、遅刻が多い、上司の指示に従わない、報告・連絡・相談がないといった行動です。

誤解されないように丁寧なコミュニケーションを心がけることが大切です。

勤務態度不良を理由とする解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。

会社の経営が苦しくなると、人員整理の一環として退職勧奨が行われることがあります。

なぜなら、人件費削減が短期的なコスト圧縮に直結するためです。

例えば、業績悪化に伴う希望退職募集などがこれに該当します。

このようなケースでは、個人の問題ではなく会社都合なので、冷静に権利を確認することが大切です。

リストラを拒否できるかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

健康上の理由で勤務継続が困難と判断され、退職勧奨につながるケースもあります。

会社側は業務に支障が出ることを懸念し、配置転換が難しいと判断すると退職を提案してくることがあるからです。

例えば、メンタル不調で長期の休職後に「復職は難しいのでは」と言われるような場合です。

まずは主治医の診断書をもとに、働ける環境づくりを模索すべきです。

休職中に退職に追い込まれる場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

休職しようとしたら退職するように言われる場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

価値観や働き方が会社の文化に合わないとされ、退職を促されることもあります。

なぜなら、会社は「組織との一体感」を重視し、違和感を持たれる人材を疎外する傾向があるからです。

例えば、自由な発想を重視する企業で保守的な姿勢を貫いている、逆に体育会系企業で静かに働きたい人などです。

この場合、無理に合わせようとせず、自分に合う職場を探す方が健全です。

もし、あなたが会社から退職勧奨をされた場合でも、冷静に方針を検討し一貫した対応をしていくことが大切です。

あなたの生活やキャリアを守る必要があり、不用意に退職に同意してしまうと、取り返しのつかない結果になりかねないためです。

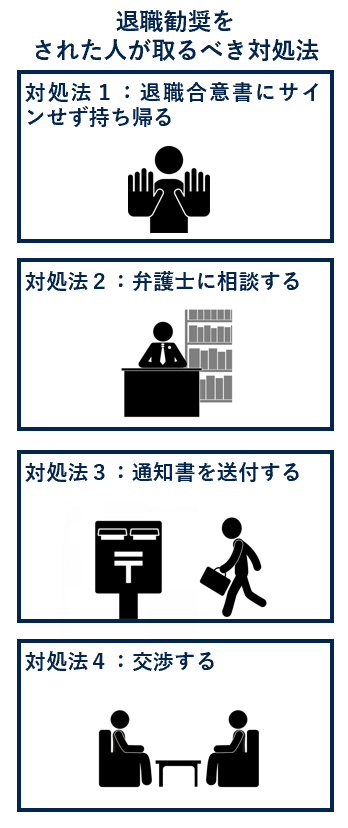

ここでは、退職勧奨をされた人が取るべき対処法を以下のとおり4つご紹介します。

それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。

まず、退職勧奨をされても、退職届や退職合意書は、その場ではサインしないで持ち帰るようにしましょう。

なぜなら、一度サインをしてしまうと「自分の意思で退職した」と扱われ、法的な争いで不利になるからです。

例えば、面談の場で退職自体に争いがないのであれば、「この書類にサインだけして」と言われるケースがよくあります。

退職合意書や退職届を交付されても、「弁護士に相談したいので一度持ち帰らせていただきます」とだけ回答するようにしましょう。

なお、サインをしなくても口頭でも退職が認められてしまうことがあるため、退職を認める発言や退職を前提とする発言も避けるよう注意が必要です。

退職合意書の拒否については、以下の記事で詳しく解説しています。

退職勧奨をされた場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。

法的な見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、どのような対応をするのがベストかについて助言してもらうといいでしょう。

とくに一度行ってしまった発言や対応は後から覆すことは容易ではないため、早めの相談を行うことが大切です。

ただし、弁護士であれば誰でもいいというわけではなく、労働問題に注力していて、退職勧奨対応に実績のある弁護士を探すことがおすすめです。

方針を決めたら会社に対して書面によりあなたの立場を明確に通知するといいでしょう。

あなたが退職勧奨に対して何も言わないでいると、会社側は勝手に退職手続きを進めてくることがあるためです。

弁護士に対応をお願いする場合には、代わりに弁護士に書面を送ってもらうといいでしょう。

退職勧奨に一定の理由がある場合でも、そのまま退職に応じる必要はありません。

むしろ、退職するのであれば、納得のいく条件を交渉すべきです。

例えば、給料の3か月分~6か月分程度の特別退職金が支給されることがよくあります。

特別退職金とは、会社が労働者に退職に応じてもらうために、通常の退職金とは別に支払う対価のことです。

また、転職しやすいように在籍間を延長し、その期間の就労免除してもらったうえで、給与を支給してもらうこともあります。

いわゆるガーデンリーブと言われる条件です。

ガーデンリーブについては以下の記事で詳しく解説しています。

退職勧奨をされる人によくある疑問としては以下の3つがあります。

それでは、これらの疑問について順番に解消していきましょう。

A:基本的には「会社都合退職」になります。

退職勧奨による退職についてはハローワークインターネットサービス上でも、会社都合退職と扱うものとされています。

ハローワークインターネットサービス|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

ただし、話し合いの結果、自己都合とすることに合意した場合などには自己都合とすることもあります。

A:そのまま雇用が継続されたり、解雇されたりすることになります。

退職勧奨は、労働者が承諾しない限り、労働者は退職したことになりません。

退職に同意していない労働者を会社が一方的に退職させるためには、解雇する必要があります。

そのため、会社から解雇されるか、又は、解雇されない場合には雇用が継続されることになります。

A:方針を決めてから転職活動を開始する時期などを調整した方がいいでしょう。

退職条件を交渉したり、解雇を争ったりする際には、転職活動の有無や状況が交渉に影響してくることもあるためです。

また、会社から退職勧奨に応じていないにもかかわらず、会社の負担で転職支援サービスを利用してもいいなどと言われることもありますが、リスクがあります。

退職を認めていたと指摘されてしまうことがありますし、転職活動の状況を会社に定期的に確認されることになるためです。

退職勧奨に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、退職勧奨をされる人の特徴10個を説明したうえで、最悪の結末を防ぐ簡単な対処法4つを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が会社から退職勧奨をされてしまい、どのような人が退職勧奨をされてしまうのか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。