!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

労働審判に必要な費用としては合計32万円~104万円程度となります。今回は、労働審判の費用はいくらかについて、弁護士費用相場や誰が払うかと節約方法4つを解説しました。

2025/11/28

労働一般

労働審判を申し立てたいものの、いくら費用がかかってしまうのか分からずに悩んでいませんか?

事案に応じて異なると言われても、おおよその目安が分からないと不安ですよね。

労働審判に必要な費用としては合計32万円~104万円程度となります。

労働審判の弁護士費用相場は、30万円~100万円程度です。着手金は15万円~30万円程度、報酬金は15%~30%、日当は2万円~3万円程度となっています。

労働審判から訴訟に移行した際には、追加の印紙代と予納郵便切手を収める必要があります。

法テラスを利用して労働審判を行う場合には、弁護士の着手金が8万8000円~13万2000円、報酬金は10%、実費は2万円程度となります。ただし、利用条件があり審査に時間がかかるのと、弁護士を選びにくいというデメリットがあります。

労働審判の費用は各自負担が原則であるため、通常、会社側には請求することができません。

労働審判の費用を節約するには、費用の内訳や相場を理解したうえで、工夫していくことが必要となります。

実は、労働審判の費用は安ければいいというわけではなく、良い結果を勝ち取るために必要な費用まで削ってしまうと、結果的に手元に残る金額が減ってしまう可能性もあります。

今回は、労働審判の費用はいくらかについて、弁護士費用相場や誰が払うかと節約方法4つを解説していきます。

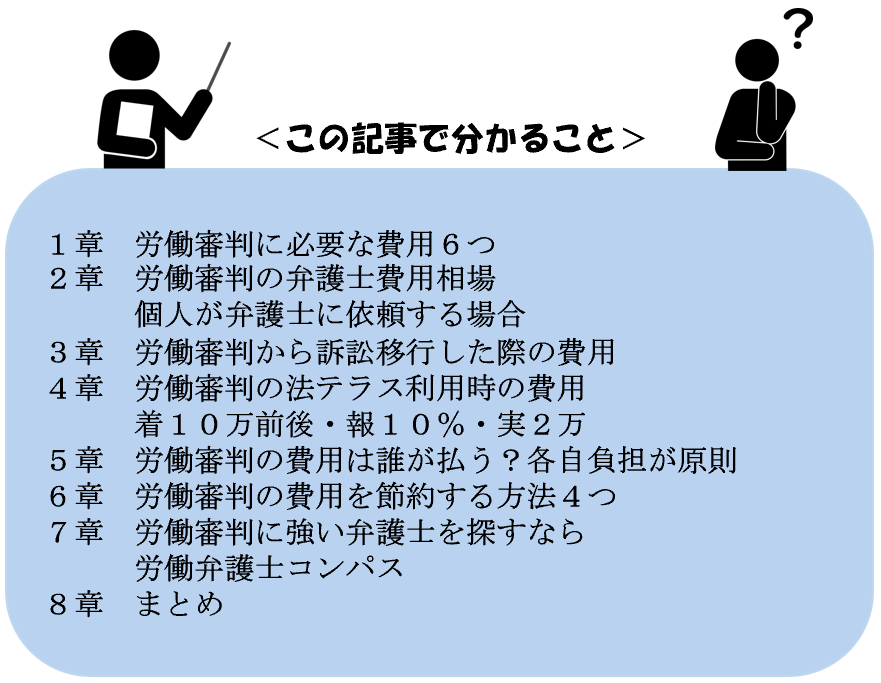

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、労働審判の費用をいくら用意しておけばいいのかがよくわかるはずです。

労働審判の費用については、以下の動画でも詳しく解説しています。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

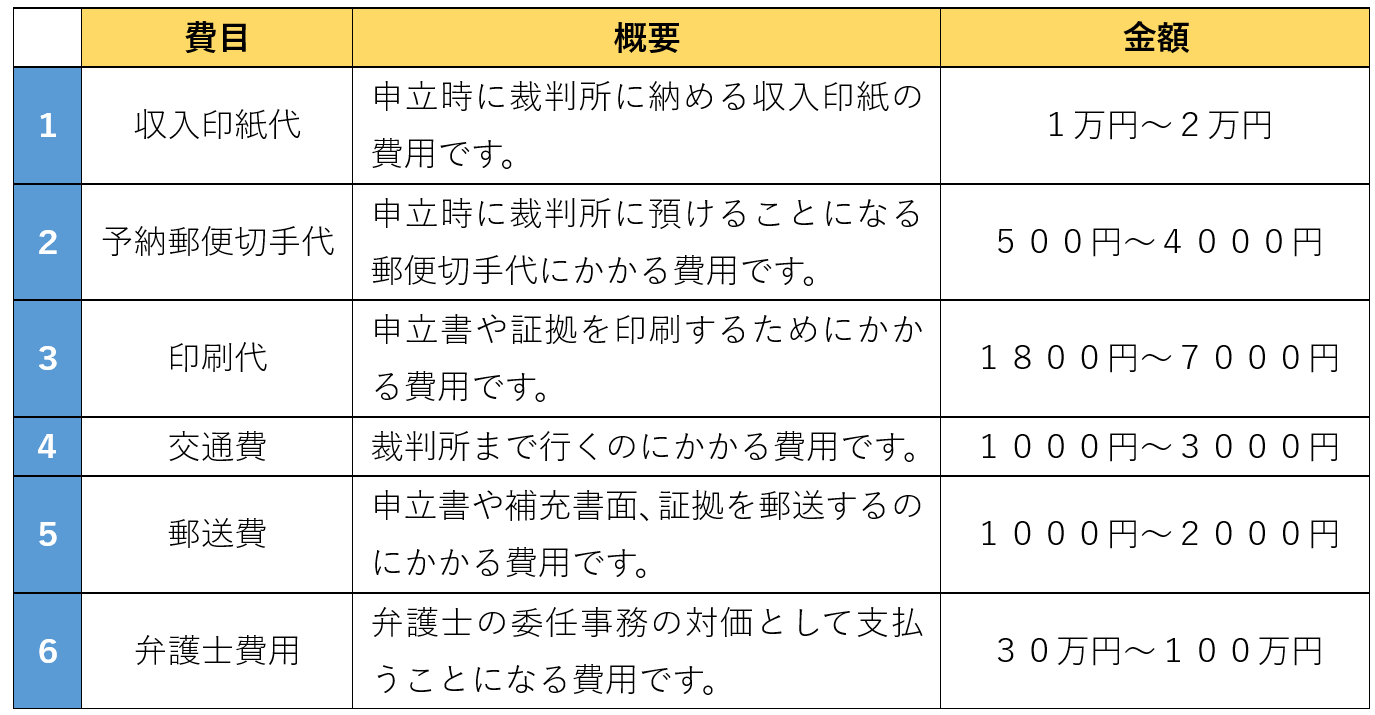

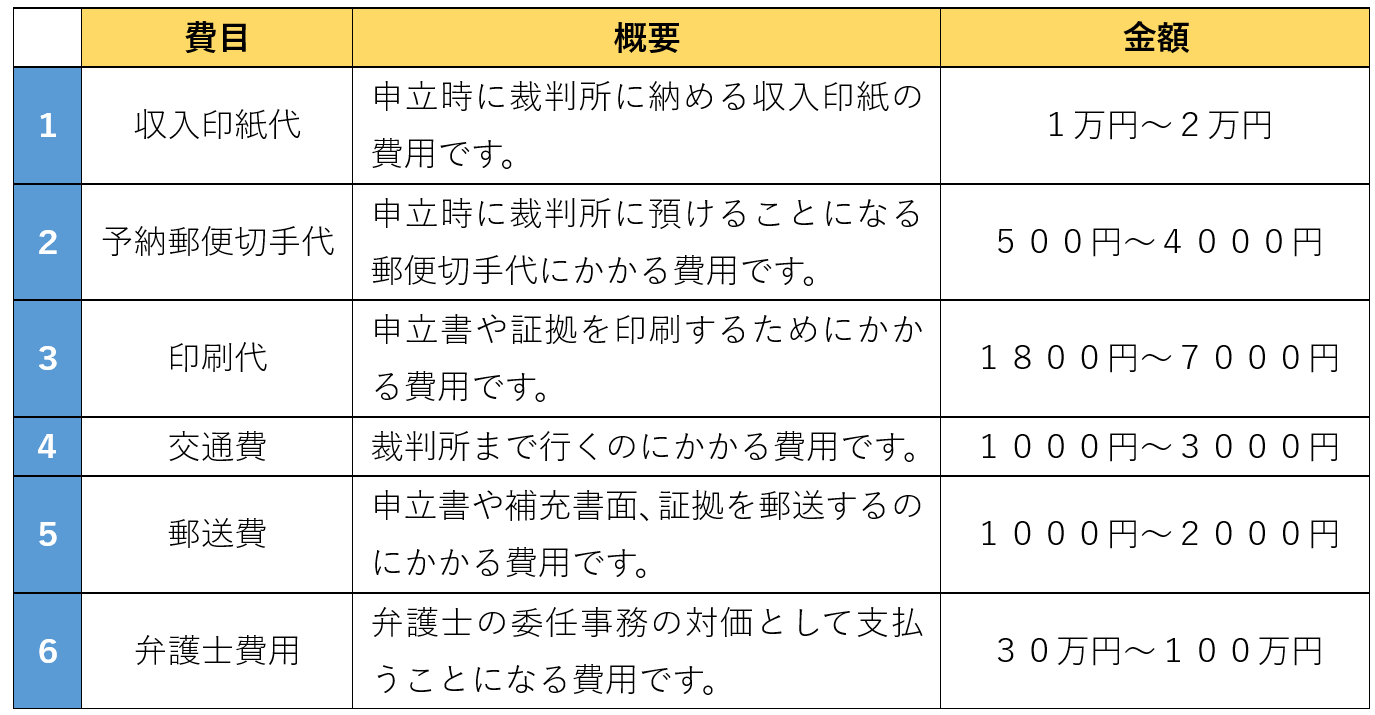

労働審判に必要な費用としては合計33万円~105万円程度となります。

具体的には、労働審判に必要な費用を整理すると以下のとおりです。

それでは、これらの内容について順番に説明していきます。

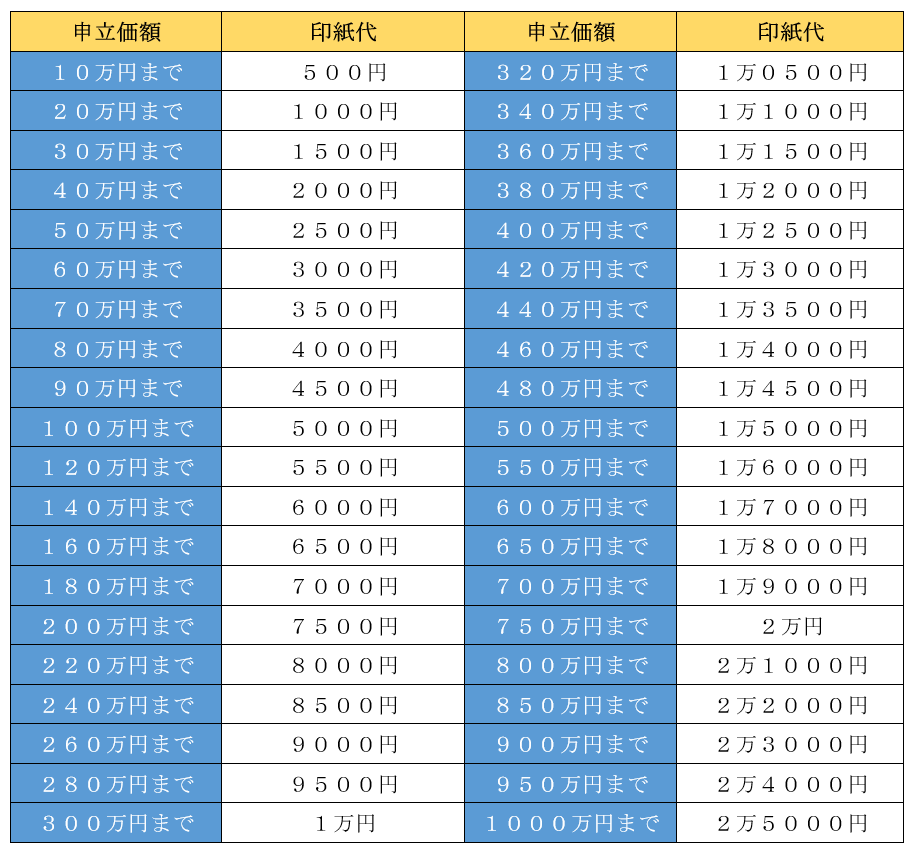

労働審判の際にかかる収入印紙代は、1万円~2万円です。

労働審判を申し立てる際には、申し立てをした金額に応じて、収入印紙を裁判所に納める必要があります。

収入印紙代は、申立価額に応じて以下のとおりとされています。

労働審判の際にかかる予納郵便切手代は、500円~4000円です。

労働審判を申し立てる際には、裁判所に郵便切手を預ける必要があります。裁判所が書面を郵送する際に郵便切手が必要となるためです。

裁判所ごとに運用が異なりますので、申立の前に裁判所に電話をして郵便切手の金額を確認しておくとスムーズです。

東京地方裁判所では、予納郵券代は会社側に申立書等一式を送るのに必要な切手代程度で足りますので、500円程度となることが多いです。

ただし、労働審判で調停が成立した際などに、調書を裁判所まで取りに行かず、郵送で送ってもらえる場合には、追加で1100円前後の郵便切手が必要になります。

なお、予納郵便切手は、最後に余った分は裁判所から戻ってきます。

労働審判の際にかかる印刷代は、1800円~7000円です。

労働審判では、申立書、証拠を提出する必要があります。

例えば、労働審判を申し立てる際には、労働審判申立書は5部、証拠説明書と甲号証は2部(裁判所によっては3部)を印刷することになります。また、それぞれ自分の分も1部印刷する必要があるでしょう。

申立書を15ページとして6部印刷すると、90頁となります。

証拠説明書を3ページとして3部印刷すると、9頁となります。

甲号証が合計30頁として3部印刷すると、90頁となります。

合計189ページを1枚10円として計算すると1890円となります。

ただし、争点が多くなれば申立書の枚数は増えますし、証拠が増えれば甲号証のページ数も増えることになります。

更に、答弁書の内容次第では、補充書面を追加で提出する必要がある場合もあります。

加えて、証拠によっては、カラー印刷が必要なものもでてきます。

そのため、争いが多い事案では印刷代だけで5000円以上かかってしまうこともあります。

労働審判の際にかかる交通費は、1000円~3000円です。

労働審判の期日については、原則として、裁判所に出頭することが必要となります。

全三回と言う期日で迅速に実態を即した解決を目指していくためです。

裁判所までの交通費(電車代等)として、期日の回数×往復代の費用がかかることになります。

労働審判の際にかかる郵送費は、1000円~2000円です。

申立書や証拠、補充書面は、裁判所や相手方に送る必要があります。

レターパックライトなどで送付することが多いですが、レターパックライトの料金は1つ430円となります。

申立時にレターパックライトを1個使用すると430円かかることになり、1つの封筒に入りきらない場合には2個使用することになり860円となります。

答弁書が提出された後に補充書面を提出する際は、相手方にも直送する必要がありますので、追加で、裁判所へ送付するレターパックライト430円、相手方へ送付するレターパックライト430円がかかります。

労働審判の際にかかる弁護士費用は、30万円~100万円です。

弁護士費用の内訳については、第2章で詳しく説明します。

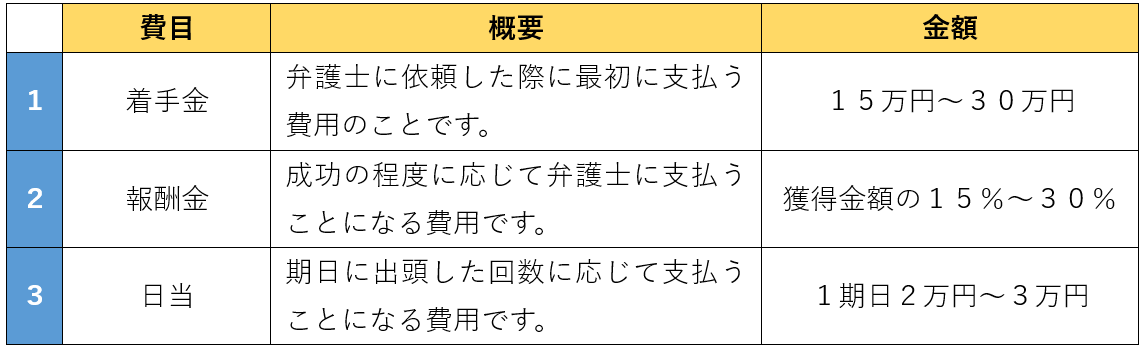

労働審判の弁護士費用相場は、30万円~100万円程度です。

労働審判の弁護士費用の内訳は以下のとおりです。

それでは、これらの費用について順番に説明していきます。

労働審判の弁護士の着手金の相場は、15万円~30万円程度です。

着手金とは、弁護士に依頼した際に最初に支払う費用です。着手金を振り込んだ後に、弁護士は委任事務を開始することになります。

あくまでも、委任事務に着手することの対価として必要になるものであるため、仮に失敗に終わった場合であっても、返金してもらうことはできません。

最近では、着手金0円としている事務所も出てきています。

労働審判の弁護士の報酬金の相場は、獲得金額の15%~30%程度です。

報酬金とは、成功の程度に応じて弁護士に支払うことになる費用です。

何も獲得できず失敗に終わった場合には、報酬金も発生しないことになります。

ただし、「雇用契約上の権利を有する地位の確認」や「解雇の撤回」と金銭的な評価が難しい利益については、事前にいくらの金額とみなすなどの取り決めをしておくことが多いです。

労働審判の弁護士の日当は、1期日2万円~3万円程度です。

日当は、期日に出頭した回数に応じて支払うことになる費用です。

労働審判から訴訟に移行した際には、追加の印紙代と予納郵便切手を収める必要があります。

労働審判よりも、訴訟の方が裁判所に納める収入印紙の金額が大きくなっています。申立価額にもよりますが、労働審判の印紙代はおおよそ訴訟の2分の1程度となっているためです。

労働審判から訴訟に移行する際には、労働審判時に収めた収入印紙では不足している差額を裁判所に納める必要があります。

また、予納郵便切手についても、訴訟に移行した際に、追加で6000円を納めるように求められます。

通常、訴訟に移行した後に、裁判所の書記官から電話連絡が来るか、又は、事務連絡書面が届きますので、連絡があったら対応するようにしましょう。

法テラスを利用して、労働審判を申し立てる際には、上記の費用よりも安くなるのが通常です。

法テラスで決められた算定基準に基づいて弁護士費用や実費が決められることになり、同算定基準で決められた費用が低廉なものになっているためです。

具体的には、法テラスを利用して労働審判を行う場合には、弁護士の着手金が8万8000円~13万2000円、報酬金は10%、実費は2万円程度となります。

ただし、法テラスを利用するには条件がありますので、これを満たしていないと利用することができません。この審査にも時間がかかることになります。

また、法テラスでの相談から依頼を行う際には、誰が相談を担当するかがわからないため、労働問題が得意な弁護士や経験が豊富な弁護士に当たるとは限りません。

初回相談無料で、完全成功報酬制の弁護士事務所なども増えてきていますので、労働問題が得意で経験豊富な弁護士を選んだ方が合理的な場合も多いでしょう。

労働審判の費用は、通常、会社側には請求することができません。

労働審判には、非訟事件手続に関する規定が準用されていて、非訟事件の手続費用は各自の負担とするとされているためです(労働審判法29条、非訟事件手続法26条1項)。

これに対して、訴訟では、収入印紙代等の訴訟費用(弁護士費用は含まれません)の一部又は全部を敗訴者側で負担するよう命じる判決が出ることもあります。

訴訟には、民事訴訟法が適用されることになり、訴訟費用は敗訴当事者が負担するとされているためです(民事訴訟法61条)。

ただし、例外的に、不法行為に基づき損害賠償を請求する際には、損害金額の10%程度の範囲で、弁護士費用相当額の損害賠償を請求することができます。

例えば、以下のような事案では、損害金額の10%を弁護士費用相当額の損害として会社に請求できる可能性があります。

労働審判の費用を節約するには、費用の内訳や相場を理解したうえで、工夫していくことが必要となります。

労働審判の費用は安ければいいというわけではなく、良い結果を勝ち取るために必要な費用まで削ってしまうと、結果的に手元に残る金額が減ってしまう可能性もあるのです。

そのため、費用を節約する際には、結果に影響がない部分を見極めて節約していく必要があります。

具体的には、労働審判の費用を節約する方法としては、以下の4つを確認するようにしましょう。

労働審判の費用を節約する方法の1つ目は、弁護士の費用体系を確認することです。

労働審判の費用中で一番大きな割合を占めているのは弁護士費用だからです。

依頼する際には、弁護士費用が相場を大幅に超えていないかを確認するようにしましょう。

ただし、安すぎる場合にも注意が必要となります。本来、労働審判について適切な弁護をしていくには、それなりの労力や時間がかかることになるためです。

弁護士費用の相場の範囲内で、かつ、労働審判について十分な実績がある弁護士を探すといいでしょう。

なお、着手金0円や完全成功報酬制の場合には、失敗に終わった場合のリスクを抑えることはできますが、反面成功した場合の報酬金が大きめに設定されている傾向にあります。

つまり、着手金ありの事務所と着手金なしの事務所では、成功した場合には着手金なしの事務所の方が支払う総額は大きくなることが多いです。

リスクを抑えたいか、支払うことになる総額を抑えたいか等の意向も、踏まえたうえで、どのよう費用体系を選ぶか検討しましょう。

労働審判の費用を節約する方法の2つ目は、適正な金額を請求することです。

過大な金額を請求しても結局認められませんし、収入印紙が高額になるだけであるためです。

適正な金額を請求することで、収入印紙代を抑えることができます。

ただし、複数争点があることが通常で、裁判所の心証も読めないこともありますので、必要以上に低い金額を記載すると、最終的に認容される金額が減ってしまうリスクもあります。

弁護士と相談してどの程度の金額を請求するのがいいのか確認したうえで進めていくようにしましょう。

労働審判の費用を節約する方法の3つ目は、近くの裁判所に提起することです。

遠方の裁判所になってしまうと、交通費が高額化しがちであるためです。

労働審判については比較的管轄が広くなっており、労働者が勤務している場所や会社の支店の所在地などにも、労働審判を提起できることがあります。

例えば、本店が東京にあっても、あなたが名古屋に勤務していた場合には、名古屋地方裁判所に労働審判を申し立てることができます。

出頭しやすい裁判所に申し立てることができないか検討してみるといいでしょう。

労働審判の費用を節約する方法の4つ目は、主張や証拠の要点を抑え整理することです。

長大な申立書や大量の証拠を提出すると、印刷代も高くなってしまうためです。

労働審判は全三回という限られた期日の中で迅速に解決する手続きなので、ポイントを押さえたうえで、冗長にならないようにしましょう。

また、証拠もカラーにする必要のない部分は白黒印刷とするといいでしょう。

労働審判に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、労働審判の費用はいくらかについて、弁護士費用相場や誰が払うかと節約方法4つを解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

この記事が労働審判を申し立てたいものの、いくら費用がかかってしまうのか分からずに悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

労働審判に必要な費用としては合計32万円~104万円程度となります。今回は、労働審判の費用はいくらかについて、弁護士費用相場や誰が払うかと節約方法4つを解説しました。

2025年2月22日

不当解雇

労働審判に必要な費用としては合計32万円~104万円程度となります。今回は、労働審判の費用はいくらかについて、弁護士費用相場や誰が払うかと節約方法4つを解説しました。

2025年4月13日

ハラスメント

労働審判に必要な費用としては合計32万円~104万円程度となります。今回は、労働審判の費用はいくらかについて、弁護士費用相場や誰が払うかと節約方法4つを解説しました。