!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/09/23

ハラスメント

自分の部下からパワハラを受けていて困っていませんか?

仕事をする中で反抗的な態度をとられてしまい、精神的に疲弊してしまっている方も少なくないのではないでしょうか。

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。

逆パワハラであっても、職場におけるパワ―ハラスメントに該当することに変わりはなく、法律上、損害賠償の対象となることがあります。

逆パワハラの原因としては、職場環境に問題がある場合もありますが、部下の性質による場合もあります。

例えば、仕事をお願いするたびに強く反発して嫌味を言ってきたり、ため息をついて不貞腐れた態度を取ったり、無視したりと言った例が典型となります。

逆パワハラをする社員には、一定の特徴がありますので、その性質に応じた距離感や対応を見つけるといいでしょう。

逆パワハラをされた場合でも、報復を目的とした仕返し行為については、あなた自身に不利益になってしまう可能性もあるため注意が必要です。

逆パワハラを受けている場合には、証拠を取ったうえで、感情的にならず、冷静に粛々と対処していきましょう。

逆パワハラを行ったモンスター社員の末路としては悲惨なものとなってしまうことも珍しくありません。

実は、昨今、若手社員の権利意識に変化が生じてきたためか、上司を過度に攻撃するような発言や態様をする方が出てきています。

この記事をとおして、上司であってもパワハラの被害にあってしまうことを知っていただければ幸いです。

今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説していきます。

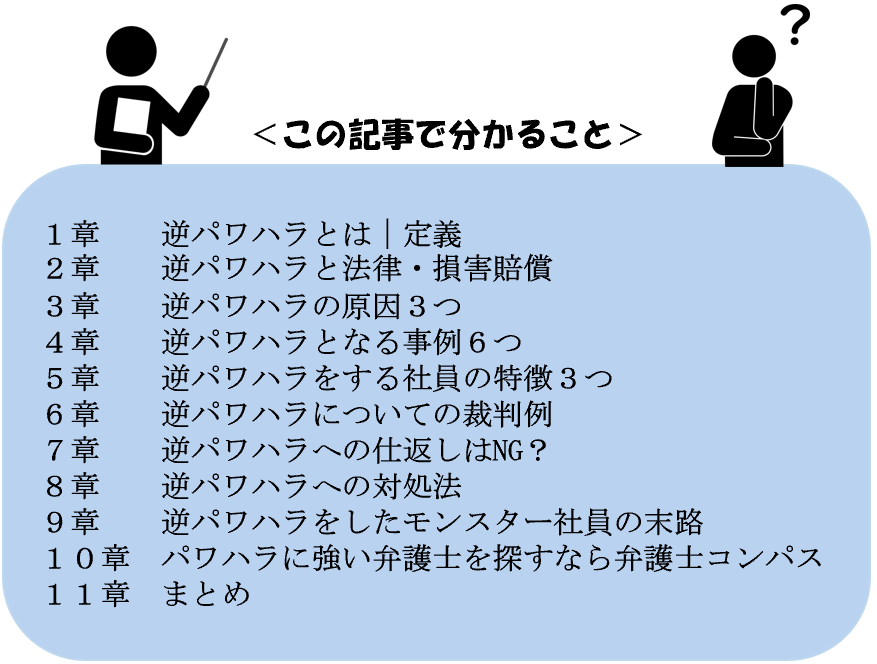

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、逆パワハラをされた場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

逆パワハラについては、以下の動画で詳しく解説しています。

逆パワハラについては、以下のショート動画でも1分程度にまとめています。時間がない方は是非コチラを見てください。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。

つまり、立場上は部下にあたる人物が、上司に対して精神的苦痛や業務妨害となるような行為を繰り返し行うことです。

例えば、部下が上司に対して無視や嫌がらせ、嘲笑、業務命令の拒否などを行うケースが該当します。

逆パワハラは、上司にとって深刻な精神的被害をもたらすものですし、企業内の指揮命令系統や組織運営に対しても大きな悪影響を及ぼします。

重要なのは、「上司=加害者」という固定観念にとらわれず、上下関係にかかわらず不当な言動が存在すれば、それがパワハラに該当し得るという点です。

近年では、若手社員の権利意識の高まりやSNSによる発言力の拡大が背景にあり、上司が部下からの言動により精神的に追い詰められるケースが増えています。

職場内で「立場が下だからパワハラにならない」という誤解は通用しません。逆パワハラも立派なハラスメントであり、企業としてもその対応が求められています。

逆パワハラであっても、職場におけるパワ―ハラスメントに該当することに変わりはなく、法律上、損害賠償の対象となることがあります。

労働施策総合推進法では、事業主は、職場におけるパワーハラスメントに対して、雇用管理上必要な措置を講じなければならないとされています。

そして、厚生労働省の指針では、以下のように部下による行為についても、職場におけるパワ―ハラスメントに該当する例として挙げられています。

逆パワハラ行為は、労働者の働きやすい職場環境で働く利益を侵害するものですので、不法行為に該当する可能性があります。

つまり、逆パワハラを受けた被害者は、加害者に対して、慰謝料などの損害賠償を請求できる可能性があります。

また、会社も、労働者の安全に配慮する義務を負っていますので、逆パワハラへの必要な措置を怠った場合には、債務不履行や使用者責任を理由として損害賠償責任を負うことがあります。

逆パワハラは突然発生するものではなく、その背景にはさまざまな原因や職場環境の変化が潜んでいます。

なぜ部下が上司に対して攻撃的な態度を取るのか、どのような要因が火種となるのかを把握することで、早期発見や予防につながります。

例えば、逆パワハラの原因としては、以下の3つがあります。

それでは、これらの原因について順番に説明していきます。

近年、多くの企業ではフラットな組織体制が採用され、従来のような厳格な上下関係が希薄になりつつあります。

さらに、年齢や勤続年数に関係なく、能力や成果によって評価される成果主義が導入されたことで、若手社員でも上司より高い評価を受けるケースも珍しくありません。

このような構造的変化により、上司と部下の間に本来あるべき尊重や配慮が薄れ、部下が上司を軽視するようになる土壌が生まれます。

その結果、業務命令に従わなかったり、指示を否定したりする行動が常態化し、逆パワハラの温床となるのです。

年功序列が崩れ、成果主義やフラットな組織文化が定着する中で、上司と部下の立場が形式的なものになりつつあります。

そのため、実質的に部下の方が発言力を持っていたり、スキル面で上回る場合には、逆パワハラの温床となったりすることがあります。

上司の指導方法やマネジメントスタイルに対して不満を抱くことは誰にでもありますが、それを表現する方法を誤ると、逆パワハラに発展する可能性があります。

とくに、昇進や賞与、評価などに差があると、部下は「自分の方が優秀なのに報われていない」という不満や嫉妬心を抱きやすくなります。

これがエスカレートすると、上司に対する冷笑や陰口、無視、意図的な業務妨害といった行為につながり、結果的にハラスメントに発展します。

また、正当な指導に対して「それはパワハラだ」と逆に責め立てるようなケースもあります。

人事評価や職務命令、注意指導に対する不満が蓄積し、「報復的」にパワハラ的態度を取る部下も存在します。

とくに、自分の方が能力があるという自負がある部下は、上司の指導に納得できず、あからさまに無視したり、陰口を言ったりする傾向があります。

逆パワハラが発生する背景には、部下個人の内面的な問題やストレス耐性の低さが関係していることがあります。

例えば、コミュニケーション能力が未熟で、自分の気持ちを適切に伝えられない部下は、感情的な反応を起こしやすくなります。

また、職場内で孤立感を抱いていたり、過去に上司からの対応に対して強い不信感を持っていたりする場合も、無意識に敵対的な態度をとってしまうことがあります。

これは必ずしも悪意から来るものとは限らず、職場内の人間関係や心理的安全性の欠如が関係していることもあります。

一方で、仕事に対するモチベーションが低く、上司の指示に意味を見いだせないと感じている部下も、従うことを拒否したり、あえて反抗的な態度を取ったりする傾向があります。

このように、部下の性格や精神状態、人間関係の在り方など、さまざまな要因が複雑に絡み合い、逆パワハラという形で表面化することがあるのです。

逆パワハラは一見するとささいな言動に見えることがありますが、繰り返しや集団的な実行が伴うと、重大な心理的圧迫や組織秩序の破壊を引き起こします。

とくに、上司の立場にある人物は、部下からの行動を表立って非難しづらいという立場上の制約があるため、逆パワハラにさらされた場合でも声を上げにくいという現実があります。

ここでは、職場で発生しやすい6つの典型的な逆パワハラ事例について、より具体的な状況を交えて紹介します。

例えば、逆パワハラとなる事例としては、以下の6つがあります。

それでは、これらの事例について順番に説明していきます。

上司が「この件について報告をお願いします」と声をかけるたびに、深いため息をついたり、「はあ?」「またですか」といった呟きを返したりする部下がいます。

こうした言動は、単なる感情の発露と片づけられがちですが、繰り返されることで上司は委縮し、業務指示を出すこと自体が精神的負担となります。

チーム内にも緊張が生じ、職場の風通しが悪くなります。

上司が会議などで真剣な発言をした際に、「またその話ですか?」「それ、前も言ってましたよね」などと茶化したり、周囲を巻き込み失笑を誘う態度をとったりする部下がいます。

こうした態度は、上司の威厳や信頼性を損なうだけでなく、職場内での指導体制を崩壊させる要因にもなり得ます。

職場内のチャットグループに上司だけを入れずに業務連絡を回す、業務時間外の懇親会に上司だけを誘わないなど、意図的に排除する行為が見られます。

このような孤立化は、上司に対する直接的な言動ではなくても、継続されれば明らかな精神的圧力となります。

匿名であっても、SNSで上司の指導方法や人間性について愚痴や悪口を投稿することは、名誉毀損や業務妨害につながります。

「今日も上司の〇〇がうざかった」「あの人、本当に使えない」など、特定されるような内容で投稿を繰り返すことは、上司本人の知るところとなれば深刻なストレスになります。

部下自身のミスにもかかわらず、「指示があいまいだった」「やる必要があると教えられていなかった」などと理由をつけて責任転嫁が繰り返されることがあります。

とくに、第三者に向けて「自分は被害者だ」と印象づけるような発言が重なると、上司の管理責任が問われやすくなり、精神的なプレッシャーも大きくなります。

正当な指導や注意に対して「パワハラだ」「高圧的だった」と毎回のように苦情を申し立てる部下もいます。

こうした訴えが一度きりであればともかく、繰り返されることで上司は自分の言動に対して過度に萎縮し、本来のマネジメントができなくなってしまいます。

結果として、組織運営にも大きな支障をきたす事態に発展しかねません。

このような行為は、一つひとつは「単なる不満の表現」に見えるかもしれませんが、継続性や他者への影響、上司の心理的負担を考慮すれば、逆パワハラと認定されうるものです。

上司自身が声を上げにくいからこそ、こうした行為の積み重ねが深刻な問題となって表面化するのです。

逆パワハラをする社員には、一定の特徴がありますので、その性質に応じた距離感や対応を見つけるといいでしょう。

もちろんすべてのケースがこの特徴に当てはまるわけではありませんが、問題行動の背景には性格傾向や職場での立ち位置、価値観の違いが影響していることも少なくありません。

ここでは逆パワハラに発展しやすい社員の典型的な3タイプを紹介します。

それでは、これらの特徴について順番に説明していきます。

このタイプの部下は、上司に対して基本的な敬意を持たず、「自分のほうが能力がある」「上司のやり方は時代遅れだ」といった否定的な感情を持っています。

そのため、指示に対して従わなかったり、わざと反論したり、他の同僚に陰口を言いふらすなど、挑発的な態度をとることがあります。

評価制度などによって部下の発言力が強まり、実質的に上司より力を持っていると感じたとき、こうした言動がエスカレートしやすくなります。

本人にとっては「正当な主張」であっても、上司にとっては明確なハラスメントに感じられることがあります。

パート社員の中には、「自分は非正規だから責任はない」「都合が悪ければ休めばいい」といった意識を強く持っている人もいます。

このような社員は、指示を無視したり、業務中に無言で帰宅したり、注意されたことに対して逆に文句を言うなどの行動をとることがあります。

また、こうした態度が他のパート従業員に伝染すると、組織内に「上司の言うことは聞かなくていい」という空気が生まれ、現場の統制が取れなくなってしまいます。

指導しようにも「ハラスメント」として受け止められやすいため、上司は対応に困り、精神的に追い詰められてしまうこともあります。

新入社員に多く見られるのがこのタイプです。

社会経験が少なく、叱られたり注意されたりした経験も乏しいため、上司からの業務指導や助言を「人格否定された」と過剰に受け止める傾向があります。

その結果、「あの言い方はパワハラだ」と訴えたり、必要以上に傷ついた態度を取ったり、場合によっては周囲に被害者意識を伝播するなど、職場に緊張を生じさせることがあります。

新入社員には丁寧なフォローが必要ですが、行き過ぎた主張が職場の人間関係を悪化させ、上司に逆パワハラと感じさせてしまうこともあるのです。

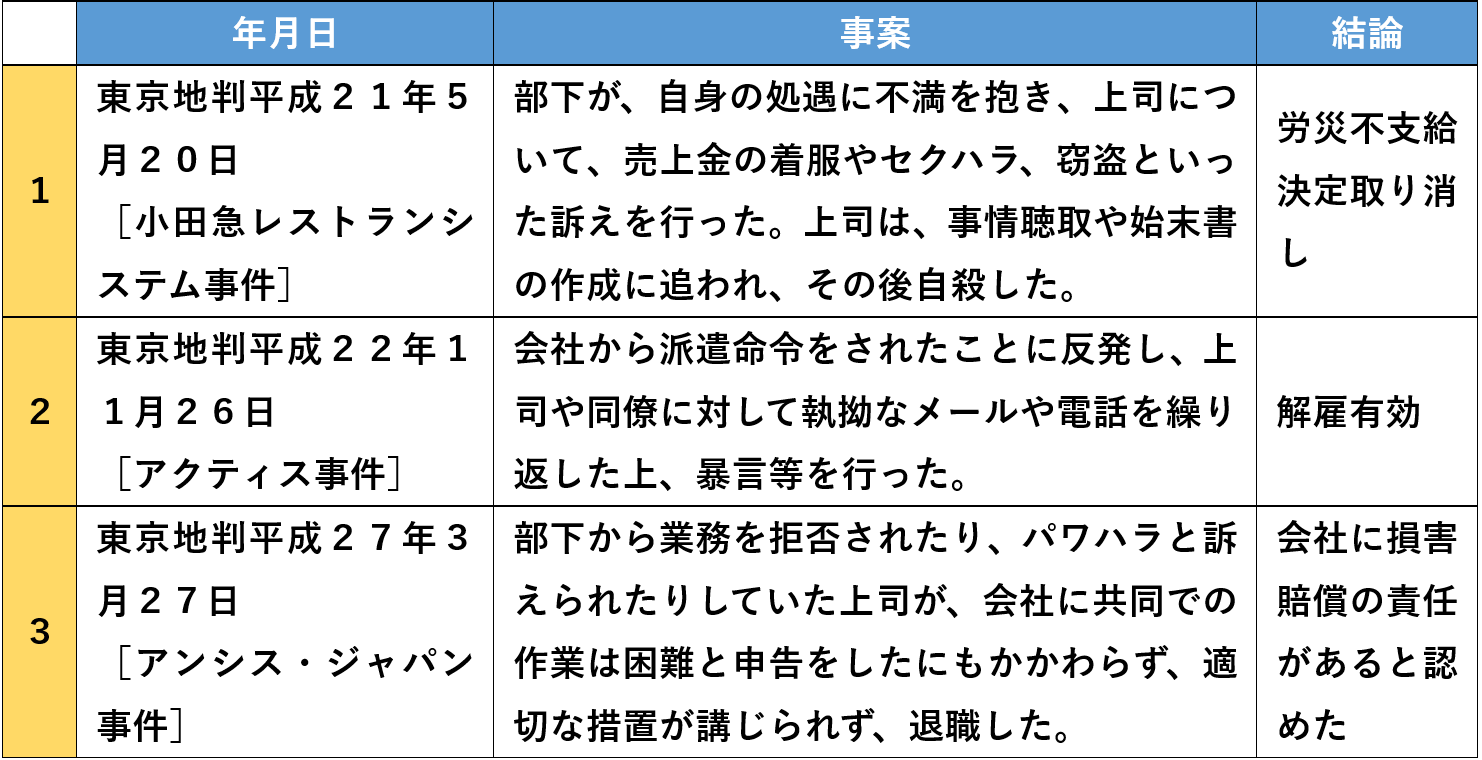

実際に裁判で争われた事案のうち、逆パワハラの構造が問題となった代表的な3つの裁判例を紹介します。

例えば、逆パワハラに関する裁判例としては、以下のものがあります。

【事案の概要】

会社に勤務していた社員が、業務中のストレスにより精神障害(うつ病)を発症し、自死に至った事件です。

この社員の部下が、自身の処遇に不満を抱き、上司について、売上金の着服やセクハラ、窃盗といった訴えを行いました。

これを受けて会社は調査に乗り出し、当該社員は複数回の事情聴取や始末書作成に追われることとなり、精神的負担を強いられました。

遺族は、精神疾患の発症が業務に起因するものとして労災申請を行いましたが、渋谷労働基準監督署長はこれを認定せず、補償給付を不支給とする処分を行いました。

原告ら(遺族)はこの不支給処分の取消しを求め、国を相手に行政訴訟を提起しました。

【裁判所の判断】

労災不支給処分の取消しを命じました。

部下との間にトラブルを抱えていたことが一体となって心理的負荷を与えたと認められるとされています。

【事案の概要】

ソフトウェア開発会社に勤務していた従業員が、会社からの派遣命令に対して感情的なメールで強く反発し、「派遣は厄介払いか」「セクハラへの嫌がらせかと勘ぐる」といった発言を繰り返し、最終的に派遣を拒否しました。

その後も、上司や同僚に対して執拗なメールや電話を繰り返した上で暴言等を行いました。

会社はこうした言動などを理由に普通解雇を通知しました。

【裁判所の判断】

解雇は、有効と判断しました。

上司や同僚等に対して夥しい数の電子メールを送信し、暴言を吐くなどの行為に及んでいたものであり、会社との信頼関係はもとより、上司や同僚との関係も回復不可能なまでに根本から失われたとされています。

【事案概要】

ソフトウェア会社に勤務する原告(上司)は、コミュニケーションに問題のある部下(C)との2人体制で顧客対応業務を行っていました。

原告はチームリーダーとしてCに業務を指示したが、Cは業務を拒否したり、原告を「パワハラ」と訴えるなどの行為を繰り返しました。

会社は原告からCと共同して業務を遂行することは不可能であると申告されていたにもかかわらず、体制の見直しや配置転換などの対策を取らず、原告は精神的に追い詰められて退職しました。

【裁判所の判断】

裁判所は、使用者である会社に対して「心理的負荷が過度に蓄積しないよう配慮する義務」があるとしたうえで、部下の行為による強い心理的負担が生じていたにもかかわらず適切な対応を怠ったことは、使用者の注意義務違反であると判断しました。

結果として会社に50万円の慰謝料の支払いを命じました。

逆パワハラをされた場合でも、報復を目的とした仕返し行為については、あなた自身に不利益になってしまう可能性もあるため注意が必要です。

報復的な言動や無視、厳しすぎる指導などは、逆に自分が「パワハラ加害者」と見なされるリスクもあります。

また、仕返しによって関係がさらに悪化し、職場全体の雰囲気が険悪になれば、自分自身の評価や立場にも悪影響が出かねません。

例えば、部下の挑発的な態度に対し、感情的に怒鳴り返したり、わざと仕事を与えないといった対応をすれば、本来被害者であったはずなのに、単なる従業員間のトラブルや喧嘩として記録されてしまう可能性もあるのです。

仕返しを避け、冷静に状況を見極め、証拠を集めることが最優先です。

上司という立場だからこそ、感情ではなく事実に基づいた対応を行うことが信頼の維持にもつながります。

逆パワハラを受けている場合には、証拠を取ったうえで、感情的にならず、冷静に粛々と対処していきましょう。

上司という立場上、反論しづらく声を上げにくいと感じる方も多いかもしれませんが、自分の心と健康を守るためには、早期の対処が不可欠です。

具体的には、逆パワハラの被害にあった場合には、以下の手順で対処していきましょう。

それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。

まず、逆パワハラの証拠を残すことが極めて重要です。音声データは、その場のやり取りを正確に記録できる有力な証拠となります。

何も証拠を残していないと、そのような発言をしていないと否定されてしまったり、会社も具体的な措置を講じにくかったりするためです。

ICレコーダーやスマートフォンの録音機能を活用し、部下との会話やハラスメントと思われる場面を録音しておきましょう。

とくに、侮辱的な発言や指示拒否、威圧的な態度などが見られた場合は、録音対象として記録を取りましょう。

あわせて「いつ、どこで、誰と、どんなやり取りがあったか」といったメモを残しておくと、録音データの信頼性が高まります。

次に、相手の行動がエスカレートする前に、できるだけ早い段階で注意・改善を求めることも有効です。

ただし、ここで大切なのは、感情的にならず、事実に基づいて冷静に伝えることです。

「●月●日の●●という発言は、~と言う理由でよくなかった」、「●月●日の●●という態様より、~という支障が生じているので、改善してほしい」など、具体的にどのような問題が生じているかを伝えましょう。

可能であれば、メールなどの文書で伝えることで証拠として残すことができます。反発を招きやすい内容でも、記録として残る分、後のトラブル対応で証拠になることもあります。

社内のハラスメント相談窓口、人事部、またはコンプライアンス部門に相談することも重要な手段です。

上司の立場であっても、被害者として相談することにためらいは不要です。

会社の相談窓口に通報する際には、録音データや経緯の記録を添えて、客観的に状況を説明することが望ましいです。

「何月何日、どんな発言があったか」、「誰がその場にいたか」など、詳細を整理して伝えると対応がスムーズになります。

社内での対応により、部署異動や聞き取り調査、加害者への指導などが行われることがあります。放置せず、制度を活用する姿勢が重要です。

社内での対応に限界がある、または会社側が取り合ってくれない場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。

労働問題やハラスメント案件を扱う弁護士であれば、状況に応じて適切な法的な助言をしてくれるでしょう。

相談の際には、録音データ・メールの記録・相談履歴・業務日報などの資料を持参すると、より具体的なアドバイスを受けることができます。

また、弁護士は、損害賠償請求や労働審判などの法的措置のサポートを行うことができます。

社内だけでの解決が難しい場合には、外部の専門家の力を借りることで事態を前進させることも検討しましょう。

最終手段ではありますが、自分の心と体を守るために退職を選ぶという選択肢もあります。

継続勤務が難しいと判断した場合には、決して「逃げ」ではなく「正当な判断」として、自分の人生を守ることを優先すべきです。

なお、退職した後でも、逆パワハラの被害に対して法的措置をとることは可能です。

むしろ、精神的距離を置いた上で冷静に事実を整理し、証拠をもとに訴訟や損害賠償請求を進めることもできます。

転職活動を進めながら、信頼できる相談相手や弁護士とともに今後の対応を考えていきましょう。

逆パワハラを行ったモンスター社員の末路としては悲惨なものとなってしまうことも珍しくありません。

最初は上司を萎縮させるような言動で優位に立ったように見えても、その態度や行為が他の社員や経営層にも伝われば、組織の秩序や生産性を脅かす存在として問題視されるようになります。

加害者自身がその影響に気づく頃には、信頼関係はすでに崩壊し、挽回が難しい状況となっていることも少なくありません。

例えば、逆パワハラをしたモンスター社員の末路としては以下の5つがあります。

それでは、これらの末路について順番に説明していきます。

まず最も多い対応の一つが「異動」です。会社は職場の人間関係をリセットする手段として、加害者である部下を別部署へ異動させることがあります。

ただし、この異動は単なる配置換えではなく、実質的には懲戒に近い意味を持つことも多く、「問題社員」として見られるようなケースもあります。

異動先では仕事の裁量が減ったり、キャリアにブランクが生じたりする可能性もあり、本人にとっては大きなダメージとなります。

逆パワハラが認定された場合、会社は加害者に対して「業務改善命令」を発することがあります。

これは問題行動の是正を目的とした正式な指導措置で、通常は文書で発行されます。

業務改善命令が出されると、一定期間内に具体的な改善を求められ、それが達成できない場合は次の懲戒処分に進む可能性もあります。

このような措置は、本人にとっても精神的なプレッシャーとなります。

逆パワハラが継続的・悪質なものである場合には、懲戒処分が下されることもあります。

処分の程度は、注意・戒告から減給、出勤停止、最終的には懲戒解雇に至るまでさまざまです。

懲戒処分を受けた場合、社員としての信用が著しく損なわれ、今後のキャリアにも大きな影響を与えることになります。

また、処分の内容は社内にも周知されることがあり、職場内での孤立が深まる原因にもなります。

懲戒処分や業務改善命令を経ても改善が見られない場合、会社は本人に対して退職を促す「退職勧奨」を行うことがあります。

拒否することも可能ですが、居づらさを感じて自ら退職を選ばざるを得ない状況に追い込まれるケースも多くあります。

結果として、「逆パワハラが原因でキャリアを棒に振った」という結末を迎えることになります。

逆パワハラの内容が重大であり、かつ反省や改善の見込みがない場合、最終的には「解雇」となることもあります。

とくに、部下の行動が組織運営に深刻な支障をきたしていた場合や、他の社員への影響が甚大であった場合は、懲戒解雇も選択肢に含まれます。

解雇された場合、再就職は困難となり、経済的・社会的にも大きな打撃を受けることになります。

パワハラに強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が自分の部下からパワハラを受けている方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。