!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/09/21

不当解雇

諭旨解雇をされてしまい再就職が難しいのではないかと悩んでいませんか?

転職活動をしても諭旨解雇と知られてしまったら、採用してもらえないのではないかと心配になってしまいますよね。

諭旨解雇をされた場合には、再就職は無理ではありませんが難しくなります。

採用面接で前職の退職理由を聞かれた際に諭旨解雇と答えると、印象が悪く、入社後に問題を起こすのではないかと思われてしまい、不採用とされるためです。

諭旨解雇をされた場合に再就職をするには、いくつかのコツがあります。

どうしても再就職が上手く行かない場合には、諭旨解雇の経歴を消して再就職することができないかも検討してみるといいでしょう。

実は、諭旨解雇が許されるかは非常に厳格に判断されていますので、会社が行った諭旨解雇が不当であるケースも多いのです。

この記事をとおして、諭旨解雇された方が再就職するために是非知っておいていただきたい知識やノウハウを分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、諭旨解雇の再就職が難しい3つの理由を説明したうえで、再就職を成功させる簡単なコツを解説していきます。

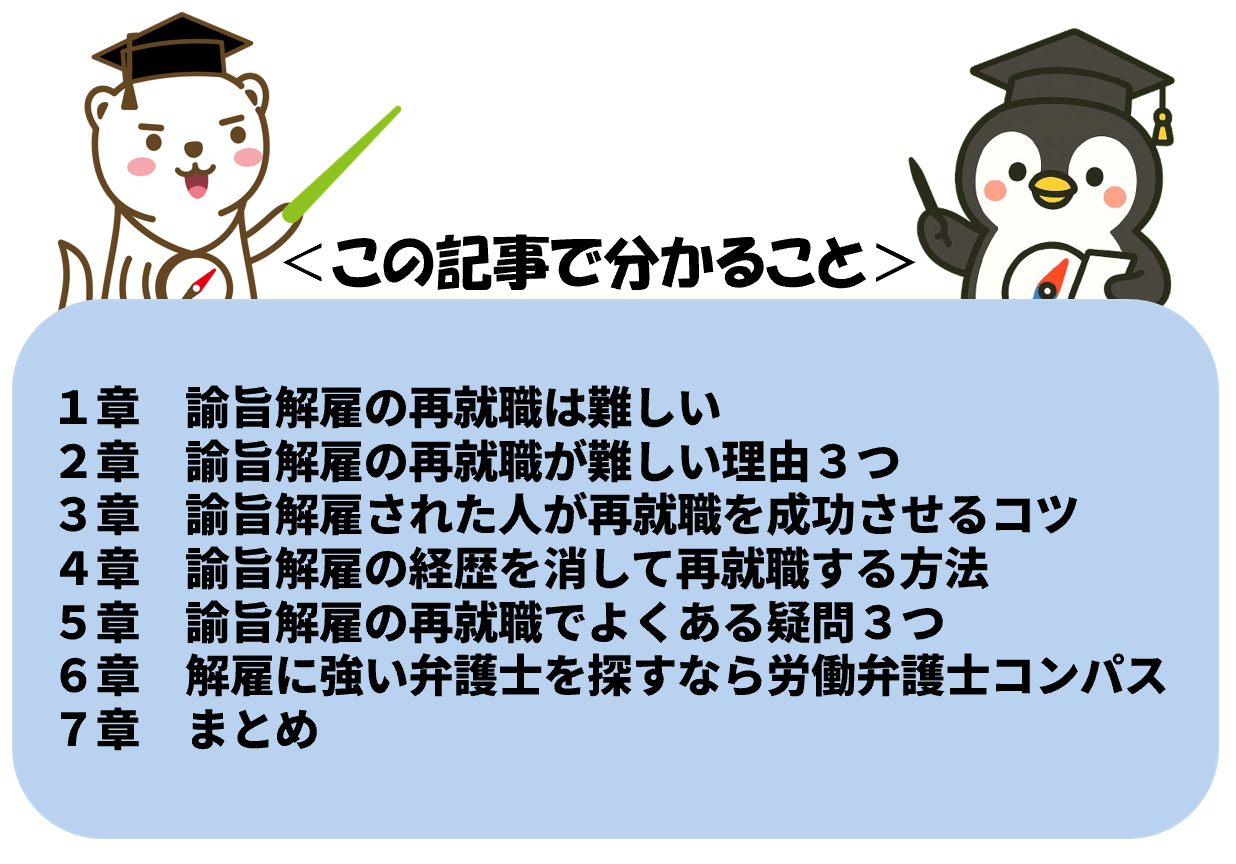

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、諭旨解雇をされた場合に再就職するためにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

諭旨解雇をされた場合には、再就職は無理ではありませんが難しくなります。

諭旨解雇は懲戒処分の中でも重い処分であり、転職活動にも影響を与えやすいのです。

転職活動をする中で、事情をどう伝えるべきか悩んだり、不安になったりする方もいます。

自信を持てず、面接などでうまく話せなくなることで、選考が思うように進まないこともあるかもしれません。

例えば、退職理由の伝え方に迷ってしまい、自分の強みを十分にアピールできなかったという方も多いでしょう。

諭旨解雇というだけで一律に不採用になるわけではありませんが、他の応募者と比べて慎重に見られてしまうので、ある程度の覚悟と備えは必要です。

まずは難しさを理解したうえで、自分に合った準備を進めていくことが大切です。

諭旨解雇をされた後の再就職は難しくなる傾向があります。

その背景には、会社が採用時に過去の退職理由や処分歴を気にする傾向があることが関係しています。

例えば、諭旨解雇の再就職が難しくなる理由を3つ挙げると以下のとおりです。

それでは、順番に見ていきましょう。

諭旨解雇の再就職が難しくなる理由の一つは、採用面接で退職理由を聞かれることです。

会社は、応募者が前職をどうして辞めたのかをほぼ必ず確認します。

応募者は、採用面接で前職の退職理由を質問された場合には、真実を告知すべき義務がありますので、諭旨解雇されたことを素直に話す必要があります。

諭旨解雇だと答えると、その理由や経緯について、さらに説明を求められる可能性が高くなります。

例えば、「なぜ諭旨解雇になったのか」「会社とどんなトラブルがあったのか」などの質問をされることもあります。

準備ができていないと、うまく答えられずに面接での印象が悪くなってしまうことがあります。

このように、退職理由を聞かれる場面は避けられないため、あらかじめ答え方を考えておくことがとても大切です。

諭旨解雇は、会社の懲戒処分の中でも重いものとされています。

そのため、採用する会社側にとっては、どうしても悪い印象を持たれやすくなってしまいます。

会社は、これまでの勤務態度や職場でのトラブルがなかったかを気にします。

諭旨解雇は「重大な問題があったのではないか」と見られやすいため、慎重に判断されることが多くなります。

例えば、前の会社で注意を受けたことがあるとか、社内ルールに違反したことがあるのではないかと疑われてしまうこともあります。

このように、処分の重さそのものがマイナスの印象につながるため、再就職では不利になる可能性があります。

諭旨解雇の経歴があると、会社から「また同じようなトラブルを起こすのではないか」と思われてしまうことがあります。

採用担当者は、職場の人間関係や社内の秩序を大切にしたいと考えているためです。

とくに、過去に会社との間で何らかの問題があったと知られると、「うちでも同じことが起きたら困る」と判断され、採用を見送られることもあります。

例えば、協調性に欠けるとか、指示に従わないなどの印象を持たれてしまうと、入社後のトラブルを心配される可能性があります。

このように、再就職では「問題なく働いてくれるか」が重視されるため、過去の経歴がマイナスに働いてしまうことがあるのです。

諭旨解雇を受けた場合でも、再就職を成功させることは十分に可能です。

例えば、再就職を成功させるコツとしては、以下の3つがあります。

それでは、順番に見ていきましょう。

再就職の第一歩は、書類選考を通過することです。

面接に進めなければ、自分の考えや強みを直接伝えることができないからです。

職歴欄には「令和●年●月 ●●株式会社 退職」と記載すれば足り、「諭旨解雇」とまでは書く必要はありません。

例えば、書類の段階で懲戒処分の内容まで詳しく書いてしまうと、それだけで選考に不利に働くことがあります。

退職の理由については、面接で聞かれた際に説明すれば十分です。

このように、書類選考では必要な情報を簡潔にまとめ、説明の場は面接に委ねることが有効です。

まずは書類を通過し、対面で自分の言葉で伝える機会をつかみましょう。

面接で退職理由を聞かれたときには、事実を正直に伝えることが大切です。

応募者には、退職理由について質問された場合には真実を述べる義務がありますので、諭旨解雇されたことも素直に話す必要があります。

例えば、虚偽の退職理由を説明してしまうと、経歴詐称として、入社できても、懲戒解雇されてしまったり、損害賠償請求されたりするリスクがあります。

信頼を失わずに働き続けるためにも、最初から正しい説明をしておくことが大切です。

再就職を成功させるには、過去の問題をただ謝るだけでなく、改善しようとしている姿勢を前向きに伝えることが大切です。

採用担当者は、過去の過ちよりも「今後どう行動するのか」を重視することが多いからです。

否定的な話題になりがちな懲戒処分も、反省と成長を示す材料として伝えることができます。

大切なのは、感情的にならず、簡潔に経緯を話したうえで、どんな努力をしてきたのかを落ち着いて説明することです。

例えば、「当時は自分の対応が未熟で反省していますが、今は業務の進め方や報連相の方法を見直し、改善に取り組んでいます」といった表現で、前向きな意欲を伝えることができます。

過去の事実から逃げるのではなく、そこから何を学んだかを自分の言葉で伝えることが、ポジティブな評価をしてもらえる可能性もあるのです。

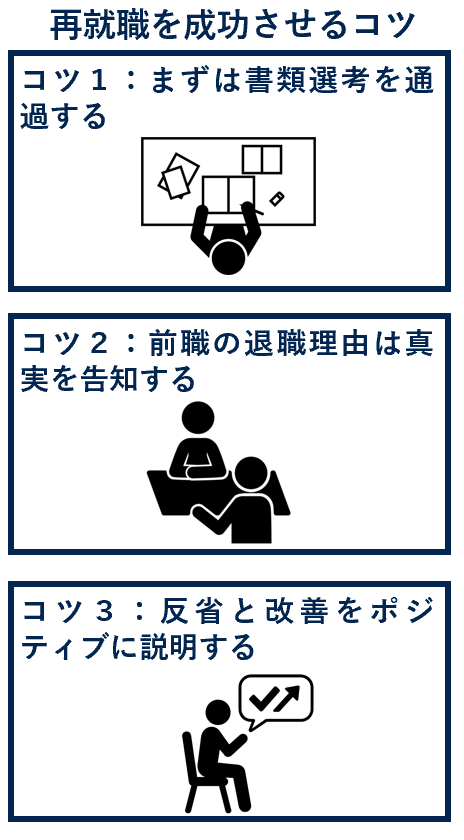

どうしても再就職が上手く行かない場合には、諭旨解雇の経歴を消して再就職することができないかも検討してみるといいでしょう。

再就職に大きな影響が出ている場合には、一度立ち止まって、経歴そのものを見直す選択肢を検討することも大切です。

例えば、諭旨解雇が不当な場合に経歴を消して再就職する手順は、以下のとおりです。

それでは、経歴の修正に向けてどのような手順があるのか、順番に見ていきましょう。

諭旨解雇の経歴を見直したいと考えたら、まずは労働問題に詳しい弁護士に相談することが重要です。

処分が適正だったかどうかを判断するには、法律的な視点が欠かせないからです。

諭旨解雇をするには、就業規則上の根拠が必要ですし、客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と言えなければ濫用として無効となります。

弁護士に相談すれば、事実関係を整理したうえで、撤回の可能性や適切な対応方法についてアドバイスを受けることができます。

一人で抱え込まず、まずは専門家の力を借りることで、自分の状況に合った解決策を見つけやすくなります。

弁護士と相談したうえで処分が不当と考えられる場合には、会社に対して諭旨解雇の撤回を求めることを通知することが考えられます。

会社側が対応を見直し、撤回に応じてくることもあるからです。

とくに、会社が十分に事実関係を検討せずに諭旨解雇を行っていた場合には、通知を受けてから顧問弁護士に相談し、「解雇は重すぎた」と判断して撤回してくるケースもあります。

さらに、撤回を求める通知を出しておくことには、もう一つ大きな意味があります。

たとえ会社がすぐに応じなかったとしても、「解雇を認めておらず、引き続き働く意思がある」ということの証拠になります。

諭旨解雇が不当だと思われる場合には、会社と交渉を行うことも有効です。

話し合いによって、退職理由の修正や処分の見直しが行われることもあるからです。

例えば、諭旨解雇を撤回して合意退職に変更するよう求める交渉も考えられます。

会社もトラブルを避けたいと考えるため、柔軟な対応をすることがあります。

冷静に事実を整理して伝えることで、話し合いでの解決につながることがあります。

交渉で解決しない場合には、労働審判や訴訟を通じて諭旨解雇の無効を確認する方法があります。

労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きです。調停が成立しない場合には、労働審判委員会が審判を下します。

審判には雇用主側も労働者側も異議を出すことができ、異議が出た場合には通常の訴訟に移行することになります。

早期に実態に即した解決をすることが期待できる手続きです。

労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

労働審判とは何かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

訴訟は、期日の回数の制限などはとくにありません。1か月に一回程度の頻度で、裁判所の指揮に応じながら、交互に主張を繰り返していきます。解決まで1年以上を要することもあります。

不当解雇の訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。

不当解雇の訴訟については、以下の動画でも詳しく解説しています。

諭旨解雇の再就職でよくある疑問としては、以下の3つがあります。

これらの疑問について順番に解消していきましょう。

A:履歴書には、諭旨解雇により退職したことまで書く必要はないのが通常です。

例えば、「令和●年●月 ●●株式会社 退職」とだけ記載しておくことが多いです。

ハローワークインターネットサービスで紹介されている「シンプルな例」でも、「〇〇会社 退社」とだけ記載されています。

(出典:ハローワークインターネットサービス 応募書類の作り方パンフレット7頁)

解雇と履歴書については、以下の記事で詳しく解説しています。

A:採用面接で前職の退職理由を尋ねられることが原因で諭旨解雇であることが明らかになることが多いです。

採用面接で前職の退職理由を尋ねられた際には真実を告知する義務があるためです。

A:諭旨解雇の場合には、自己都合退職として処理されることが多いです。

自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇にチェックされる傾向にあるためです。

ただし、諭旨解雇であれば、当然に自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇にあたるというわけではありません。

解雇に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、諭旨解雇の再就職が難しい3つの理由を説明したうえで、再就職を成功させる簡単なコツを解説しました。

この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・諭旨解雇をされた場合には、再就職は無理ではありませんが難しくなります。

・諭旨解雇の再就職が難しくなる理由を3つ挙げると以下のとおりです。

理由1:採用面接で退職理由を聞かれる

理由2:重大な懲戒処分であり印象が悪い

理由3:入社後に問題を起こすと思われる

・再就職を成功させるコツとしては、以下の3つがあります。

コツ1:まずは書類選考を通過する

コツ2:前職の退職理由は真実を告知する

コツ3:反省と改善をポジティブに説明する

・諭旨解雇が不当な場合に経歴を消して再就職する手順は以下のとおりです。

手順1:弁護士に相談する

手順2:諭旨解雇の撤回を求める

手順3:交渉する

手順4:労働審判・訴訟を提起する

この記事が諭旨解雇をされてしまい再就職が難しいのではないかと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。