!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/12/02

労働災害

と労災.png)

仕事中に怪我をしてしまい労災として補償してもらえないか悩んでいませんか?

仕事が原因で怪我をしてしまったことによる損失を自分で負担することに不満を感じている方も多いですよね。

仕事中の怪我(ケガ)については、労災になる可能性があります。

ただし、仕事中の怪我(ケガ)であっても、業務に起因しない場合には、労災にならないケースがあります。

労災で怪我(ケガ)をした場合には、労災保険によりいくつかの補償がされることになります。

労災で怪我(ケガ)をした場合の医療費や薬品費、休業補償は、原則として、症状固定までとなります。

労災で怪我(ケガ)した場合には、適切な補償を受けることができるように労働者自身も行動を起こすようにしましょう。

実は、労災で怪我(ケガ)をした場合の申請や請求の手続は複雑であり、適切な補償を受けるためには専門的な手続きが必要となってきます。

この記事をとおして、労災で怪我(ケガ)をしてしまった場合にどのような補償を受けることができるのかについてわかりやすく説明できれば幸いです。

今回は、仕事中の怪我(ケガ)と労災について説明したうえで、補償金額や労災にならない怪我と対処法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、仕事中に怪我(ケガ)をしてしまった場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

仕事中の怪我(ケガ)については、労災になる可能性があります。

労災とは、労働者が業務に起因して怪我や病気になることを言い、労働災害の略です。

労働災害による怪我については、労災保険により一定の補償を受けることが可能となります。

一方で、労災の場合には、健康保険を使うことはできません(健康保険よりも労災保険の方が手厚い補償を受けることができます)。

例えば、労働者が仕事をしていて、その業務に起因して、怪我をした場合には、労働災害となり、健康保険ではなく、労災保険により一定の補償を受けることになります。

会社が労災と認めてくれなくても、労災に当たるケースは多いので、労働者自身が労災の知識を持っておくことが大切です。

仕事中の怪我(ケガ)であっても、必ず労災になるとは限りません。

労災とされるためには、労働者が業務に起因して怪我をしたことが必要であるためです。

例えば、労災にならない怪我(ケガ)としては、以下の5つのケースがあります。

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。

労災にならない怪我の1つ目のケースは、労働者ではない場合です。

労災保険はすべての労働者が対象とされていますが、労働者以外の場合には補償対象外とされることがあります。

例えば、業務委託や請負契約により働いているような場合には、指揮監督を受けずに仕事を行っており、怪我をしても労働災害にならない場合があります。

ただし、中小企業の事業主や一人親方等であっても、特別加入者として労災保険に加入しているような場合には、労働災害となることがあります。

労災にならない怪我の2つ目のケースは、わざと怪我をした場合です。

労働者が故意に事故を生じさせたときは保険給付を行わないとされているためです。

例えば、労災の補償を受けるために、わざと工具で自分の手を骨折させても、労働災害とはなりません。

労災にならない怪我の3つ目のケースは、私的な恨みで怪我をさせられた場合です。

私的な恨みで怪我をさせられた場合には、業務に起因して怪我をしたとは言えないためです。

例えば、プライベートで悪口を言い険悪になっていた友人が、恨みを晴らすために職場に乗り込んできて、殴られた場合などです。

ただし、仕事中に暴行を受けた場合であっても、私的な恨みや自分で挑発したもの以外は、労働災害となる可能性があります。

労災にならない怪我の4つ目のケースは、自然災害によって怪我をした場合です。

地震や台風など天災地変によって被災した場合には、業務に起因して怪我をしたとは言えない場合もあるためです。

ただし、危険な環境下で仕事をしていたと認められる場合には、労働災害と認められることがあります。

事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより、天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められやすい傾向にあります。

労災にならない怪我の5つ目のケースは、指揮監督下になく会社の設備によらず怪我をした場合です。

会社内で怪我をした場合でも、仕事以外で怪我をした場合には業務に起因していないとされることがあるためです。

例えば、休憩時間中に同僚とプロレスごっこをしていて、怪我をしてしまったという場合には、労働災害とはならない可能性があります。

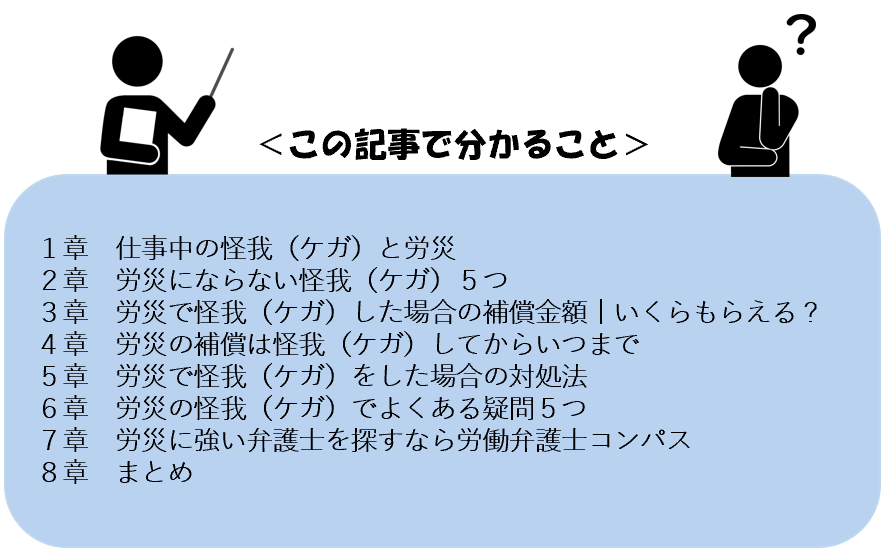

労災で怪我(ケガ)をした場合には、労災保険によりいくつかの補償がされることになります。

いくらもらえるかについては、補償の種類や怪我の内容、程度によっても変わってきます。

例えば、労災で怪我(ケガ)をした場合の補償の内容としては、以下のとおりです。

それでは、これらについて順番に説明していきます。

労災で怪我(ケガ)をした場合の補償の1つ目は、医療費や薬品費です。

怪我をした場合には、診察費用や検査費用、レントゲン費用、手術費用、入院費用、処方された薬代などがかかることになります。

労災病院で治療を受ける際には、無料で治療を受けることができ、労災保険から直接労災病院に支払いが行われることになります。

労災病院以外で治療を受ける際には、一度自分で立て替えた後に、労災保険から返金してもらうことになります。

具体的には、労災と医療費については、以下の記事で詳しく解説しています。

労災で怪我(ケガ)をした場合の補償の2つ目は、休業補償です。

怪我(ケガ)をしてしまった場合には、仕事をすることができず、休まなければいけないことがあり、お給料を支払ってもらうことができなくなってしまいます。

このような場合には、休業補償により、給付基礎日額(事故直前の3ヶ月の平均給与)の約80%が労災保険により補償されます。

内訳は、休業補償給付60%、休業特別支給金20%となります。

労災で怪我(ケガ)をした場合の補償の3つ目は、後遺障害の補償です。

怪我(ケガ)により後遺症が残ってしまった場合には、「後遺障害」として認定されることがあります。

後遺症の認定がされた場合には、労災保険により障害等級に応じた年金または一時金について補償を受けることができます。

労災と後遺症については、以下の記事で詳しく解説しています。

労災で怪我(ケガ)をした場合の補償の4つ目は、遺族への補償・葬祭料です。

労災で怪我(ケガ)をして亡くなってしまった場合には、遺族は年金や一時金を受給できる可能性があります。

また、労災で亡くなった方の葬祭を行った方には、葬祭料が支給されることがあります。

労災で怪我(ケガ)をした場合の医療費や薬品費、休業補償は、原則として、症状固定までとなります。

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態のことをいいます。

症状固定後は、これ以上治療の必要性がないことになり、医療費や薬品費の補償を受けることができなくなってしまいます。

また、症状固定後は、治療に伴う休業の必要性もなくなるため、休業補償を受けることもできなくなってしまいます。

症状が固定し後遺症が残るようであれば、後遺障害としての補償を受けることや逸失利益を会社に請求することを検討することになります。

なお、労災補償をいつまで申請できるのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

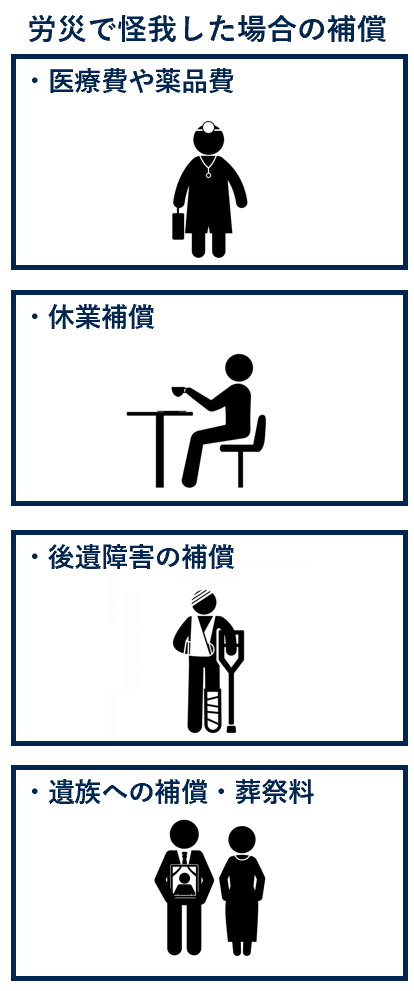

労災で怪我(ケガ)した場合には、適切な補償を受けることができるように労働者自身も行動を起こすようにしましょう。

会社は労災と認めてくれず申請をしてくれなかったり、労働者が適切な補償を受けることができるよう協力してくれなかったりすることがあるためです。

具体的には、労災で怪我(ケガ)をした場合の対処法としては以下のとおりです。

それでは、これらの手順について順番に説明していきます。

労災で怪我(ケガ)をした場合の対処手順の1つ目は、弁護士に相談することです。

どのような補償を受けることができるのか、どのように手続きを進めればいいのかなどについて助言してもらいましょう。

また、適切な補償を受けるためには、労働者に有利な事実を説得的に説明していく必要がありますので、弁護士のサポートを受けるといいでしょう。

ただし、弁護士であれば誰でもいいというわけではなく、労働問題に注力していて労災の事件の実績のある弁護士を探すといいでしょう。

労災で怪我(ケガ)をした場合の対処手順の2つ目は、必要書類を作成・準備することです。

労災の申請については、労働者自身で行う必要があります。申請の際には、書類を作成することになります。

補償の内容に応じて様式がありますので、厚生労働省のページからダウンロードするなどして記載しましょう。

必要事項を記載したら、事業主と病院から証明をもらうことになります。

労災で怪我(ケガ)をした場合の対処手順の3つ目は、労基署に提出することです。

作成した書類を管轄の労働基準監督署に提出しましょう。

労基署に行く前に電話でアポイントをとっておくとスムーズです。

労災で怪我(ケガ)をした場合の対処手順の4つ目は、労基署の調査に協力することです。

労災の申請書類を提出したら、労基署は労災と認定することができるか調査を行うことになります。

事業主に証拠の提出を求めたり、関係者にヒアリングをしたり、専門家の意見を聞いたりされることになります。

労働者自身もヒアリングに呼ばれることが多いので、調査を求められたら協力しましょう。

労災の怪我(ケガ)でよくある疑問としては、以下の5つがあります。

これらの疑問について順番に解消していきましょう。

A.怪我をしていない場合であっても、精神疾患などについても労災になる可能性があります。

労災補償の対象には、負傷だけではなく、疾病、障害、死亡等も含まれるためです。

A.軽傷であっても、労災となります。

例えば、打撲などでも労災として補償を受けることができる可能性があります。

A.怪我をした場合の労災の書類は、厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー」からダウンロードできます。

補償の内容により様式が異なりますので、申請する補償の内容にあった様式をダウンロードしましょう。

主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式) |厚生労働省

A.労災で怪我をした場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

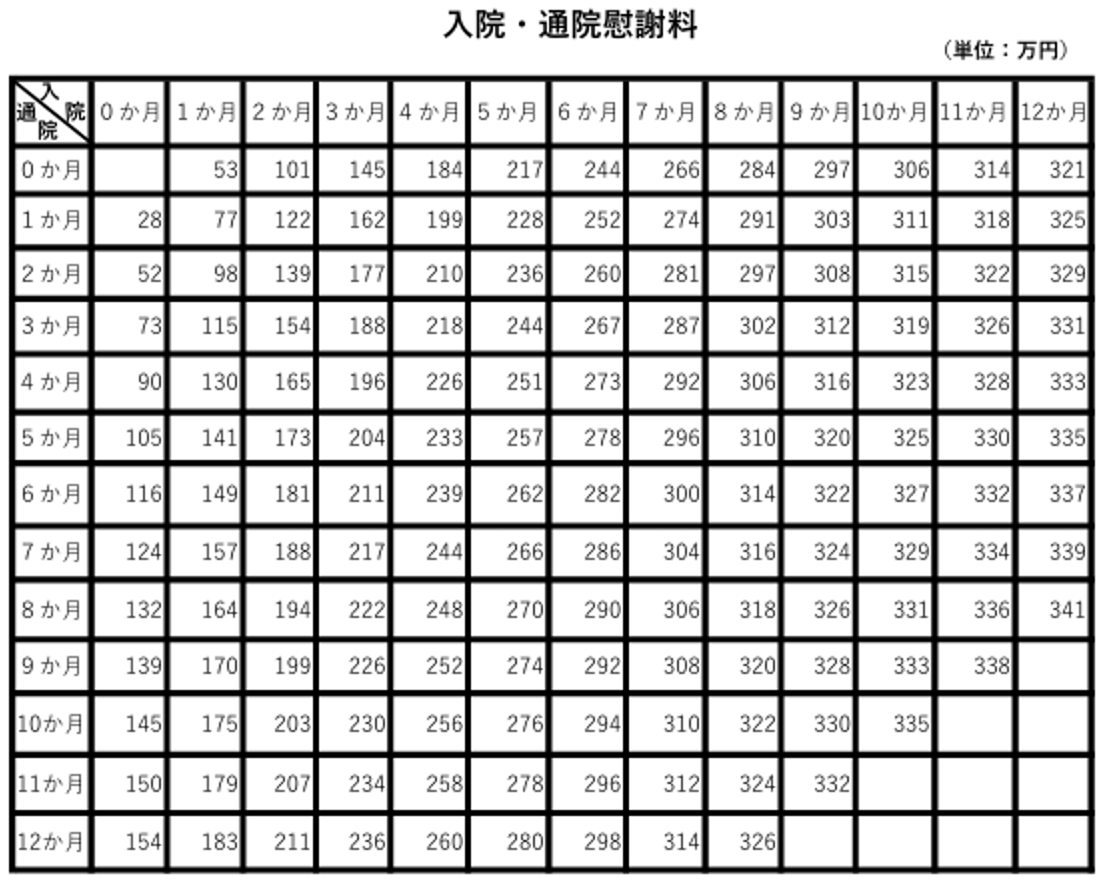

入院や通院をした場合の慰謝料は、概ね以下のとおりとされることがあります。

(出典:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)

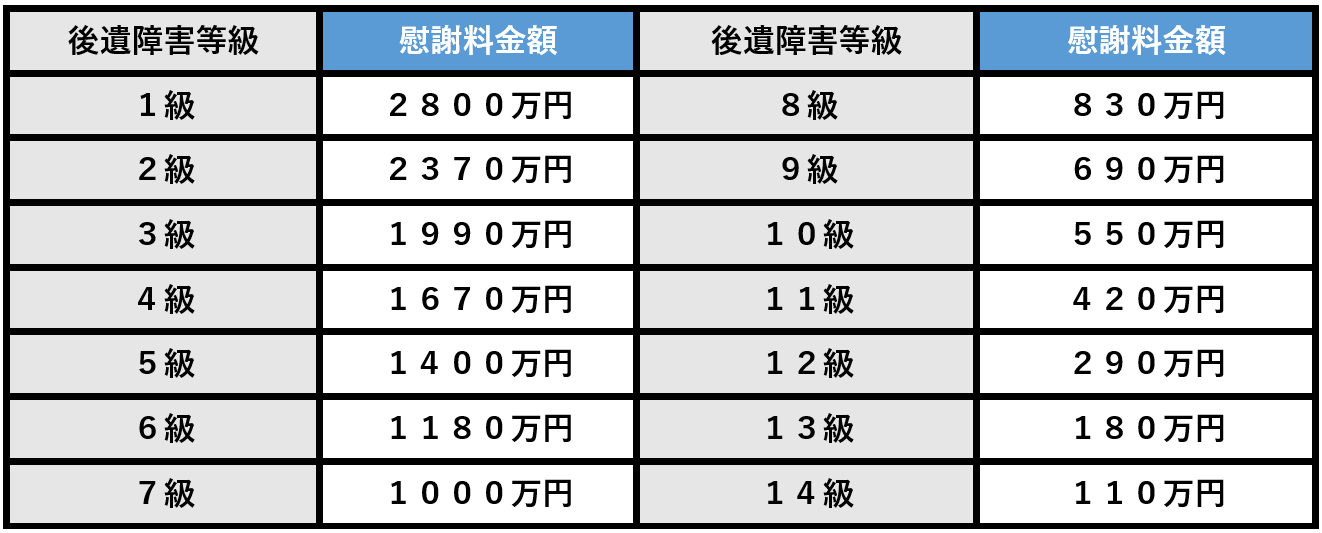

後遺症の慰謝料は、概ね以下のとおりとされることがあります。

(出典:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)

安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求については、以下の記事で詳しく解説しています。

A.自分の不注意で怪我をした場合でも、労災になる可能性があります。

ただし、故意又は重大な過失による場合には、全部又は一部の補償をしてもらえない可能性があります。

労災に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、仕事中の怪我(ケガ)と労災について説明したうえで、補償金額や労災にならない怪我と対処法を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が仕事中に怪我をしてしまい労災として補償してもらえないか悩んでいる労働者の方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。