2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/11/25

法律手続

受任通知書が届いたらどうすればいいのか分からず悩んでいませんか?

弁護士から受任通知書が届いてしまったことにパニックになってしまっている方も多いですよね。

受任通知書が届いたら、内容を確認したうえで事案に応じて適切に対応をしていくようにしましょう。

放置してしまうと、状況が悪化してしまうリスクがあるためです。

代理人弁護士や受任事件の内容、主張・根拠、回答期限などを確認していくのが通常です。

そのうえで、弁護士に相談をして、回答書を作成して、示談により解決できないか交渉してみましょう。

ただし、受任通知書が届いたら、いくつか気を付けていただきたいNG行動があります。

実は、受任通知書が届いたら、あなたがたどのように対応していくかによって結果が大きく変わる可能性があります。

この記事をとおして、受任通知書が届いたら知っておいていただきたい知識やノウハウを誰でも分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、受任通知書が届いたらどうするべきかについて、放置のリスク3つと簡単な対応を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、受任通知書が届いたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

受任通知書が届いたら、内容を確認したうえで事案に応じて適切に対応をしていくようにしましょう。

受任通知書とは、弁護士が依頼を受けて代理することになったことを相手方当事者又は相手方代理人に伝える書面のことです。

受任通知書は単なる挨拶文ではなく、相手が弁護士を立てて今後は正式にやり取りを進めるという意思を示す重要な書面だからです。

例えば、金銭の請求や職場トラブルに関して、これまでは本人同士でやり取りしていたのに、弁護士からの受任通知書が届くことがあります。

このような段階まで進んだ場合には、裁判なども見据えた法的な交渉が行われ行くことになります。

もっとも、受任通知書が届いたからと言って、過度に不安に感じる必要はありません。

受任通知書が届いたときは「事態が一段階進んだ」と受け止め、冷静に状況を理解することが解決への第一歩です。

受任通知とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

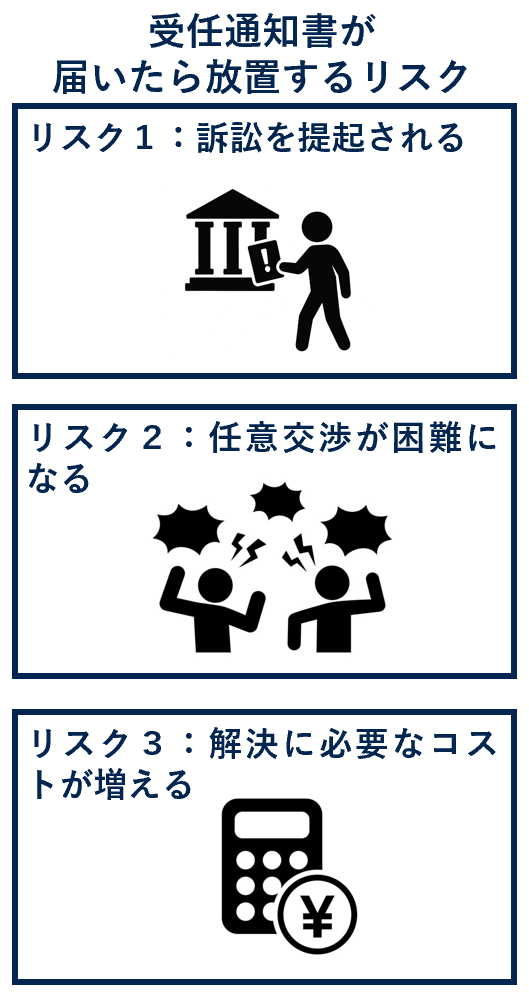

受任通知書を放置すると、状況が悪化して大きな不利益を受ける危険があります。

そのままにしておくと、あなたの知らないうちに不利な流れが進んでしまう可能性があります。

例えば、受任通知書が届いたら放置するリスクとしては、以下の3つがあります。

それでは、受任通知書を放置することで生じる具体的なリスクについて順番に見ていきましょう。

受任通知書を放置すると、相手から訴訟を提起される可能性があります。

話し合いで解決できないと判断されてしまい、裁判所に判決を出してもらって強制的に執行した方が早いと思われてしまうためです。

例えば、慰謝料の請求や未払い賃金の支払いを求められている場合、受任通知書に反応がなければ、早々に訴訟提起に進まれるケースがあります。

訴訟が提起された場合には、ある日、突然、裁判所から訴状が届くことになってしまいます。

訴状が届いたらどうすればいいのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

受任通知書を放置すると、相手との任意交渉のチャンスを失いやすくなります。

回答がなければ相手は「話し合いに応じるつもりがない」と考え、柔軟な解決に向けた余地を閉ざしてしまうからです。

例えば、支払い額の分割や減額など、交渉によって合意できる可能性があったとしても、返事をしないまま時間が過ぎれば相手は強硬な態度に変わってしまいます。

したがって、放置してしまうと解決の幅が狭まり、後から不利な条件を受け入れざるを得ない危険があります。

受任通知書を放置すると、結果的にお金や時間の負担が大きくなるリスクがあります。

これは、裁判になれば弁護士費用や裁判所への手数料など、追加のコストが発生するからです。

例えば、受任通知書の段階で示談できていれば費用を抑えられたのに、無視したことで裁判になれば、印紙代や郵便代に加えて長期間の裁判対応が必要となります。

つまり、通知書を放置すると解決のハードルが上がり、結果的に費用や労力が膨らむ危険があるのです。

受任通知書が届いたら、内容をよく確認して重要な点を把握することが欠かせません。

通知書には今後の対応を考えるうえで必要な情報が具体的に記載されているからです。

確認を怠ると、相手の主張や期限を誤解したまま進めてしまい、不利な判断をしてしまう危険があります。

例えば、受任通知書が届いたら確認すべき事項としては、以下の4つがあります。

それでは、受任通知書を受け取ったときに確認すべき具体的な事項について順番に見ていきましょう。

受任通知書を受け取ったら、まず代理人となった弁護士の事務所名や氏名を確認しましょう。

今後は相手本人ではなく、この弁護士を通じてやり取りを進めることになるからです。

例えば、通知書の冒頭には「●●法律事務所 弁護士●●」と記載されているのが通常です。ここを確認すれば、連絡先や担当者が明確になります。

代理人を確認することは、対応の窓口を間違えずに今後の交渉を進めるための出発点になります。

次に、どの事件について弁護士が受任しているのかを確認しましょう。

これは、請求や紛争の範囲を知ることで、自分が対応すべき問題を正確に把握できるからです。

例えば、「金銭の貸し借り」「未払い賃金」「損害賠償」など、通知書の本文に「本件」や「対象事件」として具体的に記載されている部分があります。

受任の対象を確認すれば、自分に求められている義務や争点を早い段階で理解できます。

受任通知書には、相手がどのような理由で請求しているのか、その根拠が示されています。

これを確認することで、自分が反論すべき点や検討すべき点を明確にできます。

例えば、「貸付金を返済していない」「慰謝料を支払っていない」などの主張が書かれ、その事実関係や証拠に基づいて請求していることが示されている場合があります。

したがって、主張内容を読み飛ばさずに確認することは、自分に有利・不利となる事情を把握する第一歩です。

最後に、受任通知書に記載された回答期限も確認しておきましょう。

回答期限については必ずしも法的な拘束力があるわけではありませんが、いつまでに回答するかの目安となります。

回答期限を過ぎてしまうと、相手方は訴訟の準備を始めてしまうこともあります。

相手方から解決案が提示されているような場合には、回答期限を経過すると撤回されてしまうこともあります。

弁護士からの通知書の回答期限については、以下の記事で詳しく解説しています。

受任通知書が届いたら、放置せずに適切な対応をとることが重要です。

早めに対応すれば、裁判を避けたり、費用を抑えたり、柔軟な解決策を探しやすくなります。

具体的には、受任通知書が届いたら取るべき対応としては、以下の3つがあります。

それでは、受任通知書が届いたら取るべき具体的な対応について順番に見ていきましょう。

受任通知書が届いたら、まずは弁護士に相談することが大切です。

通知書には法的な意味があり、内容を正しく理解しなければ不利な判断をしてしまう可能性があるからです。

例えば、請求金額が妥当かどうか、支払い義務が本当にあるのかは法律の知識がなければ判断が難しいものです。

弁護士に相談すれば、あなたの状況に即したアドバイスを受けることができます。

専門家のサポートを得ることで、無駄な不安を抱えずに今後の対応方針を安心して決められるようになるのです。

次に、相手からの受任通知書に対しては回答書を作成して送るのが基本です。

回答書を作成することで、受任通知書に対するあなたの立場を明確にすることができます。

例えば、回答書には「請求に応じられない理由」や「支払金額や方法についての提案」などを記載するようなことがあります。

回答書を送付することで、双方の主張が食い違っている部分が明らかになり、建設的な話し合いをするための方向性が見えてきます。

さらに、示談交渉を行うことも有効な対応策です。

裁判に比べて費用や時間の負担を減らし、柔軟な解決を目指すことができるからです。

例えば、請求金額の分割払いを提案したり、金額そのものの減額を求めたりすることで、双方が納得できる妥協点を探すことが可能です。

受任通知書が届いた段階で示談交渉に臨むことで、解決を早め、余計なコストを避けられる可能性が高まります。

受任通知書が届いたとき、誤った行動をとると状況がさらに悪化してしまう危険があります。

不用意な対応をすると余計なトラブルを招いてしまうことがありますので、気を付けましょう。

例えば、受任通知書が届いたらやるべきではないNG行動としては、以下の3つがあります。

それでは、受任通知書を受け取った際にやってはいけない行動について順番に見ていきましょう。

受任通知書を無視することは、避けた方がいいでしょう。

無視をすると、訴訟など法的手続きを進められてしまいますし、裁判所にも不誠実な印象を与えてしまいかねないためです。

例えば、「2週間以内に返答してください」と記載されているのに何も行動しなければ、相手は「任意の交渉ができない」と判断して、訴訟手続に進むケースがあります。

通知書を受け取ったら返事をしないまま放置するのではなく、内容を確認し、必要であれば弁護士に相談して対応を考えることが大切です。

請求された金額をそのまますぐに振り込むのも危険な行動です。

なぜなら、相手の主張が法的に正しいかどうかを確認しないまま支払ってしまうと、本来払う必要のないお金まで支払ってしまうおそれがあるからです。

例えば、貸金返還請求や慰謝料請求の場合でも、証拠が不十分であったり、金額が相場を大きく超えていたりするケースがあります。

受任通知書を受け取ったときは「まず内容を確認する」ことが先であり、請求に応じるかどうかは冷静に検討してから判断すべきです。

内容をよく検討せずに急いで回答してしまうことも避けるべきです。

一度書面で回答した内容は記録に残り、後から撤回するのが難しくなるからです。

例えば、あなたが回答書に記載した事実関係などは、今後のあなたの主張と矛盾してしまうような場合などには、不利な証拠として提出されることも少なくありません。

回答を出すときは弁護士に確認をしたり、根拠を整理したりしてから行うべきであり、拙速な対応はかえってリスクを高めてしまうのです。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、受任通知書が届いたらどうするべきかについて、放置のリスク3つと簡単な対応を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が、受任通知書が届いたらどうすればいいのか分からず悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します。

2025年5月14日

法律手続

債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説します。