2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/11/25

法律手続

訴えてから相手に通知が行くまでの期間がどのくらいか知りたいと悩んでいませんか?

相手がいつ訴訟提起されたことを知るのか、相手からいつ訴状が届くことになるのか気になりますよね。

訴えてから相手に通知が行くまでの期間は、10日から1か月程度です。

裁判所による審査を経たうえで、補正などの対応を行い、第1回期日を調整した後に、相手に送達されることになります。

通知が行くのが遅い原因としては、申し立てに不備があることが多いですが、裁判所や相手方に問題があることもあります。

訴えてから相手に通知が行くまでをスムーズに進めるためには、いくつかのコツがあります。

逆に、相手に訴えられて通知が届いた場合には、焦らずに冷静に対処していくようにしましょう。

実は、訴えを相手がいつ知ることになるのか、いつ訴状を届くことになるのかというのは、私が日々仕事をする中でもよく受ける質問です。

この記事をとおして、多くの方に訴えてから相手に通知が行くまでのイメージをもってもらえるように分かりやすく説明していくことができれば幸いです。

今回は、訴えてから相手に通知が行くまでの期間がどのくらいかを説明したうえで、遅い原因4つと簡単なコツや対処法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、訴えてから相手に通知が行くまでについてよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

訴えてから相手に通知が行くまでの期間は、10日から1か月程度かかります。

なぜなら、裁判所が訴状を受け取ってから形式や内容を審査し、不備があれば補正を求めたうえで、第1回期日を決めてから送達する必要があるからです。

例えば、訴状に記載漏れがなく、印紙代や郵券もきちんと納められていれば10日程度で相手に届くこともあります。

一方で、訂正が必要だったり、裁判所の事務処理が混み合っていたりすると、通知が届くまでに1か月近くかかるケースもあります。

このように、期間には幅がありますが、10日から1か月程度が一般的な目安です。

したがって、訴状を提出した後にすぐに通知が届かなくても、慌てずに裁判所からの連絡や補正の指示を待つことが大切です。

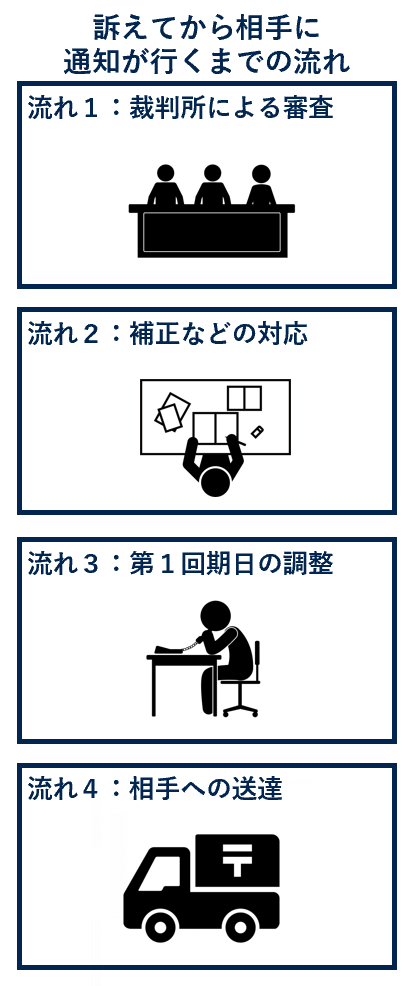

訴えてから相手に通知が行くまでには、いくつかの手順があります。

訴訟が適正に進められるように事前の確認や準備が必要だからです。

この流れを知っておくことで、自分の訴えがどの段階にあるのかを把握でき、不安を減らすことにつながります。

例えば、訴えてから相手に通知が行くまでの流れは以下のとおりです。

それでは、訴えてから相手に通知が行くまでの流れを順番に見ていきましょう。

訴状が裁判所に提出されると、まず形式や内容に問題がないかが審査されます。

なぜなら、訴状に不備があるとそのままでは相手に送達できず、裁判を開始できないからです。

例えば、当事者の住所が間違っていたり、請求内容があいまいだったりすると補正が必要になります。

そのため、裁判所は訴状を細かく確認するのです。

この段階を経ることで、訴訟の進行がスムーズになり、後のトラブルを避けられます。

審査の結果、不備があれば裁判所から補正を求められます。

訴状を正式に受理し、相手に通知できる形に整えるために必要だからです。

例えば、印紙代が不足していたり、郵券(切手)が足りなかったりすると、追加入金や郵券の提出を求められます。

また、請求の趣旨や理由が不明確な場合には、文言の修正を指示されることもあります。

補正にきちんと対応することで、訴状が早く相手に届くようになります。

補正を命じられた際の訴状訂正申立書については、以下の記事で詳しく解説しています。

訴状が整うと、裁判所は第1回期日を決定します。

訴状送達と同時に期日の呼出状を送る必要があるからです。

例えば、原告に都合を確認しつつ、1か月から2か月先の日程を設定することが多いです。

この日程調整が終わるまで、訴状は相手に送られません。

そのため、期日調整の段階が完了することによって、次の送達へと進むことができます。

最後に、裁判所から相手に訴状が送達されます。

これによって、相手は正式に訴えられたことを知ることになります。

例えば、特別送達という方法で相手の自宅や勤務先に配達され、受け取った日が「送達日」として記録されます。

この送達が完了して初めて、訴訟手続きが相手に対してスタートするのです。

訴えてから相手に通知が行くまでの期間が遅くなるのは、申立てに不備がある場合や裁判所・相手側の事情によることが多いです。

原因を理解しておくことで、無駄な時間を避け、スムーズに通知が届くように備えることができます。

例えば、訴えてから相手に通知が行くのが遅い原因としては、以下の4つがあります。

それでは、訴えてから相手に通知が行くのが遅くなる原因を順番に見ていきましょう。

訴状に記載漏れや誤りが多いと、裁判所から補正を求められるため通知が遅れます。

訴状が正式に整わないと相手に送ることができず、訂正申立書の提出などが必要となるためです。

例えば、当事者の住所を間違えて記載したり、請求金額の計算が合っていなかったりすると、補正の連絡が来て訂正をしなければなりません。

訂正が終わるまで送達の準備は進められないため、結果的に通知が遅くなります。

裁判に必要な費用がきちんと納められていない場合も、通知が進みません。

訴訟を開始するには印紙代を納める必要があり、送達するには郵券が必要となるためです。

例えば、訴額に応じた印紙代を誤って少なく貼ってしまったり、郵券(切手)の種類や金額が足りなかったりするケースなどです。

そのため、印紙代や郵券を納めないでいると、相手への通知が後れる原因となります。

裁判所の事務処理が混み合っている場合、通知が遅れることがあります。

裁判所は日々多くの事件を扱っており、担当者の処理速度に限界があるからです。

例えば、多数の事件が裁判所に滞留していたり、裁判所の人員が足りていなかったりすると、通常よりも処理に時間がかかります。

このような事情により、新件の訴状送達まで手が回らず、手続きが後回しになってしまうこともあります。

相手が訴状を受け取らない場合も、通知が遅れる原因となります。

特別送達は相手が不在で受け取らない場合には、送達が完了しません。

例えば、相手方が家にいることが少なく、不在票も無視するような場合には、特別送達が上手くいかないことがあります。

この場合、裁判所は再送や付郵便送達などの手続きを検討するため、通知が届くまでにさらに時間がかかります。

訴えてから相手に通知が行くまでをスムーズに進めるためには、事前に準備を整えておくことが大切です。

準備を意識することで、無駄な時間を減らし、通知が早く届く可能性が高まります。

例えば、訴えてから相手に通知が行くまでスムーズに進めるコツとしては、以下の3つがあります。

それでは、訴えてから相手に通知が行くまでを早めるコツを順番に見ていきましょう。

訴状を作成する際には、当事者の氏名や住所、請求の趣旨を正確に書くことが重要です。

裁判所は、これらについてはとくによくチェックしますので、誤りがあると補正の指示がされることが多いためです。

例えば、相手の住所を間違えて記載したり、請求金額を誤って書いたりすると、訂正が必要になります。

原告の住所が訴訟委任状と異なるような場合にも確認が入ることが多いです。

その他、誤字などでも訂正を申し立てることが多いので、裁判所に提出する前に見直しましょう。

事前に内容をよく確認してから提出することで、補正のリスクを減らし、通知を早めることができます。

裁判に必要な費用をあらかじめ正しく準備しておくことも大切です。

これは、印紙代や郵券が不足していると、追納を求められて手続きが進まなくなるからです。

例えば、訴額に応じた印紙代を少なく計算してしまったり、郵券の種類や金額を間違えて提出してしまったりすると、追納が必要になります。

その結果、相手に通知が行くまでに時間がかかります。

あらかじめ費用を確認して正しく納めておくことで、手続きがスムーズに進みます。

訴額については、以下の記事で詳しく解説しています。

裁判所から補正の連絡があったときは、できるだけ早く対応することが必要です。

補正に時間がかかるほど、通知も遅れてしまうからです。

例えば、補正指示が来てから数日放置すると、その間は手続きが止まったままになり、相手に訴状が届くのが遅れます。

逆に、すぐに対応すれば補正も完了し、早く送達へ進むことができます。

迅速に動くことが、訴えてから相手に通知が行くまでを短縮するポイントとなります。

相手から訴えられて通知が届いた場合には、慌てずに冷静に対処することが大切です。

通知を無視したり、間違った対応をしたりすると、不利な判決につながってしまう可能性があるからです。

具体的には、相手に訴えられて通知が届いた場合の対処法としては、以下のとおりです。

それでは、相手に訴えられて通知が届いた場合の具体的な対処法を順番に見ていきましょう。

通知が届いたら、まずは弁護士に相談しましょう。

法律的な主張や手続きは複雑であり、専門知識がないと不利になりやすいからです。

例えば、答弁書の書き方や証拠の提出方法は専門的な判断を要します。

弁護士に依頼すれば、自分の主張を整理し、適切な対応を進めることができます。

専門家のサポートを得ることで、訴訟において良い解決をすることができる可能性が高まります。

弁護士に依頼した場合には、訴訟委任状を裁判所に提出します。

弁護士が代理人として裁判手続きを行うために必要だからです。

例えば、訴訟委任状が提出されていないと、弁護士は裁判手続きで発言したり書類を提出したりできません。

訴訟委任状を出すことで、以後のやり取りは代理人を通じて進められます。

訴訟委任状については、以下の記事で詳しく解説しています。

通知を受け取った後は、答弁書を提出する必要があります。

なぜなら、答弁書を出さないと、裁判所が相手の主張をそのまま認めてしまう恐れがあるからです。

例えば、「原告の請求を棄却する」、「訴訟費用は原告の負担とする」との判決を求めるといった答弁をするのが通常です。

答弁書の提出をしないと、あなたの主張を審理いただくための出発点となります。

答弁書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。

答弁書を提出したら期日において陳述をすることになります。

陳述することで、答弁書に記載された内容が裁判所に対してあなたの主張として行われたことになります。

例えば、自ら出頭するか、弁護士を代理人として擬制陳述をしてもらう方法があります。

訴えてから相手に通知が行くまでについてよくある疑問としては、以下のとおりです。

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

A.訴えてから相手に通知が行くまでに訴えを取り下げる場合には、相手の同意は不要です。

相手の同意がいるのは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後に取り上げる場合だからです(民訴法261条2項)。

A.裁判所の運用によっては、訴状を送る前に交渉時の代理人などに送達先の確認がされることがあります。

このような場合には、直接代理人の事務所に送達してほしいとお願いできることがあります。

A.訴状の受け取りを拒否することはできません。

特別送達の場合には受け取りを拒否しても、差し置き送達により送達をされることになります(民訴法106条3項)。

特別送達について不在で受け取らない場合でも、付郵便送達により発送され、発送時点で送達があったものみなされます(民訴法107条3項)。

訴状の受け取り拒否については、以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、訴えてから相手に通知が行くまでの期間がどのくらいかを説明したうえで、遅い原因4つと簡単なコツや対処法を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が訴えてから相手に通知が行くまでの期間がどのくらいか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します。

2025年5月14日

法律手続

債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説します。