2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/12/08

法律手続

弁護士から受任通知が届いてしまい悩んでいませんか?

受任通知と言われても、どのような意味を持つ書面なのかよくわからずに不安に感じてしまう方もいますよね。

受任通知とは、弁護士が依頼を受けて代理することになったことを相手方当事者又は相手方代理人に伝える書面のことです。

受任通知には、以下のような記載がされているのが通常です。

受任通知を送る目的は、弁護士が受任したことを通知して、相手方が直接本人に連絡しないように伝えるためです。

債務整理事件、離婚事件、不貞慰謝料請求事件、債権回収事件、労働事件など多くの事件で受任通知が送られることになります。

もし、受任通知が届いた場合には、焦らずに冷静に対処していくようにしましょう。

また、弁護士から受任通知が届いた場合には、気を付けていただきたいいくつかの注意点があります。

実は、受任通知が届いた段階での対応次第で、その後の交渉や手続きが有利にも不利にも影響してしまうことがあります。

この記事をとおして、受任通知が届いた際に冷静かつ適切に対応するための考え方やポイントを説明していくことができれば幸いです。

今回は、受任通知とは何かを簡単に説明したうえで、文例や書式と注意点3つを解説していきます。

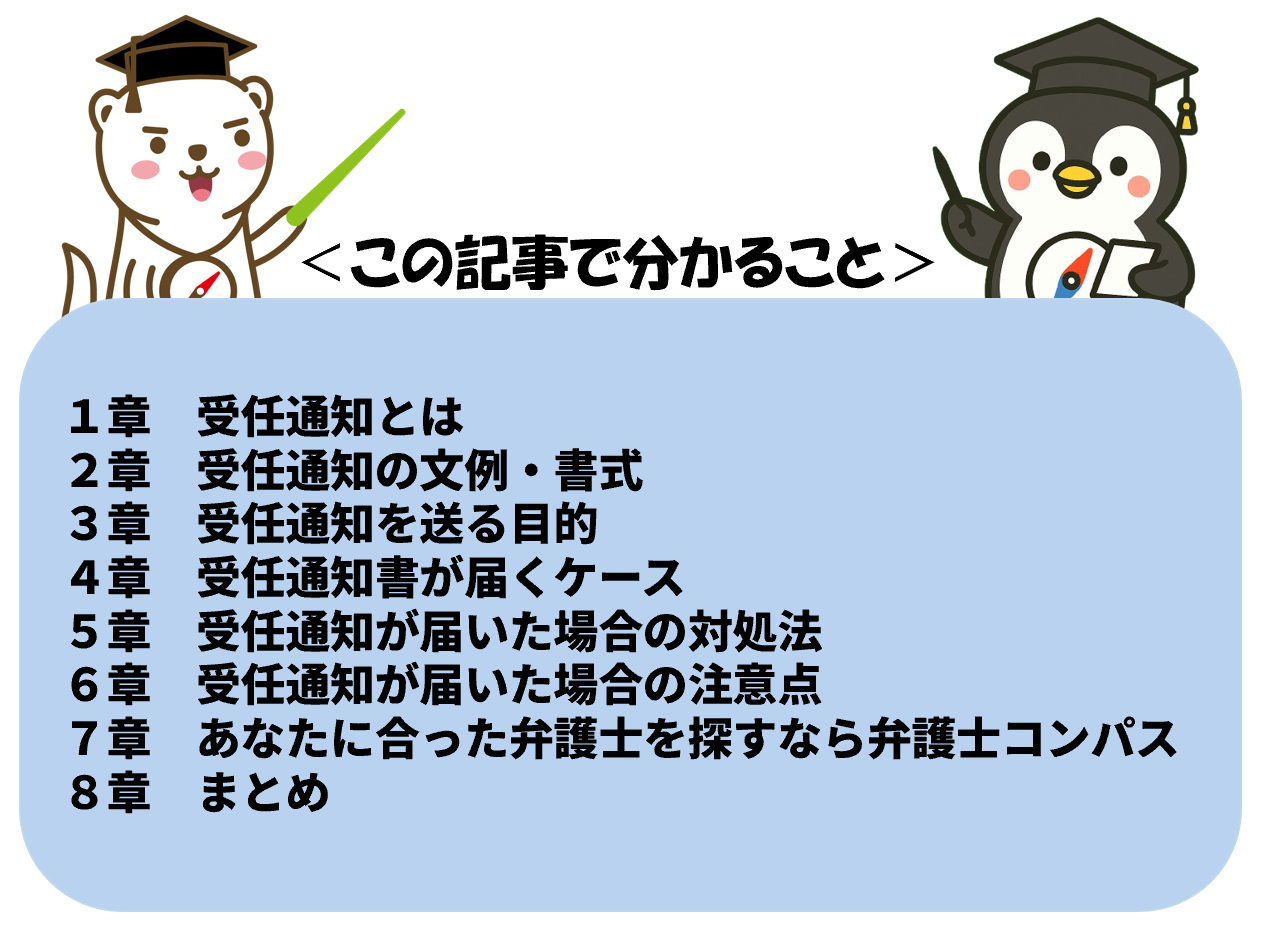

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、受任通知が届いたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。

受任通知とは何かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

受任通知とは、弁護士が依頼を受けて代理することになったことを相手方当事者又は相手方代理人に伝える書面のことです。

簡単に言うと、弁護士が依頼を受けて代理人になったことを知らせるお知らせの手紙です。

弁護士は受任した場合には、まずはこの受任通知を送付するのが通常です。

例えば、内容証明郵便により受任通知を送付することもありますし、特定記録郵便やレターパックで送ることもあります。

受任通知は、依頼開始の事実を相手に伝えるための、弁護士業務における基本的な文書のひとつです。

よくある受任通知の書式としては、以下のとおりです。

表題は、受任通知という名前とは限らず、御通知やご連絡との記載の場合があります。

受任通知書を発送した日付や宛先の名称が記載されているのが通常です。

受任した弁護士の事務所名や連絡先、弁護士名が記載されています。

住所、電話番号、FAX番号が記載されているのが通常であり、最近ではメールアドレスが記載されたものも増えてきました。

何について受任したかが記載されています。

受任通知において、請求し内容も併せて記載したうえで、これについて受任したと記載されていることがあります。

他にも、あなたが既に何らかの請求をしているような場合には、あなたが請求している件について受任したと記載されていることもあります。

通知書の内容次第では、回答期限や振込期限が記載されていることもあります。

弁護士からの通知書の回答期限については、以下の記事で詳しく解説しています。

今後は本人には直接連絡せず、弁護士に連絡するように記載されているのが通常です。

受任通知を送る目的は、交渉や連絡をスムーズに行うためです。

目的を理解しておくと、書面の意味や今後の対応の方向性を誤解しにくくなります。

例えば、受任通知を送る目的としては以下の3つがあります。

それでは、これらの目的について順番に見ていきましょう。

受任通知の最も基本的な目的は、弁護士が正式に依頼を受けて代理人となったことを相手方に知らせることです。

これにより交渉や手続きの窓口が一本化されて明確になりますし、相手方は今後どこに連絡をすればいいのかが分かります。

相手方は、受任通知書に回答する場合には、今後は代理人情報として記載された住所や電話番号、FAX番号に連絡することになるのです。

このように受任通知書には、今後のやり取りをスムーズに進める意味があります。

受任通知には、依頼者本人への直接連絡を控えるよう求める意味があります。

これは、依頼者が精神的な負担や不安を抱えずに済むようにするとともに、法律の専門知識のない本人が相手方から狙われてしまうのを防ぐためです。

例えば、弁護士に依頼したにもかかわらず、弁護士が無視されて直接本人宛に連絡が来ることになってしまえば、弁護士を入れた意味がなくなってしまいます。

弁護士を通じたやり取りに切り替えることで、依頼者の負担を軽減し、落ち着いた環境で解決策を検討できます。

受任通知は、特に債務整理や貸金返還請求などの場面で、相手方による取り立て行為を止める効果があります。

弁護士が受任したことが通知されれば、相手方は直接請求や取り立てを継続することが法律上制限される場合があります。

例えば、貸金業者や債権回収会社からの頻繁な電話や訪問が止まり、落ち着いた状況で返済計画や和解交渉を進めやすくなります。

このように、受任通知は依頼者を過度な取り立てから守るための重要な役割も果たします。

受任通知は、さまざまな種類の法律トラブルで送られることがあります。

例えば、受任通知が届くケースとしては以下の5つがあります。

それでは、これらのケースについて順番に見ていきましょう。

借金の返済が難しくなり、任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理を弁護士に依頼した場合、債権者に対して受任通知が送られます。

これにより、債権者は直接の取り立てや督促を控えることになります。

例えば、消費者金融やクレジット会社からの電話や請求書が弁護士宛に切り替わります。

離婚に伴う条件交渉や財産分与、親権などの話し合いを弁護士に依頼した場合、配偶者やその代理人に受任通知を送るのが通常です。

これにより、本人への直接連絡が避けられ、代理人同士での協議が進められます。

例えば、別居中に生活費や子どもの面会についての交渉が必要な場合にも受任通知が活用されます。

不貞行為による慰謝料を請求する側・される側のいずれでも、通常、弁護士が介入した時点で受任通知が送られます。

これにより、感情的な直接やり取りを避け、冷静な交渉を進められます。

例えば、慰謝料の金額や支払方法についての話し合いが代理人を通じて行われます。

売掛金や貸付金などの返済を求める場合、弁護士が債権回収を受任すると相手方に通知します。

これによって、返済や支払いの交渉は代理人を通して行われます。

例えば、取引先からの入金が滞った場合に、受任通知を送って支払期限や金額を明確に伝えることがあります。

SMSやハガキなどで受任に係る連絡や催促がされるケースも増えてきています。

未払い賃金や残業代、解雇の無効を争う場合など、労働問題を弁護士に依頼した際に受任通知が送られます。

これにより、会社との交渉は弁護士を通じて進められます。

例えば、退職後に未払いの退職金を請求するケースなどでも受任通知が利用されます。

受任通知が届いたら、まずは落ち着いて適切に対処していくことが必要です。

焦って行動すると、事実関係の整理や交渉の準備が不十分になり、不利になってしまうこともあるためです。

適切な手順を理解しておけば、状況に応じた冷静な判断がしやすくなります。

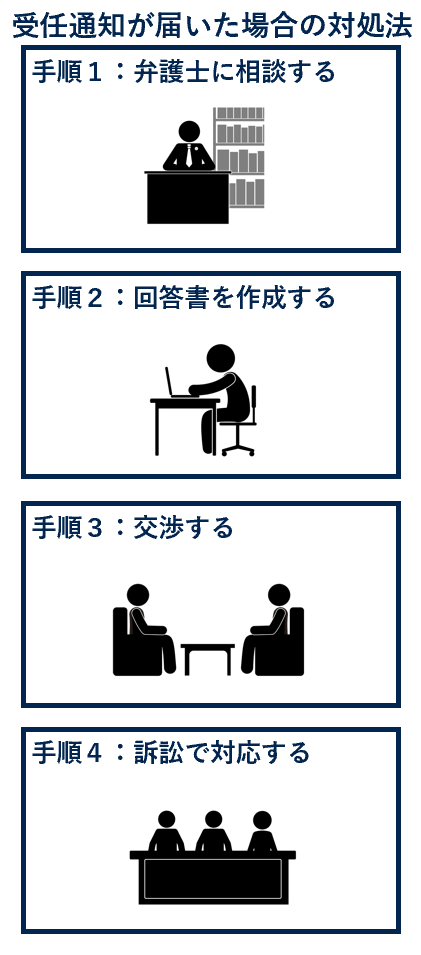

例えば、受任通知が届いた場合の対処法としては以下の4つがあります。

それでは、これらの手順について順番に見ていきましょう。

まずは、その事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。

内容を確認し、相手方の主張が法的に妥当かどうか、今後の選択肢を整理します。

例えば、受任通知に記載された内容に疑問がある場合でも、弁護士が証拠や法律をもとに対応方針を立ててくれます。

これにより、不必要な譲歩や誤った判断を避けることができます。

受任通知書に相手方の主張が記載されているようであれば、あなたの言い分や立場を回答することを検討します。

これにより法的な争点が明らかになっていき、紛争を解決する糸口が見えてくることもあります。

一度送ってしまった回答書は有利にも不利にも証拠になってしまいますので、通知書を送付する前に弁護士に確認してもらった方がいいでしょう。

双方の主張で食い違いがある部分が見えてきたら、話し合いにより折り合いをつけることが可能かどうか協議してみましょう。

話し合いにより解決することができれば、訴訟よりも少ない負担と労力で良い解決をできることがあります。

交渉で解決できない場合は、無理に交渉で解決しようとせず訴訟での対応も検討しましょう。

訴訟では、証拠や主張を整理し、裁判所の判断を仰ぐことになります。

適正な手続きのもとで法律に従い判断をしてもらうことができます。

受任通知を届いた場合には、いくつか注意しておいていただきたい点があります。

受任通知を受け取った後の行動次第で、結果が大きく変わっていくこともあります。

例えば、受任通知が届いた場合の注意点としては、以下の3つがあります。

それでは、これらの注意点を順番に説明していきましょう。

受任通知を無視すると、相手方が一方的に手続きを進めてしまうおそれがあります。

話し合いで解決できる可能性があるような場合にまで、無視して訴訟に移行してしまうと解決に必要な労力も費用も増えてしまいます。

受任通知が来たら無視せず、まずは話し合いで解決することができないか模索するといいでしょう。

受任通知には、依頼者本人ではなく代理人(弁護士)を通じて連絡するよう記載されています。

これに反して本人に直接連絡すると、トラブルや誤解が生じる可能性があります。

このような対応をされた場合、相手方は交渉を切り上げすぐに裁判へ移行することも検討するでしょう。

受任通知を無視して本人に連絡をし続けるというのは、裁判所からも不誠実に見えてしまうはずです。

受任通知書が届いた後は、直接本人には連絡せず、代理人宛に連絡をするように注意しましょう。

請求内容が事実と異なる場合や金額の根拠が不明な場合、すぐに振り込むのは危険です。

例えば、支払い後に請求額が不当に高かったと判明しても、後から取り戻すことは容易ではありません。

請求の根拠や証拠を十分に確認したうえで、弁護士に相談してから対応しましょう。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、今回は、受任通知とは何かを簡単に説明したうえで、文例や書式と注意点3つを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が弁護士から受任通知が届いてしまい悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します。

2025年5月14日

法律手続

債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説します。