2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/11/25

法律手続

弁護士からの通知書に回答期限が記載されていて焦っていませんか?

回答期限を過ぎてしまうとどうなってしまうのか心配になりますよね。

弁護士からの通知書の回答期限とは、「以上につき2週間以内に回答いただきますようお願いいたします。」などの記載のことをいいます。

回答期限自体には法的拘束力はありませんが、期限を徒過してしまうことによりいくつかのリスクが生じてしまうことがあります。

もし、弁護士からの通知書に回答期限が記載されている場合には、冷静かつ誠実に対処していくと良いでしょう。

焦って回答してしまうと不利な記載などをしてしまうこともありますので、慎重に対応するように気を付けましょう。

実は、ご相談を受けた際、弁護士からの通知書に回答期限が記載されていて期限まで後数日しかないと心配の声をお聞きすることが少なくありません。

この記事をとおして、回答期限まで日がないような場合であっても対応を間違えないように是非知っておいただきたいことを分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、弁護士からの通知書の回答期限とは何かを説明したうえで、法的効果やリスク3つと簡単な対処法を解説していきます。

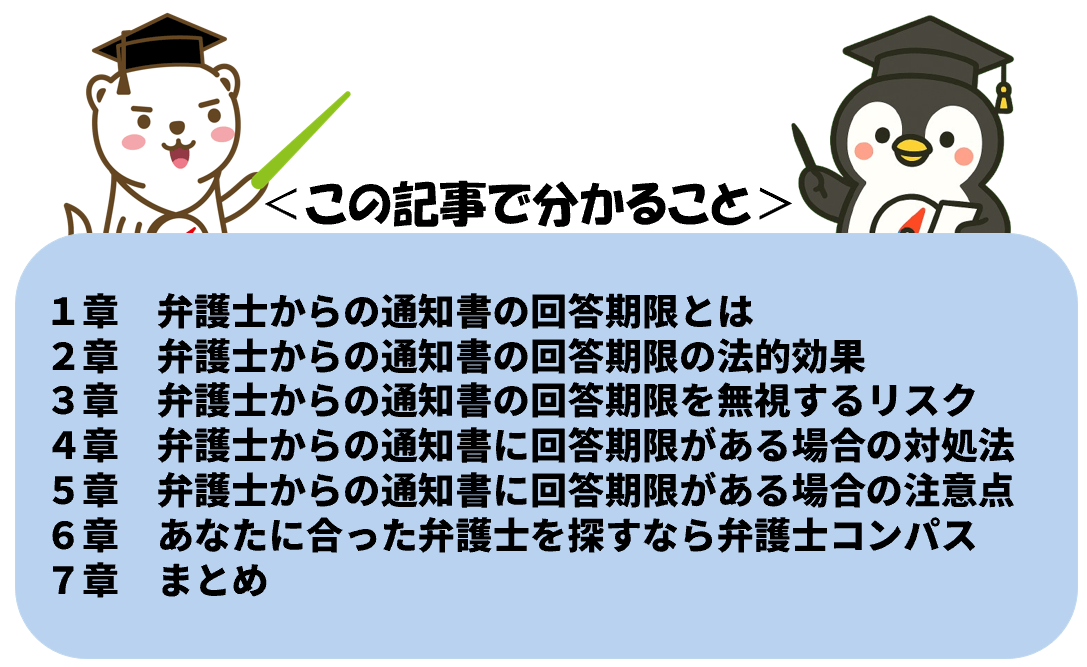

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、弁護士からの通知書に回答期限がある場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

弁護士からの通知書に記載されている回答期限とは、「以上につき2週間以内に回答いただきますようお願いいたします。」と言った記載のことです。

弁護士はいつまで回答を待つかの目安を記載して、効率的に手続きを進めていくために通知書に回答期限を記載することがよくあります。

回答期限を定めておかないと、催促のタイミングをつかみにくく、いつまで回答を待つかも不明確となり、無用に手続が後れてしまうことがあるためです。

例えば、弁護士からの通知書としては以下のようなものがあります。

弁護士からの通知書|回答期限付き

多くの場合、2週間程度の回答期限が設定されていますが、短い場合には1週間程度の期限が設定されていることもあります。

このように弁護士からの通知書には回答期限が記載されていることがありますので、通知書が届いたら確認するようにしましょう。

弁護士からの通知書に書かれた回答期限には、法的な拘束力はありません。

つまり、その日付を過ぎたからといって自動的に敗訴になったり、強制的に支払い義務が生じたりするわけではありません。

なぜなら、回答期限が裁判所や法律で定められた手続上の期日ではなく、あくまで相手側が便宜的に設けた期限にすぎないからです。

例えば、未払い賃金の通知書に「2週間以内に回答してください」と書かれていたとしても、これは交渉を進めるための区切りを示しているに過ぎません。

もし2週間を過ぎてしまっても、そのこと自体で相手方の請求が正当であると認められるわけではありません。

したがって、回答期限は「守らなければならない法律上の義務」ではありません。

ただし、第3章で説明するとおり、無視してしまうと後の交渉に悪影響を及ぼす可能性があります。

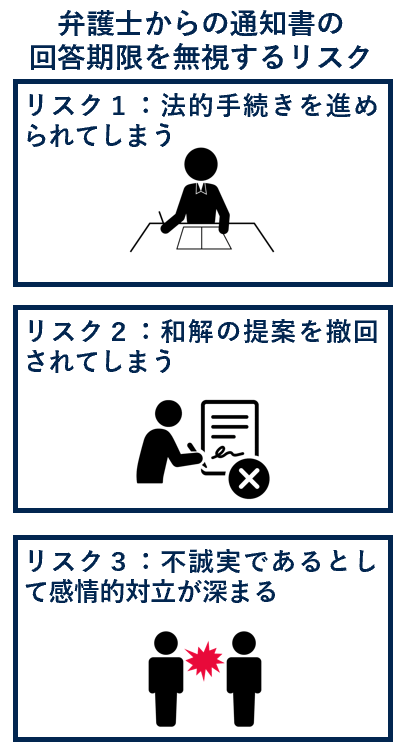

弁護士からの通知書の回答期限を無視してしまうと、思わぬ不利益を招くことがあります。

回答期限に法的拘束力はありません、不用意に放置してトラブルを悪化させることを避けた方がいいでしょう。

例えば、弁護士からの通知書の回答期限を無視するリスクとしては、以下の3つがあります。

それでは、各リスクについて順番に見ていきましょう。

回答期限を過ぎても返答がなければ、相手方は「交渉に応じる意思がない」と受け止める可能性があります。

その結果、任意交渉をあきらめて訴訟や支払督促などの法的手続きに進められてしまうことがあります。

例えば、未払い賃金の通知書に返事をしなかった場合、相手側はすぐに訴状を作成して裁判所に提出することもあります。

期限そのものに強制力はなくても、対応を怠れば手続きが一気に進むリスクがあるのです。

相手方からの通知書には、和解条件の提示が記載されていることもあります。

早期に解決することができる場合には、訴訟に要する労力や費用などの負担を節約することができるためです。

例えば、300万円の慰謝料請求権を有しているが、200万円での示談を提示するといった内容の記載がされているような場合です。

回答期限を過ぎてしまうと、このような示談の提案を撤回されてしまい、200万円での和解には応じられないなどと言われてしまうことがあります。

回答をしないことは、相手に「誠意がない」「無視された」と受け止められるおそれがあります。

法律上の義務がなくても、人間関係や信頼関係の面でトラブルが悪化することは十分に考えられます。

例えば、会社と従業員の間で通知書のやり取りをしている場合、返事をしないことで「協議する意思がない」と誤解され、感情的な対立が強まるケースもあります。

こうなると交渉がより難しくなり、解決までに時間や労力が余計にかかってしまいます。

弁護士からの通知書に回答期限がある場合でも、落ち着いて対応することが大切です。

回答期限には拘束力はないものの無視するとリスクがあり、一方で安易な対応についても不利益となることがあります。

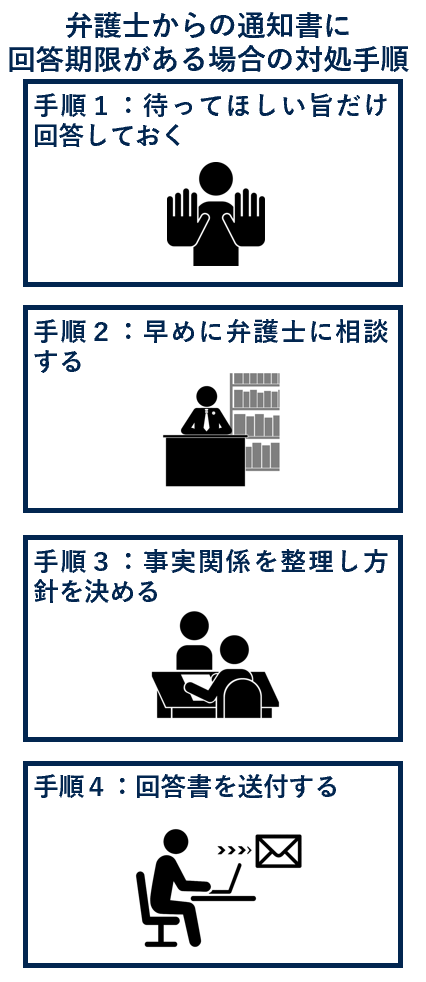

具体的には、弁護士からの通知書に回答期限がある場合の対処手順としては、以下のとおりです。

それでは、順番に見ていきましょう。

期限までに十分な準備ができない場合は、「弁護士に相談したうえで、回答する予定なので今暫くお待ちください」と回答しておきましょう。

ご連絡|今暫くお待ちください

このように一言でも返答をしておけば、相手に誠意を示すことができ、いきなり法的手続きに移行されるリスクを下げられます。

通知書の内容についての見通しや対応を一人で判断するのは難しいことが多いため、早めに弁護士に相談することが有効です。

専門家に確認してもらうことで、法的にどう対応すべきか、どこに注意するべきかが明確になります。

例えば、支払請求を受けている場合に「請求額が妥当か」「時効が成立していないか」などを弁護士がチェックしてくれます。

回答をする前に、事実関係を整理したうえで方針を決めましょう。

一度、回答してしまうと、後から撤回することは容易ではなく、不利な証拠となってしまうこともあるためです。

例えば、書面やメールのやり取り、契約書などと照らし合わせながら、時系列で事実関係を整理しましょう。

そのうえで、相手方の通知書に記載された法的な請求に係る判例や見通しを分析したうえで、方針を決めましょう。

準備が整ったら、回答書を作成して送付します。

このとき、感情的な表現は避け、事実関係と自分の立場を冷静に記載することが大切です。

弁護士からの通知書に回答期限があると、焦ってすぐに返事をしたくなるものです。

しかし、性急な対応はかえって不利になる可能性があるため注意が必要です。

まず、焦って回答してしまうと、不利な発言を文書に残してしまう危険があります。

一度書面で出した内容は証拠として残るため、後から訂正するのは難しくなります。

また、通知書に記載された金額を「すぐに振り込まないといけない」と誤解して、十分に確認しないまま支払ってしまうことも避けるべきです。

例えば、未払い賃金の通知書で請求額が過大であっても、期限に追われて焦って支払ってしまえば、本来不要だった金額まで負担することになりかねません。

誤った対応をした後に弁護士に相談をしても、すでにリカバリーが難しくなってしまっていることが多いのです。

このように、弁護士からの通知書に回答期限があったとしても、慎重に対応をすることが重要です。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、弁護士からの通知書の回答期限とは何かを説明したうえで、法的効果やリスク3つと簡単な対処法を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ

・弁護士からの通知書に記載されている回答期限とは、「以上につき2週間以内に回答いただきますようお願いいたします。」と言った記載のことです。

・弁護士からの通知書に書かれた回答期限には、法的な拘束力はありません。

・弁護士からの通知書の回答期限を無視するリスクとしては、以下の3つがあります。

リスク1:法的手続きを進められてしまう

リスク2:和解の提案を撤回されてしまう

リスク3:不誠実であるとして感情的対立が深まる

・弁護士からの通知書に回答期限がある場合の対処手順としては、以下のとおりです。

手順1:待ってほしい旨だけ回答しておく

手順2:早めに弁護士に相談する

手順3:事実関係を整理し方針を決める

手順4:回答書を送付する

この記事が弁護士からの通知書に回答期限が記載されていて焦っている方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します。

2025年5月14日

法律手続

債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説します。