少額訴訟とは?簡単なやり方|泣き寝入りしない!書き方や流れ【自分でやってみた体験談】

少額訴訟のやり方が知りたいと悩んでいませんか?

金額が低いけど泣き寝入りはしたくないので自分で少額訴訟をやってみたいと考えている方もいますよね。

少額訴訟とは、60万円以下の金銭請求を簡易裁判所において1回の期日で解決する特別な訴訟手続きです。

少額訴訟にはいくつかの条件がありますので、これを用いることができる案件は限られています。

少額訴訟については、早期に少ない負担で解決できるというメリットがあるという一方で、控訴できず、複雑な事案には向かないというデメリットがあります。

少額訴訟のやり方は、そこまで複雑ではありません。訴状と証拠、印紙、郵券などを用意して、裁判所に提出するだけです。

少額訴訟の訴状については、「少額訴訟による審理及び裁判を求める旨」と「その年にこの裁判所で少額訴訟を求めた回数」を記載しておきましょう。

少額訴訟は、訴訟を提起した後、期日の指定と送達がなされ、一回の期日審理の後、和解又は判決がされます。その後、任意の支払いがなければ、強制執行を検討します。

ただし、少額訴訟が上手くいく場合だけではなく、泣き寝入りになってしまうケースもあります。

少額訴訟を成功させるためには、いくつかのポイントを押さえて制度を活用していくといいでしょう。

これまでに自分で少額訴訟を行ってみた方の体験談なども参考になります。

実は、少額訴訟については上手に使えば非常に有用な制度ではありますが、使い方を間違ってしまうと必ずしも良い解決にはならないことがあります。

この記事をとおして、少額訴訟を自分でやってみたい方に是非知っておいていただきたい実務上のノウハウや知識を分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、少額訴訟とは何かを説明したうえで、やり方(書き方)や流れ、泣き寝入りとなるケースとポイントについて解説していきます。

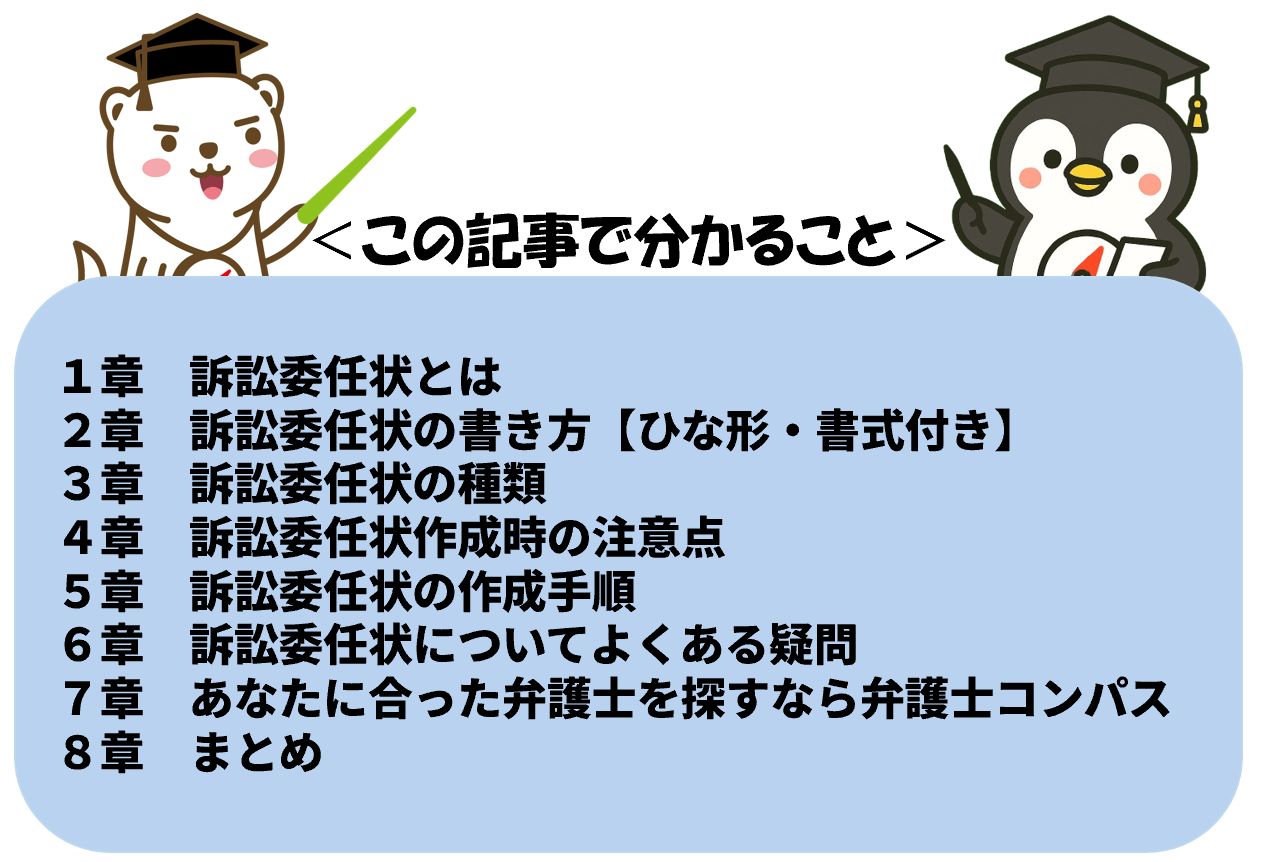

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、少額訴訟をやるにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。

1章 少額訴訟とは

少額訴訟とは、60万円以下の金銭をめぐるトラブルを簡易裁判所で一回の期日で解決するための特別な制度です。

通常の裁判に比べて、時間もお金も少なく済むため、個人でも利用しやすい手続きといえます。

なぜこの制度があるのかというと、少額のトラブルであっても裁判を起こすには多くの負担がかかるからです。

通常訴訟のように何回も期日が開かれたり、長期間にわたり争ったりするのは現実的ではありません。

そこで、裁判所が一度の期日で解決できる仕組みとして、少額訴訟制度が設けられています。

例えば、30万円貸したけど返してもらえいと言った場合、25万円の給料が支払われていないと言った場合などでの利用です。

このように、少額訴訟は泣き寝入りせずに比較的早く解決したいというときに役立つ制度です。

ただし、利用には条件があるため、誰でもどんな場合でも使えるわけではない点に注意が必要です。

2章 少額訴訟が使える条件

少額訴訟は便利な制度ですが、どんな場合でも使えるわけではありません。

法律で利用できる条件が定められており、それを満たさないと申立てができないからです。

条件を理解しておくことで「自分のケースで少額訴訟を使えるのか」が事前に分かり、無駄な手続や費用を避けられます。

例えば、少額訴訟の条件としては、以下の4つがあります。

それでは、少額訴訟を利用できる条件について順番に見ていきましょう。

2-1 条件1:60万円以下であること

少額訴訟は、請求金額が60万円以下の場合に限って利用できます。

制度の趣旨が「少額のトラブルを簡易に解決すること」にあるため、それ以上の金額では通常訴訟を利用する必要があります。

例えば、未払いの給料が20万円だったり、貸したお金が50万円だったりするケースであれば利用できます。

一方で、100万円の請求をしたい場合には少額訴訟は選べません。

請求額が60万円を超えると自動的に対象外になる点を理解しておくことが大切です。

2-2 条件2:金銭の支払いを目的としていること

少額訴訟で求められるのは「お金の支払い」に限られます。

物の引渡しや土地の明け渡しなどは、審理が複雑になるため1回の期日で解決できないからです。

例えば、貸したお金を返してほしい、未払いの残業代を払ってほしい、といったケースが対象になります。

一方で「パソコンを返してほしい」といった請求は対象外です。

このように、金銭債権に限定されることを知っておく必要があります。

2-3 条件3:同一の簡易裁判所で年に10回以下であること

同じ裁判所で少額訴訟を利用できるのは、1年間に10回までと制限されています。

制度が乱用されるのを防ぐための仕組みです。

例えば、事業者が取引先ごとに繰り返し請求したりすると、裁判所の負担が大きくなります。

そのため、年間10回までという上限が設けられているのです。

一般の方が利用する場合は10回を超えることはほとんどありませんが、念のため覚えておきましょう。

2-4 条件4:相手方の同意又は異議がないこと

最後に、相手が少額訴訟に同意するか、異議を出さないことも条件です。

なぜなら、少額訴訟は簡易である一方、控訴できないという制限があり、相手方の権利にも影響があるからです。

例えば、相手が「通常訴訟でじっくり審理してほしい」と異議を述べれば、通常訴訟に切り替わってしまいます。

その場合は少額訴訟を続けることはできません。

少額訴訟を使えるかどうかは相手方の対応によっても左右されることを理解しておくことが大切です。

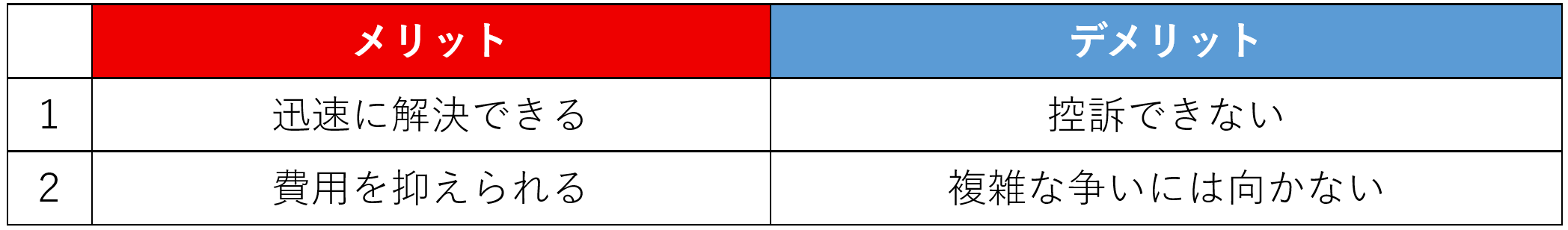

3章 少額訴訟のメリット・デメリット

少額訴訟にはメリットとデメリットの両方があります。

これらを理解しておくことで、制度を正しく活用できるかどうかの判断材料になります。

例えば、少額訴訟のメリットとデメリットを整理すると以下のとおりです。

それでは、少額訴訟のメリットとデメリットを順番に見ていきましょう。

3-1 メリット1:迅速に解決できる

少額訴訟は原則として1回の期日で結論が出ます。

通常訴訟のように何度も期日を重ねる必要がないため、短期間で結果を得られるのが大きな利点です。

例えば、貸したお金の返還を求めて提起した場合、数か月以内に判決や和解が出るケースもあります。

これにより、時間的負担を大幅に減らせます。

3-2 メリット2:費用を抑えられる

少額訴訟は訴訟費用が安く済みます。

印紙代や郵券代が中心で、請求額が20万円程度であれば数千円から1万円台程度で足りることもあります。

例えば、通常訴訟では複数回の出廷や弁護士費用がかかる場合がありますが、少額訴訟では自分だけで進められるケースもあります。

そのため、経済的な負担を減らしやすい手続きといえます。

3-3 デメリット1:控訴できない

少額訴訟では、判決に不満があっても控訴することができません。

これは、手続きを迅速に終えることを優先しているからです。

例えば、「証拠が不十分だった」「もっと主張したいことがあった」と感じても、控訴審でやり直すことはできません。

このため、1回の審理で全てを出し切る必要があります。

3-4 デメリット2:複雑な争いには向かない

少額訴訟は単純な金銭のやり取りを解決するための制度です。

複雑な法律問題や専門知識を要する紛争には不向きです。

例えば、多数の証拠や証人が必要となる事案では、1回の期日で審理することが困難となります。

つまり、利用できる場面は限定的であることを理解しておく必要があります。

4章 少額訴訟の簡単なやり方

少額訴訟のやり方は、実は複雑ではありません。

やり方を理解しておくと、初めての方でも安心して手続きを進められ、泣き寝入りを避ける助けになります。

具体的には、少額訴訟のやり方は以下のとおりです。

それでは、少額訴訟のやり方について順番に見ていきましょう。

4-1 手順1:訴状や証拠を準備する

最初に行うのは、訴状と証拠を準備することです。

訴状には「少額訴訟による審理及び裁判を求める旨」と「その年に同じ裁判所で申し立てた回数」を記載する必要があります。

例えば、未払いの給料を請求する場合には「○月分の給料○万円が未払いである」と記載し、給与明細や労働契約書を証拠として添付します。

証拠が不足していると主張が認められにくいため、客観的な資料を用意することが重要です。

4-2 手順2:印紙や郵券を用意する

次に必要なのは、収入印紙と郵券(切手)です。

収入印紙は請求額に応じた金額を購入し、訴状に貼付します。郵券は裁判所が相手方に書類を送達する際に使われます。

例えば、請求額が20万円であれば印紙代は2,000円、30万円であれば3,000円程度が目安です。

郵券代は裁判所によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

4-3 手順3:裁判所に提出する

最後に、訴状と証拠、印紙、郵券をそろえて裁判所に提出します。

提出先は、原則として、相手方の住所を管轄する簡易裁判所です。

例えば、相手が東京に住んでいれば東京の簡易裁判所に、相手が大阪に住んでいれば大阪の簡易裁判所に提出することになります。

窓口で提出すれば受理され、後日裁判所から期日の通知が届きます。

ただし、事件の種類によっては、他の裁判所に提起できることもあります。

5章 少額訴訟の訴状の書き方

少額訴訟の訴状は、決まった書式に沿って記載すれば難しくありません。

記載すべき内容が法律でおおむね定められており、裁判所のウェブサイトや窓口でもひな型が配布されているからです。

訴状の基本的な書き方を理解しておけば、記入漏れや不備を防ぐことができ、安心して申し立てができます。

例えば、訴状には以下のような項目を記載します。

実際の記載例としては、請求の趣旨に「被告は原告に対し、金30万円を支払え」と記し、請求の原因に「令和〇年〇月〇日、原告は被告に30万円を貸し付けたが返済がない」と書きます。

添付資料には、借用書や送金明細、給与明細などのコピーをそろえるとよいでしょう。

このように、訴状は「誰に、何を、なぜ求めるのか」を整理して記載するのが基本です。

事前に必要な証拠を集めてからひな型を使って書き進めれば、訴状を書きやすくなるはずです。

6章 少額訴訟の流れ

少額訴訟の流れは比較的シンプルです。

通常訴訟のように何度も期日を重ねず、原則として1回の審理で結論が出る仕組みになっているからです。

流れを知っておくことで、初めての方でも先の見通しを立てやすくなり、不安を減らすことができます。

具体的には、少額訴訟の流れは以下のとおりです。

それでは、少額訴訟の流れについて順番に見ていきましょう。

6-1 流れ1:訴訟提起

最初のステップは、訴状と証拠を裁判所に提出することです。

相手の住所を管轄する簡易裁判所に訴状を出すと、訴訟が正式に始まります。

提出時に印紙や郵券も必要です。

6-2 流れ2:期日の指定と送達

訴状が受理されると、裁判所が期日(審理の日)を決め、相手に訴状を送達します。

この送達によって、相手が正式に訴えられたことを知ることになります。

例えば、裁判所から「〇月〇日午後2時に出廷してください」といった通知が届きます。

これにより、当事者双方が期日に集まる準備をします。

6-3 流れ3:期日における審理

期日には原告と被告が出廷し、1回の審理で双方の言い分や証拠を確認します。

少額訴訟はスピード重視のため、長い議論ではなく要点を整理して主張することが求められます。

例えば、原告は「未払いの給料30万円を請求します」と主張し、被告は「すでに支払った」と反論する、といった形です。

証拠資料を提示しながら事実関係を確認します。

6-4 流れ4:和解又は判決

審理の結果、双方が合意すれば和解が成立します。

合意ができなければ、裁判官がその日のうちに判決を下します。

例えば、相手が「分割で支払う」と提案し、原告が応じれば和解となります。

応じなければ「30万円を支払え」といったような判決がその場で出されます。

6-5 流れ5:強制執行(差し押さえ等)

判決や和解が成立しても、相手が支払わない場合があります。

そのときは、強制執行を申し立てて財産を差し押さえる必要があります。

例えば、相手の銀行口座や給与を差し押さえることで、判決どおりにお金を取り立てることができます。

ただし、相手に差し押さえる財産がなければ回収できないリスクもある点には注意が必要です。

7章 少額訴訟で泣き寝入りになるケース3つ

少額訴訟は手軽に利用できる制度ですが、必ずしもお金を回収できるとは限りません。

解決が難しいケースを理解しておけば、事前にリスクを見極めて適切な方法を選ぶことができます。

例えば、少額訴訟で泣き寝入りとなる可能性があるケースとしては、以下の3つです。

それでは、泣き寝入りになってしまう3つのケースについて順番に見ていきましょう。

7-1 ケース1:執行する財産がない

少額訴訟で勝訴しても、相手に差し押さえられる財産がなければお金を回収できません。

裁判に勝つことと、実際に支払いを受けることは別の問題だからです。

例えば、相手が無職で収入もなく、銀行口座にも残高がない場合、強制執行を申し立てても実効性はありません。

このようなときは、判決があっても泣き寝入りになるリスクがあります。

7-2 ケース2:被告が少額訴訟に同意しない

少額訴訟は相手方の同意が前提となっています。

そのため、被告が「通常訴訟で審理してほしい」と異議を述べれば、自動的に通常訴訟に移行します。

通常訴訟に移行すると、複数回の期日が設定され、解決までに数か月から1年以上かかることもあります。

その間に出廷のため仕事を休んだり、交通費がかかったり、場合によっては弁護士を依頼したりと負担が大きくなります。

例えば、最初は少額訴訟で短期間・低コストで解決できると思っていても、相手が同意しなければ長期化し、費用や労力が増えてしまいます。

このように、被告の対応によっては少額訴訟のメリットを享受できず、思った以上に負担が大きくなる可能性があるのです。

7-3 ケース3:訴額が1~2万円など小さすぎる

請求額があまりに小さい場合、裁判費用や労力の方が大きくなってしまいます。

印紙代や郵券代、時間的な負担を考えると、結果的に赤字になりかねないからです。

例えば、請求額が1万円で印紙代と郵券代に7000円程度かかると、勝訴しても実質的には3000円しか回収できません。

印刷代や交通費などを含めると赤字になってしまう可能性があります。

この場合、経済的合理性がなく、少額訴訟を提起しない方が経済的な負担が少ないケースもあります。

8章 少額訴訟を成功させるポイント

少額訴訟を確実に活用するためには、いくつかのポイントを押さえて準備することが大切です。

事前に工夫しておけば、泣き寝入りを避け、スムーズに解決できる可能性が高まります。

例えば、少額訴訟を成功させるポイントは、以下の3つです。

それでは、少額訴訟を成功させるための3つのポイントについて順番に見ていきましょう。

8-1 ポイント1:客観的な証拠を十分集める

裁判では「言った言わない」だけでは勝てません。

契約書や領収書、給与明細、メールのやり取りなど、客観的に事実を裏付ける資料が不可欠です。

例えば、未払い残業代を請求するなら「勤務表」「給与明細」「就業規則」をセットで提出すれば説得力が増します。

証拠がしっかりしていれば、裁判官に認めてもらえる可能性が高まります。

8-2 ポイント2:相手の財産を調査しておく

判決を取っても、相手に財産がなければ回収できません。

事前に給与口座や勤務先、持っている不動産などを把握しておくと、強制執行の際に役立ちます。

例えば、相手の勤務先が分かっていれば「給与差押え」が可能になりますし、銀行口座を知っていれば「預金差押え」ができます。

財産の手がかりを事前に集めておくことが、少額訴訟で判決を取った後にこのようなはずではなかったとなることを防ぐことができます。

8-3 ポイント3:弁護士に相談をしておく

少額訴訟は自分で行うことも可能ですが、法的な判断が必要な場面では弁護士に相談しておくと安心です。

的外れな主張をしてしまうと敗訴してしまう可能性もあるためです。

あなた自身が有利だと思っている主張でも、弁護士から見たら不利な主張であるということが少なくありません。

トラブルを確実に解決したいなら、相談だけでもしておく価値があります。

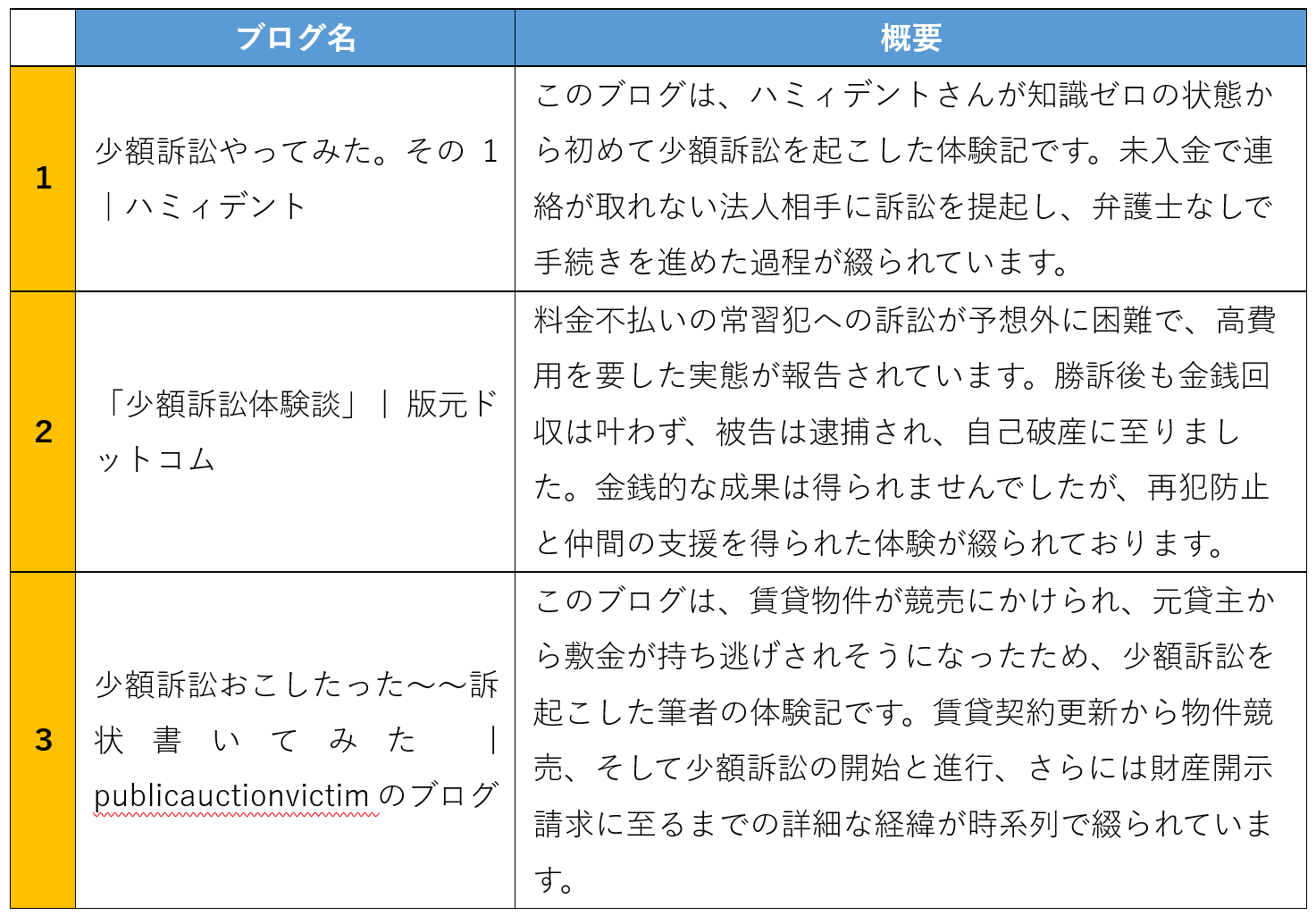

9章 少額訴訟をやってみた体験談

少額訴訟をやってみた体験談は、以下の3つがあります。

それでは、これらのブログについて順番に説明していきます。

9-1 少額訴訟やってみた。その1|ハミィデント

このブログは、知識ゼロから弁護士なしで少額訴訟に挑んだ、法人相手の金銭トラブル解決のリアルな体験談です。

書式の選び方や裁判所での相談、必要書類の準備といった具体的な手続きの流れが分かりやすく解説されています。

Wordテンプレートの活用法や、著者が直面した困難と解決策が率直に綴られており、実践的なヒントが満載で、初めて少額訴訟を考える方にとって大変参考になります。

9-2 「少額訴訟体験談」 | 版元ドットコム

この記事のおすすめポイントは、少額訴訟を実際に起こした具体的な体験談から「制度の利点と現実的な難しさ」がリアルに伝わる点です。

内容証明や登記事項証明書、切手代など思った以上に費用がかかり、相手が郵便物を受け取らないたびに追加対応が必要になるなど、現実の手間が詳しく描かれています。

また、生活保護受給者に対する執行の限界や、銀行口座差し押さえの実務的な難しさなど、制度の弱点も体験を通して理解できます。

最終的にお金は戻らなくても「再犯防止」と「仲間との連帯感」を得られたという結論は、少額訴訟を検討する人にとって大きな参考となるでしょう。

9-3 少額訴訟おこしたった〜〜訴状書いてみた | publicauctionvictimのブログ

一般人が少額訴訟を起こす際の具体的な手順と準備が非常に詳しく解説されている点がおすすめできます。

訴状や証拠書類の作成方法、裁判所へ提出する手数料や予納切手の詳細な内訳が示されており、費用の面も明確に理解できます。

また、少額訴訟のメリットとデメリット、特に被告に与える精神的プレッシャー効果についても言及されており、本人訴訟を検討している方にとって実践的なガイドとなるでしょう。

少額訴訟おこしたった〜〜訴状書いてみた | publicauctionvictimのブログ

10章 少額訴訟についてよくある疑問

少額訴訟についてよくある疑問としては以下の4つがあります。

それでは、これらの疑問について順番に解消していきましょう。

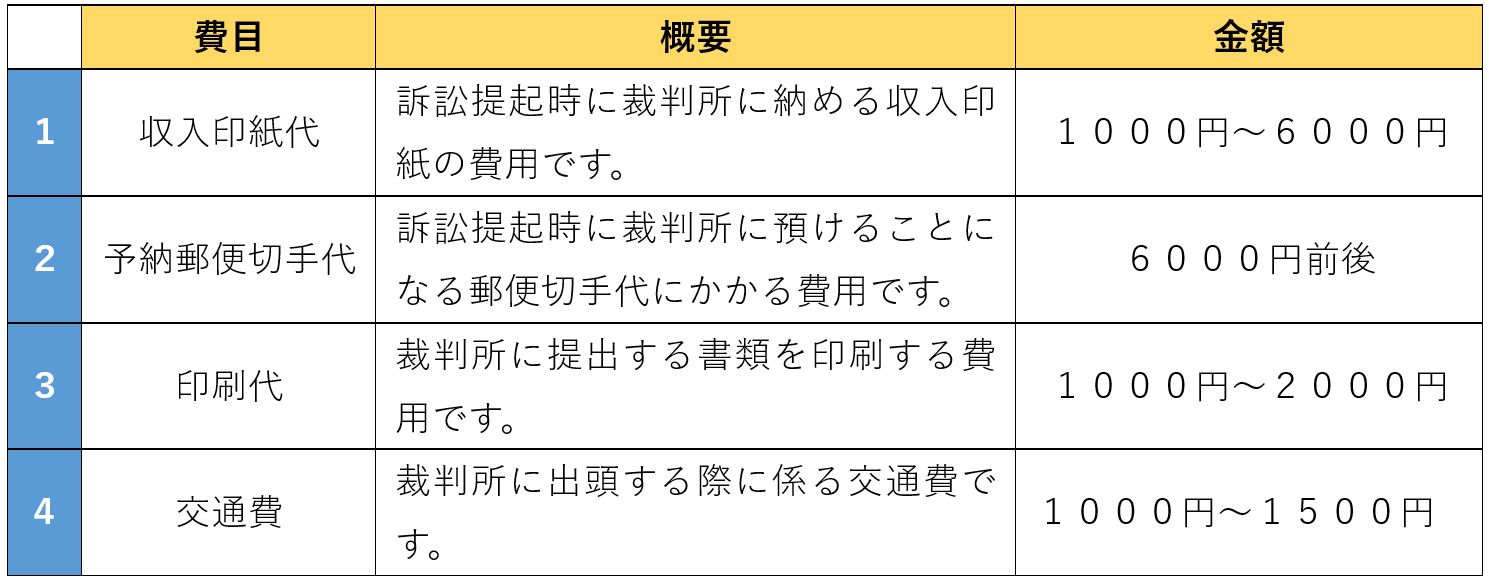

10-1 Q1:少額訴訟の費用はどのくらい?

A.少額訴訟の費用は1万円~2万円程度です。

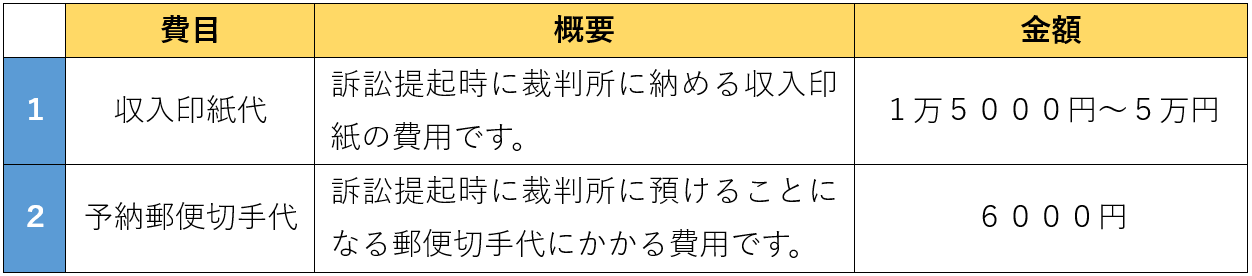

少額訴訟の費用の内訳は、以下のとおりです。

10-2 Q2:相手の住所が分からないとどうなる?

A.通常の訴訟手続きに移行する決定がされる可能性があります。

公示送達に寄らなければ被告を呼び出すことができないときは、通常訴訟に移行する決定をするとされているためです。

10-3 Q3:相手が弁護士を立てたら不利になる?

A.相手が弁護士を立てても、必ずしも不利になるわけではありません。

裁判所は証拠や法律に基づいて判断するため、弁護士の有無だけで結果が決まることはないからです。

ただし、弁護士が付いていると相手の主張や手続きがスムーズに進む可能性があります。

自分だけで対応するのが不安であれば、こちらも弁護士に相談しておくと安心です。

10-4 Q4:相手が欠席した場合はどうなる?

A.被告が答弁書を出さずに欠席した場合は、原告の主張を認めたものとされ(擬制自白)、原告勝訴の判決が出ます。

答弁書が出されている場合には、証拠審理を経て判決となります。

11章 あなたに合った弁護士を探すなら弁護士コンパス

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

12章 まとめ

以上のとおり、今回は、少額訴訟とは何かを説明したうえで、やり方(書き方)や流れ、泣き寝入りとなるケースとポイントについて解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が少額訴訟のやり方が知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

少額訴訟の費用はいくら|費用倒れ!?相手に請求できる?節約法3つ【弁護士解説】

少額訴訟の費用がどのくらいかかるのか知りたいと悩んでいませんか?

請求金額もそこまで大きくないので、訴訟をすることで自分にとってマイナスになってしまうのではないかと不安な方もいますよね。

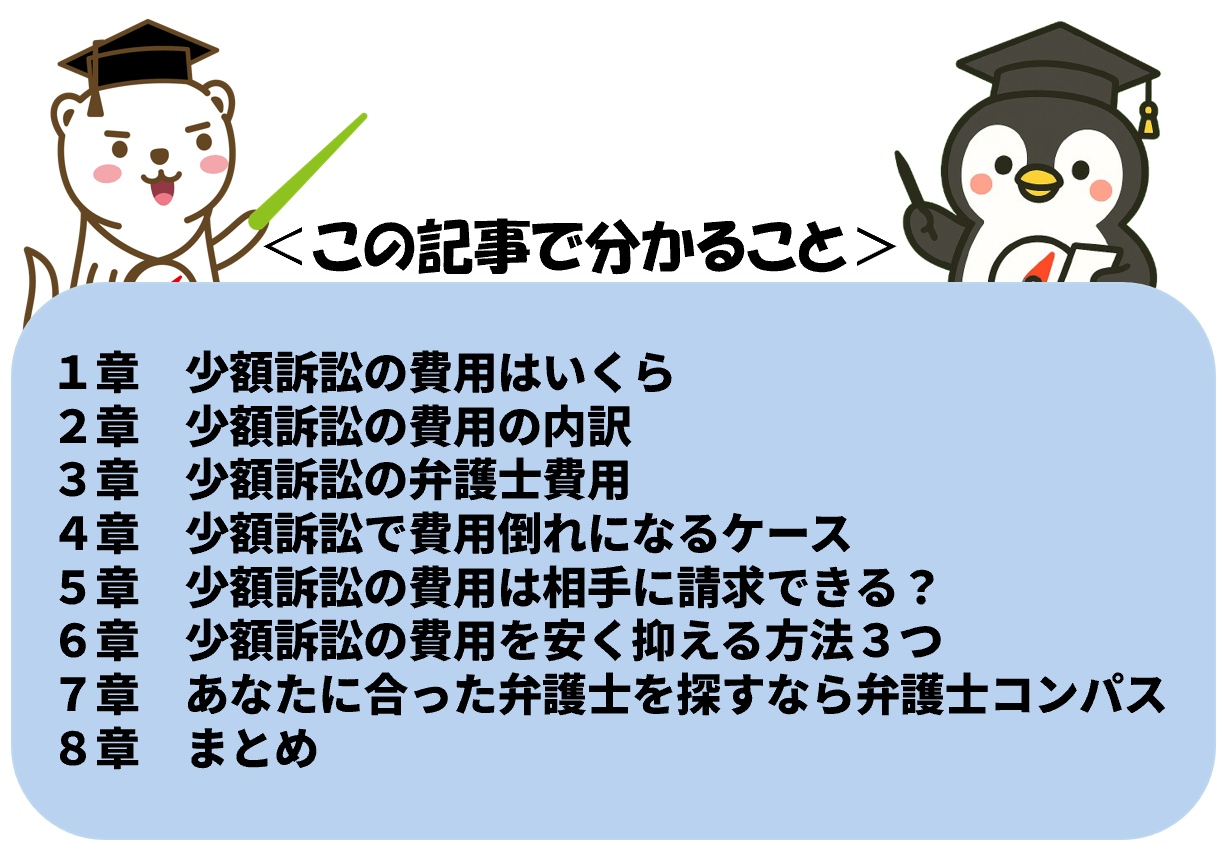

少額訴訟の費用は1万~2万円程度です。

収入印紙代や郵便切手代が主な費用であり、その他に印刷代や交通費がかかります。

少額訴訟を弁護士に依頼する場合の費用は、10万円~20万円程度です。

少額訴訟が費用倒れになるケースとして、通常訴訟に移行した場合や請求金額が2万円未満の場合、敗訴してしまった場合などがあります。

少額訴訟の費用の一部については、勝訴すれば相手方に請求することができます。

あなたが少額訴訟の費用を安く抑えたいと考えた場合には、いくつかの工夫が必要となります。

実は、少額訴訟を上手く活用することができれば、紛争解決に必要なコストを大幅に削減できますので、自分の権利を守ることができるケースも圧倒的に広がります。

この記事をとおして、少額訴訟の費用に悩んでいる多くの方にどのくらい予算を準備しておけばいいのかを誰でもわかりやすいようにお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、少額訴訟の費用はいくらかについて説明したうえで、費用倒れになるケースや相手に請求できるかと節約法3つを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、少額訴訟の費用を安く抑えるためにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。

1章 少額訴訟の費用はいくら

少額訴訟にかかる費用は、1万円〜2万円程度です。

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルを、簡易裁判所で1回の審理で解決するための制度です。

請求金額も少ないため費用も、通常の訴訟と比べて安くなりやすいのです。

例えば、請求額が20万円の場合、収入印紙代は2,000円、郵便切手代は数千円程度で、合計しても1万円を超えることはあまりありません。

これにコピー代や交通費を含めても、通常は1万~2万以内に収まります。

つまり、少額訴訟を利用する際には、大きな経済的負担を心配する必要はありません。

ただし、無料で裁判所を利用できるわけではないので、1万円~2万円程度は最低限用意しておきましょう。

2章 少額訴訟の費用の内訳

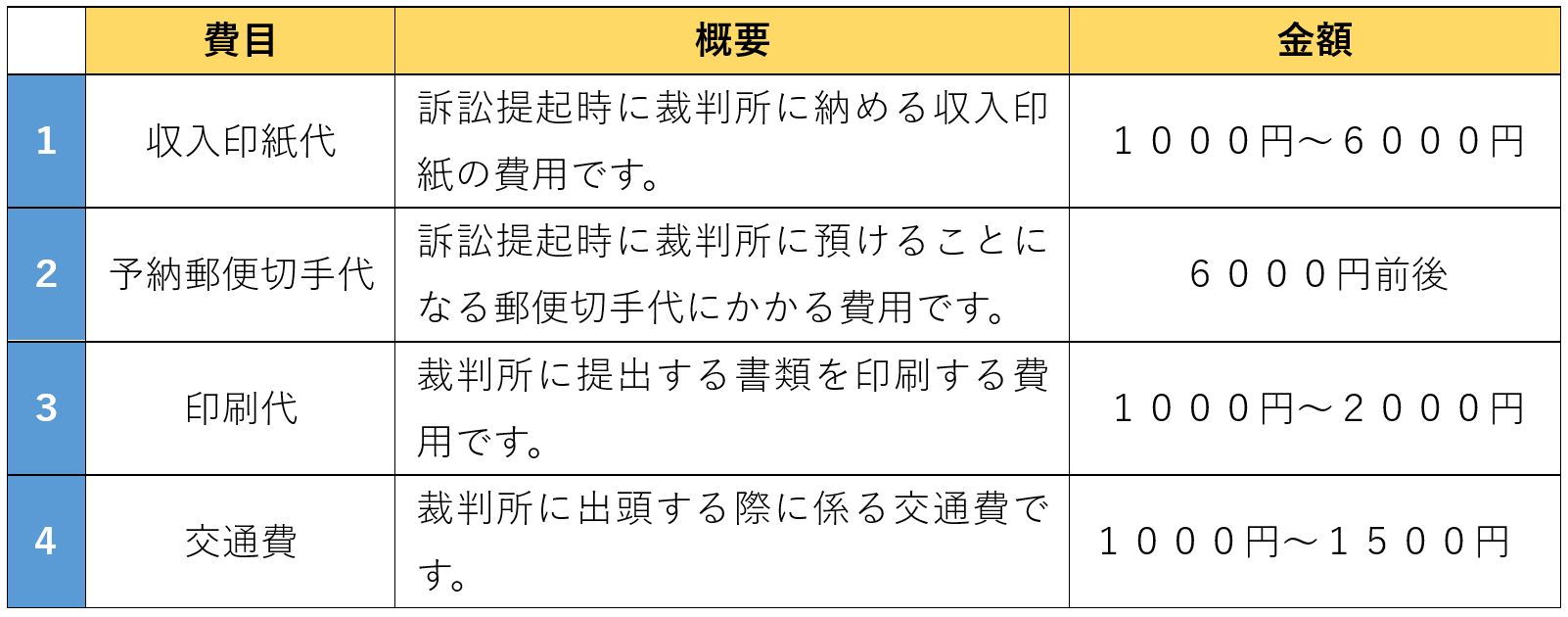

少額訴訟の費用については、いくつかの項目にわけることができます。

どのような費用があるのかを理解しておけば、予算を立てやすくなり、想定外の出費に悩まされずに済みます。

例えば、少額訴訟の費用の内訳としては、以下の4つがあります。

それでは、これら4つの費用について順番に見ていきましょう。

2-1 費用1:少額訴訟の収入印紙代

少額訴訟で必ず必要になるのが収入印紙代です。

収入印紙代とは、訴訟提起時に裁判所に納める収入印紙の費用です。

裁判所に訴えを起こす際、請求額に応じた印紙を申立書に貼る必要があるからです。

具体的には、少額訴訟の収入印紙代は以下のとおりです。

つまり、請求金額が高くなるほど印紙代も上がりますが、少額訴訟は60万円以下が対象なので、印紙代は数千円以内で済むのが一般的です。

2-2 費用2:少額訴訟の予納郵便切手代

次に必要となるのが予納郵便切手代です。

予納郵便切手代とは、訴訟提起時に裁判所に預けることになる郵便切手代にかかる費用です。

訴訟に関する書類を裁判所から相手方に送るために、切手をあらかじめまとめて納めることが求められるからです。

例えば、裁判所によって必要な金額は異なりますが、6000円前後を提出するのが一般的です。

そのため、少額訴訟では印紙代とあわせて、切手代もあらかじめ用意しておく必要があります。

2-3 費用3:少額訴訟の印刷代

少額訴訟では、申立書や証拠資料を複数部用意するために印刷代がかかります。

なぜなら、裁判所提出用と相手方送付用、そして自分用の控えを準備する必要があるからです。

例えば、証拠資料が多いとコンビニのコピー機で数百枚を印刷することもあり、その場合は1,000円〜2,000円程度の出費になることがあります。

つまり、印刷代は大きな負担ではありませんが、証拠が多い場合には数千円単位になることもあるため注意が必要です。

2-4 費用4:少額訴訟の交通費

最後にかかるのが裁判所への交通費です。

少額訴訟は原則として1回の審理で終わりますが、その1回のために裁判所に出向く必要があるからです。

例えば、電車やバスを利用するなら往復で1000円〜2000円、遠方の場合はさらに高額になる可能性もあります。

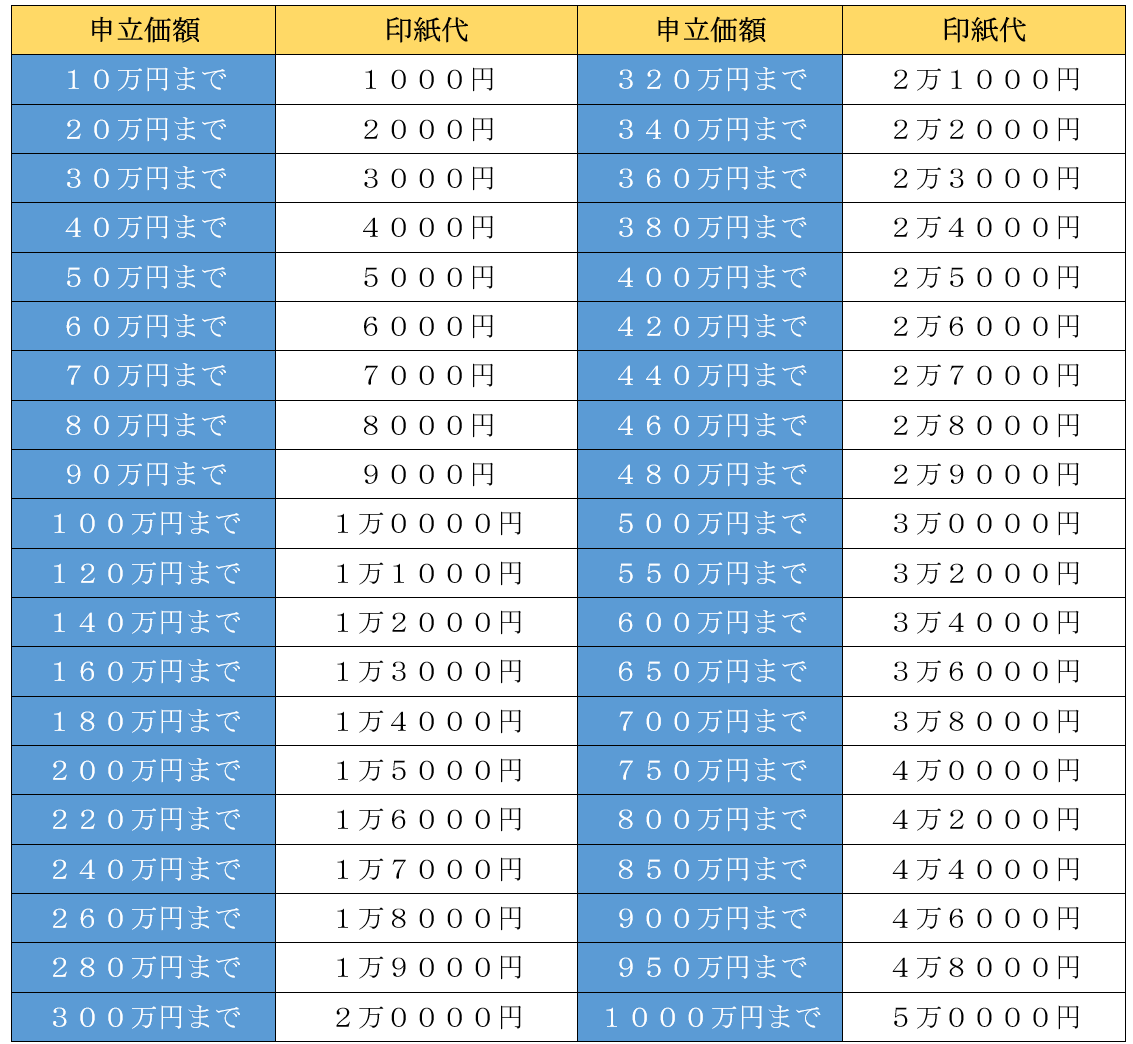

3章 少額訴訟の弁護士費用

少額訴訟は本人だけでも行えますが、弁護士に依頼する場合には10万円〜20万円程度の費用がかかることが多いです。

なぜなら、弁護士に依頼する際には着手金や報酬金といった費用体系が存在し、請求額に応じて計算されるためです。

この金額を理解しておくことで、弁護士に頼むべきかどうか、費用倒れを防ぐために慎重な判断ができるようになります。

例えば、旧弁護士報酬基準では、着手金は「経済的利益の8%(最低額10万円)」、報酬金は「経済的利益の16%」とされていました。

請求額が30万円であれば、着手金は最低額10万円、報酬金(全額回収できた場合)は4万8千円となり、合計15万円近くになる計算です。

請求額が低い少額訴訟に弁護士費用を支払うと、費用の方が高くついてしまうこともあります。

弁護士に依頼するかどうかは、請求額や相手方との交渉状況を踏まえて慎重に検討することが大切です。

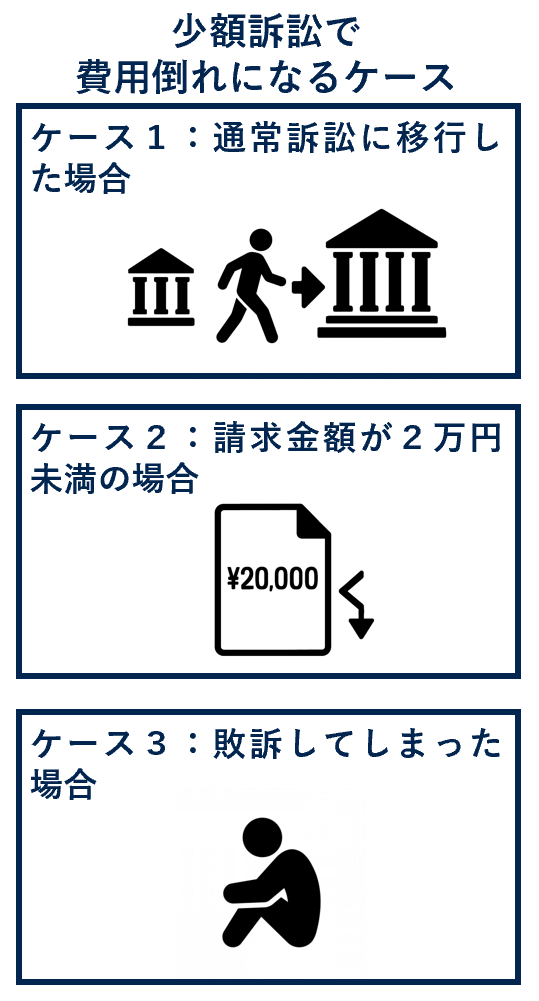

4章 少額訴訟で費用倒れになるケース

少額訴訟は費用が安い制度ですが、条件によっては「費用倒れ」になってしまうことがあります。

訴訟を維持するための費用が、勝ち取れる金額よりも大きくなってしまうことがあるからです。

どのような場合に費用倒れが生じるのかを知っておけば、無駄な出費を避け、より現実的な選択ができるようになります。

例えば、少額訴訟が費用倒れになるケースとしては、以下の3つがあります。

それでは、これら3つのケースについて順番に見ていきましょう。

4-1 ケース1:通常訴訟に移行した場合

少額訴訟は相手方が同意しないと、通常訴訟に移行してしまいます。

通常訴訟になると期日が複数回に増え、弁護士費用や交通費なども膨らむため、支出が大きくなってしまうからです。

例えば、少額訴訟なら1回の出廷で済むところ、通常訴訟では3回以上出廷することもあり、そのたびに時間や費用がかかります。

つまり、相手が少額訴訟を拒否した場合には、費用倒れになる可能性が高まる点に注意が必要です。

4-2 ケース2:請求金額が2万円未満の場合

請求額が2万円未満だと、少額訴訟の費用の方が高くなるおそれがあります。

なぜなら、収入印紙代や切手代、交通費などを合計すると、数千円から1万円以上になることがあり、請求額を上回ってしまうからです。

例えば、請求額が1万円の場合、印紙代1,000円と切手代6,000円、交通費や印刷代数千円を合わせると、ほとんど利益が残りません。

つまり、請求額が小さい場合には、裁判をするより内容証明郵便や話し合いなど別の方法を検討する方が得策です。

4-3 ケース3:敗訴してしまった場合

もし敗訴してしまうと、費用だけがかかって回収はゼロになってしまいます。

訴訟に勝たなければ請求金額を得られないため、支出した印紙代や切手代はすべて自己負担になるからです。

例えば、10万円を請求しても裁判所に認められなければ、印紙代や交通費は失われ、さらに時間的な負担も残ります。

つまり、勝訴の見込みが低い場合には無理に訴訟をせず、他の解決策を検討することが大切です。

5章 少額訴訟の費用は相手に請求できる?

少額訴訟でかかった費用の一部は、勝訴すれば相手に請求することができます。

なぜなら、民事訴訟法61条により、判決で勝った側は「訴訟費用の負担」を相手に求められる仕組みがあるからです。

この仕組みを理解しておくことで、自分が負担する費用を少しでも減らせる可能性があることを知り、安心して訴訟を進めることができるでしょう。

例えば、収入印紙代や郵便切手代などの実費については、勝訴すれば相手方に負担させることができる可能性があります。

ただし、和解で終わった場合は「お互いが自分で負担する」とされることが多く、費用を回収できないケースもあります。

また、弁護士費用については原則として自分の負担となり、不法行為による損害賠償請求などを除き相手に請求することはできません。

少額訴訟で費用の一部を相手に請求できるのは事実ですが、すべてが戻るわけではありません。

とくに弁護士費用は基本的に自己負担となるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

6章 少額訴訟の費用を安く抑える方法3つ

少額訴訟はもともと費用が低く抑えられる制度ですが、さらに工夫することで無駄な出費を減らすことができます。

費用を安くできれば、費用倒れのリスクを下げて、安心して自分の権利を守ることにつながります。

例えば、少額訴訟の費用を安く抑える方法としては、以下の3つがあります。

それでは、これら3つの方法について順番に見ていきましょう。

6-1 方法1:過大な請求をしない

少額訴訟の費用を安く抑えるには、請求額を適切に設定することが大切です。

なぜなら、請求額が高すぎると印紙代が増えるだけでなく、裁判所から不合理な主張と判断されて不利になる可能性があるからです。

例えば、実際に10万円の損害しかないのに50万円を請求すると、印紙代も5倍かかり、結果的に費用が無駄になることがあります。

請求額は現実に発生した損害に見合った金額にとどめることで、費用の増加や無駄な支出を防げます。

6-2 方法2:要点を抑えて書類や証拠を出す

提出する書類や証拠は、必要なものに絞り込むことが費用削減につながります。

資料が多くなるほど印刷代やコピー代がかさみ、費用が増えてしまうからです。

例えば、関係の薄い資料まで大量に印刷すると数千円単位の出費になりますが、要点を整理して提出すれば数百円程度に抑えられます。

必要な証拠を厳選して提出することで、費用を無駄に増やさず効率的に訴訟を進めることができます。

6-3 方法3:近くの裁判所に訴訟を提起する

交通費を減らすには、自宅や職場から近い裁判所に訴訟を提起することが有効です。

少額訴訟は簡易裁判所で行うため、法律上の管轄が複数考えられるケースでは、近い裁判所を選べる場合があるからです。

例えば、相手方の住所地だけでなく、契約を履行した場所や支払いが行われるはずだった場所も管轄になることがあります。

近くの裁判所を選べば往復の交通費や移動時間を節約できます。

管轄の範囲を確認し、自分にとって通いやすい裁判所を選ぶことが費用削減のポイントです。

7章 あなたに合った弁護士を探すなら弁護士コンパス

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

8章 まとめ

以上のとおり、今回は、少額訴訟の費用はいくらかについて説明したうえで、費用倒れになるケースや相手に請求できるかと節約法3つを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が少額訴訟の費用がどのくらいかかるのか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

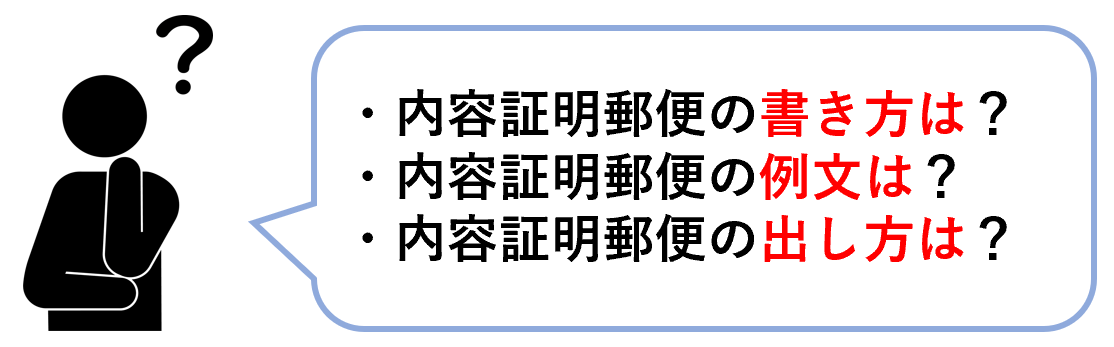

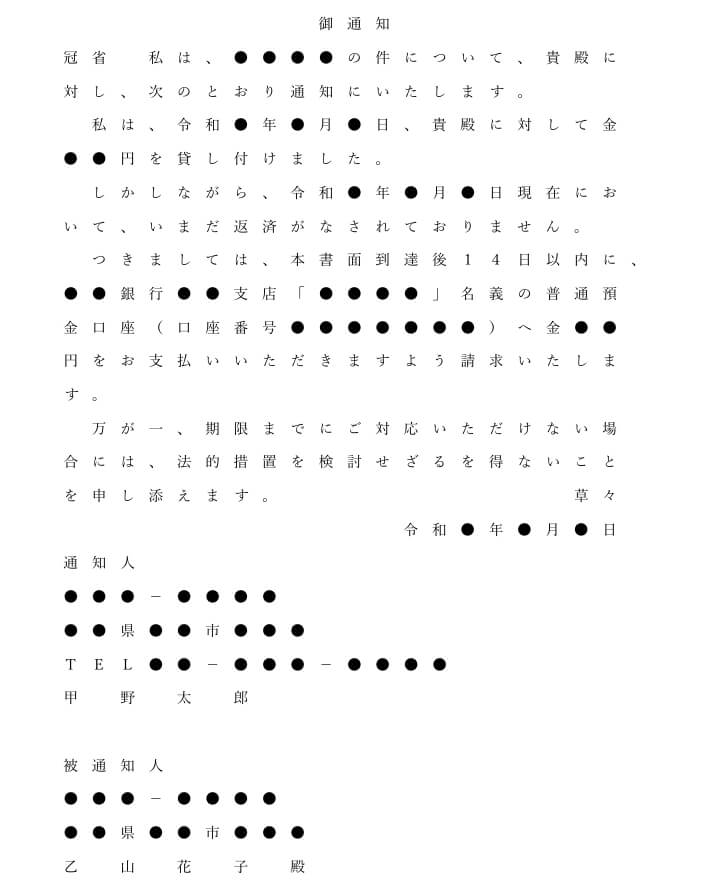

内容証明郵便の書き方は?テンプレート書式や例文5つと簡単な出し方

内容証明郵便の書き方を知りたいと悩んでいませんか?

内容証明郵便を出したことがないとどのように書けばいいのか分かりにくいですよね。

内容証明郵便を書く際には、文字数や行数などの書式について基本的なルールがあります。

内容証明郵便には、タイトルを記載したうえで、通知内容や通知人の氏名や住所、被通知人の氏名や住所、作成年月日を記載するのが一般的です。

通知内容は、事案に応じて変わってきますのであなたの事案に応じて、どのように記載するのが適切かを検討する必要があります。

内容証明郵便を出す際には封筒についても自分で用意する必要がありますので、忘れないようにしましょう。

内容証明郵便が書けたら、郵便局に持参して発送の手続きを行うことになります。

ただし、内容証明郵便を書いたり、出したりする際には、いくつか気を付けていただきたい注意点があります。

実は、自分自身で内容証明郵便を出した後にご相談を受けることも多いですが、内容証明郵便を出す前にご相談いただきたかったと感じることが少なくありません。

この記事をとおして、内容証明郵便の書き方に悩んでいる方々に内容証明を出す前に知っておいていただきたいことを分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、内容証明郵便の書き方を説明したうえで、テンプレート書式や例文5つと簡単な出し方を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、内容証明郵便の書き方がよくわかるはずです。

1章 内容証明郵便の書き方の基本ルール

内容証明郵便を書くときには、郵便局で定められた基本ルールに従う必要があります。

なぜなら、決められた形式を守らなければ受け付けてもらえず、取り扱ってもらえないからです。

例えば、内容証明郵便の書き方について、次のような基本ルールがあります。

このように、内容証明郵便は単に「文面を書くだけ」ではなく、形式や体裁を守ることがとても大切です。

まずはこれらの基本ルールを理解してから作成を進めるようにしましょう。

2章 内容証明郵便の書き方のテンプレート・書式

内容証明郵便は、テンプレート書式を用いることで簡単に作成することができます。

例えば、次のテンプレートを利用すれば、形式を守りながら、必要事項を漏らさず整理しやすくなります。

2-1 記載内容1:タイトル

内容証明郵便には、まず冒頭に「タイトル」をつけるのが基本です。

タイトルを付けておくことで趣旨が伝わりやすくなりますし、今後証拠として引用する際に特手しやすくなります。

例えば、「御通知」「通知書」「催告書」といった表現を用いるのが一般的です。

とくに決まりはありませんが、簡潔な表現を選ぶのが適切です。

2-2 記載内容2:通知内容

本文には、相手に何を伝えたいのかを明確に記載します。

なぜなら、通知内容が不明確だと、相手がどう対応すべきかわからず、内容証明の意味がないためです。

例えば、「貸した金を返してほしい」「契約を解除する」「迷惑行為をやめてほしい」など、目的を簡潔に伝えます。

その際、金額・期日・支払方法などの条件を具体的に書くと、トラブルを防ぐことができます。

したがって、通知内容は抽象的ではなく、誰が見ても理解できるよう具体的に書くことが大切です。

2-3 記載内容3:通知人の氏名・住所・連絡先

内容証明郵便には、通知人(送り主)の情報を記載します。

送り主の氏名や住所を書くことは基本ルールとして必要となりますし、電話番号などの連絡先を記載しておくことでスムーズなやり取りが可能となるためです。

例えば、通知内容を記載した後に、末尾に「通知人」として氏名や住所、連絡先を記載しておくような方法があります。

2-4 記載内容4:被通知人の氏名・住所

内容証明郵便を受け取る側である被通知人の情報も記載します。

受取人の氏名や住所を書くことは基本ルールとして必要となりますし、誰に対して送付した者なのかが分からないと証拠としても使いにくいためです。

例えば、「〒番号・住所・氏名」を省略せず正確に記載し、宛名には「殿」を付けるのが一般的です。

法人に送る場合は、「●●株式会社 代表取締役●●●●殿」などの記載をします。

2-5 記載内容5:作成年月日

最後に、内容証明郵便を作成した年月日を記載します。

日付があることで「いつ通知したのか」が明確になり、証拠としての意味が分かりやすくなりますし、証拠としての特定もしやすくなるためです。

例えば、通知内容を記載した後に「令和●年●月●日」などとの記載をしておくことが多いです。

このように、年月日を正確に書いておくことは、後で証拠として利用する際にも大きな意味を持ちます。

3章 事案別!内容証明郵便の書き方の例文

内容証明郵便は、目的によって書き方が大きく変わります。

請求する内容や相手に求める行動が違えば、記載すべき要素も異なるからです。

正しく使い分けることで、相手に誤解なく意思を伝え、後の証拠としても役立ちます。

例えば、以下のような事案で内容証明を送付することがありますので、それぞれについて例文を紹介していきます。

それでは、具体的な例文を順番に見ていきましょう。

3-1 例文1:貸金の返還請求

貸したお金が返ってこない場合には、返還を求める内容証明を送ることがあります。

明確に金額と返済期限を書き、支払方法を指定することが大切です。

例えば、以下のような記載をすることが通常です。

3-2 例文2:慰謝料の請求

不法行為やトラブルで精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料の請求をすることがあります。

根拠と金額を明確に記載することが大切です。

例えば、以下のような記載をすることが通常です。

3-3 例文3:業務委託報酬の請求

業務を依頼されて完了したのに報酬が支払われない場合には、業務委託報酬の請求をすることがあります。

契約日や業務内容、金額を明確にすることが重要です。

例えば、以下のような記載をすることが通常です。

3-4 例文4:契約の解除

契約を終了したい場合には、契約解除の通知を送ることがあります。

契約の特定と解除の意思表示をはっきりさせることが大切です。

例えば、以下のような記載をすることが通常です。

3-5 例文5:迷惑行為への警告

近隣トラブルや嫌がらせがある場合には、迷惑行為をやめるよう警告する内容証明を送ることがあります。

行為の内容と中止を求める意思を明確に伝えることが大切です。

例えば、以下のような記載をすることが通常です。

4章 内容証明郵便の封筒の書き方

内容証明郵便の封筒は、普通の手紙と同じ形式で書きます。

郵便局において、内容証明を出す場合には封筒を持参する必要があるとの取り扱いがされているため必要となります。

例えば、封筒の表側には受取人の住所と氏名を記載し、裏側には差出人の住所と氏名を記載します。

ただし、重要な注意点として、封筒に封はしてはいけません。郵便局で中身をチェックしてから封を閉じることになるためです。

このように、封筒の形式そのものはシンプルでありとくに難しくありませんが、事前に準備をしておき封筒をしないようにだけ注意しましょう。

なお、封筒については1部で大丈夫です。切手を貼っておく必要はありません。

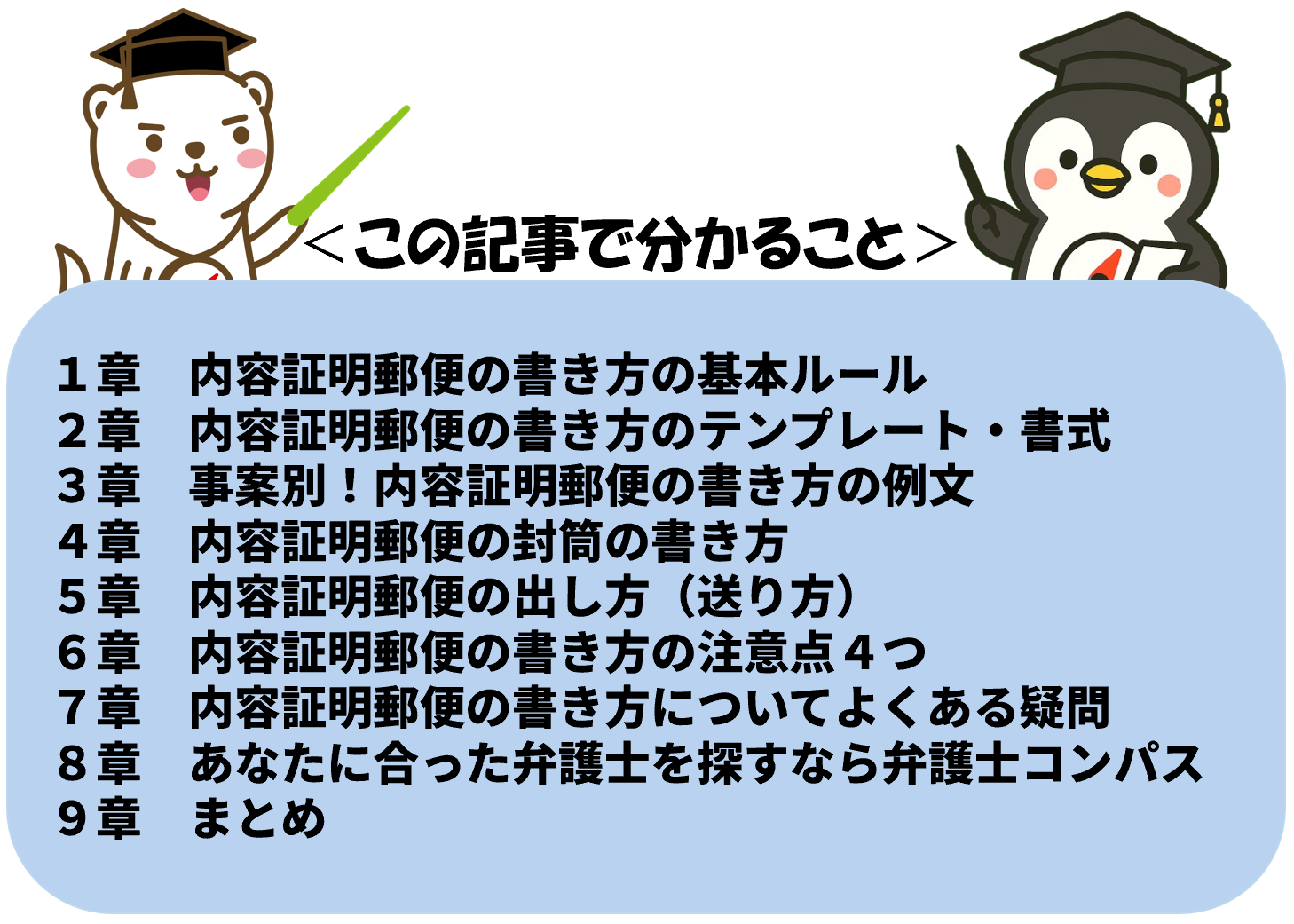

5章 内容証明郵便の出し方(送り方)

内容証明郵便は、書き上げた後に正しい手順で出す必要があります。

安心して相手に通知を届けるためには、出し方の流れを理解しておくことが大切です。

例えば、内容証明郵便の出し方の手順としては、以下のとおりです。

それでは、順番に見ていきましょう。

5-1 手順1:3部印刷する

内容証明郵便は、同じ書面を3通作成する必要があります。

なぜなら、1通は相手に送付し、1通は郵便局が保管し、1通は差出人に返却されるからです。

例えば、自分の控え分にも郵便局の受領印が押されるため、後日の証拠資料として非常に重要です。

必ず同一の内容で3通を準備しましょう。

5-2 手順2:複数ページにわたるときはホッチキス留めして契印をする

書面が複数ページにわたる場合には、ホッチキスで留めて契印を押します。

なぜなら、ページが差し替えられることを防ぎ、全体の真正性を証明するためです。

内容証明郵便の書き方の基本ルールの1つであり、この部分に不備があると取り扱ってもらうことができません。

例えば、ページをまたぐ部分に印鑑を押せば、後から改ざんされたと疑われにくくなります。

内容証明では形式が重視されるため、この作業を怠らないことが大切です。

5-3 手順3:封筒を用意する

内容証明郵便を出す際には、封筒を用意して持参する必要があります。

封筒には、表に受取人、裏に差出人の住所氏名を書きます。

ただし、事前に封をしてはいけません。郵便局で中身を確認してから封を閉じるためです。

5-4 手順4:内容証明郵便の取り扱いのある最寄りの郵便局に行く

最後に、内容証明郵便を扱っている郵便局に持参します。

なぜなら、全ての郵便局で取り扱いがあるわけではなく、限られた窓口でしか受付できないからです。

例えば、大きめの郵便局や本局では、内容証明を取り扱っていることが多いです。

最寄りの大きめの郵便局を調べたうえで、内容証明を取り扱っているかを確認するという順で確認していきましょう。

窓口で内容をチェックしてもらい、問題がなければ封を閉じ、料金を払い発送することになります。

なお、窓口では20分~30分程度待つことになることが多く、混んでいると1時間程度時間を要することがあります。

郵便局側で形式のチェックを行うためです。

時間に余裕をもって出しに行きましょう

6章 内容証明郵便の書き方の注意点4つ

内容証明郵便を書くときには、いくつかの注意点を知っておく必要があります。

トラブルを防ぐためにも、事前に注意点を把握しておくことが大切です。

例えば、内容証明郵便の書き方の注意点としては、以下の4つがあります。

それでは順番に見ていきましょう。

6-1 注意点1:弁護士によく相談してから送る

内容証明郵便を送るときは、弁護士に相談してからにすることが重要です。

内容証明は後の裁判などで証拠として利用されるため、自分に不利な材料になってしまうことがあるからです。

例えば、事実関係について誤った記載をしたり、手元の証拠と矛盾する記載をしたりすると、その文書が逆に相手に利用されることがあります。

正しく書けば有利な証拠になることもありますが、誤りがあれば信用性を疑われ、立場を弱める結果になりかねません。

このように、内容証明郵便は有利にも不利にも働く可能性があります。

安心して活用するためには、弁護士によく相談してから送ることが大切です。

6-2 注意点2:記載内容が真実と証明されるわけではない

内容証明郵便は、記載内容が真実と証明されるわけではありません。

内容証明郵便は「その内容の文書を、いつ誰が送ったか」を郵便局が証明する制度です。

郵便局は内容の正しさまでは確認していません。

例えば、貸金返還を求めて「金●●万円を貸した」と記載しても、その事実自体を郵便局が保証してくれるわけではありません。

証明されるのは「その文書を出した」という事実のみである点を理解しておく必要があります。

6-3 注意点3:配達証明を付ける

内容証明郵便を発送する際には、配達証明を忘れないようにしましょう。

相手に届いたこと、及び、届いた日を証明するためです。

例えば、配達証明を付けておけば、後日、郵便物等配達証明書が送られておきますので、これを証拠とすることで簡単にいつ届いたか証明できます。

少し追加費用はかかりますが、安心のために必ず付けておくとよいでしょう。

6-4 注意点4:添付書類などはつけられない

内容証明郵便には、資料や写真などを同封することはできません。

郵便局が証明するのは本文だけで、別の書類を封入すると制度の対象外となってしまうからです。

例えば、証拠写真や示談書を一緒に入れることはできません。

どうしても相手に伝えたい場合には、本文に「ご希望される場合は資料のコピーを差し上げる用意があります」と記載する方法があります。

このように、本文以外のものは同封せず、必要に応じて別の方法で提示しましょう。

7章 内容証明郵便の書き方についてよくある疑問

内容証明郵便の書き方についてよくある疑問としては、以下の3つがあります。

それでは、これらの疑問を順番に解消していきましょう。

7-1 Q1:内容証明郵便の用紙は?

A.内容証明郵便には特別な専用用紙はありません。

郵便局が求めているのは形式と字数・行数のルールであり、紙そのものに指定がないからです。

例えば、A4サイズの普通のコピー用紙を使うのが一般的です。

縦書き・横書きのいずれでもかまいませんが、字数と行数の上限(1行20字以内・1枚26行以内など)を守る必要があります。

このように、市販のコピー用紙を使って作成できますので、特別な用紙を探す必要はありません。

7-2 Q2:内容証明郵便の記載を訂正する方法は?

A.内容証明郵便の文中に誤りがあった場合、訂正は可能です。

なぜなら、郵便局では訂正や削除がきちんと確認できるようになっているからです。

例えば、文字を訂正する場合は、該当箇所を二重線で消したうえで欄外に「●字削除」「●字訂正」と記載し、差出人の印鑑を押す方法が必要です。

証拠として残すため、修正液や修正テープの使用はできません。

このように、誤った部分はきちんと読み取れる状態で残し、正式な訂正手続きを踏むことで取り扱ってもらうことができます。

7-3 Q3:電子内容証明郵便を送る方法は?

A.現在では、インターネットから電子内容証明を利用することもできます。

日本郵便が「電子内容証明郵便(e内容証明)」というサービスを提供しているからです。

例えば、専用サイトに登録し、文書を入力すればオンラインで送付でき、控えもデータで保存できます。郵便局に行く必要がなく、自宅や職場から手続きできるため便利です。

このように、電子内容証明を使えば時間や場所にとらわれずに通知を出せますので、忙しい方にも有効な方法です。

電子内容証明については、以下のサイトから新規利用登録をしたうえで利用することができます。

8章 あなたに合った弁護士を探すなら弁護士コンパス

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

9章 まとめ

以上のとおり、今回は、内容証明郵便の書き方を説明したうえで、テンプレート書式や例文5つと簡単な出し方を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が内容証明郵便の書き方を知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

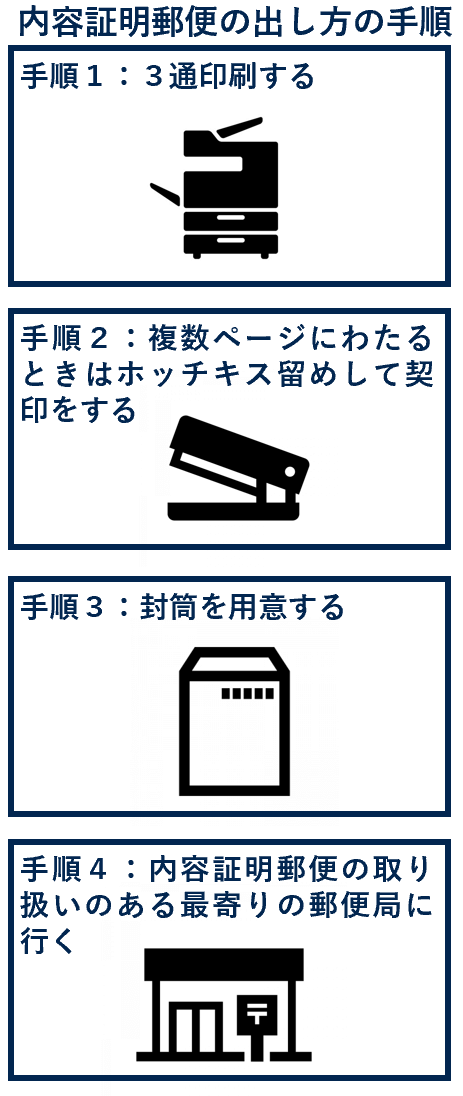

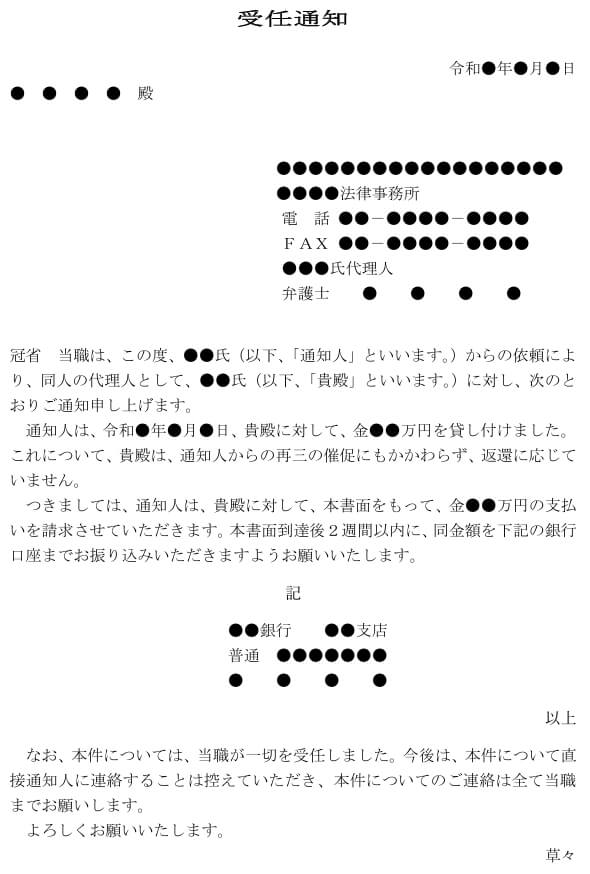

受任通知書が届いたら?放置のリスク3つと簡単な対応【弁護士解説】

受任通知書が届いたらどうすればいいのか分からず悩んでいませんか?

弁護士から受任通知書が届いてしまったことにパニックになってしまっている方も多いですよね。

受任通知書が届いたら、内容を確認したうえで事案に応じて適切に対応をしていくようにしましょう。

放置してしまうと、状況が悪化してしまうリスクがあるためです。

代理人弁護士や受任事件の内容、主張・根拠、回答期限などを確認していくのが通常です。

そのうえで、弁護士に相談をして、回答書を作成して、示談により解決できないか交渉してみましょう。

ただし、受任通知書が届いたら、いくつか気を付けていただきたいNG行動があります。

実は、受任通知書が届いたら、あなたがたどのように対応していくかによって結果が大きく変わる可能性があります。

この記事をとおして、受任通知書が届いたら知っておいていただきたい知識やノウハウを誰でも分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、受任通知書が届いたらどうするべきかについて、放置のリスク3つと簡単な対応を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、受任通知書が届いたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。

1章 受任通知書が届いたら

受任通知書が届いたら、内容を確認したうえで事案に応じて適切に対応をしていくようにしましょう。

受任通知書とは、弁護士が依頼を受けて代理することになったことを相手方当事者又は相手方代理人に伝える書面のことです。

受任通知書は単なる挨拶文ではなく、相手が弁護士を立てて今後は正式にやり取りを進めるという意思を示す重要な書面だからです。

例えば、金銭の請求や職場トラブルに関して、これまでは本人同士でやり取りしていたのに、弁護士からの受任通知書が届くことがあります。

このような段階まで進んだ場合には、裁判なども見据えた法的な交渉が行われ行くことになります。

もっとも、受任通知書が届いたからと言って、過度に不安に感じる必要はありません。

受任通知書が届いたときは「事態が一段階進んだ」と受け止め、冷静に状況を理解することが解決への第一歩です。

受任通知とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

2章 受任通知書が届いたら放置するリスク

受任通知書を放置すると、状況が悪化して大きな不利益を受ける危険があります。

そのままにしておくと、あなたの知らないうちに不利な流れが進んでしまう可能性があります。

例えば、受任通知書が届いたら放置するリスクとしては、以下の3つがあります。

それでは、受任通知書を放置することで生じる具体的なリスクについて順番に見ていきましょう。

2-1 リスク1:訴訟を提起される

受任通知書を放置すると、相手から訴訟を提起される可能性があります。

話し合いで解決できないと判断されてしまい、裁判所に判決を出してもらって強制的に執行した方が早いと思われてしまうためです。

例えば、慰謝料の請求や未払い賃金の支払いを求められている場合、受任通知書に反応がなければ、早々に訴訟提起に進まれるケースがあります。

訴訟が提起された場合には、ある日、突然、裁判所から訴状が届くことになってしまいます。

訴状が届いたらどうすればいいのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

2-2 リスク2:任意交渉が困難になる

受任通知書を放置すると、相手との任意交渉のチャンスを失いやすくなります。

回答がなければ相手は「話し合いに応じるつもりがない」と考え、柔軟な解決に向けた余地を閉ざしてしまうからです。

例えば、支払い額の分割や減額など、交渉によって合意できる可能性があったとしても、返事をしないまま時間が過ぎれば相手は強硬な態度に変わってしまいます。

したがって、放置してしまうと解決の幅が狭まり、後から不利な条件を受け入れざるを得ない危険があります。

2-3 リスク3:解決に必要なコストが増える

受任通知書を放置すると、結果的にお金や時間の負担が大きくなるリスクがあります。

これは、裁判になれば弁護士費用や裁判所への手数料など、追加のコストが発生するからです。

例えば、受任通知書の段階で示談できていれば費用を抑えられたのに、無視したことで裁判になれば、印紙代や郵便代に加えて長期間の裁判対応が必要となります。

つまり、通知書を放置すると解決のハードルが上がり、結果的に費用や労力が膨らむ危険があるのです。

3章 受任通知書が届いたら確認すべき事項

受任通知書が届いたら、内容をよく確認して重要な点を把握することが欠かせません。

通知書には今後の対応を考えるうえで必要な情報が具体的に記載されているからです。

確認を怠ると、相手の主張や期限を誤解したまま進めてしまい、不利な判断をしてしまう危険があります。

例えば、受任通知書が届いたら確認すべき事項としては、以下の4つがあります。

それでは、受任通知書を受け取ったときに確認すべき具体的な事項について順番に見ていきましょう。

3-1 確認事項1:代理人弁護士の事務所と名前

受任通知書を受け取ったら、まず代理人となった弁護士の事務所名や氏名を確認しましょう。

今後は相手本人ではなく、この弁護士を通じてやり取りを進めることになるからです。

例えば、通知書の冒頭には「●●法律事務所 弁護士●●」と記載されているのが通常です。ここを確認すれば、連絡先や担当者が明確になります。

代理人を確認することは、対応の窓口を間違えずに今後の交渉を進めるための出発点になります。

3-2 確認事項2:受任の対象となる事件

次に、どの事件について弁護士が受任しているのかを確認しましょう。

これは、請求や紛争の範囲を知ることで、自分が対応すべき問題を正確に把握できるからです。

例えば、「金銭の貸し借り」「未払い賃金」「損害賠償」など、通知書の本文に「本件」や「対象事件」として具体的に記載されている部分があります。

受任の対象を確認すれば、自分に求められている義務や争点を早い段階で理解できます。

3-3 確認事項3:主張内容や根拠

受任通知書には、相手がどのような理由で請求しているのか、その根拠が示されています。

これを確認することで、自分が反論すべき点や検討すべき点を明確にできます。

例えば、「貸付金を返済していない」「慰謝料を支払っていない」などの主張が書かれ、その事実関係や証拠に基づいて請求していることが示されている場合があります。

したがって、主張内容を読み飛ばさずに確認することは、自分に有利・不利となる事情を把握する第一歩です。

3-4 確認事項4:回答期限

最後に、受任通知書に記載された回答期限も確認しておきましょう。

回答期限については必ずしも法的な拘束力があるわけではありませんが、いつまでに回答するかの目安となります。

回答期限を過ぎてしまうと、相手方は訴訟の準備を始めてしまうこともあります。

相手方から解決案が提示されているような場合には、回答期限を経過すると撤回されてしまうこともあります。

4章 受任通知書が届いたら取るべき対応3つ

受任通知書が届いたら、放置せずに適切な対応をとることが重要です。

早めに対応すれば、裁判を避けたり、費用を抑えたり、柔軟な解決策を探しやすくなります。

具体的には、受任通知書が届いたら取るべき対応としては、以下の3つがあります。

それでは、受任通知書が届いたら取るべき具体的な対応について順番に見ていきましょう。

4-1 対応1:弁護士に相談する

受任通知書が届いたら、まずは弁護士に相談することが大切です。

通知書には法的な意味があり、内容を正しく理解しなければ不利な判断をしてしまう可能性があるからです。

例えば、請求金額が妥当かどうか、支払い義務が本当にあるのかは法律の知識がなければ判断が難しいものです。

弁護士に相談すれば、あなたの状況に即したアドバイスを受けることができます。

専門家のサポートを得ることで、無駄な不安を抱えずに今後の対応方針を安心して決められるようになるのです。

4-2 対応2:回答書を作成する

次に、相手からの受任通知書に対しては回答書を作成して送るのが基本です。

回答書を作成することで、受任通知書に対するあなたの立場を明確にすることができます。

例えば、回答書には「請求に応じられない理由」や「支払金額や方法についての提案」などを記載するようなことがあります。

回答書を送付することで、双方の主張が食い違っている部分が明らかになり、建設的な話し合いをするための方向性が見えてきます。

4-3 対応3:示談交渉する

さらに、示談交渉を行うことも有効な対応策です。

裁判に比べて費用や時間の負担を減らし、柔軟な解決を目指すことができるからです。

例えば、請求金額の分割払いを提案したり、金額そのものの減額を求めたりすることで、双方が納得できる妥協点を探すことが可能です。

受任通知書が届いた段階で示談交渉に臨むことで、解決を早め、余計なコストを避けられる可能性が高まります。

5章 受任通知書が届いたらやるべきではないNG行動

受任通知書が届いたとき、誤った行動をとると状況がさらに悪化してしまう危険があります。

不用意な対応をすると余計なトラブルを招いてしまうことがありますので、気を付けましょう。

例えば、受任通知書が届いたらやるべきではないNG行動としては、以下の3つがあります。

それでは、受任通知書を受け取った際にやってはいけない行動について順番に見ていきましょう。

5-1 NG行動1:受任通知書を無視する

受任通知書を無視することは、避けた方がいいでしょう。

無視をすると、訴訟など法的手続きを進められてしまいますし、裁判所にも不誠実な印象を与えてしまいかねないためです。

例えば、「2週間以内に返答してください」と記載されているのに何も行動しなければ、相手は「任意の交渉ができない」と判断して、訴訟手続に進むケースがあります。

通知書を受け取ったら返事をしないまま放置するのではなく、内容を確認し、必要であれば弁護士に相談して対応を考えることが大切です。

5-2 NG行動2:すぐに振り込む

請求された金額をそのまますぐに振り込むのも危険な行動です。

なぜなら、相手の主張が法的に正しいかどうかを確認しないまま支払ってしまうと、本来払う必要のないお金まで支払ってしまうおそれがあるからです。

例えば、貸金返還請求や慰謝料請求の場合でも、証拠が不十分であったり、金額が相場を大きく超えていたりするケースがあります。

受任通知書を受け取ったときは「まず内容を確認する」ことが先であり、請求に応じるかどうかは冷静に検討してから判断すべきです。

5-3 NG行動3:十分に検討せずに回答する

内容をよく検討せずに急いで回答してしまうことも避けるべきです。

一度書面で回答した内容は記録に残り、後から撤回するのが難しくなるからです。

例えば、あなたが回答書に記載した事実関係などは、今後のあなたの主張と矛盾してしまうような場合などには、不利な証拠として提出されることも少なくありません。

回答を出すときは弁護士に確認をしたり、根拠を整理したりしてから行うべきであり、拙速な対応はかえってリスクを高めてしまうのです。

6章 あなたに合った弁護士を探すなら弁護士コンパス

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

7章 まとめ

以上のとおり、今回は、受任通知書が届いたらどうするべきかについて、放置のリスク3つと簡単な対応を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が、受任通知書が届いたらどうすればいいのか分からず悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士からの通知書を無視したら?6つのリスクと簡単な対処法

弁護士からの通知書を無視したらどうなってしまうか悩んでいませんか?

どのように回答すればいいか分からず、できれば無視してなかったことにしてしまいたいと考えている方もいますよね。

弁護士からの通知書を無視したら、法的手続きを進められてしまいトラブルが拡大してしまう可能性が高まります。

訴訟を提起されてしまい、遅延損害金や弁護士費用などのコストも増えてしまいますし、解決に必要な時間や労力も増えてしまいます。

弁護士から通知書が届いたら、より少ない負担と労力で良い解決をするためには、無視するのではなく適切に対処していきましょう。

ただし、弁護士からの通知書を無視しない場合であっても、いくつか気を付けていただきたいNG行動があります。

実は、私が日々相談を受ける中でも、弁護士からの通知書を無視して訴訟を提起されてしまったとのご相談を受ける度、もう少し早くご相談いただきたかったと感じます。

この記事をとおして、弁護士からの通知書を無視したら状況が悪化してしまうリスクがあるという少しでも多くの方に知っていただければ幸いです。

今回は、弁護士からの通知書を無視したらどうなるかについて、6つのリスクと簡単な対処法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、弁護士からの通知書を無視したいと感じた際にどのように対応していくべきなのかがよくわかるはずです。

1章 弁護士からの通知書を無視したら

弁護士からの通知書を無視したら、状況が悪化してしまう可能性が高くなります。

なぜなら、弁護士からの通知書は単なる手紙ではなく、法的な手続きの前段階として送られていることが多いからです。

例えば、請求を無視した場合には、そのまま訴訟を起こされてしまったり、裁判所から書類が届いたりすることがあります。

また、弁護士からの通知書を無視し続けることで「交渉に応じる意思がない」と見られ、相手側から強硬な対応をとられるおそれもあります。

このように弁護士からの通知書を放置すると、後で取り返しがつかない不利益を招く可能性があります。

そのため、通知書が届いたら「無視してやり過ごす」のではなく、必ず内容を確認して冷静に対応することが大切です。

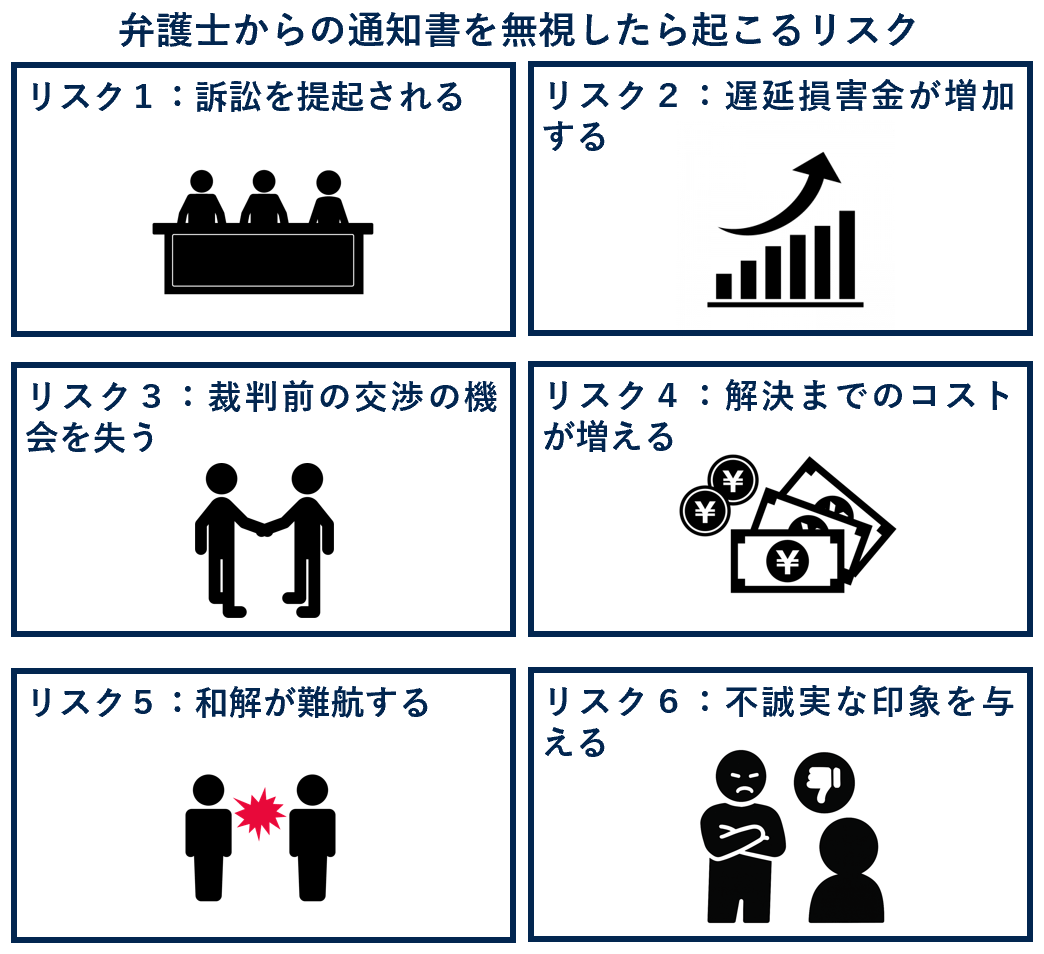

2章 弁護士からの通知書を無視したら起こるリスク6つ

弁護士からの通知書を無視したら、いくつからの起こりうるリスクがあります。

これらのリスクを知っておくことで、弁護士からの通知書を無視するべきではないということが分かるはずです。

例えば、弁護士からの通知書を無視したら起こるリスクとしては、以下の6つがあります。

それでは、弁護士からの通知書を無視した場合に生じるリスクについて順番に見ていきましょう。

2-1 リスク1:訴訟を提起される

通知書を無視すると、相手から訴訟を提起される可能性が高くなります。

あなたと話し合いにより解決できないのであれば、裁判所の判決を差し押さえなどの強制執行を通じて目的を達成しようとするためです。

例えば、弁護士からの通知書を無視したら、ある日、突然、裁判所から「訴状」が届くことがあります。

訴状を受け取れば、裁判期日に対応する必要があり、短い期間で反論を考えなければなりません。

このように、通知書を無視することは訴訟の入り口に自ら近づいてしまうことにつながります。

2-2 リスク2:遅延損害金が増加する

通知書で支払いを求められた金額を放置している間にも、遅延損害金は日々積み上がっていきます。

遅延損害金とは「約束した期日に支払わなかったこと」に対するペナルティのようなもので、利息に似た性質を持っています。

例えば、100万円の支払いを半年間無視した場合、法定利率3%なら約1万5000円が追加で発生します。

さらに1年、2年と無視を続ければ、その分どんどん増えてしまいます。

本来よりも多くの金額を負担しなければならなくなる点で、無視は非常に不利な行動といえます。

2-3 リスク3:裁判前の交渉の機会を失う

通知書を無視してしまうと、裁判前の交渉の機会を失ってしまいます。

通知書が届いた段階は、まだ裁判に至る前の「話し合いの余地がある時期」です。

ここで回答すれば、支払いの分割や減額といった柔軟な解決を目指せる可能性があります。

しかし無視してしまうと、相手は「交渉の余地がない」と判断し、より厳しい条件を求めて裁判に進む可能性が高くなります。

例えば、通知に応じていれば「一括ではなく分割払いでよい」と合意できたケースでも、無視を続けた結果「全額一括払いしか認めない」と言われてしまうことがあります。

つまり、無視することで自分の選択肢を狭めてしまうのです。

2-4 リスク4:解決までのコストが増える

通知書を無視して裁判に発展すると、さまざまな費用や労力が余計にかかってしまいます。

裁判所に納める印紙代や郵便切手代、弁護士に依頼する場合の費用などが必要となりますし、出廷のために仕事を休むことも考えられます。

例えば、複数回の期日に裁判所へ行かなければならない場合、交通費や時間的な負担も無視できません。

本来なら通知の段階で冷静に交渉していれば避けられたはずのコストを、自ら増やしてしまう結果になるのです。

2-5 リスク5:和解が難航する

通知書を無視することで、相手に「誠意がない」「真剣に対応する気がない」と思われてしまいます。

その結果、後から和解の場を持とうとしても、相手は譲歩せず強硬な態度を取ることが多くなります。

例えば、通知書に早い段階で返答していれば「請求額の一部免除」や「猶予期間の設定」といった合意ができたかもしれません。

しかし、無視したことで相手に不信感を抱かせてしまうと、こうした柔軟な解決が一切難しくなることがあります。

対応を遅らせるだけで、解決へのハードルが格段に上がってしまうのです。

2-6 リスク6:不誠実な印象を与える

通知書を無視することは、裁判所にも不誠実な印象を与えてしまう危険があります。

また、慰謝料などでは、このような不誠実な態様が太陽の悪質性として考慮され、慰謝料の増額事由となってしまうこともあります。

3章 弁護士からの通知書を無視したらとの知恵袋の記載

弁護士からの通知書を無視された場合、どうなるのかという疑問は多くの人が抱いています。

実際に、インターネット上の相談サイトでも同じような質問が寄せられています。

例えば、知恵袋では「弁護士に通知書を出してもらったが、相手から返事がない場合どうなるのか」という相談が投稿されていました。

回答では、通知書を無視されたからといって直ちに弁護士費用が無駄になるわけではなく、その後の対応は依頼者が弁護士にどこまで手続きを任せているかによって変わると説明されています。

つまり、通知書の発送だけを依頼していればそこで弁護士の業務は一区切りとなりますが、訴訟や調停まで見据えて依頼している場合には、次の段階に進むことになります。

通知書には「応じなければ法的措置をとる」という文言が含まれることが多く、無視が続けば裁判に進む可能性があるとされています。

また、回答の中には「相手に支払い能力や財産がなければ、たとえ勝訴しても実際に回収できない場合もある」との注意点もありました。

これは、通知書を無視された後に裁判に進んでも、現実的な解決につながるかどうかはケースによるということを意味しています。

このように、知恵袋の相談からも分かるとおり、通知書を無視された場合の流れは「依頼者がどこまで弁護士に依頼しているか」と「相手の支払い能力があるかどうか」によって大きく変わってきます。

通知書が無視されてもただちに手詰まりになるわけではありませんが、適切な対応を進めていくには専門的な判断が欠かせないといえるでしょう。

弁護士の通知書について質問です。 – 訳あって、弁護士を雇い相手方に通知… – Yahoo!知恵袋

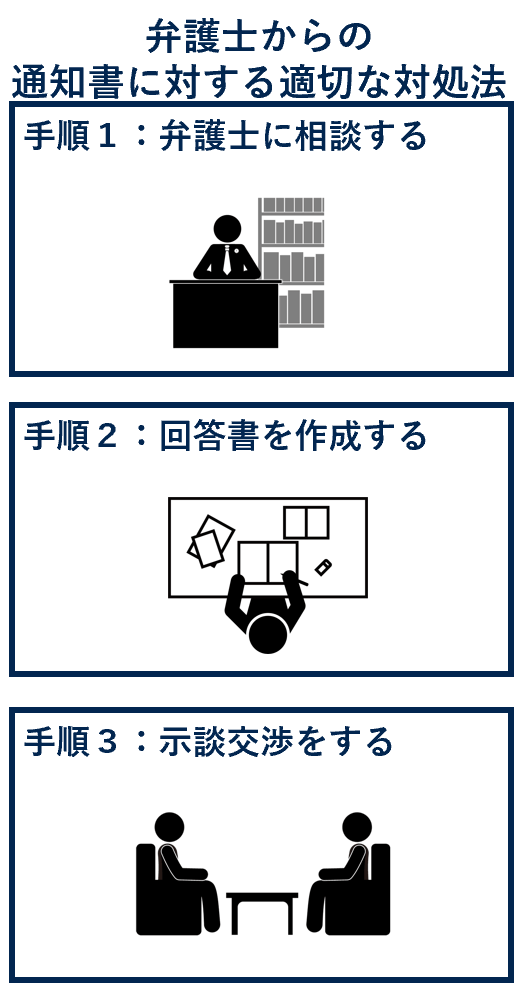

4章 弁護士からの通知書に対する適切な対処法

弁護士からの通知書が届いたら、無視するのではなく冷静に適切な対応を取ることが大切です。

早い段階で正しい対応をとることで、解決の選択肢を広げて負担を軽減することができます。

例えば、弁護士からの通知書が届いたら、無視するのではなく、以下手順で対処していくといいでしょう。

それでは、通知書を受け取ったときの具体的な対応手順について順番に見ていきましょう。

4-1 手順1:弁護士に相談する

まずは通知書の内容に応じて、専門分野に詳しい弁護士に相談することが重要です。

自分だけで内容を判断してしまうと、見落としや不利な対応をしてしまうおそれがあります。

例えば、不貞慰謝料請求であれば不貞問題に詳しい弁護士、不当解雇や残業代であれば労働問題に詳しい弁護士など、分野に合った専門家を選ぶことが望ましいです。

弁護士に相談すれば、請求の妥当性や通知書の文言の意味を整理してもらえ、法的な見通しを踏まえた対応方針を立てることができます。

早い段階で専門家の助言を受けることで、無駄なトラブルを防ぎ、より有利に解決へ進みやすくなります。

4-2 手順2:回答書を作成する

通知書を無視せず、必ず何らかの形で返答することが大切です。その際に作成するのが「回答書」です。

回答書とは、相手からの主張に対して自分の考えや立場を正式に伝える書面のことです。

例えば、「請求には応じられない」「一部については認めるが、金額が不当である」など、主張を整理して伝えることができます。

回答書を送付することで、お互いの主張のどこに食い違いがあるかなどが見えてくることになります。

4-3 手順3:示談交渉をする

通知書への回答をした後は、相手と示談交渉を進めることが多いです。

示談交渉では、金額の調整や支払い方法の合意など、柔軟な解決策を話し合うことができます。

例えば、一括払いが難しい場合には「分割払い」や「支払い猶予」を交渉することもあります。

交渉の場を持つことで、裁判よりも早く、費用や労力を抑えた解決ができる場合があります。

弁護士を通じて交渉を行えば、感情的な対立を避けながら冷静に進められるのも大きなメリットです。

5章 弁護士からの通知書への無視以外のNG行動

弁護士からの通知書は、無視するのは避けるべきですが、実は無視以外にも注意が必要なNG行動があります。

例えば、弁護士からの通知書に関して注意すべきNG行動としては以下の3つがあります。

それでは、通知書を受け取った際に避けるべきNG行動について順番に見ていきましょう。

5-1 NG行動1:すぐに請求金額を振り込む

通知書を受け取って驚いた勢いで、すぐに請求金額を振り込むのは危険です。

相手の主張が必ずしも正当とは限らず、本来より多くのお金を払ってしまう可能性があるからです。

一度、振り込んでしまうと、これを取り戻すことは容易ではありません。

弁護士に相談すれば減額交渉が可能なケースもあるため、冷静に検討せず即座に振り込むのは避けるべきです。

5-2 NG行動2:慎重に検討せず回答する

通知書には必ず何らかの返答をすべきですが、焦って十分に内容を確認せず回答してしまうのも危険です。

一度回答した内容は記録に残ってしまうので、不利な証拠となってしまうこともあります。

例えば、相手方が主張する事実関係などを精査することなく、事実と認めた上で謝罪をしてしまうと、後から争いたいと思っても難しくなってしまう可能性があります。

回答書を作成する際には、必ず弁護士に確認してもらい、法的に問題のない形に整えることが大切です。

5-3 NG行動3:相手方の感情を逆撫でする

通知書を受け取ったことで腹が立ち、相手方を挑発するような返答をするのも避けなければなりません。

感情的な対応をしてしまうと、相手の態度が硬化し、和解や示談が難しくなってしまいます。

例えば、「こんな請求には応じない」「こちらも徹底的に争う」など強い言葉を返したことで、相手が強硬姿勢を崩さなくなることがあります。

解決に向けて冷静さを保つためにも、相手の感情を逆撫でするような対応は控えるべきです。

6章 あなたに合った弁護士を探すなら弁護士コンパス

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

7章 まとめ

以上のとおり、今回は、弁護士からの通知書を無視したらどうなるかについて、6つのリスクと簡単な対処法を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が弁護士からの通知書を無視したらどうなってしまうか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

訴訟委任状とは?書き方(ひな形・書式)や印鑑・捨印【弁護士解説】

裁判所に訴訟委任状を提出しなければならず悩んでいませんか?

裁判実務上、どのような訴訟委任状を作ればいいのかについて分からず不安に感じている方もいますよね。

訴訟委任状とは、訴訟代理人の権限を証明する書面のことです。

訴訟委任状には、日付や住所、氏名、訴訟代理人に係る情報、委任の対象となる事件、委任事項を記載するのが一般的です。

訴訟委任状については種類があり、家事手続や労働審判、強制執行手続などでは、手続にあわせて記載を修正する必要があります。

また、訴訟委任状を作成する際には、スムーズに手続きを進めるにあたりいくつか注意点があります。

訴訟委任状については、基本的に委任する弁護士から送られてきますので、委任者が自分自身で一から作らなければいけないものではありません。

実は、訴訟委任状を作成するときには、民事訴訟法や民事訴訟法施行規則だけではなく、裁判所の運用についても理解しておく必要があります。

この記事を通して、訴訟委任状を作成する際に是非知っておいていただきたい実務上の経験やノウハウを分かりやすく説明できれば幸いです。

今回は、訴訟委任状とは何かを説明したうえで、書き方(ひな形・書式)や印鑑、捨印などの運用を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、訴訟委任状を作らなければならない場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

1章 訴訟委任状とは

訴訟委任状とは、訴訟代理人の権限を証明する書面のことです。

裁判所は、弁護士の訴訟代理権の範囲を書面で確認する必要があるため、この書面がなければ代理人として認められません。

例えば、弁護士が訴状を提出したり、裁判期日に出頭したりする場合も、訴訟委任状が添付されていなければ裁判所は受理しないことがあります。

訴訟委任状は単なる形式的な文書ではなく、裁判所が代理人を正式に認めるための大切な文書です。

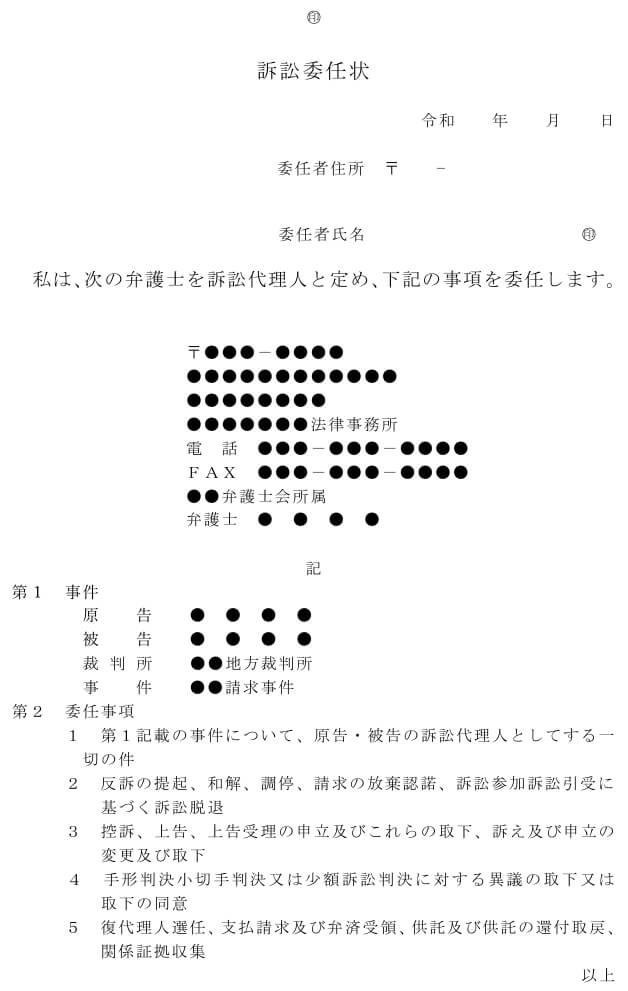

2章 訴訟委任状の書き方【ひな形・書式付き】

訴訟委任状のひな型(書式)は、以下のとおりです。

訴訟委任状を書き方としては、以下の事項を記載することになります。

それでは、これらの記載事項について順番に説明していきます。

2-1 日付

訴訟委任状には作成日を記入します。

記入日を記載するのが通常です。

2-2 住所

委任者の現住所を正しく記載します。

郵便番号も含めて、省略せずに正確に書くようにしましょう。

2-3 氏名(又は法人名及び代表者名)

個人の場合は、自署で氏名を記載します。

法人の場合は、住所・会社名・代表者名が記載された住所印を押してもらったり、不動文字で事前に記載しておいたりすることが多いです。

2-4 訴訟代理人

依頼する弁護士の氏名、所属弁護士会、事務所名や住所、電話番号などを記載します。

この部分は通常、依頼した弁護士側があらかじめ記載して送ってくれるので、委任者は確認すれば十分です。

2-5 事件

原告・被告の当事者名や、裁判所名、事件名を記載します。

例えば「〇〇地方裁判所・請求事件」といった形式になります。

ここも弁護士が記載していることが多いため、誤りがないかを確認すれば大丈夫です。

2-6 委任事項

訴訟代理人にどの範囲まで権限を与えるかを明記します。

包括的に代理権限を記載したうえで、それとは別に特別授権事項を記載しておくのが通常です。

特別授権事項とは、訴訟や手続代理を委任する際に、当事者本人が特別に授権する必要がある事項のことです。

具体的には、特別授権事項は以下のとおりとされています。

特別授権事項については、包括的な代理権とは別に、訴訟委任状に明示的に記載しておかなければなりません。

3章 訴訟委任状の種類

訴訟委任状には、手続の内容に応じていくつかの種類があります。

種類を正しく理解しておけば、誤った委任状を提出して手続が止まってしまうリスクを避けることができます。

例えば、訴訟委任状の種類としては、以下の6つがあります。

それでは、訴訟委任状の種類について順番に見ていきましょう。

3-1 控訴審代理委任状

判決に不服があり控訴するときに作成する訴訟委任状です。

判例(最判昭和23年12月24日民集2巻14号400頁)上は第1審の訴訟委任状で控訴審も対応できますので、控訴審で訴訟委任状を提出し直す必要はありません。

しかし、実務上は、代理権を明確にするため、控訴審について新たに訴訟委任状を提出するのが通例です(東京高裁書記官に訊く─民事部・刑事部編─5頁)。

事件欄について、「控訴人」「被控訴人」との記載になり、裁判所も「高等裁判所」になります。

委任事項の欄についても、原告・被告の記載を、控訴人・被控訴人などに修正することになります。

3-2 非訟事件手続代理委任状

民事調停を含む非訟事件手続で提出する委任状です。

事件欄の当事者は、「申立人」と「相手方」との記載になります。

委任事項は以下のような記載をしておくのが通常です。

東京弁護士会が公開している書式は、以下のとおりです。

手続代理委任状書式 – 東京弁護士会

3-3 家事手続代理委任状

家事審判や家事調停など家庭裁判所で扱う事件のための委任状です。

民事訴訟の委任状とは記載内容が異なり、家事事件特有の事項を記載する形式が用いられます。

事件欄の当事者は、「申立人」と「相手方」との記載になります。

委任事項は以下のような記載をしておくのが通常です。

東京弁護士会が公開している書式は、以下のとおりです。

手続代理委任状書式 – 東京弁護士会

3-4 労働審判手続代理委任状

労働審判を申し立てるときに必要な委任状です。

事件欄の当事者は、「申立人」と「相手方」との記載になります。

委任事項については、以下の記載を入れておくことで、訴訟移行後に再度訴訟委任状を作成せずに済みます(東京地裁書記官に訊く─労働部編─15頁)。

「異議申立後の訴訟について、原告・被告代理人とする一切の件(民事訴訟法55条2項各号に掲げる行為を含む)」

3-5 復代理委任状

すでに選任された弁護士が、さらに別の弁護士に代理を任せる場合に作成されます。

書式は、基本的に訴訟委任状と同様ですが、復代理人であることを明確にするために「代理人」との文字を「復代理人」に修正するなどすることもあります。

委任者住所や委任者氏名の欄には、訴訟代理人の弁護士事務所の住所と弁護士名を記載することになります。

訴訟代理人に係る記載の欄には、復代理人の情報を記載することになります。

3-6 強制執行手続代理委任状

差押えなどの強制執行を行う場合の委任状です。

事件欄は、債務者の氏名又は法人名、裁判所、債務名義などを記載して特定することになります。

委任事項は以下のような記載をしておくのが通常です。

「上記当事者間の執行事件に関する執行申立て,立会,続行,期日延期,取下げ,買受申出,金銭授受,復代理人の選任,その他本件に関する一切の権限。」

裁判所が公開している委任状の書式は以下のとおりです。

委任状|裁判所

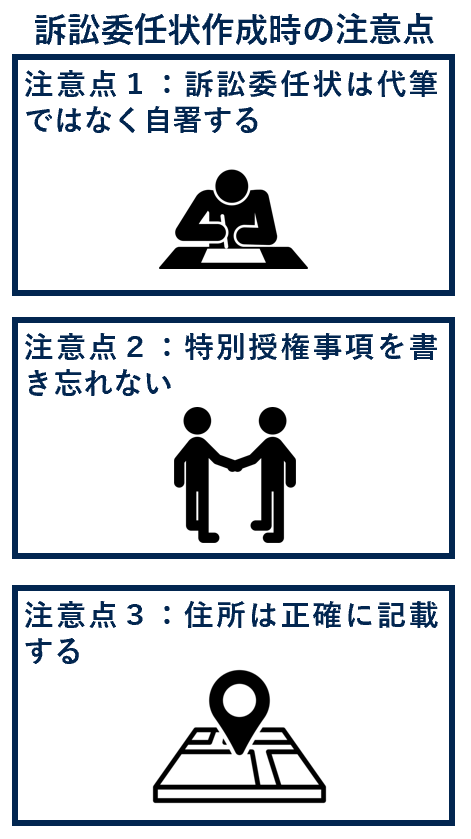

4章 訴訟委任状作成時の注意点

訴訟委任状を作成するときには、いくつかの注意点を押さえることが大切です。

不備があると裁判所から訂正を求められることがあり、スムーズに進まないことがあるためです。

例えば、訴訟委任状作成時の注意点としては以下の3つがあります。

それでは、訴訟委任状作成時の注意点について順番に見ていきましょう。

4-1 注意点1:訴訟委任状は代筆ではなく自署する

訴訟委任状は、委任者本人が自署するようにしましょう。

代筆によるとトラブルになりがちなためです。

4-2 注意点2:特別授権事項を書き忘れない

訴訟委任状には、通常の権限だけでなく「特別授権事項」を記載することを忘れないようにしましょう。

書き漏らすと、弁護士が裁判上の重要な行為を行えなくなる可能性があるため、よく確認しましょう。

4-3 注意点3:住所は正確に記載する

委任者の住所は、正確なものを記載するようにしましょう。

例えば、「訴状に記載された住所」と「訴訟委任状に記載された住所」が違うと裁判所から確認の連絡がくることになります。

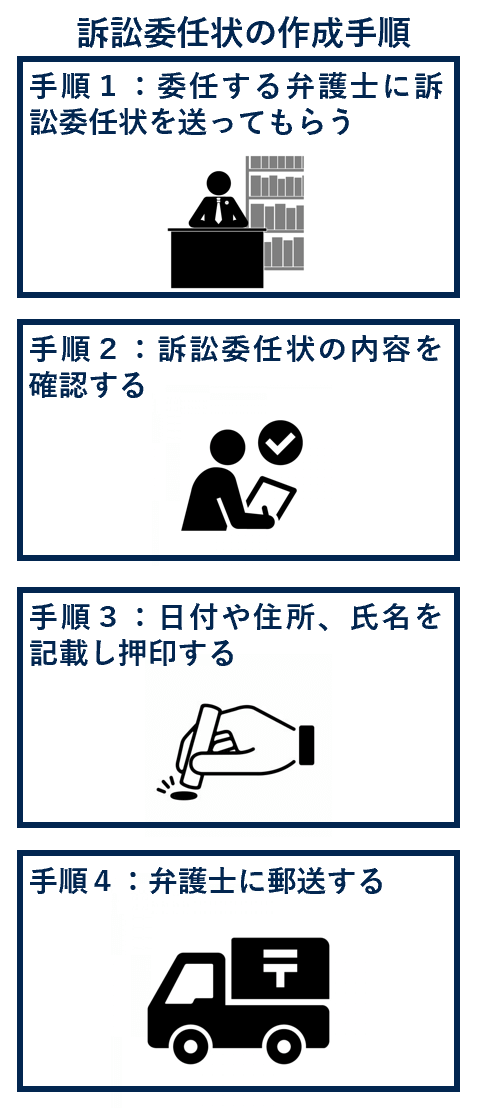

5章 訴訟委任状の作成手順

訴訟委任状を作成するときには、正しい手順で進めることが大切です。

作成手順を理解しておけば、安心して弁護士に依頼し、裁判をスムーズに進めることができます。

例えば、訴訟委任状の作成手順としては、以下のとおりです。

それでは、訴訟委任状の作成手順について順番に見ていきましょう。

5-1 手順1:委任する弁護士に訴訟委任状を送ってもらう

訴訟委任状は、基本的に依頼する弁護士が用意して送ってくれます。

委任者が自分で一から作成する必要はなく、弁護士が裁判所の様式に合わせた書式を準備してくれます。

まずは弁護士に依頼し、訴訟委任状を受け取るところから始めましょう。

5-2 手順2:訴訟委任状の内容を確認する

受け取った訴訟委任状に誤りがないか確認します。

事件名や当事者名、裁判所名、委任事項などです。

例えば、原告と被告の表示が逆になっていないか、裁判所名が間違っていないかなどをチェックしましょう。

5-3 手順3:日付や住所、氏名を記載し押印する

確認が終わったら、委任者が自分で日付・住所・氏名を記載し、押印します。

この署名押印によって、委任者本人の意思で弁護士に代理権を与えたことが明確になります。

5-4 手順4:弁護士に郵送する

記載と押印が終わったら、訴訟委任状を弁護士に郵送します。

郵送を遅らせると裁判手続が進まないため、なるべく早めに対応することが望ましいです。

6章 訴訟委任状についてよくある疑問

訴訟委任状についてよくある疑問としては、以下の8つがあります。

それでは、これらの疑問を順番に解消していきましょう。

6-1 Q1:訴訟委任状の印鑑は実印?

A.訴訟委任状に押す印鑑は、通常は認印でも足ります。

不安なときは、事前に弁護士へ確認しておくと安心です。

6-2 Q2:訴訟委任状に捨印は必要?

A.訴訟委任状に捨印が必要とはされていません。

ただし、訴訟委任状に捨印を押しておくことも多いです。

裁判所から細かい訂正指示があった場合に対応しやすいためです。

6-3 Q3:訴訟委任状と委任状に違いはある?

A.委任状は一般的に代理を認める文書全般を指しますが、訴訟委任状は裁判手続に限定したものです。

例えば、不動産の売買や契約締結で使う委任状とは異なり、訴訟委任状は民事訴訟法に基づいて作成される点が特徴です。

6-4 Q4:訴訟委任状に関する民事訴訟法の条文は?

A.訴訟委任状に関する民事訴訟法の条文は、民事訴訟法55条、民事訴訟法施行規則23条です。

6-5 Q5:訴訟委任状の提出先の裁判所は?

A.訴訟委任状は、対象となる事件を扱う裁判所に提出します。

例えば、地方裁判所での請求事件であれば、その裁判所に提出する形です。

6-6 Q6:訴訟委任状の有効期限は?

A.訴訟委任状は、作成から6か月以内のものを提出するよう求められるのが一般的です。

古い日付のままでは作成し直すよう指示されることもあるためです。

6-7 Q7:訴訟委任状は何通必要?

A.通常は、事件ごとに1通を提出します。

当事者が複数の裁判を同時に進める場合や、複数の裁判所で手続がある場合には、それぞれ別の訴訟委任状が必要です。

7章 あなたに合った弁護士を探すなら弁護士コンパス

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

8章 まとめ

以上のとおり、今回は、訴訟委任状とは何かを説明したうえで、書き方(ひな形・書式)や印鑑、捨印などの運用を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が裁判所に訴訟委任状を提出しなければならず悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

裁判費用の相場・平均|裁判を起こす費用は一回いくら【弁護士解説】

裁判費用がどのくらいかかるのか知りたいと悩んでいませんか?

裁判にかかる費用が分からないと予算のイメージをもつこともできず不安ですよね。

裁判費用の相場は、52万円~160万円程度です。

内訳としては、訴訟費用と弁護士費用の2つがあります。

裁判費用のうち訴訟費用については、敗訴者負担が原則なので相手に請求できることがあります。

和解の場合には各自の負担として、とくに精算は行わないのが通常です。

訴訟費用は訴訟提起時に裁判を起こす側が一度裁判所に納付し、判決後に訴訟費用確定の手続きをして裁判を起こされた側に請求します。

裁判費用については、いくつかの簡単な工夫をすることで負担を減らすことができる可能性があります。

実は、裁判費用は、単に安く済ませればいいというわけではなく、適正な金額を見積もっておくことが大切です。

この記事をとおして、裁判費用がどのくらいかかるのかについて、裁判が初めての方にもわかりやすく説明できれば幸いです。

今回は、裁判費用の相場・平均を説明したうえで、裁判を起こす費用は一回いくらなのかを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。.jpeg)

この記事を読めば、裁判費用としてどのくらい用意すればいいのかがよくわかるはずです。

1章 裁判費用の相場(平均)はいくら|52万円~155万円

裁判費用の相場は、全体でおよそ52万円~155万円程度といわれています。

なぜなら、裁判は事件の種類や争点の複雑さによって準備や手続にかかる手間が大きく変わるため、必要となるお金にも幅があるからです。

例えば、比較的シンプルな金銭請求の裁判であれば費用は抑えられる一方、離婚や相続など感情面も含めて複雑になりやすい裁判では100万円を超えることも珍しくありません。

事件の規模や期間が長引くかどうかによっても、かかる費用は大きく変動します。

このように裁判費用は「数十万円から100万円超」という幅広い相場を理解しておくことが大切です。

あらかじめ全体の目安を把握しておくことで、費用面の不安を和らげ、冷静に裁判を進める準備につながります。

2章 裁判費用の内訳2つ|訴訟費用と弁護士費用

裁判費用の内訳は「訴訟費用」と「弁護士費用」の2つに分けられます。

裁判を行うには国に支払う費用と、専門家である弁護士に依頼するための費用の両方が必要になるからです。

これらを知っておくことで、どのくらいの予算を用意すればいいのかをイメージしやすくなります。

具体的には、裁判費用の内訳としては、以下のとおりです。

それでは、裁判費用の内訳について順番に見ていきましょう。

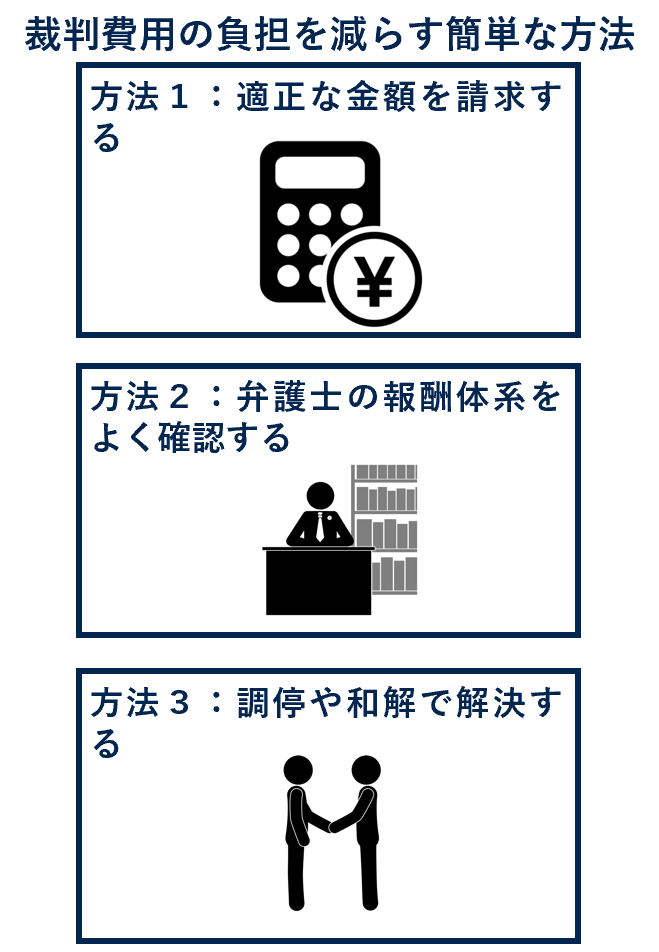

2-1 訴訟費用|2万1000円~5万6000円

訴訟費用とは、裁判を起こす際に裁判所へ納めるお金のことです。

訴訟費用として代表的なのは、収入印紙と予納郵券です。

収入印紙代は、請求金額等により計算される訴額に応じて算定されることになります。

予納郵便切手代とは、訴訟提起時に裁判所に預けることになる郵便切手代にかかる費用で、6000円程度かかります。

そのため全体としては2万1000円~5万6000円程度になるのが一般的です。

このように訴訟費用は裁判のスタート時点で必要となるため、最初に準備すべきお金だと理解しておきましょう。

2-2 弁護士費用|50万円~150万円

弁護士費用とは、裁判を弁護士に依頼した場合に支払うお金のことです。

弁護士が代理人として裁判の手続きを進めたり、証拠を整理したり、期日に出廷したりするため、その対価が必要になります。

例えば、着手金は弁護士に依頼した時点で支払うもので、15万円~40万円程度が多いですが、完全成功報酬制をとる事務所では0円の場合もあります。

報酬金は裁判に勝った場合や和解が成立した場合に成果に応じて支払うもので、獲得額の15%~30%程度となることが一般的です。

さらに、裁判期日に弁護士が出廷するごとに日当が発生し、1期日あたり0円から数万円程度が目安となります。

これらを合計すると、全体として50万円~150万円程度となるケースが多いといえます。

3章 裁判費用は相手に請求できる?裁判費用負担

裁判費用のうち「訴訟費用」は、原則として敗訴した側が負担する仕組みになっています。

例えば、原告が勝訴した場合、収入印紙代や郵便切手代を、「訴訟費用額確定処分」という手続きを行うことで相手に全文又は一部を請求できる可能性があります。

一方で、弁護士費用については原則として自己負担です。

裁判に勝ったとしても、弁護士に支払った着手金や報酬金を相手に請求できるわけではありません。

ただし、不法行為に基づく損害賠償請求など一部の事案では、例外的に弁護士費用の一部を損害として認めてもらえることもあります。

このように裁判費用は、訴訟費用と弁護士費用で負担の扱いが異なります。

裁判を検討する際には「どこまで相手に請求できるのか」をあらかじめ理解しておきましょう。

4章 裁判費用は和解の場合には誰が払う

和解をした場合、裁判費用は原則として各自が負担するのが通常です。

なぜなら、和解は互いに譲り合って解決する手続であり、一方だけに責任を負わせるものではないからです。

例えば、訴えた側が和解をしてお金の支払いで合意したとしても、裁判所に納めた収入印紙代や郵便切手代などの訴訟費用が戻ってくることはなく、自分が負担したままとなります。

また、弁護士に支払った着手金や報酬金についても、それぞれが自分の依頼した分を支払うのが一般的です。

このように和解の場合は、裁判費用はそれぞれが自分で負担するのが基本となります。

裁判を進めるうえで和解を選ぶ際には、費用面も含めて納得できる条件かどうかをよく確認しておくことが大切です。

5章 裁判を起こす費用と裁判を起こされた費用

裁判にかかる費用は、自分から裁判を起こす場合と、相手から訴えられて裁判に応じる場合とで違いがあります。

なぜなら、裁判を起こす側は申立時に裁判所へ訴訟費用を納める必要がありますが、起こされた側は訴状に応じるための準備が中心となるからです。

この違いを理解しておくと、自分がどちらの立場になったとしても冷静に対応でき、不要な不安を減らすことができます。

例えば、以下のように費用の負担は異なります。

それでは、立場ごとに必要となる費用を順番に見ていきましょう。

5-1 裁判を起こす費用

自分から裁判を起こす場合には、最初に裁判所に対して訴訟費用を納める必要があります。

なぜなら、裁判を始めるためには裁判所での事務手続や書類の送達に必要なお金を用意しなければならないからです。

例えば、訴状を提出する際に「収入印紙代」がかかり、請求金額に応じて数千円から数万円が必要です。

さらに、相手に書類を送るための「郵便切手代」も加わります。

また、弁護士に依頼する場合には着手金や報酬金などの弁護士費用も必要となります。

このように裁判を起こす立場では、初期費用を自分で用意してスタートすることになります。

そのため、事前に費用の目安を知っておくことが重要です。

5-2 裁判を起こされた費用

相手から訴えられて裁判を起こされた場合には、裁判所に納める訴訟費用は原則として不要です。

なぜなら、訴訟費用は裁判を申し立てた側が納める仕組みになっているからです。

もっとも、裁判に応じるためには弁護士に依頼することが多いため、弁護士費用は自己負担となります。

例えば、依頼時に着手金が必要となり、さらに裁判が進んで和解や判決に至った場合には報酬金の支払いも発生します。

また、弁護士が裁判期日に出廷する場合には日当を支払うこともあります。

このように起こされた側は訴訟費用を納める必要はありませんが、弁護士費用という点では起こす側と同じように負担が生じます。

なお、敗訴した場合には、訴訟費用についても全部又は一部負担することになる可能性があります。

6章 ケース別の裁判費用

裁判費用は事件の種類によって異なります。

裁判ごとに必要な準備や争点の複雑さが違い、手続の進め方や期間にも差が出るからです。

自分の事案に近いケースの費用を知っておくことで、より具体的に準備ができ、不安を軽減できます。

例えば、ケース別の裁判費用について、以下の順序で説明していきます。

それでは、ケースごとの裁判費用について順番に見ていきましょう。

6-1 離婚裁判の費用

離婚裁判の費用は、全体で80万円~150万円程度かかることが多いです。

なぜなら、財産分与や親権など複数の問題が絡むため、争点が広がりやすく、弁護士の活動量も増えるからです。

例えば、財産の分け方や養育費の算定など、専門的な検討が必要になると、弁護士費用も高くなりやすいです。

このように離婚裁判では費用が高額になりやすいため、事前にどの範囲を裁判で解決したいのかを整理しておくことが大切です。

6-2 不倫裁判の費用

不倫裁判の費用は、60万円~100万円程度となることが多いです。

なぜなら、慰謝料請求が中心で争点が比較的明確であり、訴額も数百万円以内に収まるケースが多いからです。

例えば、証拠としてメールや写真を提出するだけで足りる場合は手続もシンプルで、弁護士費用も比較的抑えられる傾向にあります。

このように不倫裁判は離婚裁判よりも範囲が狭いため、費用相場も低めに収まることが多いといえます。

6-3 遺産相続裁判の費用

遺産相続裁判の費用は、100万円~160万円程度かかることがあります。

なぜなら、相続人の数や遺産の範囲に争いがあると、調査や資料収集に時間と手間がかかるためです。

例えば、不動産の評価や複数の相続人間での分割割合を巡って争う場合には、弁護士費用が高くなりやすくなります。

このように遺産相続裁判では争点が複雑になりやすいため、費用も高額化する傾向があると理解しておきましょう。

6-4 労働裁判の費用

労働裁判の費用は、80万円~120万円程度が目安です。

なぜなら、解雇の有効性や残業代の未払いといった金銭請求が中心であり、訴額や期間が中程度の規模になることが多いからです。

例えば、未払い残業代の請求や不当解雇の無効確認を求める場合には、弁護士による証拠整理や主張の組み立てが必要となり、一定の費用が発生します。

このように労働裁判は、生活に直結する問題であるため費用を要しますが、相場を理解しておくことで準備がしやすくなります。

不当解雇の裁判にかかる費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

残業代の裁判にかかる費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

6-5 刑事裁判の費用

刑事裁判の費用は、50万円~100万円程度かかることがあります。

なぜなら、被告人を弁護するために弁護士が取調べ対応や法廷での弁護活動を行う必要があるからです。

例えば、保釈請求や証拠の収集を行う場合には、追加で費用が必要となることもあります。

このように刑事裁判は人の自由に直結するため、弁護士費用の負担が大きくなりやすい点を理解しておきましょう。

6-6 少額裁判の費用

少額裁判の費用は、10万円~30万円程度と比較的低額です。

なぜなら、60万円以下の金銭トラブルを簡易な手続で処理する制度であり、通常の訴訟に比べて期間も短く済むからです。

例えば、未払い賃金や貸したお金の返還請求など、小規模な紛争で活用されることが多く、印紙代や切手代も数千円程度で済みます。

このように少額裁判は費用負担が軽く済むため、小さな金銭トラブルを解決する手段として有効です。

7章 裁判費用の負担を減らす簡単な方法

裁判費用は高額になりやすいですが、いくつか工夫をすることで負担を軽くすることができます。

こうした工夫を知っておけば、裁判をためらうことなく冷静に判断できます。

例えば、裁判費用の負担を減らす方法としては、以下の3つがあります。

それでは、裁判費用を抑えるための具体的な方法について順番に見ていきましょう。

7-1 方法1:適正な金額を請求する

裁判を起こすときには、請求金額を適正に設定することが大切です。

なぜなら、請求額が高すぎると収入印紙代が増えてしまい、訴訟費用が余計にかかってしまうからです。

例えば、本来200万円の請求で足りるのに、根拠なく1000万円を請求すると、印紙代はその分大きく膨らんでしまいます。

このように、実際に立証できる範囲で適切な金額を請求することで、余分な訴訟費用を支払わずに済みます。

7-2 方法2:弁護士の報酬体系をよく確認する

弁護士に依頼する際には、費用体系を事前にしっかり確認することが重要です。

弁護士報酬が自由化していて、事務所ごとに着手金や報酬金、日当の有無などが異なり、同じ裁判でも総額に大きな差が出ることがあるからです。

例えば、着手金が高い代わりに報酬金が低めに設定されている事務所や、完全成功報酬制を採用していて着手金0円の事務所もあります。

このように費用の仕組みを比較して納得できる契約をすることで、無理のない予算で依頼ができます。

7-3 方法3:調停や和解で解決する

裁判以外の手続を利用することも、費用を抑える有効な方法です。

調停や和解で解決すれば、裁判を長期間続けるよりも短い期間で終わり、弁護士費用や訴訟費用を抑えることができるからです。

例えば、調停で合意が成立すれば、訴訟費用や長期の出廷に伴う日当を減らすことができます。

また、和解で早期に解決すれば、追加の弁護士報酬を支払う必要がない場合もあります。

このように調停や和解を積極的に検討することで、裁判に比べて経済的な負担を軽くすることができます。

8章 あなたに合った弁護士を探すなら弁護士コンパス

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

9章 まとめ

以上のとおり、今回は、裁判費用の相場・平均を説明したうえで、裁判を起こす費用は一回いくらなのかを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が裁判費用がどのくらいかかるのか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

裁判傍聴は面白い!危険?初めての人へのおすすめ事件と方法・やり方【スケジュール・日程確認方法付き】

裁判傍聴について知りたいと悩んでいませんか?

裁判所に行ったことがないと裁判傍聴がどのようなものかイメージしにくいですよね。

裁判傍聴とは、裁判手続きを当事者以外の一般の方が法廷で見ることをいいます。

裁判傍聴はハマればとても面白いです。

はじめての人におすすめなのは、刑事の自白事件ですが、民事事件の尋問期日や傍聴券交付事件もいいでしょう。

裁判所は各地域にありますので、お近くの裁判所に行くといいでしょう。ただし、大規模庁の方が多くの事件が係属していますので、興味がある事件を見つけやすいでしょう。

裁判傍聴にはとくにやり方というほうどのものはなく、裁判所に行って興味のある事件がやっている法廷に行き傍聴席に座って見るだけです。

私語厳禁、撮影や録音は禁止、携帯の電話はOFFにしておく必要がありますので、ルールを守って傍聴しましょう。

裁判傍聴は危険ではありませんので、安心して裁判を見るといいでしょう。

実は、裁判傍聴への社会の関心も少しずつ集まって来ていて、これを趣味とする人も増えてきました。

この記事をとおして、裁判傍聴の面白さや楽しみ方を誰でもわかりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、裁判傍聴をするにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。

1章 裁判傍聴とは

裁判傍聴とは、一般の人が裁判の様子を法廷で直接見ることをいいます。

法律の知識がなくても自由に見学できるため、誰でも気軽に社会の仕組みを学べる貴重な機会です。

なぜなら、日本の裁判は「公開の原則」があるため、刑事事件や民事事件の多くが一般の人に開放されているからです。

秘密の場で行われるのではなく、あえて広く見てもらうことで公正さを保つ仕組みになっています。

例えば、刑事事件で被告人が罪を認める場面や民事事件で証人が尋問を受ける場面を見ることができます。

教科書で読むだけではわからない裁判の空気感を体感できるのが魅力です。

このように、裁判傍聴は難しい知識がなくても参加できる身近な制度です。まずは「裁判傍聴とは、裁判を一般の人が見学すること」であると覚えておくとよいでしょう。

2章 裁判傍聴は面白い!裁判傍聴の醍醐味3つ

裁判傍聴は一見むずかしそうに思われがちですが、実際に見ると意外に面白いものです。

知識がなくても楽しめるので、初めての人にとっても学びや刺激の多い体験になります。

例えば、裁判傍聴の面白さについて、醍醐味としては以下の3つがあります。

それでは、裁判傍聴の醍醐味について順番に見ていきましょう。

2-1 醍醐味1:人間ドラマを目の当たりにできる

裁判傍聴の最大の魅力は、法廷で繰り広げられる人間ドラマを直接見ることができる点です。

人が問題を起こした背景や、その人の主張、証人の証言など、教科書では得られない生々しい場面が展開されます。

例えば、刑事事件で被告人が反省の言葉を述べたり、民事事件で弁護士が法的な意見を述べたりすることがあります。

これらは実際の社会で起きている出来事であり、臨場感を持って体感できます。

このように、裁判傍聴は単なる「法律の話」ではなく、リアルな人間模様を知る貴重な機会となります。

2-2 醍醐味2:法律や手続きの流れを学べる

裁判傍聴では、実際にどのように裁判が進むのかを目の前で学ぶことができます。

法律の条文だけを読んでもわかりにくい部分も、裁判官や弁護士のやり取りを見ることで理解しやすくなります。

例えば、裁判官が証人に質問したり、検察官と弁護士が証拠の扱いをめぐって議論したりする場面があります。

こうしたやり取りを通じて、法律がどのように現実の場面で適用されているかを知ることができます。

このように、裁判傍聴は生きた法律の実践を学べる「公開授業」のような役割を果たしています。

2-3 醍醐味3:社会問題を身近に感じられる

裁判傍聴を通じて、ニュースで取り上げられている社会問題を自分の目で確認することができます。

社会で実際に起きているトラブルや犯罪が、どのように裁かれていくのかを知ることは、自分の生活を考える上でも役立ちます。

例えば、職場でのトラブルに関する民事裁判を傍聴したり、交通事故や詐欺事件の刑事裁判を傍聴したりすることで、社会のルールや責任の重さをより身近に理解できます。

このように、裁判傍聴は社会の仕組みや問題を「自分ごと」として考えるきっかけを与えてくれるのです。

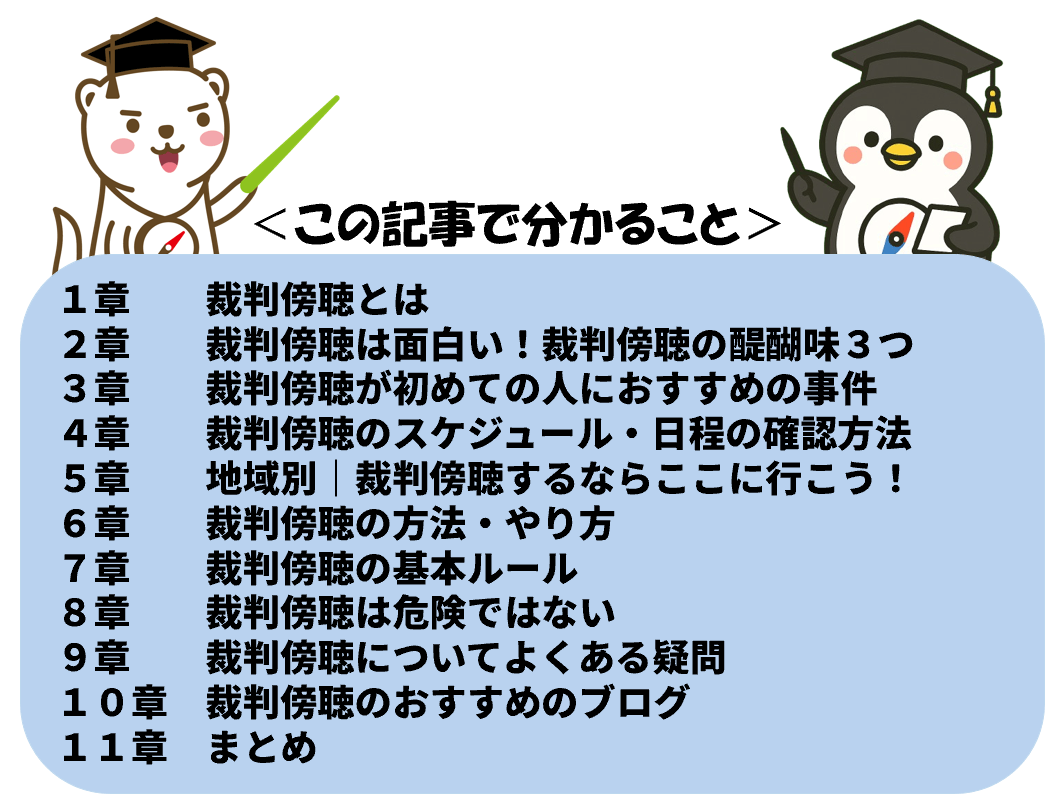

3章 裁判傍聴が初めての人におすすめの事件

裁判傍聴はどの事件でも見ることができますが、初めての人には内容がわかりやすい事件を選ぶのがおすすめです。

難しい専門用語や複雑な手続きが多い事件だと理解が追いつかず、せっかくの体験が楽しめなくなる可能性があるからです。

初めて傍聴する人が入りやすい事件を選ぶことで、裁判の流れや雰囲気を自然に知ることができます。

例えば、裁判傍聴が初めての人におすすめの事件としては、以下の3つがあります。

それでは、初めての人におすすめの事件について順番に見ていきましょう。

3-1 おすすめ1:刑事事件(自白事件)

刑事事件の中でも、被告人が罪を認めている「自白事件」は初めての人におすすめです。

なぜなら、自白事件は1回の期日で結審することが多く、事件の始まりから終わりまでの流れを一度で見ることができるからです。

例えば、裁判官が起訴状を読み上げ、被告人が罪を認め、その後に検察官と弁護士が量刑について意見を述べる、

といった一連の手続きが短時間で進みます。初めての人でも、裁判の全体像を把握しやすいのが特徴です。

このように、自白事件は裁判の一連の流れを一度で体験できるため、最初の傍聴にぴったりの事件といえます。

3-2 おすすめ2:民事事件(尋問期日)

民事事件では、当事者や証人が法廷で話をする「尋問期日」を傍聴すると、裁判のやり取りがよくわかります。

普段の生活に関係するトラブルが題材になることも多く、身近に感じやすいのが特徴です。

例えば、労働問題での未払い残業代の請求や、交通事故の損害賠償請求などがあります。

証人が自分の体験を話したり、当事者が直接意見を述べたりするため、リアルな人間模様を感じ取ることができます。

このように、民事事件の尋問期日は、社会で起きている問題を自分に引き寄せて考えるきっかけになります。

3―3 おすすめ3:傍聴券交付事件

有名人が関わる事件や社会的関心が高い事件などは、傍聴席が限られているため「傍聴券」が配られることがあります。

この抽選に参加して当選すると、普段はなかなか見られない注目度の高い裁判を傍聴できます。

例えば、経済事件や重大な刑事事件などでは、裁判所のロビーで傍聴券の抽選が行われ、当選者だけが入廷できる仕組みになっています。

これに参加すると、裁判の緊張感や社会的注目度を肌で感じることができます。

このように、傍聴券交付事件はやや特別ですが、非日常的な体験ができる点でおすすめです。

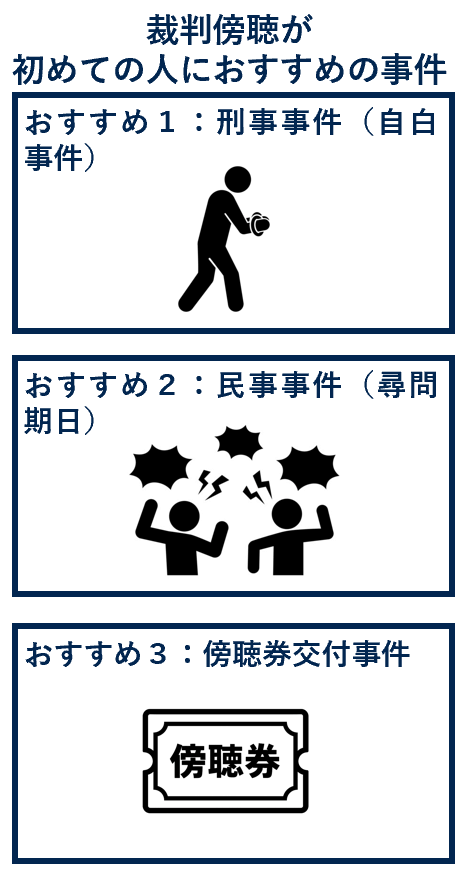

4章 裁判傍聴のスケジュール・日程の確認方法

裁判傍聴をする際には、スケジュールを確認してあなたの関心のある事件を見つけましょう。

すべての裁判を見ることはできませんし、どのような事件が確認せずに傍聴しても興味のない事件しか見られない可能性があるためです。

裁判傍聴のスケジュール・日程の確認方法としては、以下のとおりです。

それでは、裁判傍聴の日程確認方法について順番に見ていきましょう。

4-1 方法1:WEBサイトで確認(最高裁判所・裁判員裁判)|事前

事前に確認したい場合は、裁判所の公式WEBサイトを使うのが便利です。

なぜなら、最高裁判所の口頭弁論や地方裁判所の裁判員裁判など、一部の事件はインターネットで公開されているからです。

例えば、最高裁判所の開廷期日情報は以下のとおりです。

最高裁判所開廷期日情報|裁判所

裁判員裁判の開廷期日情報は以下のとおりです。

裁判員裁判開廷期日情報|裁判所

これを確認してから行けば、傍聴したい事件を狙って足を運ぶことができます。

このように、WEBサイトを利用すれば、裁判所に行く前に予定を把握できるので効率的です。

4-2 方法2:裁判所のロビーで確認|当日

当日に予定を確認したいときは、裁判所のロビーに掲示されている開廷表を見るのが基本です。

なぜなら、その日の裁判の予定が一覧でまとめられているからです。

例えば、開廷時刻や事件名、法廷番号などが掲示されています。

このように、ロビーでの確認は当日の傍聴スケジュールを決める出発点として最も重要です。

4-3 方法3:裁判所の法廷前で確認|当日

各法廷の前にも、その日にその法廷で行われる開廷表が掲示されていますので、自分が見たい事件と相違ないか改めて確認しましょう。

例えば、ロビーで全体の予定を見た後に、法廷前で「この事件は午後2時から」と確認することで、間違えずに傍聴席に入れます。

このように、法廷前での確認は当日の最終チェックとして役立ちます。

5章 地域別|裁判傍聴するならここに行こう!

裁判傍聴をするなら、できるだけ事件数が多く、様々な種類の裁判を見られる裁判所に行くのがおすすめです。

なぜなら、大規模な裁判所ほど多くの事件が係属しており、興味のある裁判に出会える可能性が高いからです。

自宅や勤務先の近くの裁判所でも構いませんが、初めて傍聴するなら全国有数の大規模庁に行くと効率的です。

例えば、地域別に傍聴するならおすすめの裁判所としては以下の8つがあります。

それでは、地域別のおすすめ裁判所を順番に見ていきましょう。

5-1 東京で裁判傍聴するなら|東京地方裁判所

全国最大規模の裁判所で、刑事・民事ともに事件数が非常に多いのが特徴です。

例えば、注目度の高い経済事件や社会問題に関わる民事裁判も多く行われています。

東京で傍聴するなら、まずはこの裁判所に行けば幅広い事件を見られるでしょう。

住所:東京都千代田区霞が関1-1-4

(最寄駅)

・東京メトロ丸ノ内線、日比谷線、千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩約1分

・東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分

・都営地下鉄三田線「内幸町駅」から徒歩約10分

・都営地下鉄三田線「日比谷駅」から徒歩約13分

5-2 大阪で裁判傍聴するなら|大阪地方裁判所

西日本最大の裁判所で、東京に次いで多くの事件が集中しています。

例えば、刑事事件の公判や労働問題に関する民事裁判など、幅広いジャンルを体験できます。

関西圏で傍聴するなら、大阪地裁が第一候補です。

住所:大阪市北区西天満2-1-10

(最寄駅)

・京阪電鉄中之島線「なにわ橋駅」から徒歩約5分

・京阪電鉄中之島線「大江橋駅」から徒歩約7分

・大阪メトロ御堂筋線、京阪電鉄京阪本線「淀屋橋駅」から徒歩10分

・大阪メトロ堺筋線、京阪電鉄京阪本線「北浜駅」から徒歩10分

5-3 名古屋で裁判傍聴するなら|名古屋地方裁判所

中部地方最大の裁判所で、刑事・民事ともに事件の種類が豊富です。

東海地方で裁判傍聴するなら名古屋地裁がおすすめです。

住所:愛知県名古屋市中区三の丸1-4-1

(最寄駅)

・市営地下鉄名城線「名古屋城駅」(5番出口経由)から西へ徒歩10分

・市営地下鉄鶴舞線「丸の内駅」(1番出口経由)から北へ徒歩10分

・市営地下鉄桜通線「丸の内駅」(1番出口経由)から北へ徒歩15分

・市営地下鉄鶴舞線「浅間町駅」(1番出口経由)から東へ徒歩12分

・名鉄瀬戸線「東大手駅」から西へ徒歩15分

5-4 札幌で裁判傍聴するなら|札幌地方裁判所

札幌地方裁判所は、北海道を代表する大規模な裁判所です。

北海道で裁判傍聴を体験するなら、札幌地裁が最適です。

住所:北海道札幌市中央区大通西11丁目

(最寄駅)

・地下鉄東西線「西11丁目駅」から北方向へ徒歩3分

5-5 横浜で裁判傍聴するなら|横浜地方裁判所

首都圏でも大規模な裁判所のひとつで、刑事・民事ともに幅広い事件を扱っています。

神奈川県で傍聴するなら横浜地裁がおすすめです。

住所:神奈川県横浜市中区日本大通9

(最寄駅)

・みなとみらい線「日本大通り駅」から徒歩1分

・JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線「関内駅」から徒歩約10分

5-6 福岡で裁判傍聴するなら|福岡地方裁判所

九州最大の裁判所で、地方の中心として多くの事件が集まります。

九州で裁判傍聴をするなら、福岡地裁に行くとよいでしょう。

住所:福岡県福岡市中央区六本松4-2-4

(最寄駅)

市営地下鉄「六本松駅」から徒歩約3分

5-7 広島で裁判傍聴するなら|広島地方裁判所

中国地方の中心にある裁判所で、刑事・民事の事件を幅広く扱っています。

広島で傍聴を体験するなら、広島地裁がおすすめです。

住所:広島県広島市中区上八丁堀2-43

(最寄駅)

・JR「広島駅」南口から徒歩約19分

・JR「新白島駅」南口から徒歩約15分

5-8 京都で裁判傍聴するなら|京都地方裁判所

歴史ある街にある裁判所で、刑事事件だけでなく民事裁判もあります。

関西で大阪以外に行くなら、京都地裁が候補に入ります。

住所:京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)

(最寄駅)

・京都市営地下鉄「丸太町」駅(1・5番出口)から徒歩約7分

・京阪本線「神宮丸太町」駅(1・3番出口)から徒歩約12分

6章 裁判傍聴の方法・やり方

裁判傍聴は、裁判所に行って裁判を見るだけで特別な手続きもなく、誰でも簡単に参加できます。

なぜなら、裁判は公開の原則に基づき、法廷が一般に開放されているからです。

やり方を知っておけば初めての人でも迷わず傍聴でき、スムーズに体験を楽しむことができます。

例えば、裁判傍聴の流れとしては以下の4つの手順があります。

それでは、裁判傍聴の具体的な方法を順番に見ていきましょう。

6-1 手順1:裁判所に行く

まずは最寄りの裁判所に足を運びましょう。

なぜなら、裁判傍聴は予約や申込みをしなくても、裁判所に行くだけで体験できます。

例えば、平日の午前中や午後に行けば、多くの法廷で事件が開かれており、どの裁判を見たいか選ぶことができます。

このように、傍聴は「裁判所に行くこと」から始まります。

6-2 手順2:開廷表を見る

裁判所に着いたら、ロビーや法廷前に掲示されている「開廷表」を確認しましょう。

先ほど説明したように開廷表にはその日に行われる裁判の予定が一覧で表示されているからです。

このように、開廷表を見ることで自分の興味に合った事件を選ぶことができます。

6-3 手順3:法廷の傍聴席に座る

見たい裁判を決めたら、その法廷に入り、傍聴席に座ります。

裁判は傍聴人が座る専用の席が用意されており、誰でも利用できます。

例えば、入り口で静かに入室し、前列や後列など好きな場所に座って傍聴を始められます。

このように、傍聴席に座るだけで裁判の様子を目の前で見ることができます。

6-4 手順4:裁判を見る

あとは静かに裁判の進行を見守りましょう。

このようにして裁判傍聴の魅力を十分に味わうことができます。

7章 裁判傍聴の基本ルール

裁判傍聴は誰でも参加できますが、法廷には守らなければならないルールがあります。

なぜなら、裁判は当事者の人生に直結する重要な場面であり、静粛さと秩序が求められるからです。

ルールを守らないと途中で退廷を命じられてしまうことがあります。

例えば、裁判傍聴で守るべき基本ルールとしては以下の3つがあります。

それでは、裁判傍聴での基本ルールを順番に見ていきましょう。

7-1 ルール1:私語は禁止

法廷では静粛にすることが求められています。

裁判は厳粛な雰囲気で行うものですし、裁判官や当事者のやり取りが正しく聞き取れなければ公平な審理の妨げになるからです。

例えば、友人と一緒に傍聴していても、小声で話したり笑ったりすることは許されません。

このように、法廷内では一言も声を発さず、真剣に耳を傾ける姿勢が必要です。

7-2 ルール2:録音や撮影は禁止

法廷内での録音・撮影は固く禁じられています。

裁判の内容が外部に不適切に流出することを防ぎ、証人や当事者のプライバシーを守るためです。

例えば、スマートフォンで写真を撮ったり録音したりすると、即座に退廷を命じられる場合があります。

7-3 ルール3:電話の電源はOFF

入廷前に携帯電話の電源を切りましょう。

着信音やバイブ音が鳴ると、裁判の進行が妨げられるだけでなく、当事者への配慮にも欠けるからです。

例えば、傍聴中に着信音が鳴ってしまえば、全員の注目を集めてしまい、その場にいづらくなることもあります。

このように、傍聴の際は携帯の電源はOFFにするのが基本です。

8章 裁判傍聴は危険ではない

裁判傍聴は危険なものではなく、安心して参加できます。

なぜなら、法廷は裁判官や裁判所職員が管理しており、常に秩序が保たれているからです。

初めて行く人の中には「トラブルに巻き込まれるのでは?」と不安を感じることもありますが、その心配はほとんどありません。

例えば、刑事事件の裁判でも、被告人は法廷警備員に見守られており、暴れるようなことはなく安全に審理が進みます。

民事事件でも、当事者同士が冷静に話し合うよう進行されるため、傍聴席に危険が及ぶことはありません。

また、大規模な裁判所では入口で手荷物検査が行われることも多く、不審物の持ち込みが防止されています。そのため、傍聴人が安全に法廷に入れるよう工夫されています。

このように、裁判傍聴は厳格なルールと管理のもとで行われるため、危険を感じる必要はありません。

安心して法廷に入り、裁判の様子を学ぶことができます。

9章 裁判傍聴についてよくある疑問

裁判傍聴についてよくある疑問としては、以下の10個があります。

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

9-1 Q1:裁判傍聴の服装は?

A.裁判傍聴に特別な服装は必要ありません。

ただし、ラフすぎる格好や派手すぎる服装は避けた方が安心です。

例えば、普段着のシャツやジャケット程度で十分です。

9-2 Q2:裁判傍聴に年齢制限はある?

A.基本的に年齢制限はありません。

ただし、幼児など法廷内で静かにしていることが難しい場合には、傍聴が難しいことがあります。

9-3 Q3:裁判傍聴できる時間帯は?

A.裁判は平日の昼間に行われるのが一般的です。

午前10時頃から始まり、午後5時頃には終了することが多いです。

例えば、午前中だけ参加する、午後だけ参加する、といった形でも大丈夫です。

9-4 Q4:裁判傍聴は土日もできる?平日だけ?

A.裁判は原則として平日のみ行われ、土日や祝日は休みです。

そのため、傍聴できるのは平日の開廷時間に限られます。

9-5 Q5:裁判傍聴にかかる時間はどれくらい?

A.事件によって長さは異なります。

短いものなら10分程度で終わることもあれば、長いものでは半日以上かかることもあります。

例えば、刑事の自白事件は1時間前後で終わることが多いです。

民事事件の尋問期日以外の通常期日は15分程度で終わることが多いです。

9-6 Q6:裁判傍聴の料金は無料?

A.裁判傍聴の料金は無料です。

傍聴券が配られる事件でも、抽選への参加や入場に費用はかかりません。

9-7 Q7:裁判傍聴中にメモはしていい?

A.裁判傍聴では、メモは自由にとることができます。

以前は許可制でしたが、現在は判例で、法廷で傍聴人がメモを取ることは、その見聞する裁判を認識記憶するためにされるものである限り、故なく妨げられてはならないとされています。

(最判平成元年3月8日 民集第43巻2号89頁|レペタ事件)

9-8 Q8:裁判傍聴席ってどこらへん?

A.法廷の後方に傍聴席が設けられています。

前方は裁判官・検察官・弁護士、中央は証人が座るため、傍聴人はその後ろから見守ります。

9-9 Q9裁判傍聴は趣味にできる?

A.裁判傍聴を趣味としている人もいます。

なぜなら、費用もかからず、社会問題や人間模様に触れられるため、知的な興味を満たす体験になるからです。

例えば、全国の裁判所を巡って傍聴を楽しむ人もいます。

9-10 Q10:裁判傍聴は何分前に入るべき?途中入室はできる?

A.裁判傍聴については、何分前に入らなければいけないというルールはありません。

途中の入退室も可能です。

ただし、進行を妨げないように静かに入退室しましょう。

10章 裁判傍聴のおすすめのブログ

裁判傍聴をしている方のおすすめのブログとしては、以下の2つがあります。

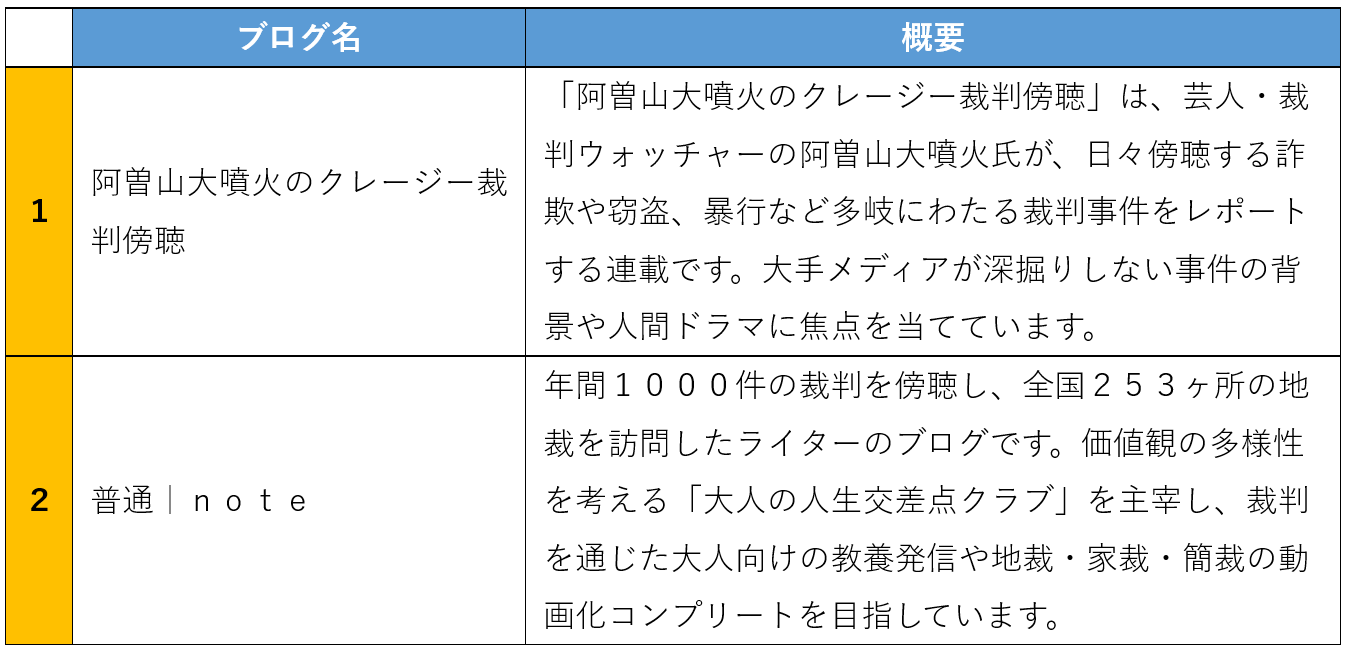

10-1 おすすめブログ1:阿曽山大噴火のクレージー裁判傍聴

「阿曽山大噴火のクレージー裁判傍聴」は、芸人・裁判ウォッチャーの阿曽山大噴火氏が、日々傍聴する詐欺や窃盗、暴行など多岐にわたる裁判事件をレポートする連載です。

大手メディアが深掘りしない事件の背景や人間ドラマに焦点を当てています。

見どころは、大手メディアが追わない「クレージー」な事件の背景や、を深掘りしている点です。

人間の「業」や現代社会の問題を浮き彫りにしつつ、著者の芸人としての視点から、時にユーモラスな切り口で現実を洞察する点が魅力です。

阿曽山大噴火のクレージー裁判傍聴|阿曽山大噴火|芸人/裁判ウォッチャー|FINDERS|あなたのシゴトに、新たな視点を。

10-2 おすすめブログ2:普通|note

年間1000件の裁判を傍聴し、全国253ヶ所の地裁を訪問したライターのブログです。

価値観の多様性を考える「大人の人生交差点クラブ」を主宰し、裁判を通じた大人向けの教養発信や地裁・家裁・簡裁の動画化コンプリートを目指しています。

見どころは、年間約1000件の裁判を傍聴する独自の視点から、特に印象深い事件や「大人としての教養」となる情報を発信している点です。

ピーチ事件や近畿大学剣道部傷害致死事件、オンラインカジノ、医療的ケア児殺人、新宿タワマン事件など、社会的に注目された事件の詳細な傍聴記が読める点が大きな魅力です。

近畿大学とのコラボ企画や、文春オンライン、NEWSポストセブンなど大手メディアへの多数の寄稿も行っています。

11章 まとめ

以上のとおり、今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が裁判傍聴について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

訴状の受け取り拒否はできない!受け取らないリスクと適切な対処手順

訴状の受け取りを拒否できないか悩んでいませんか?

訴状を受け取らなければ、訴訟を避けることができるのではないかと思った方もいますよね。

結論から言うと、訴状の受け取り拒否はできません。

受け取りを拒否しても、差置送達や付郵便送達、公示送達などの方法で訴状が送達されてしまうためです。

あなたが訴状の受け取り拒否を理由に出頭しないでいると、そのまま敗訴してしまい原告の請求が認容されてしまうリスクがあります。

もし、訴状が届いた場合には受け取りを拒否するのではなく、適切に対処していくようにしましょう。

実は、訴状が届いてからどのように対応していくかによって、結果は良くも悪くも大きく変わっていくことになります。

この記事をとおして、訴訟を提起されてしまった方に訴状の受け取りを拒否したところで何も解決しないということを知っていただければ幸いです。

今回は、訴状の受け取り拒否はできないことを説明したうえで、受け取らないリスクと適切な対処手順を解説していきます。

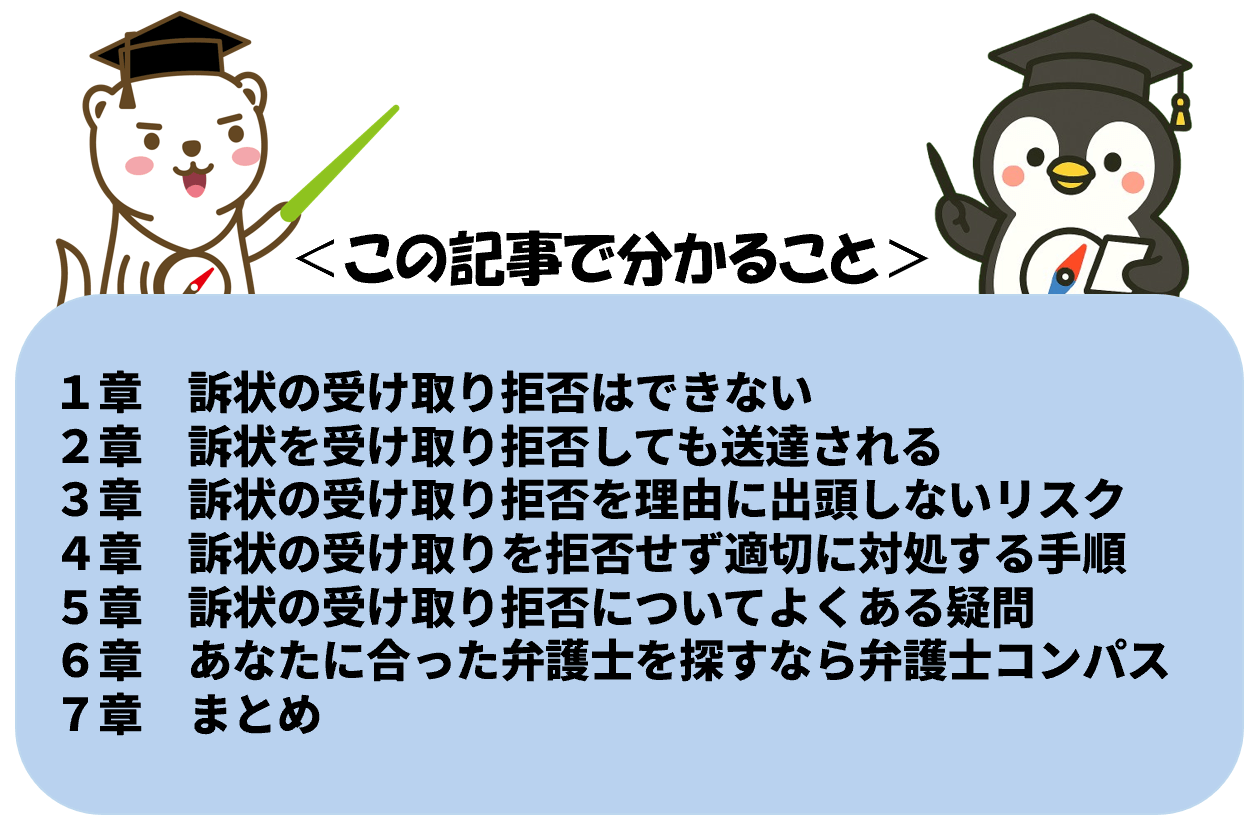

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、訴状を受け取った場合にどのように対処すればいいのかがよくわかるはずです

1章 訴状の受け取り拒否はできない

訴状の受け取りを拒否することはできません。

訴状は裁判所から送達される重要な書類であり、あなたの意思で受け取らないと判断しても、法律上の送達が成立してしまうからです。

例えば、玄関先で「受け取りません」と言ったとしても、他の方法で送達が実施されることになります。

結果として、あなたが実際に訴状を開封しなかった場合でも、送達の効力は認められてしまいます。

つまり、訴状を受け取らなかったからといって、訴訟を避けられるわけではありません。

むしろ、内容を確認できずに不利な立場に立たされてしまう可能性が高くなります。

そのため、訴状が届いたときには受け取りを拒否するのではなく、内容をしっかり確認して冷静に対処していくことが大切です。

2章 訴状を受け取り拒否しても送達される

訴状は受け取りを拒否しても、法律で定められた別の方法により送達されてしまいます。

どのように送達されてしまうのかを知ることで、訴状の受け取りを拒否しても送達されてしまうイメージをもちやすくなるでしょう。

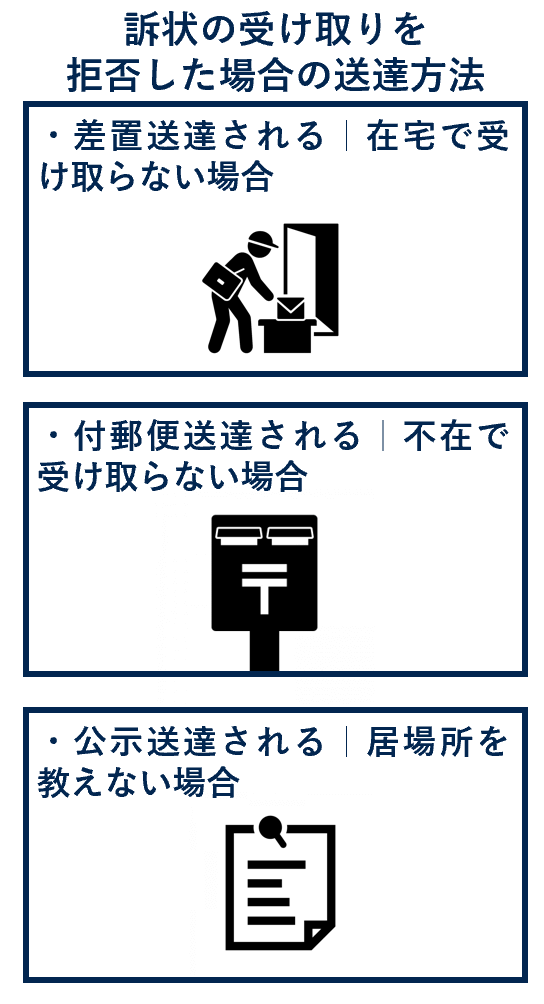

例えば、訴状の受け取りを拒否しても以下の方法により送達されてしまうことになります。

それでは、これら3つの送達方法について順番に見ていきましょう。

2-1 差置送達される|在宅で受け取らない場合

訴状を自宅で受け取らずに拒否しても、差置送達という方法で送達が成立します。

これは、在宅しているのに「受け取りません」と拒んだ場合でも、書類をその場に置いて帰ることで効力が生じる仕組みです。

例えば、郵便局員が玄関先で受け取りを断られた場合でも、玄関に置いて立ち去れば、送達は完了したことになります。

つまり、受け取りを拒否したつもりでも、法律上は受け取ったのと同じ扱いになってしまうのです。

2-2 付郵便送達される|不在で受け取らない場合

訴状を受け取らず不在が続く場合、付郵便送達という方法で送達されます。

付郵便送達とは、書留郵便で発送する方法で、発送した時点で送達が完了したものとみなす方法です。

ポストに投函されますので受け取りを拒否することはできません。

例えば、配達員が何度も訪問しても不在だったり、あなたが不在票を無視し続けたりすると、裁判所は付郵便送達を検討することになります。

つまり、受け取りを拒否する余地もなく、裁判が始まってしまうことになります。

2-3 公示送達される|居場所を教えない場合

訴状を受け取らないように転居して居場所を隠しても、公示送達という方法で送達されます。

これは、相手の所在が不明な場合に、裁判所の掲示板などに一定期間公示することで送達の効力を発生させる制度です。

例えば、転居しても住民票を変更せず放置していて、原告から聞かれても住所を教えなかったりするような場合などには、居場所が分からず公示送達が用いられることがあります。

つまり、逃げても裁判からは逃れられず、知らない間に敗訴の判決が出てしまう危険があるのです。

3章 訴状の受け取り拒否を理由に出頭しないリスク

訴状の受け取り拒否を理由に出頭しないでいると、敗訴してしまい原告の請求がそのまま認められてしまうリスクがあります。

差置送達や付郵便送達を受けたのに答弁書を提出せず出頭しないと自白したものとみなされてしまい、原告の請求が認められてしまいます。

公示送達の場合は、答弁書を提出せず出頭しなくても直ちに自白したことにはなりませんが、反論できないまま原告の主張や証拠をもとに判断されてしまいます。

例えば、相手から多額の金銭の支払いを請求されていて、実際には支払わなくていい場合であっても、訴状を確認せず欠席すると、そのまま請求が認められてしまうケースがあります。

原告の請求を認める判決が出ると、その判決に基づいて一方的にあなたの財産が差し押さえられてしまう可能性があります。

つまり、訴状を受け取らないことや裁判に欠席することは、あなたにとって非常に不利な結果を招きます。

訴状が届いたときには拒否や放置を選ばず、必ず中身を確認したうえで適切に対応していくことが大切です。

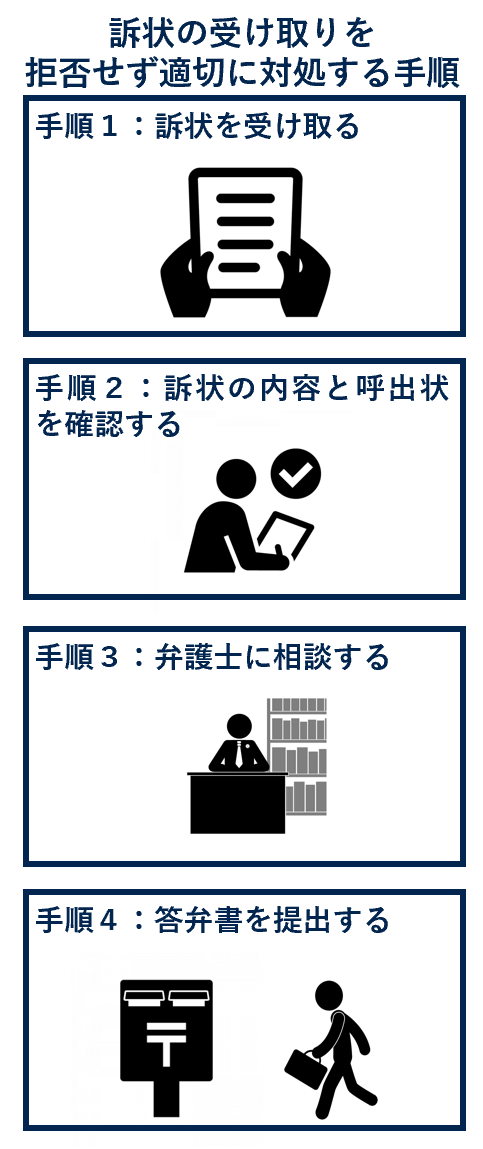

4章 訴状の受け取りを拒否せず適切に対処する手順

訴状が届いたときは、受け取りを拒否せず適切に対処していくことが重要です。

正しく手続きを踏めば、相手の請求に反論したり、和解の可能性を探ったりすることもできます。

具体的には、訴状が届いた場合には、受け取りを拒否するのではなく以下の手順で対処していきましょう。

それでは、訴状を受け取った際の具体的な4つの対処手順について順番に見ていきましょう。

4-1 手順1:訴状を受け取る

まず訴状は受け取りましょう。

これまで説明したとおり、受け取りを拒否しても差置送達や付郵便送達などにより送達されたものと扱われ、裁判が進んでしまうからです。

つまり、受け取りを拒否する意味はなく、むしろ内容を確認できなくなるだけリスクが高まります。

4-2 手順2:訴状の内容と呼出状を確認する

訴状を受け取ったら、訴状の内容と一緒に送られてくる呼出状をしっかり確認することが必要です。

なぜなら、訴状には相手が何を請求しているか、呼出状には第1回期日の日時や場所が記載されているからです。

例えば、どのような理由でいくら請求されているのかと言ったことや何月何日の何時からどこで期日が開かれるのかが記載されています。

訴状と呼出状を確認しないままにすると、何について、いつまでに対応すればよいか判断できず対応が難しくなってしまいます。

4-3 手順3:弁護士に相談する

訴状を確認したら、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

裁判の手続は専門的で複雑であり、自分だけで対応しようとすると見落としや誤解が生じやすいからです。

例えば、請求金額が妥当かどうか、自分の言い分を法的に記載するにはどうすればいいのかは法律知識がなければ正しく判断できません。

弁護士に相談すれば、あなたに有利な証拠の集め方や答弁書の書き方など具体的な助言を受けられます。

弁護士に依頼すれば、代わりに答弁書の提出や期日の対応についてもしてもらうことができます。

4-4 手順4:答弁書を提出する

最後に、提出期限までに答弁書を提出することが必要です。

請求を争う場合には、「原告の請求を棄却する」との答弁を行うのが通常です。

その他、請求の原因に対する認否や被告の主張等を行うことになりますが、間に合わない場合にはこれらについては「おって主張する」などの記載をしておきます。

5章 訴状の受け取り拒否についてよくある疑問

訴状の受け取り拒否についてよくある疑問としては、以下の3つがあります。

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

5-1 Q1:同居人が訴状の受け取りを拒否したら?

A.同居人が訴状の受け取りを拒否しても、送達の効力は失われません。

同居人が受け取ることも法律上認められており、拒否しても差置送達などで効力が生じるからです。

5-2 Q2:受取人不在で訴状を受け取れなかったら?

A.不在票が入っているはずなので、連絡して受け取りましょう。

不在票を無視し続けると、付郵便送達が実施され発送時点で送達したものとみなされてしまうことがあります。

5-3 Q3:訴状の受け取りを拒否すると職場に届く?

A.住居等が知れないとき又はその場所において送達するのに支障があるときは、就業場所に送達されることがあります。

6章 あなたに合った弁護士を探すなら弁護士コンパス

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

7章 まとめ

以上のとおり、今回は、今回は、訴状の受け取り拒否はできないことを説明したうえで、受け取らないリスクと適切な対処手順を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が訴状の受け取りを拒否できないか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

訴状が届いたらどうしたらいい?封を切らずに無視はNG!弁護士解説

裁判所から訴状が届いてしまいどうすればいいのか悩んでいませんか?

いきなり訴状が届いてパニックになってしまっているかたもいますよね。

訴状が届いたら、答弁書の提出を求められ、第1回期日への呼び出しをされることになります。

封を切らずに無視すると、あなたにとって不利な判決を出されてしまい、一方的に財産を差し押さえられてしまうリスクがあります。

もし、訴状が届いた場合には、事例ごとに気を付けてほしいポイントがあります。

請求を争いたい場合には、まずは「原告の請求を棄却する」との記載をした答弁書を提出しておくのが通常です。

訴状が届いた後でも和解をすることはできますが、争いがある事案では双方がある程度主張立証を尽くした段階で裁判所から和解の話をされることが多いです。

訴状が届いたら、あなた自身の権利や利益を守るためにも、焦らずに冷静に対処していくようにしましょう。

あなたに合った弁護士を探すことが良い解決をするための近道です

実は、訴状が届いた後にどのような対応をしていくかによって、良くも悪くも結果は大きく変わってきます。

この記事をとおして、訴状が届いてしまい不安に感じている方々に是非知っておいていただきたいことを誰でもわかりやすいようにお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、訴状が届いたらどうしたらいいのかについて、封を切らずに無視はNGであることを説明したうえで、よくある疑問や簡単な対処手順を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、裁判所から訴状が届いたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。

1章 訴状が届いたらどうなる

訴状が届いたら、答弁書の提出を求められ、第1回期日への呼び出しをされることになります。

訴状が送達されることで裁判の始まり、訴訟が正式に係属することになるためです。

例えば、訴状が入っている封筒の中には呼出状が入っているのが通常で、答弁書の提出や第1回期日についての説明が記載されています。

第1回期日の後は、1~2か月に1回程度の頻度で期日が入り、双方が主張と立証を尽くしていき、判決を目指していくことになります。

期日の中では、提出された答弁書や証拠をもとに議論が整理され、必要に応じて追加の資料提出や証人尋問が行われることもあります。

このように、訴状が届くことにより裁判は始まり、訴訟が係属して判決に向けた流れが動き出すことになります。

2章 訴状が届いたら封を切らずに無視はNG

訴状が届いたのに封を切らずに無視するのは避けるべきです。

答弁書を出さずに第1回期日に欠席してしまうと、「欠席判決」といってそのまま原告の請求が認められてしまう可能性があるためです。

例えば、300万円の貸金の返還を求める訴訟を提起されたとしましょう。

これについて実際には既に消滅時効が完成しているので、あなたは時効を援用することで、支払いを免れたいと考えていたとします。

しかし、訴状を無視して答弁書を出さずに第1回期日に欠席すると、300万円の支払いを命じる判決が出されてしまい、財産を差し押さえられてしまう可能性があるのです。

このように、訴状を受け取った時点で裁判は動き出しているため、無視しても状況は良くならず、むしろ不利になるだけです。

訴状が届いたらよく中身を確認し、期限までに対応するようにしましょう。

3章 事例別!訴状が届いたらどうする

訴状が届いたときの対応は、請求の内容や原因によって変わります。

自分の事案に応じた対応を知っておくことで適切に対応しやすくなります。

例えば、訴状が届いたらどうするか知っておいていただきたいことを事例別に整理すると以下のとおりです。

それでは、これらのケースごとに順番に見ていきましょう。

3-1 借金をして訴状が届いたら

借金を理由に訴状が届いた場合には、返済義務の有無や金額を確認することが最初の一歩です。

なぜなら、すでに返済が終わっているのに誤って請求されている場合や、時効が成立している場合もあるからです。

例えば、最後に返済してから5年以上経過している消費者金融からの請求では、消滅時効を主張できるケースもあります。

また、本当に返済できない状況であれば、自己破産や任意整理といった債務整理を検討することも現実的な選択肢です。

このように、借金で訴状が届いたら、返済記録や時効の有無を確認し、場合によっては債務整理も視野に入れて冷静に判断することが大切です。

3-2 不貞をして訴状が届いたら

不貞行為を理由に訴状が届いた場合には、まず不貞の有無と慰謝料額が適正かどうかを確認する必要があります。

なぜなら、事実がないのに請求されている場合もあれば、不貞の事実があっても慰謝料の額が高すぎる場合もあるからです。

例えば、単なる友人関係であるにもかかわらず不貞と決めつけられて訴えられている場合には、やり取りの内容や会っていた状況をもとに反論することができます。

一方で、不貞の事実がある場合でも、慰謝料が数百万円と高額であれば、裁判例の相場を踏まえて減額を求める余地があります。

このように、不貞を理由にした訴状では、事実関係と金額のそれぞれを検討し、相手の請求が妥当かを冷静に見極めることが重要です。

3-3 交通事故で訴状が届いたら

交通事故で損害賠償を請求するとの訴状が届いた場合には、まず任意保険会社に報告することが重要です。

何も報告せずに敗訴したり、和解したりしてしまうと、保険により対応してもらえないことがあるためです。

例えば、事故の過失割合に争いがある場合や、治療費・休業損害の金額が大きい場合でも、保険会社が代理人弁護士をつけて対応してくれることがあります。

このように、交通事故で訴状が届いたら、まずは任意保険会社へ報告し、どのように対応すべきかを確認することが解決への近道です。

3-4 少額訴訟の訴状が届いたら

少額訴訟で訴状が届いた場合には、通常訴訟に移行すべきかどうかを検討する必要があります。

なぜなら、少額訴訟は60万円以下の請求を対象に原則1回で判決が出る仕組みであり、十分な準備をする時間が限られているからです。

例えば、証拠が多く整理に時間がかかる場合や、相手の請求額に大きな争いがある場合には、通常訴訟へ移行した方が丁寧に主張立証できる可能性があります。

逆に、シンプルな金銭トラブルであれば少額訴訟で迅速に解決することも選択肢になります。

このように、少額訴訟の訴状が届いたら、事案の複雑さに応じて通常訴訟への移行を検討し、どの手続が自分にとって有利かを見極めることが重要です。

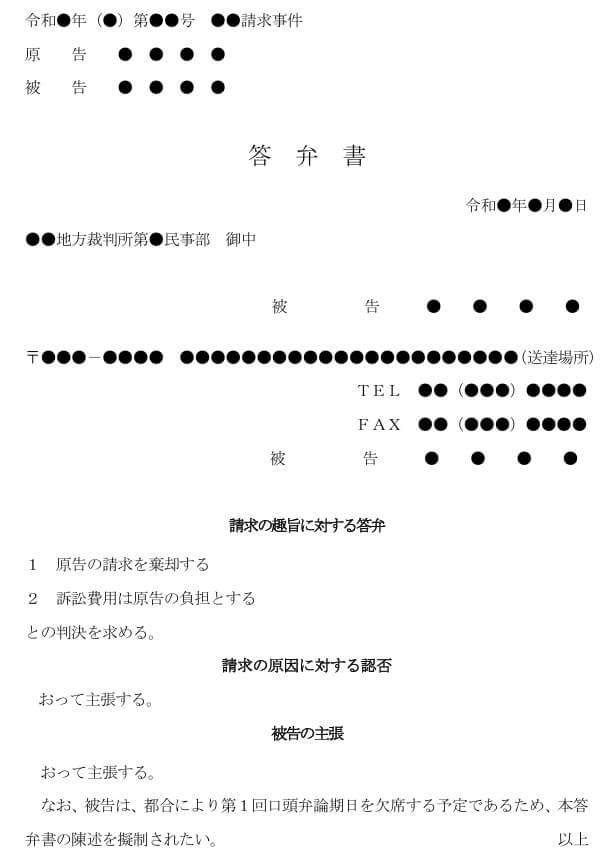

4章 訴状が届いたら提出する答弁書のひな型

訴状が届いたら提出する答弁書のひな型としてよくあるのは、以下のとおりです。

4-1 請求の趣旨に対する答弁を記載する

ここでは結論を明確に記載します。

例えば「原告の請求を棄却する」「訴訟費用は原告の負担とする」といった形で、裁判所にどのような判決を求めるのかを示します。

4-2 請求の原因等に対する認否を記載する

原告が主張する事実について「認める」「否認する」「不知」を明確に記載します。

例えば「借金をした事実は認めるが、その余は否認する」といった形で、一つ一つ整理して答えることが大切です。

ただし、答弁書の提出期限に間に合わないような場合には、「おって主張する」とだけ記載しておくことが多いです。

4-3 被告の主張を記載する

自分の立場や考えをまとめる部分です。

例えば「すでに返済は終わっている」「消滅時効を援用する」といった、自分の主張を丁寧に記載します。

ただし、答弁書の提出期限に間に合わないような場合には、「おって主張する」とだけ記載しておくことが多いです。

4-4 送達場所を指定する

裁判所や相手方からの書類をどこに送ってもらうかを指定します。

住所や電話番号、FAX番号などを記載しておくことで、今後のやり取りがスムーズになります。

4-5 擬制陳述とする場合は記載しておく

第1回期日に出頭しない場合には、「本答弁書をもって陳述を擬制されたい」などの記載をしておくことが多いです。

5章 訴状が届いたら和解できる?

訴状が届いた後でも、裁判の中で和解することは可能です。

なぜなら、訴訟上の和解という制度があり、裁判所からも適宜和解の意向が確認されることが多いためです。

裁判では、双方が主張や証拠をある程度出し終えた段階で、裁判官から「和解による解決を検討してはどうか」と提案されることがあります。

例えば、裁判官が「主張も出そろってきたので、次回期日で個別に今後の進行についてお話させてください。」などと言われることがあります。

和解するか、尋問など判決に向けて手続きを進めていくか聞きたいという意味で使われることが多い言い回しです。

裁判官から現状での心証を示されたうえで、手続きを進めた場合のリスクなどを伝えられて、和解してはどうかと促されます。

このように、訴状が届いたからといって必ず判決まで行くわけではなく、裁判の途中で和解して終了することも少なくありません。

自分にとって不利な判決を避けたい場合や、早くトラブルを解決したい場合には、和解の可能性も視野に入れて検討することが大切です。

ただし、事実関係に争いがあったり、法的な争点があったりする事案では、訴訟提起後すぐには和解の話にはなりにくいです。

裁判所も、お互いの主張や証拠が十分出ていない段階だと、心証を形成できておらずどのような和解が適切か判断できないためです。

6章 訴状が届いたらどうしたらいい

訴状が届いたら、焦らず冷静に手順を踏んで対応していくことが大切です。

手続きを誤ると不利な判決につながる可能性がある一方で、正しく進めれば自分の権利を守ることができるからです。

対応の流れを理解しておけば、必要以上に不安にならず落ち着いて行動できます。

具体的には、訴状が届いたら以下の手順で対応していくといいでしょう。

それでは、これらの手順について順番に見ていきましょう。

6-1 手順1:訴状と期日を確認する

まずは訴状をしっかり確認することが大切です。

訴状には「相手がどのような請求をしているのか」が具体的に書かれているからです。

何を請求されているかによって今後の対応も探すべき弁護士も変わってきます。

さらに、訴状と一緒に送られてくる呼出状には「答弁書の提出期限」や「第1回期日の日時」が記載されています。

このように、訴状の内容と期日の両方を確認しておくことで、対応方針を早めに整理し、次の行動に移りやすくなります。

6-2 手順2:弁護士に相談する

訴状が届いたら、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

答弁書の提出期限が決められている一方で、一度答弁書を提出してしまうと記載した内容を後から撤回することは容易ではないためです。

例えば、証拠の出し方や答弁書の書き方などは専門的な知識や判断が求められるため、弁護士のサポートを受けるといいでしょう。

弁護士に依頼することで、答弁書の作成や期日の対応などを代わりに行ってもらうことができます。

6-3 手順3:答弁書を提出する

期限までに答弁書を提出するようにしましょう。

答弁書を提出せず欠席してしまうと、そのまま原告の請求が認められてしまうリスクがあるためです。

例えば、請求内容を争う場合には、「原告の請求を棄却する」などの答弁を記載した答弁書を提出することが多いです。

6-4 手順4:出頭又は擬制陳述する

答弁書を提出したら、第1回期日に出頭するか又は擬制陳述することになります。

陳述することで答弁書に記載された内容が被告の主張となるためです。

なお、第1回期日が終わったら、第2回期日の調整を行うことになり、事案に応じて裁判所から次回までにやってくることなどが指示されます。

7章 訴状が届いたら弁護士を探そう!ポイント3つ

訴状が届いたら、できるだけ早く自分に合った弁護士を探すことが大切です。

依頼する弁護士次第で対応方針は変わってきますし、結果も変わってくる可能性があります。

例えば、訴状が届いた際に弁護士を探すポイントは、以下の3つです。

それでは、これらのポイントについて順番に見ていきましょう。

7-1 ポイント1:専門分野を確認する

弁護士を選ぶ際には、取り扱っている専門分野をよく確認しましょう。

同じ弁護士でも得意分野が異なり、労働問題に詳しい人もいれば、離婚や交通事故に強い人もいるからです。

例えば、不貞慰謝料で訴状が届いたのに企業案件ばかり扱う弁護士に依頼すると、最適な解決につながりにくい可能性があります。

このように、自分の事案に合った専門分野の弁護士を選ぶことが、納得のいく解決につながります。

7-2 ポイント2:弁護士費用を確認する

依頼する前に、弁護士費用の仕組みを確認しておきましょう。

現在、弁護士報酬については自由化されており、事務所ごとに費用の体系が大きく違ってきます。

例えば、着手金の有無や報酬金の割合、日当の金額など事前によく確認しておくといいでしょう。

費用面をしっかり確認して納得したうえで契約することが大切です。

ただし、安い弁護士が必ずしも良いというわけではなく、経験や対応力も含めて総合的に判断することが重要です。

7-3 ポイント3:複数相談してみる

弁護士を選ぶ際には、1人だけでなく複数人に相談してみることをおすすめします。

弁護士によって説明の仕方や解決方針が異なり、自分に合う合わないがあるからです。

例えば、同じ事案でも「裁判で徹底的に争うべき」と言う弁護士もいれば、「和解で早期解決を目指すべき」と提案する弁護士もいます。

複数相談することで選択肢を広げ、信頼できる弁護士を選ぶことができるのです。

8章 あなたに合った弁護士を探すなら弁護士コンパス

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

9章 まとめ

以上のとおり、今回は、訴状が届いたらどうしたらいいのかについて、封を切らずに無視はNGであることを説明したうえで、よくある疑問や簡単な対処手順を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が裁判所から訴状が届いてしまい悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

.png)