2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

少額訴訟の費用は1万円〜2万円程度です。収入印紙代や郵便切手代が主な費用です。弁護士に依頼する費用は10万円~20万円程度です。今回は、少額訴訟の費用はいくらか説明したうえで、費用倒れになる場合や相手に請求できるかと節約法3つを解説します。

2025/11/25

法律手続

少額訴訟の費用がどのくらいかかるのか知りたいと悩んでいませんか?

請求金額もそこまで大きくないので、訴訟をすることで自分にとってマイナスになってしまうのではないかと不安な方もいますよね。

少額訴訟の費用は1万~2万円程度です。

収入印紙代や郵便切手代が主な費用であり、その他に印刷代や交通費がかかります。

少額訴訟を弁護士に依頼する場合の費用は、10万円~20万円程度です。

少額訴訟が費用倒れになるケースとして、通常訴訟に移行した場合や請求金額が2万円未満の場合、敗訴してしまった場合などがあります。

少額訴訟の費用の一部については、勝訴すれば相手方に請求することができます。

あなたが少額訴訟の費用を安く抑えたいと考えた場合には、いくつかの工夫が必要となります。

実は、少額訴訟を上手く活用することができれば、紛争解決に必要なコストを大幅に削減できますので、自分の権利を守ることができるケースも圧倒的に広がります。

この記事をとおして、少額訴訟の費用に悩んでいる多くの方にどのくらい予算を準備しておけばいいのかを誰でもわかりやすいようにお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、少額訴訟の費用はいくらかについて説明したうえで、費用倒れになるケースや相手に請求できるかと節約法3つを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、少額訴訟の費用を安く抑えるためにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

少額訴訟にかかる費用は、1万円〜2万円程度です。

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルを、簡易裁判所で1回の審理で解決するための制度です。

請求金額も少ないため費用も、通常の訴訟と比べて安くなりやすいのです。

例えば、請求額が20万円の場合、収入印紙代は2,000円、郵便切手代は数千円程度で、合計しても1万円を超えることはあまりありません。

これにコピー代や交通費を含めても、通常は1万~2万以内に収まります。

つまり、少額訴訟を利用する際には、大きな経済的負担を心配する必要はありません。

ただし、無料で裁判所を利用できるわけではないので、1万円~2万円程度は最低限用意しておきましょう。

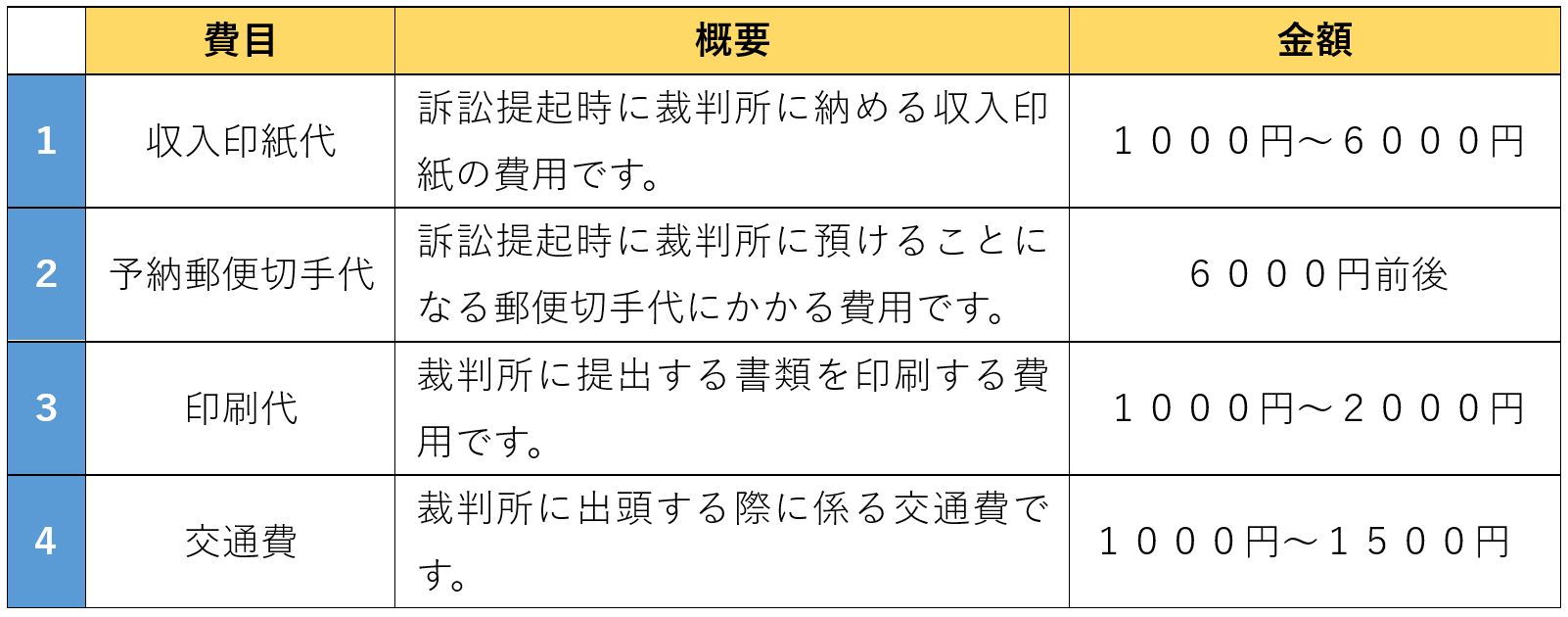

少額訴訟の費用については、いくつかの項目にわけることができます。

どのような費用があるのかを理解しておけば、予算を立てやすくなり、想定外の出費に悩まされずに済みます。

例えば、少額訴訟の費用の内訳としては、以下の4つがあります。

それでは、これら4つの費用について順番に見ていきましょう。

少額訴訟で必ず必要になるのが収入印紙代です。

収入印紙代とは、訴訟提起時に裁判所に納める収入印紙の費用です。

裁判所に訴えを起こす際、請求額に応じた印紙を申立書に貼る必要があるからです。

具体的には、少額訴訟の収入印紙代は以下のとおりです。

つまり、請求金額が高くなるほど印紙代も上がりますが、少額訴訟は60万円以下が対象なので、印紙代は数千円以内で済むのが一般的です。

次に必要となるのが予納郵便切手代です。

予納郵便切手代とは、訴訟提起時に裁判所に預けることになる郵便切手代にかかる費用です。

訴訟に関する書類を裁判所から相手方に送るために、切手をあらかじめまとめて納めることが求められるからです。

例えば、裁判所によって必要な金額は異なりますが、6000円前後を提出するのが一般的です。

そのため、少額訴訟では印紙代とあわせて、切手代もあらかじめ用意しておく必要があります。

少額訴訟では、申立書や証拠資料を複数部用意するために印刷代がかかります。

なぜなら、裁判所提出用と相手方送付用、そして自分用の控えを準備する必要があるからです。

例えば、証拠資料が多いとコンビニのコピー機で数百枚を印刷することもあり、その場合は1,000円〜2,000円程度の出費になることがあります。

つまり、印刷代は大きな負担ではありませんが、証拠が多い場合には数千円単位になることもあるため注意が必要です。

最後にかかるのが裁判所への交通費です。

少額訴訟は原則として1回の審理で終わりますが、その1回のために裁判所に出向く必要があるからです。

例えば、電車やバスを利用するなら往復で1000円〜2000円、遠方の場合はさらに高額になる可能性もあります。

少額訴訟は本人だけでも行えますが、弁護士に依頼する場合には10万円〜20万円程度の費用がかかることが多いです。

なぜなら、弁護士に依頼する際には着手金や報酬金といった費用体系が存在し、請求額に応じて計算されるためです。

この金額を理解しておくことで、弁護士に頼むべきかどうか、費用倒れを防ぐために慎重な判断ができるようになります。

例えば、旧弁護士報酬基準では、着手金は「経済的利益の8%(最低額10万円)」、報酬金は「経済的利益の16%」とされていました。

請求額が30万円であれば、着手金は最低額10万円、報酬金(全額回収できた場合)は4万8千円となり、合計15万円近くになる計算です。

請求額が低い少額訴訟に弁護士費用を支払うと、費用の方が高くついてしまうこともあります。

弁護士に依頼するかどうかは、請求額や相手方との交渉状況を踏まえて慎重に検討することが大切です。

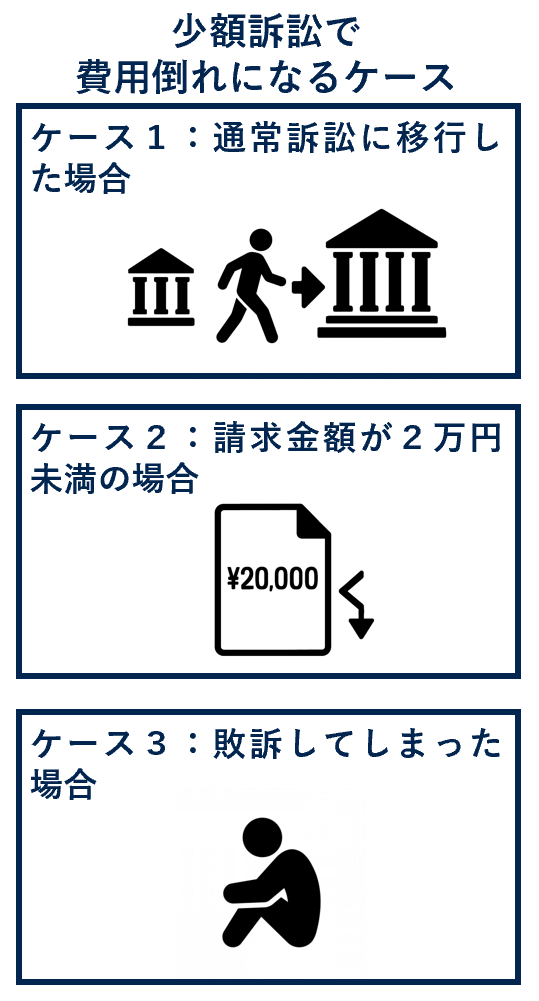

少額訴訟は費用が安い制度ですが、条件によっては「費用倒れ」になってしまうことがあります。

訴訟を維持するための費用が、勝ち取れる金額よりも大きくなってしまうことがあるからです。

どのような場合に費用倒れが生じるのかを知っておけば、無駄な出費を避け、より現実的な選択ができるようになります。

例えば、少額訴訟が費用倒れになるケースとしては、以下の3つがあります。

それでは、これら3つのケースについて順番に見ていきましょう。

少額訴訟は相手方が同意しないと、通常訴訟に移行してしまいます。

通常訴訟になると期日が複数回に増え、弁護士費用や交通費なども膨らむため、支出が大きくなってしまうからです。

例えば、少額訴訟なら1回の出廷で済むところ、通常訴訟では3回以上出廷することもあり、そのたびに時間や費用がかかります。

つまり、相手が少額訴訟を拒否した場合には、費用倒れになる可能性が高まる点に注意が必要です。

請求額が2万円未満だと、少額訴訟の費用の方が高くなるおそれがあります。

なぜなら、収入印紙代や切手代、交通費などを合計すると、数千円から1万円以上になることがあり、請求額を上回ってしまうからです。

例えば、請求額が1万円の場合、印紙代1,000円と切手代6,000円、交通費や印刷代数千円を合わせると、ほとんど利益が残りません。

つまり、請求額が小さい場合には、裁判をするより内容証明郵便や話し合いなど別の方法を検討する方が得策です。

もし敗訴してしまうと、費用だけがかかって回収はゼロになってしまいます。

訴訟に勝たなければ請求金額を得られないため、支出した印紙代や切手代はすべて自己負担になるからです。

例えば、10万円を請求しても裁判所に認められなければ、印紙代や交通費は失われ、さらに時間的な負担も残ります。

つまり、勝訴の見込みが低い場合には無理に訴訟をせず、他の解決策を検討することが大切です。

少額訴訟でかかった費用の一部は、勝訴すれば相手に請求することができます。

なぜなら、民事訴訟法61条により、判決で勝った側は「訴訟費用の負担」を相手に求められる仕組みがあるからです。

この仕組みを理解しておくことで、自分が負担する費用を少しでも減らせる可能性があることを知り、安心して訴訟を進めることができるでしょう。

例えば、収入印紙代や郵便切手代などの実費については、勝訴すれば相手方に負担させることができる可能性があります。

ただし、和解で終わった場合は「お互いが自分で負担する」とされることが多く、費用を回収できないケースもあります。

また、弁護士費用については原則として自分の負担となり、不法行為による損害賠償請求などを除き相手に請求することはできません。

少額訴訟で費用の一部を相手に請求できるのは事実ですが、すべてが戻るわけではありません。

とくに弁護士費用は基本的に自己負担となるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

少額訴訟はもともと費用が低く抑えられる制度ですが、さらに工夫することで無駄な出費を減らすことができます。

費用を安くできれば、費用倒れのリスクを下げて、安心して自分の権利を守ることにつながります。

例えば、少額訴訟の費用を安く抑える方法としては、以下の3つがあります。

それでは、これら3つの方法について順番に見ていきましょう。

少額訴訟の費用を安く抑えるには、請求額を適切に設定することが大切です。

なぜなら、請求額が高すぎると印紙代が増えるだけでなく、裁判所から不合理な主張と判断されて不利になる可能性があるからです。

例えば、実際に10万円の損害しかないのに50万円を請求すると、印紙代も5倍かかり、結果的に費用が無駄になることがあります。

請求額は現実に発生した損害に見合った金額にとどめることで、費用の増加や無駄な支出を防げます。

提出する書類や証拠は、必要なものに絞り込むことが費用削減につながります。

資料が多くなるほど印刷代やコピー代がかさみ、費用が増えてしまうからです。

例えば、関係の薄い資料まで大量に印刷すると数千円単位の出費になりますが、要点を整理して提出すれば数百円程度に抑えられます。

必要な証拠を厳選して提出することで、費用を無駄に増やさず効率的に訴訟を進めることができます。

交通費を減らすには、自宅や職場から近い裁判所に訴訟を提起することが有効です。

少額訴訟は簡易裁判所で行うため、法律上の管轄が複数考えられるケースでは、近い裁判所を選べる場合があるからです。

例えば、相手方の住所地だけでなく、契約を履行した場所や支払いが行われるはずだった場所も管轄になることがあります。

近くの裁判所を選べば往復の交通費や移動時間を節約できます。

管轄の範囲を確認し、自分にとって通いやすい裁判所を選ぶことが費用削減のポイントです。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、少額訴訟の費用はいくらかについて説明したうえで、費用倒れになるケースや相手に請求できるかと節約法3つを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が少額訴訟の費用がどのくらいかかるのか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

弁護士に相談する

森下範凰

九段法律事務所

東京都新宿区新宿2丁目1番7号 井門新宿御苑ビル2階

詳細はこちら

伊藤正喜

伊藤小池法律事務所

東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

松村大介

舟渡国際法律事務所

東京都豊島区高田3丁目4番10号布施ビル本館3階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

松田 公利

弁護士法人松田共同法律事務所

宮崎県宮崎市別府町6番1号

詳細はこちら

高谷滋樹

都総合法律事務所

京都府京都市中京区山伏山町540丸池藤井ビル5階

詳細はこちら

小林 扶由樹

小林法律事務所

静岡県富士市浅間本町2-38-21 小林法律事務所

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

少額訴訟の費用は1万円〜2万円程度です。収入印紙代や郵便切手代が主な費用です。弁護士に依頼する費用は10万円~20万円程度です。今回は、少額訴訟の費用はいくらか説明したうえで、費用倒れになる場合や相手に請求できるかと節約法3つを解説します。

2025年8月23日

法律手続

少額訴訟の費用は1万円〜2万円程度です。収入印紙代や郵便切手代が主な費用です。弁護士に依頼する費用は10万円~20万円程度です。今回は、少額訴訟の費用はいくらか説明したうえで、費用倒れになる場合や相手に請求できるかと節約法3つを解説します。

2025年11月13日

法律手続

少額訴訟の費用は1万円〜2万円程度です。収入印紙代や郵便切手代が主な費用です。弁護士に依頼する費用は10万円~20万円程度です。今回は、少額訴訟の費用はいくらか説明したうえで、費用倒れになる場合や相手に請求できるかと節約法3つを解説します。