2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/11/25

法律相談

ダメな弁護士の特徴は何かを知りたいと悩んでいませんか?

せっかく弁護士に依頼するのですから、ダメな弁護士ではなく良い弁護士に頼みたいと考えるのは当然のことですよね。

ダメな弁護士の特徴としては、コミュニケーションや人柄の問題のほかにも、業務の進め方や費用の問題が挙げられます。

委任する際にいくつかの方法を試していただくことで良い弁護士を選びやすくなるはずです。

もし、すでにダメな弁護士に依頼をしてしまった場合には、弁護士を変えることなども検討することになります。

昨今では、弁護士の横領や詐欺などの報道が続いており、残念なことではありますが弁護士の質も均一ではなくなってきています。弁護士であれば誰でもいいというわけではないのです。

一方で、多くの弁護士は誠実で、事件に真摯に向き合っている先生がほとんどなので、本当にダメな弁護士なのかどうかは慎重に見極めるべきです。

実は、依頼者側がダメな弁護士と思っている場合であっても、よくよく話を聞いてみると、依頼者側の誤解や思い込みにすぎないということも多いのです。

この記事をとおして、ダメな弁護士の特徴を分かりやすく整理してお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、ダメな弁護士の特徴9つ説明したうえで、簡単な対処法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、ダメな弁護士による不利益を避けるためにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

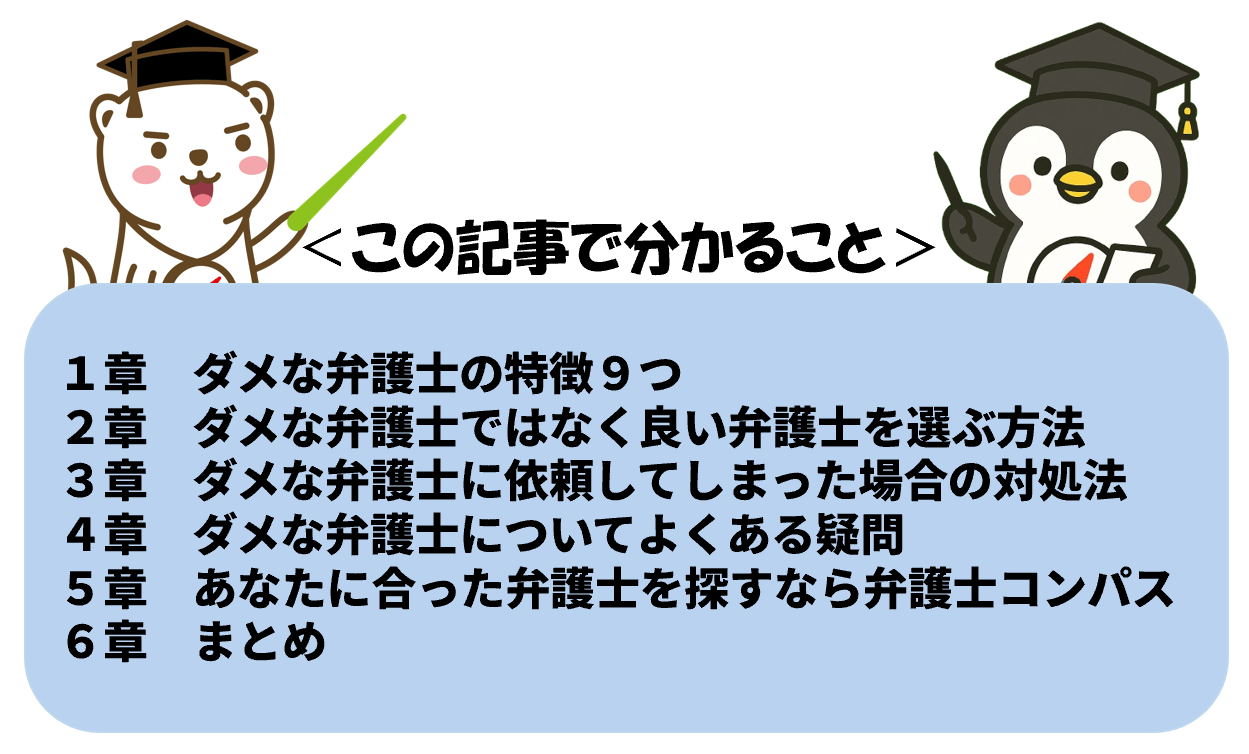

ダメな弁護士の特徴としては、コミュニケーションや人柄の問題のほかにも、業務の進め方や費用の問題が挙げられます。

相談の早い段階で兆候を知り、無駄な時間や費用を避けることが大切です。

例えば、ダメな弁護士の特徴としては、以下の9つがあります。

それでは、「ダメな弁護士の特徴」について順番に見ていきましょう。

連絡が取れない弁護士は避けた方が安全です。

方針確認や期限対応が遅れたり、証拠提出の機会を逃したりしやすく、結果に直結するからです。

例えば、何度電話をしても折り返してもらえない、事務員としか話せず弁護士と直接話せない、メールの返信がないと言った場合です。

このように、基本的な連絡が滞るのはダメな弁護士の特徴の一つです。

威圧的な態度は注意サインです。

相談者が質問しづらくなり、重要な事実の聞き取りが欠けたり、誤解が解けなかったりするからです。

例えば、質問を遮る、専門用語だけで説明する、否定的な言い回しばかりという面談もあります。

こうした態度の積み重ねは依頼者の理解不足にも繋がってしまいます。

メリットだけを語りリスクを示さない姿勢は危険です。

見通しは常に幅があり、負け筋や費用増などを理解しないと選択を誤りやすいからです。

例えば、回収可能性がない事案であるにもかかわらず、そのようなリスクの説明がないまま高額の着手金を請求されてしまうようなことがあります。

このように、有利なことばかりを言ってもらえるのは一見心地よく感じるかもしれませんが、十分に注意しましょう。

依頼を受けながら業務を後回しにする弁護士もいます。

いつまでも受任通知を送らなかったり、申し立てをしなかったりすると、解決も後れてしまいます。時効の問題が生じてしまうこともあります。

期日までに必要な作業が間に合わず、裁判官から悪印象を受けてしまうこともあります。

例えば、訴訟を提起すると話してから半年以上経っても何も手続きを進めてもらえていないと言ったような場合です。

業務を放置するのはダメな弁護士の特徴です。

契約書を作らず口約束だけで進める弁護士も要注意です。

契約書がなければ、業務範囲や費用の根拠が不明確になってしまいます。

弁護士職務基本規程でも、弁護士には委任契約書を作成する義務があるとされています。

例えば、委任の範囲や料金、実費の負担などもよくわからなくなってしまいます。

委任契約書がないまま事件を進めてしまう弁護士には気を付ける必要があります。

弁護士から業務の報告がないことも、ダメな特徴の一つです。

依頼者は状況が見えないと意思決定をすることができません。意向を弁護士に伝えることも難しくなってしまいます。

例えば、相手方から通知書やご連絡が届いていたのに報告してもらえていなかったり、期日後にどのような期日だったか報告がなかったりする場合です。

業務の報告をしてくれない弁護士には気を付ける必要があります。

当たり前のことではありますが、横領や詐欺をする弁護士がダメな弁護士です。

依頼者が金銭的な不利益を受けてしまうリスクがあるためです。

例えば、解決金がすべて振り込まれたのに弁護士から振り込みはしばらく待ってほしいと言われるような場合です。

費用体系が曖昧なら契約を急ぐべきではありません。

費用が見えにくいと、依頼者は予算を立てられません。

例えば、細かい料金がたくさん設定されていて、総額でどのくらいになるのかが分からなかったり、後から想定外に費用を請求されたりする場合です。

弁護士は依頼の際に費用を適切に説明する必要がありますので、十分な説明がないのはダメな弁護士の特徴です。

相場から大きく外れた料金を提示する弁護士も問題です。

依頼者の経済的な負担が大きくなってしまうためです。

例えば、旧弁護士報酬基準の2倍以上の弁護士費用になっているような場合には、高すぎると言える可能性があります。

ただし、弁護士費用は安ければいいというわけではありません。適切な弁護活動をするには、相当の工数や労力、調査も必要となるためです。

弁護士費用が高すぎる場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

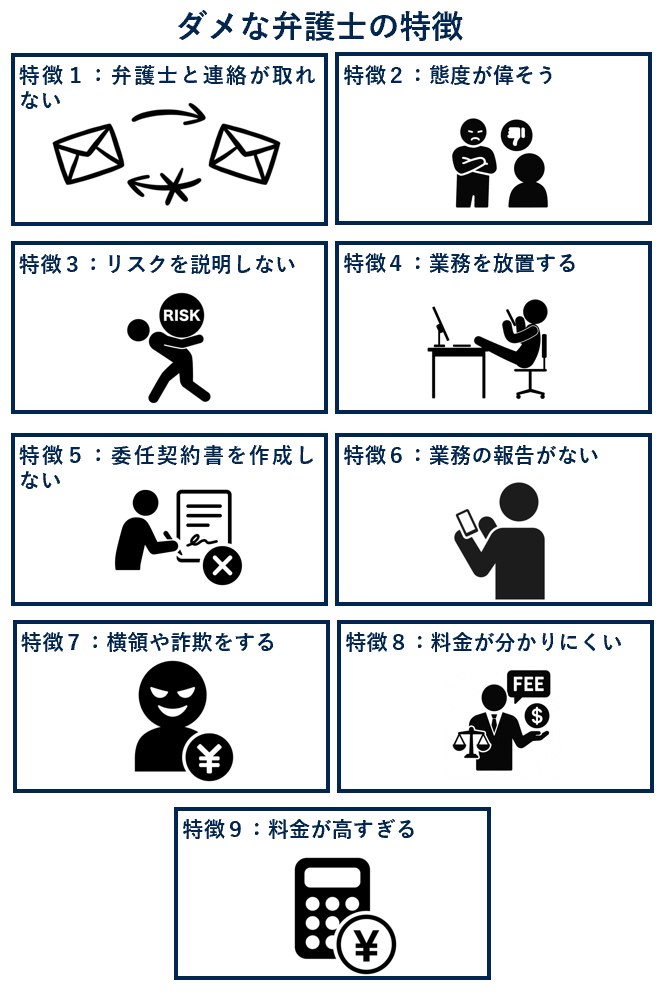

ダメな弁護士ではなく、良い弁護士を選ぶには、相談の初期段階でいくつかの視点から確認することが重要です。

依頼する前にいくつかの点に注意するだけで、ダメな弁護士に依頼してしまうことを避けられることがあるためです。

例えば、ダメな弁護士ではなく良い弁護士を選ぶために試してほしい方法としては、以下の5つがあります。

それでは、良い弁護士を選ぶ方法について順番に見ていきましょう。

1人の弁護士だけで決めず、複数に相談して決めることが大切です。

弁護士ごとに得意分野や説明の分かりやすさ、費用の考え方が異なるためです。

例えば、同じ労働問題でも解雇に詳しい弁護士と労災に強い弁護士がいるなど、専門性が分かれる場合があります。

2~3人の弁護士に面談して、自分に合う相性や説明スタイルを見極めるのが安心です。

口コミや評価を確認するのは有効です。

実際に依頼した人の体験談から、誠実さや報告の頻度などを把握できるからです。

例えば、「連絡が早かった」「説明が丁寧だった」といった声は安心材料になりますし、逆に「態度が高圧的だった」「報告が遅い」といった指摘が多ければ注意が必要です。

事務所サイトだけでなく、Googleマップの口コミなどを確認しておくことが重要です。

ただし、相手方からの悪い口コミなどは参考になりませんので、具体的な記載内容まで確認しましょう。

費用の内訳や追加条件が明確かどうかを確認してください。

着手金・成功報酬・実費などが不透明だと、想定外の出費が発生するおそれがあるからです。

例えば、「事務所の報酬基準による」としか説明がない場合や、委任契約書に追加費用の条件が書かれていない場合があります。

契約前に費用体系や総額を明確に説明してくれる弁護士を選ぶことが大切です。

自分の問題に関連する実績があるかどうかを確認しましょう。

過去の取り扱い件数が多いほど、同じ分野での対応経験やノウハウが期待できるからです。

例えば、不当解雇の問題であれば「不当解雇の解決実績が多い弁護士」、離婚問題であれば「離婚の解決実績が多い弁護士」を探しましょう。

ポータルサイトなどでも解決実績を紹介している弁護士が多いので、確認してみると良いでしょう。

過去に懲戒処分を受けていないか確認することも信頼性を測る方法です。

懲戒歴がある弁護士は、依頼者とのトラブルや倫理的な問題を起こした可能性があるからです。

例えば、品位を欠く対応などにより懲戒処分を受けているような場合、事件の放置などで懲戒処分を受けているような場合などがあります。

念のため、依頼する弁護士の名前で検索して懲戒歴の有無を確認しておきましょう。

すでに弁護士に依頼した後で「合わない」と感じる場合もあります。

そのまま放置すると不安が大きくなったり、解決に遅れが生じたりする可能性があるため、適切に対応していきましょう。

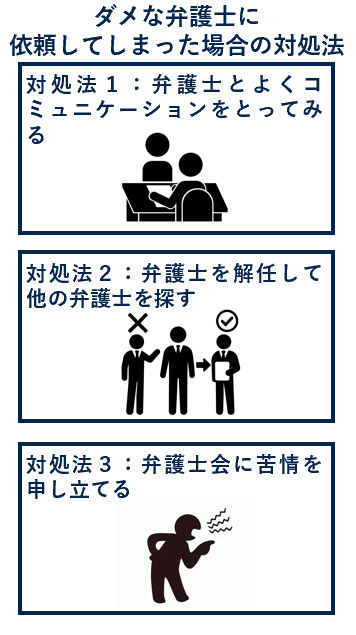

具体的には、ダメな弁護士に依頼してしまった場合には以下の方法により対処していきましょう。

それでは、ダメな弁護士に依頼してしまった場合の対処法を順番に見ていきましょう。

まずは弁護士と直接よく話ってあってみるといいでしょう。

誤解や情報不足によって「ダメだ」と感じているだけの場合もあり、コミュニケーションで解消できることがあるからです。

例えば、メールだけで連絡をしていたのであれば、電話や面談などで話しをしてみることにより、不安が払しょくされることもあります。

最初に対話の機会を持つことで、不要なトラブルを防ぎつつ、信頼関係を再構築できることも多いです。

弁護士と直接話し合ってみても解決しない場合には、弁護士を解任して他の弁護士を探すことも検討することになります。

弁護士との委任契約は信頼関係を基礎にしたものであり、信頼関係が壊れたまま委任を続けても良い解決にはならないことがあるためです。

例えば、依頼を解約して他の弁護士にお願いすることを考えている旨を弁護士に伝えることになります。

ただし、弁護士費用の処理などについてトラブルになることもありますので、現在依頼している弁護士との関係の修復を十分に検討した後にした方がいいでしょう。

弁護士を変えたい場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

不正や不誠実な対応がある場合には、所属する弁護士会に苦情を申し立てる方法もあります。

弁護士会から助言をしてもらえたり、弁護士に苦情の申し立てがあったことを伝えてもらえたりすることがあります。

例えば、弁護士と連絡がとれなかったり、事件が放置されたりした場合には、弁護士会に相談して見るのも一つの方法です。

ただし、依頼者側の誤解に過ぎない場合などには、弁護士との関係が悪化してしまう可能性もありますので、まずは弁護士とよくコミュニケーションをとってみましょう。

ダメな弁護士についてよくある疑問としては、以下の3つがあります。

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

A.法テラスの弁護士だからダメということはありません。

法テラスに登録している弁護士も通常の弁護士と同じ資格を持ち、事件対応を行っているからです。

例えば、「親身に話を聞いてくれた」「相談しやすかった」といった肯定的な口コミも見られます。

ただし、悪い口コミがあるのも事実であり、自分に合った弁護士や専門性や経験のある弁護士を選びにくいと言ったデメリットがあります。

法テラスが役に立たないのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

A.負ける可能性が高い案件を受けること自体は必ずしも「ダメ」ではありません。

事案によっては良い負け方をすることで依頼者の利益となるようなこともあるためです。

ただし、十分に敗訴リスクを説明されずに、高額の着手金を請求されてしまうような場合には、注意が必要です。

弁護士は負ける案件でも受けるのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

A.「必ず勝てる」と断定する弁護士は要注意です。

裁判や交渉に絶対はなく、どんなに有利な案件でも不確定要素があるからです。

例えば、相手が予想外の証拠を出してきたり、裁判官が違う判断を下したりする可能性があります。

正直に「勝てる可能性は高いがリスクもある」と説明する弁護士の方が信頼できます。

必ず勝てる弁護士はいないことについては、以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、ダメな弁護士の特徴9つ説明したうえで、簡単な対処法を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ

・ダメな弁護士の特徴としては、以下の9つがあります。

特徴1:弁護士と連絡が取れない

特徴2:態度が偉そう

特徴3:リスクを説明しない

特徴4:業務を放置する

特徴5:委任契約書を作成しない

特徴6:業務の報告がない

特徴7:横領や詐欺をする

特徴8:料金が分かりにくい

特徴9:料金が高すぎる

・ダメな弁護士ではなく良い弁護士を選ぶために試してほしい方法としては、以下の5つがあります。

方法1:複数の弁護士に相談する

方法2:弁護士の口コミを確認する

方法3:費用が明確化を確認する

方法4:解決実績を確認する

方法5:懲戒歴を確認する

・ダメな弁護士に依頼してしまった場合には以下の方法により対処していきましょう。

対処法1:弁護士とよくコミュニケーションをとってみる

対処法2:弁護士を解任して他の弁護士を探す

対処法3:弁護士会に苦情を申し立てる

この記事がダメな弁護士の特徴は何かを知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します。

2025年5月14日

法律手続

債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説します。