2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/11/25

法律相談

弁護士に嫌がられてしまって悩んでいませんか?

何件弁護士に問い合わせてみても、受任をしてもらえずに悩んでいる方もいますよね。

弁護士が嫌がる相手は、委任を受けて事務処理を進めるにあたり支障が生じる可能性が高い方です。

また、相談者や依頼者自身に問題がなかったとしても、相談内容が原因で嫌がられてしまっていることもあります。

弁護士に嫌がられてしまった場合のリスクとしては、弁護士に相談や依頼を受けてもらえないことや対応が事務的になってしまうことがあります。

弁護士が嫌がられないようにすることは、そんなに難しいことではなく、いくつかの点を意識するだけで円滑に進みやすくなるでしょう。

もし、弁護士に嫌がられているのではないかと感じている場合には、コミュニケーションをとり、弁護士が委任事務を進めやすいように協力すると上手くいきやすくなるでしょう。

実は、依頼してから解決するまでの期間は長期にわたることも多く、良い解決をするためには、弁護士と依頼者との信頼関係が非常に重要です。

この記事をとおして、弁護士に嫌がれてしまう原因などを多くの方に知っていただき、弁護士との間で信頼関係を維持していくのに役立てていただければ幸いです。

今回は、弁護士が嫌がる相手の特徴9つを説明したうえで、嫌がることやリスクと簡単な対処法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、弁護士に嫌がられているのではないかと感じた場合にどうすればいいのかわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

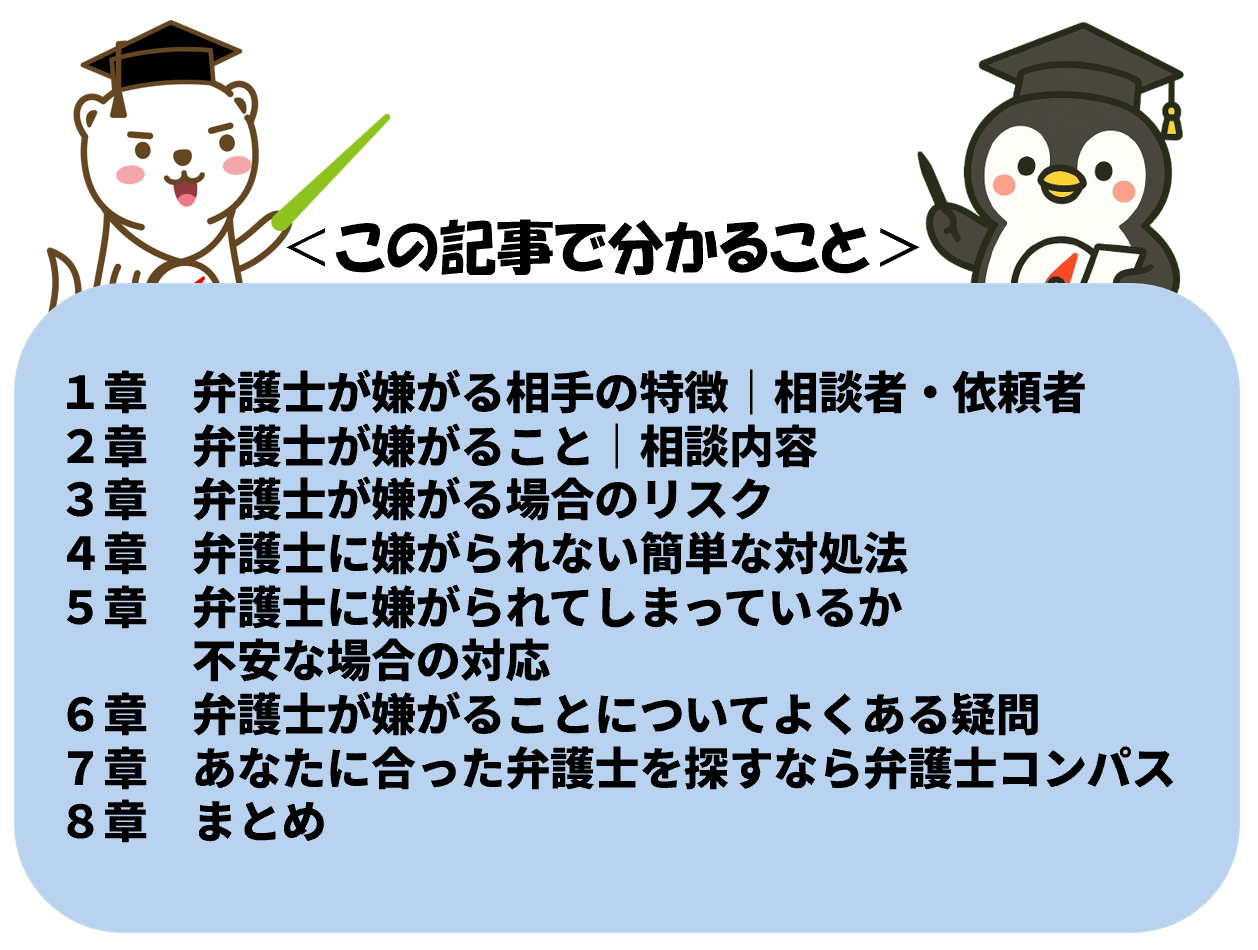

弁護士が嫌がる相手には、いくつのかの特徴があります。

信頼関係を築けず、事務処理に支障が出たりして、解決に悪影響が生じると思われてしまうと嫌がられてしまいがちです

例えば、弁護士が嫌がる相談者や依頼者の特徴としては、以下の9つがあります。

それでは、弁護士が嫌がる相手の特徴について順番に見ていきましょう。

弁護士が嫌がる相手の代表例は、感情的になって冷静な話ができない人です。

法律相談は限られた時間の中で事実を整理し、法的な判断を進める必要があるからです。

例えば、怒りや不満ばかりを一方的にぶつけてしまうと、必要な情報が伝わらず、適切な助言ができなくなります。

そのため、感情を整理し、事実を落ち着いて話すことが大切です。

弁護士に対して常に疑いの目を向ける相手も嫌がられる傾向があります。

依頼者が弁護士を信用できなければ、解決に必要な協力が得られなくなるからです。

例えば、「弁護士は信用できない」「お金目当てだ」といった態度を示してしまうと、信頼関係が壊れてしまいます。

円滑に進めるためには、まず基本的な信頼を持って接することが必要です。

法律的に実現不可能な要求を繰り返す相手も弁護士を困らせます。

裁判や交渉には法律上の限界があり、無理な要求は結果につながらないからです。

例えば、「絶対に勝てるようにしてほしい」「慰謝料1億円を請求してほしい」といった非現実的な希望は受け入れられません。

現実的な解決策を理解する姿勢を持つことが必要です。

弁護士の対応に対して、理不尽なクレームばかりをつける人も嫌がられる相手です。

なぜなら、不当なクレームは弁護士の時間や労力を奪い、精神的なストレスとなり、本来の事件処理を妨げてしまうからです。

例えば、不利な見通しを伝えられた際に「泣き寝入りですか」「弁護士は弱い人の味方ではないんですか」「失望しました」などと感情的に責めるケースがあります。

良い解決を目指すためには、冷静に説明を受け止め、必要であれば追加の質問をして理解を深める姿勢が重要です。

依頼後に連絡が取れなくなる人も弁護士が困る相手です。

弁護士は依頼者の協力を得て書類作成や証拠提出を行うため、連絡が取れないと進められないからです。

例えば、期日が迫っているのにメールや電話に応じない場合、意向を確認できず事務処理を進めることができなくなってしまいます。

迅速に連絡を取り合う姿勢が信頼関係の維持につながります。

弁護士が嫌がる相手には、必要な証拠集めや準備に非協力的な人も含まれます。

弁護士だけでは集められない証拠や情報も多く、依頼者の協力が不可欠だからです。

例えば、契約書を送ってくださいとお願いされたり、委任状を書いてくださいとお願いされたりしても、対応しないような場合です。

良い解決をするためには、依頼者の協力が不可欠なのです。

訴訟委任状については、以下の記事で詳しく解説しています。

依頼の際に弁護士費用の値引きを求める相手も嫌がられてしまいがちです。

弁護士費用には値引きをすることには設定されておらず、他の依頼者の方にも公平に払ってもらっていることが通常です。

報酬金を請求する際にも、素直に支払ってもらえないのではないかと、弁護士に警戒されてしまいます。

例えば、「他の事務所はもっと安かった」、「もう少し安くしていただけるのであれば依頼するのに」などの発言をすると、他の事務所を探した方がいいと言われてしまいがちです。

弁護士の報酬金については、以下の記事で詳しく解説しています。

事前予約をせずに突然事務所に訪れる人も、弁護士にとっては困る相手です。

弁護士は依頼事件の準備や裁判対応などで予定が詰まっており、突発的な訪問に対応できないからです。

また防犯上の観点からも法律事務所はかなりを気を使っていますので、アポイントのない来客があると事務所に緊張が走ってしまうこともあります。

例えば、相談予約をせずに押しかけると、丁寧な対応を受けられないだけでなく、不信感を持たれることもあります。

必ず予約を取ってから訪問することが基本です。

弁護士が最も嫌がるのは、重要な事実を隠したり、虚偽を述べたりする相手です。

正確な事実がわからなければ正しい法的判断ができず、見通しも変わってしまいますし、適切な対応もできなくなってしまうためです。

信頼関係を守るためには、事実を率直に伝えることが欠かせません。

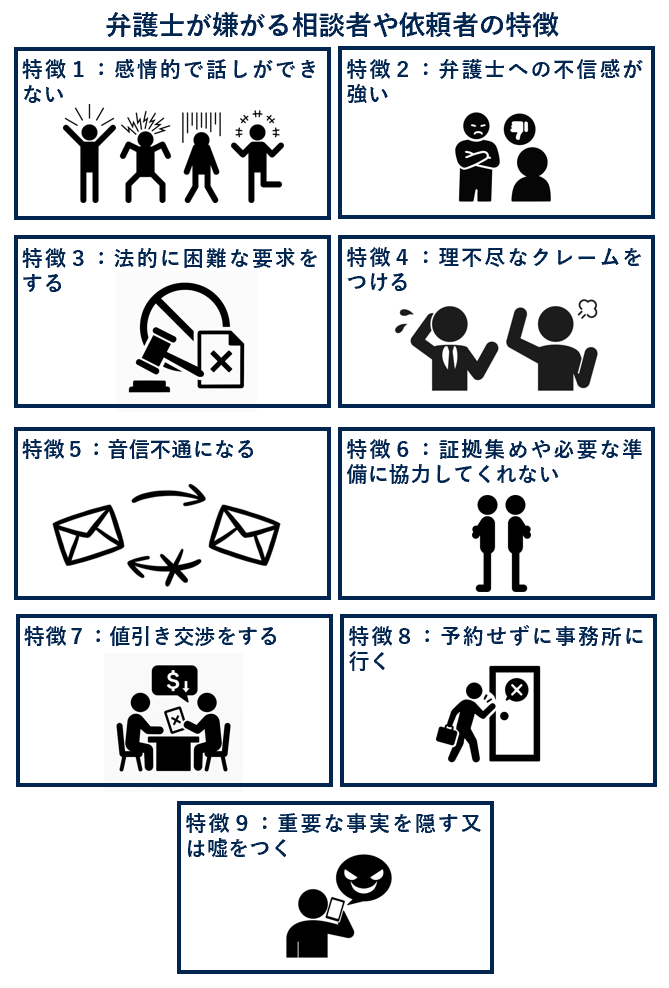

弁護士が嫌がるのは依頼者の態度だけでなく、相談内容そのものにも理由があります。

これらの事項を知っておくことで、なぜ断られてしまうのかということも理解しやすくなります。

例えば、弁護士が嫌がる相談内容として、よく挙げられるものは以下の7つがあります。

それでは、弁護士が嫌がる相談内容について順番に見ていきましょう。

収益が見込めない案件は、弁護士にとって前向きに受け止めにくいことがあります。

多くの時間や労力をかけても、その負担に見合う成果が得られないと、事務所の運営、維持が難しくなってしまうためです。

例えば、請求金額が数十万円の事案で、訴訟を1~2年行うとなると、人件費や賃料、光熱費、その他事務所維持ができなくなってしまいます。

一方で、回収できる金額よりも高額の弁護士費用を支払っていただくことには、依頼者からの理解を得られにくいことも多いです。

このように収益が見込めない案件は、事務所を維持、運営していくという観点から、受けることが難しいことがあります。

弁護士の専門分野から大きく外れた相談も、嫌がられることがあります。

弁護士は全ての分野を均等に扱っているわけではなく、得意・不得意があるからです。

例えば、交通事故を専門とする弁護士に労働問題の相談を持ち込んでも、十分な対応が難しくなります。

依頼する際は、その弁護士が得意とする分野を確認することが大切です。

弁護士の職業倫理に抵触する可能性がある案件も、当然ながら嫌がられます。

弁護士は依頼を受けるにあたり、倫理規定や法律を守る義務があるからです。

例えば、「相手を社会的に抹消してほしい」、「相手方は違法なことをしているのでこちらの要求に従わないと告発すると脅してほしい」といった依頼は受けられません。

倫理に反する相談は、信頼を失うだけでなく、法的にも問題が生じるため注意が必要です。

勝算がほとんど見込めない案件も、弁護士が避ける傾向があります。

結果が出ないことが明らかなのに着手金をもらってしまうと問題視されることがあります。

また、報酬金も支払ってもらうことができないため、事務所の運営も厳しくなってしまいます。

加えて、裁判所からも厳しいことと言われることが多く、主張も採用してもらえないので、依頼者の満足度も低くなり、トラブルとなりがちです。

受任時には勝算が低いことを十分に説明していても、受任した後、自分の主張が認められないのは弁護士の努力が足りないからだなどのクレームに繋がってしまうこともあります。

そのため、弁護士は負け筋の案件の場合には、まずは弁護士に請求が認められる見込みが低いことを十分に説明するなどして、その場ですぐに受任することなどを控える傾向にあります。

勝訴できても相手からお金を回収できないと見込まれる案件も嫌がられます。

判決で勝っても相手に資力がなければ、金銭を回収することができないためです。

例えば、相手が無資産で自己破産をする可能性が高い場合、費用倒れとなるおそれがあります。

請求先の支払い能力を確認する視点を持つことが重要です。

すでに他の弁護士が辞任した案件も、嫌がられることがあります。

前任者が辞任した背景に、依頼者との信頼関係の破綻や事件の難航がある可能性が高いからです。

例えば、「以前の弁護士が途中で辞めた」と言われると、新しい弁護士は慎重になります。

受任する前に前任の弁護士に辞任の経緯を確認させてほしいなどとお願いされることもあります。

法テラスを利用した案件も、弁護士によっては敬遠されることがあります。

法テラスの制度では、弁護士費用が低額となっており、自由な報酬設定ができないからです。

一方で、法テラスへの報告など細かい事務手続きを多く、通常の事件よりも多くの労力が必要となっています。

例えば、「法テラスを使いたい」と伝えた時点で受任を断られるケースもあります。

ただし、法テラス対応を積極的に行う弁護士もいるため、法テラスを利用したい場合には、法テラスを利用できることを明示している事務所を探すのが現実的です。

法テラスについての弁護士の本音は、以下の記事で詳しく解説しています。

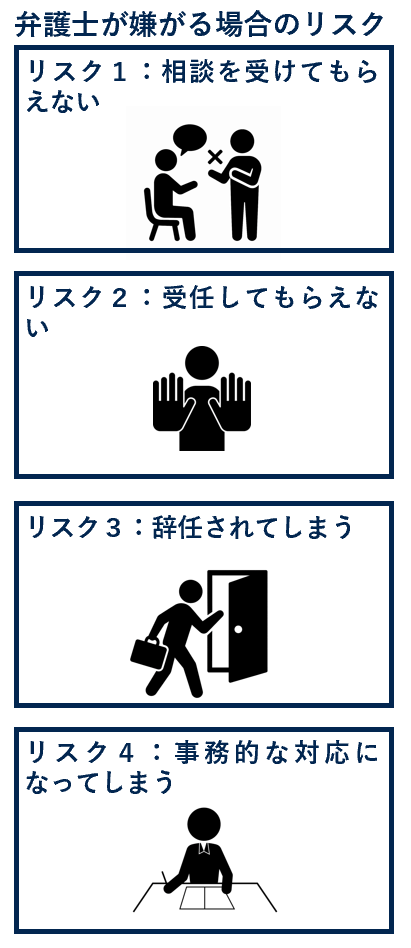

弁護士に嫌がられてしまうと、相談や依頼が思うように進まないリスクがあります。

信頼関係が十分に築けなければ、弁護士が事件処理に積極的になれず、結果的に依頼者が不利益を受けることがあるからです。

こうしたリスクを理解しておくことは、相談時に余計なトラブルを避け、円滑な解決につなげるために大切です。

例えば、弁護士が嫌がる場合のリスクとしては、以下の4つがあります。

それでは、弁護士に嫌がられる場合のリスクについて順番に見ていきましょう。

弁護士が嫌がっている場合には、相談自体を受けてもらえないことがあります。

問い合わせの段階で取り扱いできないと言われてしまうことがあります。

例えば、問い合わせの時点で非常に高圧的であったり、事務員への当たりが強かったりした場合です。

相談の機会を失わないためには、冷静に状況を整理して伝えることが大切です。

相談には応じてもらえても、正式な依頼に進めない場合もあります。

弁護士は受任をする前に事件の内容や依頼者との信頼関係を重視して判断するからです。

例えば、相談の際にヒアリングした事実関係や意向を踏まえ、依頼者に満足してもらう委任事務を遂行することは困難と判断された場合などです。

また、コミュニケーションが上手くいかず、委任事務処理を進めること自体が困難と判断された場合も、受任してもらえないことがあります。

一度受任してもらったとしても、途中で辞任されてしまうリスクがあります。

弁護士は依頼者との信頼関係が破綻した場合、委任事務を続けることが難しくなるからです。

例えば、依頼者と連絡が取れなくなってしまった場合、法的に無理な要求に固執する場合などには、辞任されてしまいがちです。

弁護士の対応が事務的な対応にとどまってしまうことがあります。

信頼関係を構築できていないと、弁護士側も守りに入ってしまい、踏み込んだ助言や積極的な提案がしづらくなってしまうことがあるためです。

良好な関係を築くことで、より丁寧なサポートを受けやすくなるでしょう。

弁護士に嫌がられないためには、ちょっとした心がけで十分です。

弁護士は依頼者との信頼関係を重視しており、協力的な姿勢を見せるだけで対応が格段にスムーズになるからです。

こうしたポイントを知っておけば、無用なトラブルを避けて安心して依頼を進めることができます。

例えば、弁護士に嫌がられない簡単な対処法としては、以下の5つがあります。

それでは、弁護士に嫌がられない簡単な対処法について順番に見ていきましょう。

弁護士に相談したら、まずは専門家の意見を尊重する姿勢が大切です。

弁護士は法律の知識と経験をもとに判断をしており、依頼者の感情だけでは解決できない部分もあるからです。

例えば、不利な見通しを伝えられたときに反発するのではなく、理由をよく聞いて理解を深めることが有効です。

納得できない点があれば追加で質問をするなど、前向きな姿勢で向き合いましょう。

弁護士に無理なお願いをしないことも、信頼関係を築くうえでとても重要です。

なぜなら、法律には限界があり、できないことを繰り返し求めてしまうと、弁護士が誠実に対応できなくなるからです。

例えば、弁護士から「それは法律上難しい」と助言されたときには、感情的に反発せず冷静に受け止めることが大切です。

解決できる範囲を理解して依頼することで、弁護士との信頼関係を維持しやすくなります。

弁護士費用の値引き交渉をすることは避けるべきです。

弁護士から提示される費用については、値引きすることは前提されていないためです。

例えば、「他の弁護士はもっと安い」「半額にしてほしい」と迫ると、依頼自体を断られる可能性もあります。

費用について疑問がある場合は、仕組みを質問して理解を深める方が建設的です。

弁護士からの連絡にはできるだけ早く応じるようにしましょう。

裁判や交渉のスケジュールは限られており、返事が遅れると手続きが滞ってしまうからです。

時効期間の関係で、期間内に対応できないと大きな不利益が生じてしまうこともあります。

例えば、書面についてこの内容で提出していいかと確認されているのに返答しないでいると、事件の進行に大きな支障が出ます。

すぐに対応できない場合でも、期限を伝えるなど誠実に返答することが重要です。

基本的な礼儀を守ることも、弁護士との関係を円滑にするうえで欠かせません。

横柄な態度や失礼な言葉は信頼関係を壊し、協力的な対応を得られなくなるからです。

例えば、相談時に高圧的な態度をとったり、メールで無礼な表現を繰り返したりすると、弁護士は嫌がります。

丁寧な言葉遣いと感謝の気持ちを意識することで、安心してやり取りができるようになります。

弁護士に嫌がられているのではないかと不安な場合には、いくつかの対策を試してみるといいでしょう。

不安を放置してしまうと、誤解が広がって事務処理に支障をきたすおそれがあります。

例えば、弁護士に嫌がられてしまっているか不安な場合の対応としては、以下の3があります。

それでは、弁護士に嫌がられているか不安な場合の対応について順番に見ていきましょう。

不安を感じたときは、まず電話やオンラインでやり取りをしてみると安心です。

メールだけでは誤解が生じやすく、相手の意図や温度感が伝わりにくいからです。

例えば、ちょっとした疑問を電話で直接聞くだけでも、印象が変わり安心できることがあります。

こまめにコミュニケーションをとることで、誤解を減らしやすくなります。

弁護士が事件を進めにくいと感じていないか確認するのも有効です。

依頼者が知らないところで準備不足や情報不足が原因になっていることがあるからです。

例えば、「ご迷惑をおかけしている点はありませんか」と尋ねるだけで、改善につながるヒントを得られる場合があります。

前向きな姿勢を示すことで、信頼を取り戻しやすくなります。

弁護士から依頼された協力事項は、できる限り守ることが大切です。

証拠の提出や期限内の対応は事件処理に直結するため、守られないと弁護士が負担を感じてしまうからです。

例えば、書類の提出を求められたのに対応が遅れると、裁判や交渉が不利になることもあります。

弁護士からのお願いをきちんと守ることは、信頼を維持するための基本です。

弁護士が嫌がることについて、よくある疑問としては以下の3つがあります。

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

A.弁護士に嫌がられていると感じる場合でも、解任は可能です。

依頼者には弁護士を選ぶ自由があり、信頼関係が維持できないと適切な解決に結びつきにくいからです。

例えば、「対応が事務的すぎる」「意見を聞いてもらえない」と感じるなら、委任契約を解除して新しい弁護士を探すことも選択肢のひとつです。

ただし、事件の進行状況によっては不利益が生じる可能性もあるため、慎重に判断することが大切です。

また、報酬についてトラブルとなることもありますので、まずはよく話し合いをしてみるようにしましょう。

A.複数の弁護士に相談しても断られてしまう場合、相談内容や相談の仕方に問題がある可能性があります。

案件が収益性に乏しい、専門外、あるいは非現実的な要求を含むなど、弁護士が対応しにくい要素があると判断されやすいからです。

例えば、「相手を懲らしめたい」といった感情的な要求を中心に話してしまうと、敬遠されることがあります。

相談する際は、事実を整理し、冷静に伝えることを意識すると良いでしょう。

A.自分に落ち度がないのに嫌がられてしまうと感じる場合は、弁護士との相性や事務所の方針によることもあります。

弁護士にも得意分野や方針があり、全ての依頼者と相性が合うわけではないからです。

例えば、同じ相談内容でも「積極的に引き受けたい」と考える弁護士もいれば、「扱いにくい」と判断する弁護士もいます。

このような場合は、複数の事務所に相談して、自分に合う弁護士を探すことが現実的な解決策です。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、弁護士が嫌がる相手の特徴9つを説明したうえで、嫌がることやリスクと簡単な対処法を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ

・弁護士が嫌がる相談者や依頼者の特徴としては、以下の9つがあります。

特徴1:感情的で話しができない

特徴2:弁護士への不信感が強い

特徴3:法的に困難な要求をする

特徴4:理不尽なクレームをつける

特徴5:音信不通になる

特徴6:証拠集めや必要な準備に協力してくれない

特徴7:値引き交渉をする

特徴8:予約せずに事務所に行く

特徴9:重要な事実を隠す又は嘘をつく

・弁護士が嫌がる相談内容として、よく挙げられるものは以下の7つがあります。

相談1:収益性が見込めない案件

相談2:取扱分野外の案件

相談3:職業倫理上問題がある案件

相談4:負け筋の案件

相談5:回収可能性がない案件

相談6:前任の弁護士が辞任している案件

相談7:法テラス案件

・弁護士が嫌がる場合のリスクとしては、以下の4つがあります。

リスク1:相談を受けてもらえない

リスク2:受任してもらえない

リスク3:辞任されてしまう

リスク4:事務的な対応になってしまう

・弁護士に嫌がられない簡単な対処法としては、以下の5つがあります。

対処法1:専門家の意見を尊重する

対処法2:無理なお願いをしない

対処法3:値引き交渉をしない

対処法4:迅速にレスポンスする

対処法5:無礼な態度を取らない

・弁護士に嫌がられてしまっているか不安な場合の対応としては、以下の3があります。

対応1:電話やオンラインでコミュニケーションをとってみる

対応2:事件を進めにくい部分がないか聞いてみる

対応3:事件を進めるにあたり弁護士からお願いされたことは守る

この記事が弁護士に嫌がられてしまって悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します。

2025年5月14日

法律手続

債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説します。