2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/11/25

法律相談

弁護士費用が高すぎると悩んでいませんか?

数十万円程度はかかることが通常ですし、裁判まで行うような場合には100万円以上となることも珍しくないので、高いと感じてしまうのは自然なことですよね。

弁護士費用は、一般的に安くはありませんが、決して高すぎるわけではありません。

裁判になった場合などは長期間にわたり作業量も非常に多くなりますし、職業上の責任も重いので安い値段で受けることが難しいのです。

とはいえ、弁護士ごとに費用は異なります。相場に照らし高すぎるかを判断する基準としては、旧弁護士報酬基準が目安となります。

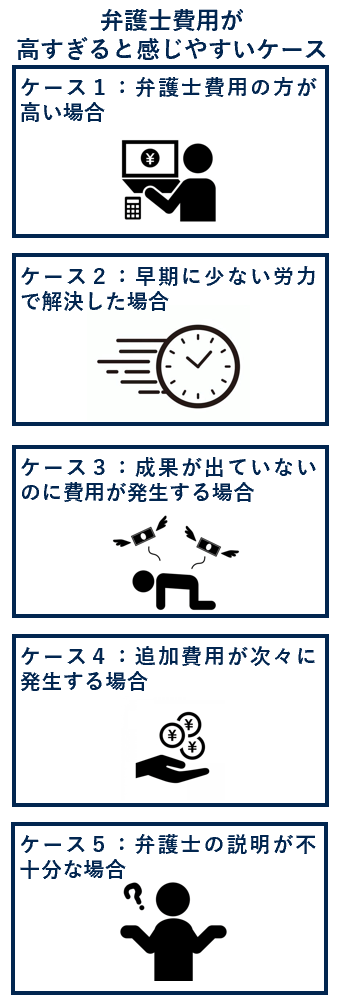

弁護士費用が高すぎると感じるケースとしては、弁護士費用の方が高くなってしまう場合が典型ですが、早期に少ない労力で解決した場合なども挙げられます。

もし、弁護士費用が高すぎると感じた場合には、いくつかの対処法を試してみることで損することを防ぐことができます。

実は、弁護士費用は安ければいいというものではなく、むしろ良い解決をするためには適正な費用を支払うことは不可欠です。

無理に節約をしてしまうことにより、失われてしまう利益の方がよっぽど大きなことも多いのです。

この記事をとおして、弁護士費用が高すぎると感じている方々になぜ高いのかを分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、弁護士費用は高すぎるのかを説明したうえで、高い理由3つと目安や損しない簡単な対処法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、弁護士費用が高すぎると感じた場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

弁護士費用は高すぎると感じる方は少なくありませんが、必ずしも不当に高いわけではありません。

弁護士は専門的な知識をもとに依頼者の利益を守り、複雑な手続や交渉を代わりに担うため、多くの時間や労力、そして大きな責任を負っているからです。

費用はその対価として設定されているので、安易に「高すぎる」と断じることはできません。

例えば、労働トラブルで未払い賃金を請求する場合、証拠を集めたり、会社と交渉したり、裁判で主張や立証を組み立てたりする必要があります。

依頼者本人が自力で行うのは難しい作業であり、その分を弁護士が代行することには相応の価値があるのです。

つまり、弁護士費用は一見すると高額に見えても、その裏には高度な専門性や長期的な労力があるため、必ずしも「高すぎる」とは言えません。

大切なのは、その弁護士費用を支払うことによって、あなたがどのような利益やメリットを受けることができるのかということです。

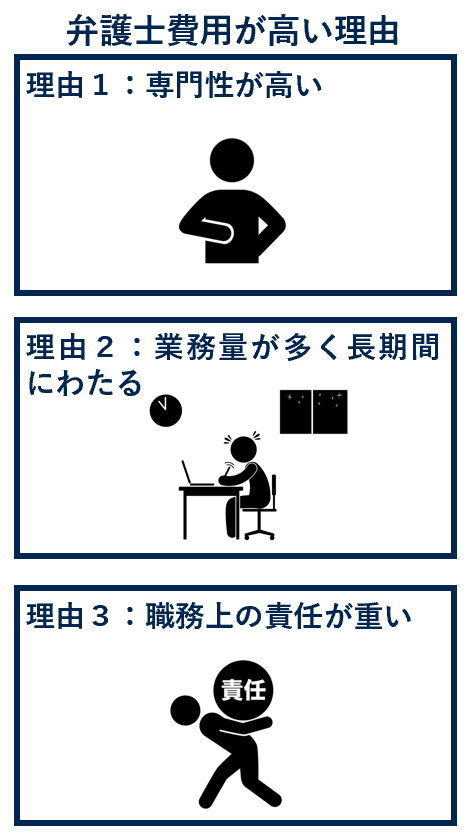

弁護士費用は安くはありませんが、これには理由があります。

弁護士費用が高くなる理由を理解することで納得感を得られやすくなることもあるでしょう。

例えば、弁護士費用が高い理由としては、以下の3つがあります。

それでは、弁護士費用が高い理由について順番に見ていきましょう。

弁護士費用が高いのは、専門性の高さが理由の一つです。

法律は条文や判例が複雑に絡み合い、専門家でなければ適切に対応することが難しいからです。

例えば、解雇が不当かどうかを判断するには労働契約法だけでなく、過去の裁判例や会社の就業規則との関係も考える必要があります。

これらを正しく整理し主張を組み立てるには、専門知識と経験が不可欠です。

つまり、弁護士は長年の学習や実務経験をもとに依頼者を守る役割を果たしており、その高度な専門性に対して費用が発生するのです。

弁護士費用が高いのは、業務量の多さや解決までの期間の長さも関係しています。

裁判は短期間で終わるものではなく、1年以上に及ぶこともあるからです。

例えば、依頼者から事実関係をヒアリングし、訴状や準備書面を作成し、証拠を整理して、裁判所に提出するという作業を1年以上行うと膨大な時間と作業量が必要となります。

1~2か月に1回程度の頻度で期日が入り、期日の内容を依頼者に報告し、訴訟の進め方の意向も都度確認することになります。

更に、証人尋問になれば、尋問事項を事前に準備して、何度も尋問の準備のために打ち合わせを行うことになります。尋問当日は半日~1日かかることになります。

このようにすぐに解決できる場合だけではなく、業務量が多く長期間にわたる可能性も踏まえ料金体系を作成しますので高くなりがちなのです。

弁護士費用が高いのは、職務上の責任が極めて重いことも理由です。

弁護士は依頼者の利益を守る立場にあり、見通しを丁寧に説明していく必要がありますし、職業倫理上品位をもった対応をしなければなりません。

事件には速やかに着手しなければいけませんし、遅滞なく処理しなければなりません。

事件の処理にあたり必要な法令の調査を怠ってはなりませんし、預り金の保管についても善良な管理者の注意をもって行う必要があります。

これらの義務は弁護士費用の金額によって変わるものではありませんので、たとえ安い弁護士費用しか設定しなくても同様の義務が生じることになります。

例えば、弁護士費用を3万円しからもっていないとしても、十分に説明や報告をせずに適当に事件を処理するといったことはできません。

つまり、依頼者の人生や生活に直結する大きな責任を負うこと自体が、弁護士費用の高さに直結しているのです。

弁護士費用が高すぎるかどうかを判断するには、客観的な基準を知ることが大切です。

その参考になるのが「旧弁護士報酬基準」です。

かつて全国で共通に使われていた基準であり、現在は自由化されていますが、今でも適正な費用の目安として広く利用されています。

例えば、以下では、請求額が300万円、3000万円、3億円の場合を段階的に見ていきましょう。

旧弁護士法裕基準では、300万円以下の案件は着手金が「経済的利益の8%」、報酬金が「16%」です。

300万円を取り戻した場合、着手金は24万円、報酬金は48万円となり、合計72万円が適正な目安となります。

例えば、この水準の2倍など著しく乖離した金額になるような場合には、「高すぎる」と判断される可能性があります。

旧弁護士報酬基準では、300万円を超え3000万円以下の案件は着手金が「5%+9万円」、報酬金が「10%+18万円」です。

3000万円を取り戻した場合、着手金は159万円、報酬金は318万円となり、合計477万円が適正な目安となります。

例えば、この水準の2倍など著しく乖離した金額になるような場合には、「高すぎる」と判断される可能性があります。

旧弁護士報酬基準では、3000万円を超え3億円以下の案件は着手金が「3%+69万円」、報酬金が「6%+138万円」です。

3億円を取り戻した場合、着手金は969万円、報酬金は1938万円となり、合計2907万円が適正な目安となります。

例えば、この水準の2倍など著しく乖離した金額になるような場合には、「高すぎる」と判断される可能性があります。

弁護士費用は、旧弁護士報酬基準などを参考にすれば適正であることが多いですが、実際に依頼した側が「高すぎる」と感じる場面は少なくありません。

費用についての相場観は人それぞれ異なっていて、経済的な側面を重視する方や労力的な側面を重視する方など様々だからです。

例えば、弁護士費用が高すぎると感じやすいケースとしては、以下の5つがあります。

それでは、代表的なケースを順番に見ていきましょう。

弁護士に依頼しても、結果的に得られる金額よりも費用の方が大きくなることがあります。

例えば、20万円の未払い残業代を請求したのに、着手金や報酬金を合わせて30万円以上かかってしまうケースです。

こうした場合、依頼者からすると「利益より費用が高い」という印象が強く残ります。

もちろん、金銭的利益以外にも精神的な安心感や将来のトラブル防止などの価値がありますが、それでも費用対効果を冷静に考えることが必要です。

トラブルが想定よりも早く、ほとんど労力をかけずに解決する場合もあります。

例えば、弁護士が内容証明郵便を送っただけで相手がすぐに支払いに応じたケースです。

依頼者からすると「ほとんど何もしていないのに費用はそのまま」と感じやすくなります。

実際には、内容証明を正しく作成するために法律的な判断や責任を負っているため費用は正当ですが、短期間で終わったときほど「高すぎる」と思ってしまいやすいのです。

弁護士に依頼したものの、思ったような成果が得られないこともあります。

例えば、会社との交渉がまとまらなかったり、裁判で十分な金額を取り戻せなかったりする場合です。

それでも、着手金は成果の有無にかかわらず支払う必要があります。

依頼者からすると「結果が出ていないのにお金だけ払うのは納得できない」と感じることがあり、この点が「高すぎる」と思われる大きな理由の一つです。

当初の説明になかった費用が追加で発生すると、不信感につながります。

交渉時に着手金が安く設定されているような場合には、裁判移行時に追加の着手金や日当をもらうなどして調整することもあります。

例えば、交渉時の着手金は20万円とされていた場合において、訴訟移行時に追加で着手金が20万円かかるとされているような場合です。

もちろん、必要な費用である場合も多いですが、「後からどんどん増えていく」ことに不安を感じてしまう方もいるでしょう。

弁護士からの説明が不十分だと、それだけで「高すぎる」と感じやすくなります。

例えば、「なぜこの金額になるのか」「どの作業に対して費用が発生しているのか」が曖昧なまま請求されると、依頼者は納得できません。

弁護士費用は専門性や責任の対価として適正であっても、説明不足によって不信感が生まれます。

内訳をきちんと確認し、納得できる形で依頼することが重要です。

弁護士費用が高すぎると感じた場合でも、いくつかの対処法をとることで損を防ぐことができます。

弁護士費用を適切に理解して行動することによって、高すぎる費用の支払いをせずに済むためです。

具体的には、弁護士費用が高すぎると感じた場合の対処法としては、以下の5つがあります。

それでは、弁護士費用が高すぎると感じたときの具体的な対処法を順番に見ていきましょう。

弁護士費用が高いと感じたら、まずは他の弁護士にも相談してみることが有効です。

弁護士ごとに費用設定が異なり、同じ案件でも数十万円の差が出ることがあるからです。

例えば、A事務所では着手金50万円だったものが、B事務所では30万円に設定されている場合もあります。

一方で、B事務所では着手金60万円の見積もりとなり、A事務所の金額高すぎるわけではなかった知ることができる場合もあります。

このように相談した弁護士の費用が高すぎると感じたら、他の事務所に相談して見ることで適正な金額を把握することができます。

経済的に負担が大きい場合は、法テラスを利用することで費用の負担を抑えられることがあります。

法テラスの報酬基準は、旧弁護士報酬基準より大幅に安い金額になっているためです。

例えば、法テラスでは、300万円の請求をして、300万円を回収した場合の着手金は18万7000円、報酬金は30万となり、合計48万7000円です。

旧弁護士報酬基準よりも23万3000円も安いことになります。

ただし、法テラスを利用するには資力要件を満たす必要があり、事案に応じた専門性や経験のある弁護士を選ぶことが難しくなっています。

上記の旧弁護士報酬基準と法テラス基準の差額は、弁護士がもらえる対価が少なくなっているだけで補填されるわけではないので、引き受けてもらいにくいことがあります。

法テラスの利用条件は、以下の記事で詳しく解説しています。

費用を抑えたい場合は、完全成功報酬制を採用している事務所を探す方法もあります。

この制度では、依頼が成功したときにのみ報酬を支払うため、無駄な支出を避けられるからです。

例えば、交渉や裁判で成果が出なければ、費用が発生しない仕組みをとっている事務所もあります。

ただし、成功した場合の報酬割合は高めに設定されることが多いため、条件をよく確認することが大切です。

弁護士費用が一度に支払えない場合は、分割払いをお願いしてみましょう。

なぜなら、多くの事務所で事情を説明すれば柔軟に対応してくれることがあるからです。

例えば、着手金30万円を3回に分けて10万円ずつ支払う方法などです。

一括払いの負担を避けられるため、依頼しやすくなります。

どうしても費用に納得できない場合は、依頼をやめるという選択もあります。

請求金額が低い場合などには、案件の性質上、どうしても弁護士を入れると赤字になってしまうことがあります。

このような場合には、弁護士に依頼しない方が経済的に合理的なこともあります。

弁護士に依頼する以外にも、法律相談を活用しながら、自分で対応するという方法もあります。

弁護士費用が高すぎると感じる背景には、「成功報酬の計算方法がわかりにくい」という点があります。

実際に、知恵袋でも「成功報酬は訴額に対してなのか、実際に回収できた金額に対してなのか」という質問が寄せられていました。

この相談に対しては、次のような回答がありました。

着手金は、請求の妥当性を検討したり裁判準備をしたりするための費用である。

成功報酬は、判決や和解で勝ち取った金額(経済的利益)に対して計算される。例えば100万円を請求して50万円が認められれば、その50万円が基準になる。

回収との違いは重要で、判決が出ても相手が支払わない場合は別途強制執行などを依頼し、その回収額に応じた費用がかかる。

実際には、回収できなかった場合でも、判決を取得しただけで報酬金が発生するかどうかは、弁護士によっても扱いが異なる部分です。

誤解を避けるためには、依頼前に「どの段階で、どの金額に対して費用が発生するのか」を確認することが大切です。

弁護士費用は高すぎると感じる方によくある疑問としては、以下の3つがあります。

それでは、これらの疑問について順番に解消していきましょう。

A.自分で交渉してうまくいかなかった場合でも弁護士に依頼することは可能です。

ただし、一度した発言した内容を後から撤回することは容易ではなく、自分自身の発言が不利な証拠となってしまっているということが非常に多いです。

基本的に交渉をする際には、法的な見通しなどを踏まえて方針を策定したうえで、一貫した対応をしていきます。

途中からだとリカバリーが難しかったり、採用できる方針も限定されたりすることが多いので、早い段階で相談を受けることをおすすめします。

A.弁護士費用は安ければ良いというものではありません。

安さだけで選ぶと経験や対応力に差があったり、委任事項の範囲が限定されていたりして、結果的に不利な解決になるおそれがあるからです。

例えば、着手金が安い事務所でも、結果的にほとんど利益を得られないような結果に終わってしまったら、節約した着手金以上に損をしてしまうことがあります。

適正な費用を支払ってでも、経験豊富で専門性のある弁護士に依頼した方が結果的に利益が大きくなることも多いのです。

A.弁護士費用を値切るのは、やめた方がいいでしょう。

弁護士費用は基本的に値引きすることを想定しておらず、値引き交渉をした時点で信頼関係を損なってしまう可能性があるからです。

例えば、「他の事務所はもっと安かった」「もう少し安くならないか」などの発言をしてしまうと、その時点で受任を拒否されてしまうことがあります。

弁護士費用に納得していないことが明らかであり、報酬金を請求する際などにも、値引きの交渉をされたり、トラブルになったりすることが想定されるためです。

弁護士費用に納得できない場合は値切るよりも、他の弁護士を探す方が現実的です。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、弁護士費用は高すぎるのかを説明したうえで、高い理由3つと目安や損しない簡単な対処法を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ

・弁護士費用は高すぎると感じる方は少なくありませんが、必ずしも不当に高いわけではありません。

・弁護士費用が高い理由としては、以下の3つがあります。

理由1:専門性が高い

理由2:業務量が多く長期間にわたる

理由3:職務上の責任が重い

・弁護士費用が高すぎるかを判断するには旧弁護士報酬基準が参考となります。この水準の2倍など著しく乖離した金額になる場合は、高すぎると判断されることもあるでしょう。

・弁護士費用が高すぎると感じやすいケースとしては、以下の5つがあります。

ケース1:弁護士費用の方が高い場合

ケース2:早期に少ない労力で解決した場合

ケース3:成果が出ていないのに費用が発生する場合

ケース4:追加費用が次々に発生する場合

ケース5:弁護士の説明が不十分な場合

・弁護士費用が高すぎると感じた場合の対処法としては、以下の5つがあります。

対処法1:他の弁護士を探す

対処法2:法テラスを利用する

対処法3:完全成功報酬制の事務所を探す

対処法4:分割払いをお願いする

対処法5:依頼するのをやめる

この記事が弁護士費用が高すぎると悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します。

2025年5月14日

法律手続

債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説します。