2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/11/25

法律相談

今依頼している弁護士を変えたいと悩んでいませんか?

せっかく弁護士に依頼したものの期待した対応をしてもらうことができないと他の弁護士に依頼すればよかったと感じてしまうこともありますよね。

弁護士を変えたい原因としては、弁護士の能力だけではなく、態度が挙げられることが少なくありません。

弁護士を変更する場合には、費用面をはじめとしたデメリットも多いため慎重に判断するようにしましょう。

もし、弁護士を変える場合には、スムーズに変更できるよう準備をしたうえで、前任の弁護士に引き継ぎへの協力をお願いしましょう。

法テラスや交通事故、債務整理、自己破産など事案によって弁護士を変える場合のポイントも異なってきます。

ただし、弁護士を変更した場合であっても、必ずしも状況が好転するとは限らないことには十分に注意しておく必要があります。

実は、私が日々の法律相談を受ける中でも、現在の弁護士に不満があるとの話を耳にすることが少なくありませんが、弁護士の対応にとくに問題があるわけではないということもよくあります。

この記事をとおして、弁護士を変えたいと感じている方に是非知っておいていただきたいことを分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、弁護士を変えたい原因や変更のデメリット5つを説明したうえで、変える場合の引き継ぎ手順と注意点を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、弁護士を変えたいと感じた場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

弁護士を変えたいと感じるのは、決して珍しいことではありません。

依頼者としては人生に関わる大事な問題を任せているのに、信頼できない対応をされると不安になってしまうからです。

実際に原因を整理して知っておくことで、感情的にならず冷静に判断できます。

例えば、弁護士を変えたいと考える原因としては、以下の5つがあります。

それでは、弁護士を変えたいと感じる5つの原因について順番に見ていきましょう。

弁護士が十分に話を聞いてくれないと、「このまま任せて大丈夫だろうか」と不安になりやすいものです。

依頼者の話を聞かずに一方的に進めてしまうと、重要な事情が伝わらず、解決策にも影響する可能性があります。

例えば、相談の場で質問をしても曖昧に流されたり、依頼者の気持ちを受け止めずに法的な説明ばかりを繰り返したりするケースがあります。

こうした対応が続くと、信頼関係が築けず「弁護士を変えたい」と感じる原因になってしまいます。

弁護士に依頼する以上は、専門的な知識だけでなく、依頼者の声を丁寧に聞いてくれる姿勢が重要なのです。

弁護士の対応が遅かったり、連絡がなかなか返ってこなかったりすると、大きな不安を感じます。

法律問題は時間との勝負になることもあり、動きが遅れると依頼者に不利益が及ぶ可能性があるからです。

例えば、メールや電話で問い合わせても数週間返事がなかったり、裁判の日程が迫っているのに対応が進んでいなかったりする場合があります。

このような状況が続くと、「別の弁護士に変えたい」と思うのは自然な流れでしょう。

スムーズに進めるためには、連絡の早さや対応の丁寧さも弁護士選びで大切な基準になります。

弁護士に任せているのに「この人に任せて大丈夫だろうか」と感じることもあります。

依頼者は専門家の意見を求めているため、自信のない対応や消極的な説明が続くと頼りなさを感じてしまうからです。

例えば、質問に対して「正直よく分からない」と繰り返したり、「裁判をしてみないと見通しは何とも言えない」としか言わなかったりするケースがあります。

このような対応だと不安が増し、「弁護士を変えたい」と考えるきっかけになります。

依頼者が安心できるのは、専門知識に基づき方向性を示してくれる弁護士です。

弁護士が相手方の主張をそのまま受け入れてしまうような姿勢を見せると、不信感につながります。

本来、依頼者の利益を最大限守るために活動してほしいのに、相手寄りに感じると「味方ではない」と思ってしまうからです。

例えば、交渉の場で相手の提案を深く検討せずに「それで妥当でしょう」と受け入れたり、依頼者が反対している条件を押し進めたりすることがあります。

このような場合、依頼者は「弁護士を変えたい」と思う原因となることがあります。

弁護士は依頼者の立場を守る役割があるため、その姿勢が見えないと信頼関係が崩れやすくなります。

ただし、法的な見通しによっては、必ずしも反論するのではなく、相手方の提示に応じた方がいいこともあります。

相手方の言いなりになっていると感じた場合には、相手方の提示に応じた方がいい理由などを冷静に聞いてみるようにしましょう。

弁護士の態度が高圧的だと、安心して相談できなくなります。

依頼者はただでさえ不安な立場にあるのに、威圧的に接されると「相談しづらい」と感じてしまうからです。

例えば、質問をしたときに「そんなことも知らないのですか」と言われたり、依頼内容を一方的に否定されたりするケースがあります。

このような態度は信頼を壊し、「弁護士を変えたい」と考える理由になります。

弁護士は法律の専門家であると同時に、依頼者に寄り添うパートナーです。

安心して相談できる関係を築けない場合には、変更を検討することも自然な判断といえます。

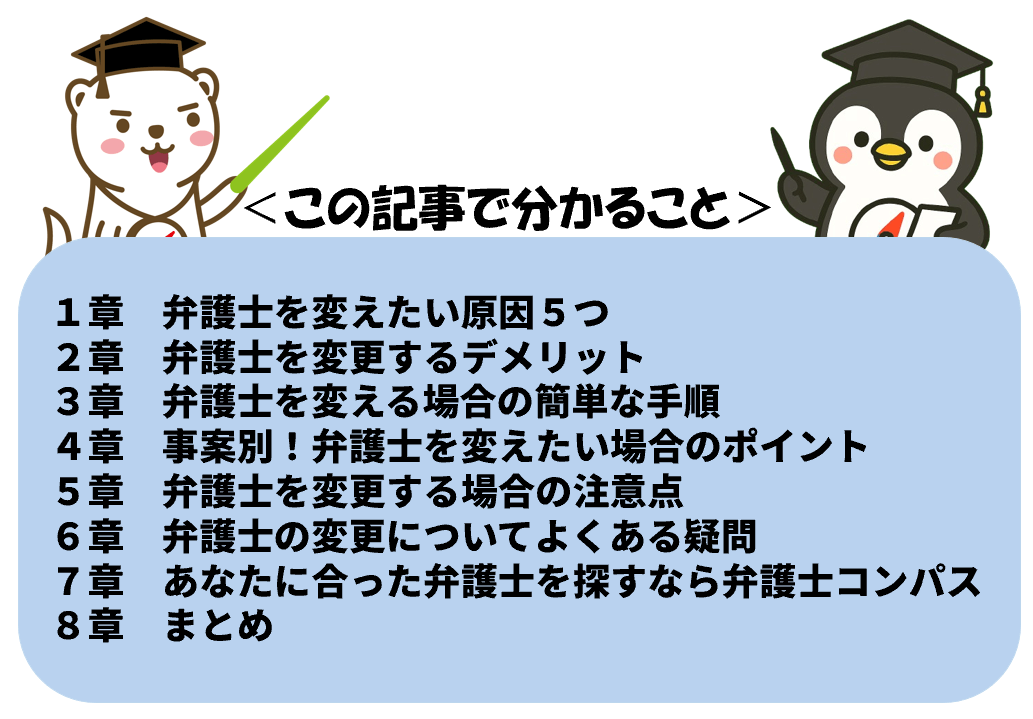

弁護士を変えたいと感じても、実際に変更すると思わぬ不利益が生じることがあります。

事前にデメリットを知っておけば、感情に流されず冷静に判断できます。

例えば、弁護士を変更するデメリットとしては、以下の5つがあります。

それでは、弁護士を変える場合に考えられる5つのデメリットを順番に見ていきましょう。

弁護士を変えると、新しい弁護士に改めて着手金を支払う必要があります。

着手金は事件の着手時に支払う費用であり、前任の弁護士に支払った分は原則として返還されないからです。

例えば、最初の弁護士に20万円を支払い、途中で変更して新しい弁護士に同額を支払うと、合計で40万円もの出費になります。

このように、変更すればするほど費用がかさみ、経済的な負担が大きくなってしまいます。

そのため、弁護士を変えるかどうかは費用面も慎重に検討すべきです。

弁護士を変更すると、事件の進行が一時的に止まってしまいます。

新しい弁護士が資料を確認し、内容を把握するまでに時間がかかるからです。

例えば、裁判の途中で弁護士を変えた場合、後任の弁護士が訴訟記録を読み込んだり、方針を立て直したりする必要があります。

その間は手続きが進まないため、解決までの期間が延びてしまうおそれがあります。

時間的なロスを覚悟しておくことが、変更を検討する上で大切です。

弁護士を次々と変えていると、新たに弁護士に相談しようとしても、問題がある依頼者なのではないかと思われてしまうことがあります。

弁護士が変更されるケースについては依頼者側に原因があることも多いため警戒されてしまうのです。

例えば、前任の弁護士の悪口ばかりを言ったり、過去の経緯を細かく説明できなかったりすると、後任の弁護士から受任を断られてしまうことがあります。

弁護士を変えるときには、誠実な態度で事情を説明することが大切です。

裁判中に弁護士を変更すると、裁判官や相手方から「依頼者と弁護士の関係がうまくいっていないのでは」と疑われる可能性があります。

手続きの中で信頼性に影響を与えるおそれがあるからです。

例えば、交渉中に弁護士を変えれば「依頼者が無理な要求をしているのでは」と思われたり、裁判官に「主張や証拠に問題があるのでは」と感じられたりする可能性があります。

こうした疑念は有利な解決を妨げる要因になりかねません。

弁護士を変えたからといって、必ずしも状況が改善するとは限りません。

むしろ、変更後に「前の弁護士の方がよかった」と感じてしまうこともあるからです。

例えば、前任の弁護士が頼りなさそうで解任したら、後任の弁護士が見通しを誤っていて、前任の弁護士が言うように相手の提案に応じた方がよかったということもあります。

このような場合、費用や時間を余分にかけたうえで、かえって不満が増えてしまうことになりかねません。

弁護士を変更する際には「何を改善したいのか」を明確にし、比較検討を十分に行ってから判断することが大切です。

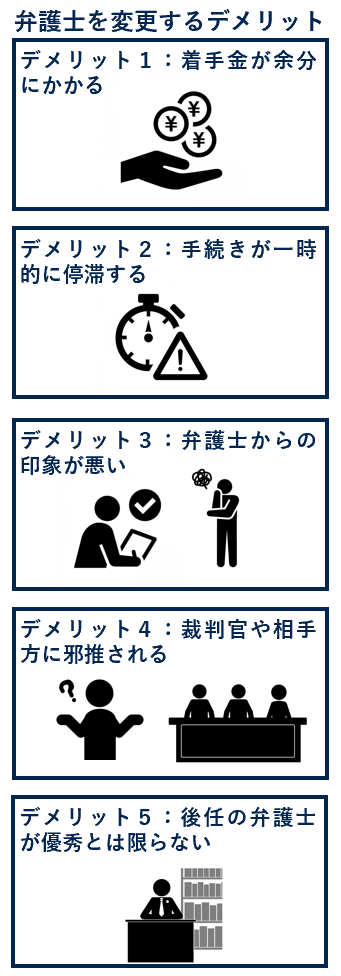

弁護士を変えたいと考えたときには、感情のまま動かず、冷静に手順を踏むことが大切です。

準備不足で解任を伝えてしまうと、後任探しや事件処理に大きな支障が出てしまうからです。

正しい流れを理解しておけば、費用や時間のロスを減らし、スムーズに切り替えることができます。

例えば、弁護士を変える場合の手順としては以下の4つがあります。

それでは、弁護士を変える場合の手順について順番に見ていきましょう。

弁護士を変えたいと感じたら、まずは後任となる弁護士を探し、相談してみることが先決です。

後任が見つからないまま解任してしまうと、事件が放置されてしまう危険があるからです。

例えば、法律相談を複数の弁護士に申し込んで比較したり、専門分野に強い弁護士を調べたりするのが有効です。

費用や対応の丁寧さなども含めて確認し、自分に合った弁護士を見極めましょう。

後任を見つけてから解任に進むことで、空白期間を作らずに済みます。

後任の目処が立ったら、現在の弁護士に解任の意思を伝えます。

依頼関係を正式に終了しなければ、委任契約が重複して混乱する恐れがあるからです。

例えば、電話だけでなく書面でも「契約を終了したい」と伝えると、後のトラブルを防ぎやすくなります。

感情的にならず、冷静に経済的事情や方針の違いなどを理由として説明することが望ましいでしょう。

誠実な伝え方を心がければ、引継ぎへの協力も得やすくなります。

解任を伝えた後は、後任の弁護士と新たに委任契約を結びます。

契約を交わすことで、正式に代理人として活動してもらえるようになるからです。

例えば、委任契約書には事件の範囲、着手金や報酬金の金額、解約条件などが明記されます。

内容をよく確認し、不明な点があればその場で質問しておくことが重要です。

契約を済ませておくことで、安心して事件の処理を任せられる体制が整います。

最後に、後任の弁護士へ資料を渡し、事件の経緯を引き継ぎます。

引継ぎが不十分だと、後任が一から調べ直す必要があり、時間と費用のロスが大きくなるからです。

例えば、訴訟中であれば訴状や証拠書類、交渉中であればやり取りの記録などを整理して渡す必要があります。

前任の弁護士に資料の返却を依頼し、スムーズに移せるよう準備しておきましょう。

きちんと引継ぎを行うことで、後任の弁護士も速やかに対応を開始できます。

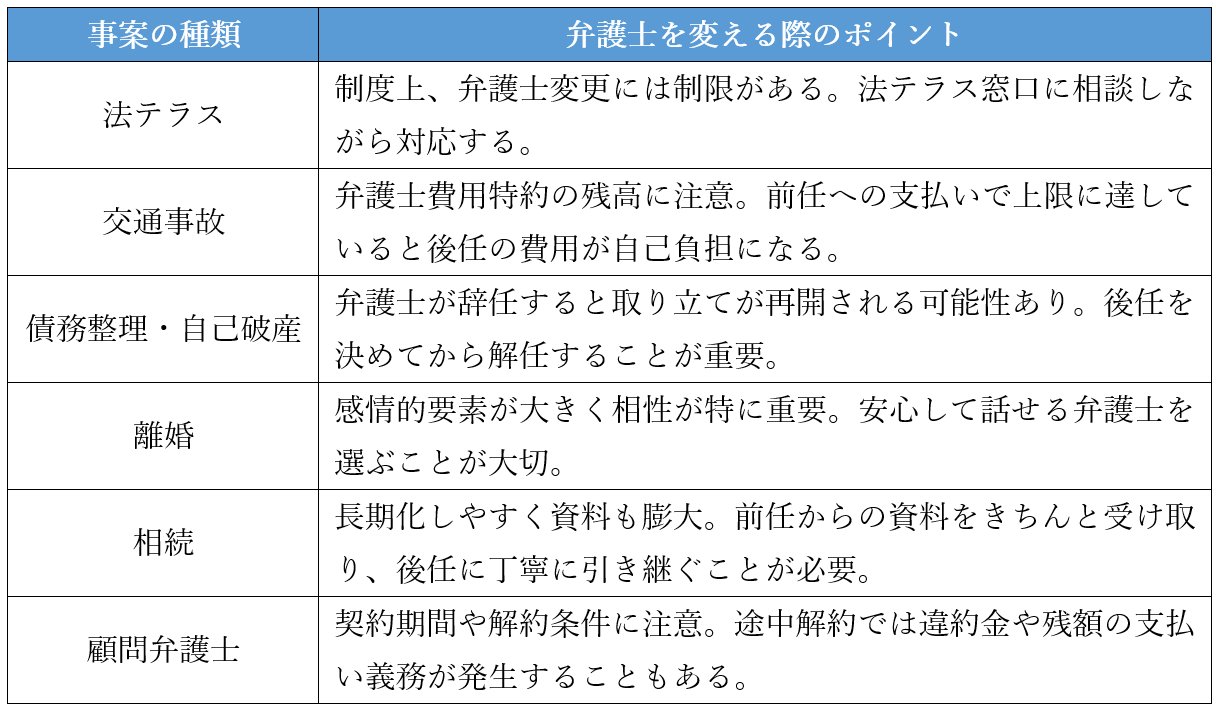

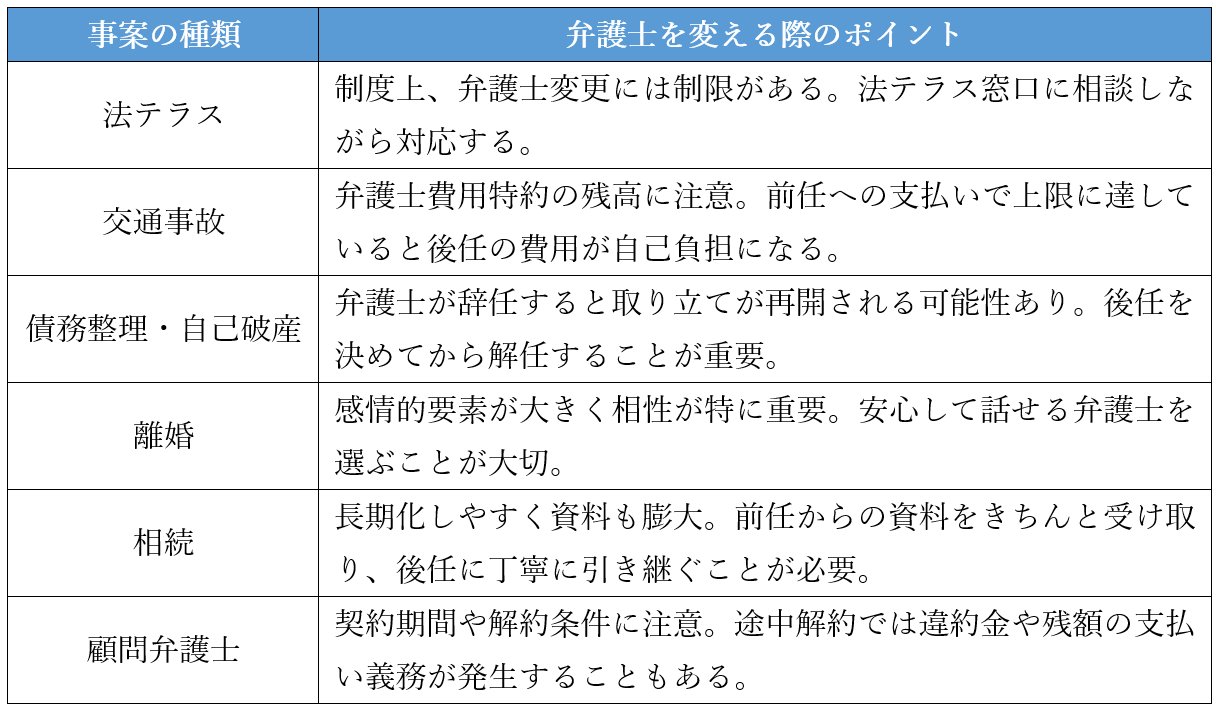

弁護士を変えたいと考えたときには事案ごとにポイントがあります。

法テラスや交通事故、債務整理、自己破産など事案によって弁護士を変える場合のポイントも異なってくるのです。

以下では、事案別に弁護士を変える場合のポイントを順番に説明していきます。

法テラスを利用している場合、弁護士の変更には制限があります。

法テラスは費用を立て替える制度のため、契約の見直しに特別な手続きが必要になるからです。

例えば、「担当弁護士を変えたい」と申請しても、必ずしも認められるとは限らず、正当な理由が必要とされる場合があります。

制度の利用条件を確認し、法テラスの窓口に相談してから動くようにしましょう。

交通事故の事件では、弁護士費用特約の残額に注意が必要です。

特約の残額が限られている場合、変更後の費用が自己負担になる可能性があるからです。

例えば、前任の弁護士への支払いで特約の上限額に近づいていると、後任の弁護士費用をまかなえないこともあります。

弁護士を変える前に、保険会社に特約の利用状況を確認しておきましょう。

債務整理や自己破産の手続きでは、弁護士が辞任すると金融業者からの取り立てが再開される可能性があります。

これは、弁護士が介入通知を出している間だけ取り立てが止まっているためです。

例えば、後任が決まる前に解任してしまうと、再び督促の電話や郵便が届くことがあります。

弁護士を変える場合には、必ず後任がすぐに対応できるよう準備してから動きましょう。

離婚の事件では、感情的な要素が大きいため、弁護士との相性が特に重要です。

合わないと感じるまま手続きを続けると、精神的な負担が増してしまうからです。

例えば、話を聞いてもらえない、冷たい態度をとられるといったことが続くと、より一層ストレスになります。

弁護士を変える場合は、信頼して気持ちを話せる相手を探すことが大切です。

相続問題は長期化しやすく、途中で信頼関係が崩れることがあります。

資料の量も膨大になるため、引継ぎを丁寧に行わないと後任が理解するのに時間がかかってしまうからです。

例えば、遺産分割協議で数年かかっている案件を途中で変えると、資料整理に大きな労力が必要となります。

前任からの資料を漏れなく受け取り、後任にスムーズに渡すことを意識しましょう。

顧問契約の場合、契約期間や解約条件が定められていることがあります。

途中で解約する場合には、契約書に基づいて違約金や残額の支払いが必要になることもあるからです。

例えば、1年契約の途中で顧問弁護士を解約したいと考えても、残り期間の費用を負担しなければならないケースがあります。

契約書の条項をよく確認し、トラブルにならないよう慎重に対応しましょう。

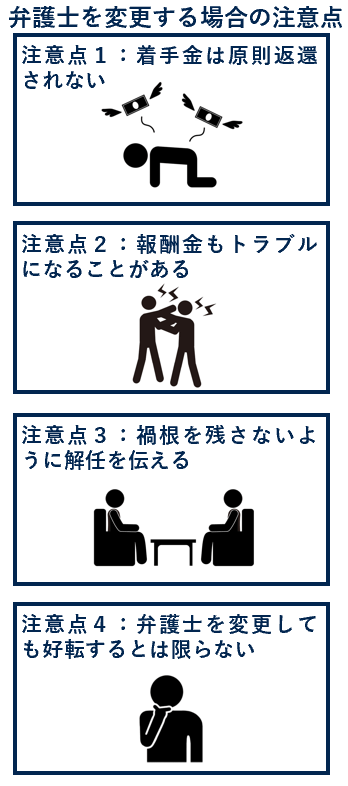

弁護士を変えることは可能ですが、実際に変更する際には注意すべき点がいくつもあります。

費用の返還や解任の伝え方などを誤ると、余計なトラブルを招いたり、かえって不利益を受けたりする可能性があるからです。

事前に注意点を理解しておけば、冷静に行動でき、後悔のない選択につながります。

例えば、弁護士を変更する場合の注意点としては、以下の4つがあります。

それでは、弁護士を変更する場合の注意点について順番に見ていきましょう。

弁護士に支払った着手金は、途中で依頼を終了しても原則として返還されません。

着手金は弁護士が事件に取りかかるための費用であり、成果にかかわらず発生するからです。

例えば、途中で解任して別の弁護士に依頼した場合、最初の着手金は戻らず、新たに後任に支払う必要があります。

そのため、着手金が重複し、大きな経済的負担になってしまいます。

費用面を冷静に踏まえたうえで変更を判断しましょう。

弁護士の変更時には、報酬金をめぐってトラブルになることがあります。

すでに一定の成果が出ている場合、前任の弁護士が「報酬を請求できる」と主張する可能性があるからです。

例えば、和解に向けた交渉を進めていた段階で解任した場合、「ここまでの成果に応じた報酬を払ってほしい」と求められることがあります。

後任の弁護士にも報酬が発生するため、二重の負担になることもあります。

解任前に精算方法を確認し、トラブルを防ぐ工夫が必要です。

弁護士を解任するときには、感情的にならず、冷静に伝えることが大切です。

高圧的に伝えてしまうと、禍根が残り、引継ぎで十分な協力を得られず、トラブルの原因になるからです。

前任の弁護士とは委任契約を終了する以上、解任を伝える際に不満をぶつけるメリットもありません。

例えば、「もう頼みません」と一方的に切り捨てるのではなく、「これまでの対応に感謝しているが、今後は別の弁護士に依頼したい」と伝えることが望ましいでしょう。

誠実な態度を取れば、スムーズに解任を進めやすくなります。円満に関係を終えることが、次の一歩を踏み出すうえで有利に働きます。

弁護士を変えたからといって、必ず状況が改善するわけではありません。

事件の性質や証拠の有無など、結果に影響を与える要因は弁護士以外にも多く存在するからです。

例えば、複雑な相続問題や証拠が乏しい労働事件では、どの弁護士に依頼しても短期間で解決することは難しい場合があります。

弁護士変更に期待しすぎると、結果が思わしくなかったときに後悔してしまいます。

「弁護士を変えること自体が解決策ではない」という意識を持って、慎重に判断しましょう。

弁護士の変更についてよくある疑問としては以下の4つがあります。

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

A.同じ事務所に複数の弁護士が在籍している場合、担当を変更してもらえることがあります。

依頼者との相性が合わないとき、事務所の判断で別の弁護士が担当に就くことがあるからです。

例えば、「担当弁護士の対応が遅い」と感じた場合、所長弁護士に相談すれば内部で担当を交代してもらえるケースがあります。

まずは同じ事務所内での交代を打診してみるのも一つの方法です。

ただし、事務所全体の方針は変わらないため、劇的な改善が見込めるとは限りません。

A.裁判中でも弁護士を変更することは可能です。

委任契約は依頼者の自由意思に基づくため、裁判の途中であっても解任できるからです。

例えば、訴訟記録を後任の弁護士に渡すことで、代理人を切り替えることができます。

ただし、裁判の進行が遅れるリスクや裁判官からの印象が変わる可能性があるため注意が必要です。

「どうしても信頼できない」と感じるときには、進行への影響も考慮しながら決断しましょう。

A.弁護士は依頼者の意思に反して委任契約を続けることはできません。

契約関係は依頼者の自由であり、解任の通知をすれば終了できるからです。

例えば、口頭で伝えただけでは不安な場合、内容証明郵便で「解任します」と通知する方法があります。

解任に応じない態度を取られても、依頼者の意思で契約を終了できる点を理解しておきましょう。

ただし、円満に解任することが依頼者にとってもメリットとなることが多いので、いきなり内容証明を送るのではなく、まずは穏当に話し合いをしましょう。

A.前任の弁護士に再度依頼を受けてほしいとお願いしてみることは可能です。

ただし、一度解任した経緯があるため、前任の弁護士は受任を断る可能性が高いです。

例えば、「後任に任せたが対応が合わなかったので戻りたい」と希望しても、前任が「もう受けられない」と言われてしまう可能性が高いでしょう。

解任を伝えたことで崩れてしまった信頼関係は簡単には再構築することはできないためです。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、弁護士を変えたい原因や変更のデメリット5つを説明したうえで、変える場合の引き継ぎ手順と注意点を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ

・弁護士を変えたいと考える原因としては、以下の5つがあります。

原因1:弁護士が話を聞いてくれない

原因2:弁護士の対応が遅い・連絡がとれない

原因3:弁護士が頼りない

原因4:弁護士が相手の言いなりになっている

原因5:弁護士が高圧的な態度をとる

・弁護士を変更するデメリットとしては、以下の5つがあります。

デメリット1:着手金が余分にかかる

デメリット2:手続きが一時的に停滞する

デメリット3:弁護士からの印象が悪い

デメリット4:裁判官や相手方に邪推される

デメリット5:後任の弁護士が優秀とは限らない

・弁護士を変える場合の手順としては以下の4つがあります。

手順1:後任の弁護士を探して相談する

手順2:現在の弁護士に解任を伝える

手順3:後任の弁護士と委任契約を締結する

手順4:後任の弁護士への引継ぎを行う

・事案別に弁護士を変えたい場合のポイントを整理すると以下のとおりです。

・弁護士を変更する場合の注意点としては、以下の4つがあります。

注意点1:着手金は原則返還されない

注意点2:報酬金もトラブルになることがある

注意点3:禍根を残さないように解任を伝える

注意点4:弁護士を変更しても好転するとは限らない

この記事が今依頼している弁護士を変えたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します。

2025年5月14日

法律手続

債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説します。