2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2026/01/12

法律相談

弁護士は負ける案件でも受けるのか知りたいと悩んでいませんか?

負ける可能性が高くてもどうしても裁判をしたいので弁護士に引き受けてほしいと考えている方もいますよね。

一方で、負ける案件でも弁護士が引き受けてしまうことにより、弁護士費用が無駄になってしまうことを不安に感じている方もいるかもしれません。

結論から言うと、弁護士は負ける案件でも受けることはあります。

ただし、依頼者の不満がたまりやすい一方で、報酬が入らず事務所経営上も厳しいため、受任できないことも多いです。

負ける可能性が高いことを十分に説明したうえで、一度冷静に検討し直していただいて、それでもなお依頼者の強い希望があるといったような場合には、受任を検討することもあります。

弁護士としても、基本的には負ける案件を受けることには消極的なことが多いので、受けてもらうにはいくつかのコツがあります。

負けると分かっている裁判であっても、弁護士を入れる意味はあり、良い負け方をすることができることもあります。

実は、負ける案件を受けるかどうかは、弁護士ごとにスタンスも違いますし、受任することが本当に依頼者のメリットになるかどうかというのも事案によって異なります。

この記事をとおして、弁護士が負ける案件を受けるかどうかについて、どのようなことを気にしているのかをお伝えすることで、相談の際に役立てていただければ幸いです。

今回は、弁護士は負ける案件でも受けるのかということを説明したうえで、負けると分かっている裁判とコツ4つを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、負け筋の案件についてどのように弁護士に相談すればいいのかがよくわかるはずです。

弁護士は負ける案件でも受けるのかについて、以下の動画でも詳しく解説しています。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

弁護士は負ける案件であっても受けることはあります。

ただし、弁護士は負ける案件については、受けることができないということも多いです。

弁護士が負ける案件を受けるかどうかについては、弁護士ごとに様々な考え方があるところであり、どちらが正しいということは一概に言えません。

事案や依頼者の意向次第では負ける事案であっても受けた方がいい場合もありますし、逆に受けることが依頼者にとっても不利益になってしまうこともあります。

例えば、弁護士に相談したところ敗訴の見通しが高いと言われてしまい、経済的な負担やリスクなどの説明をされて、受任してもらえなかったという方もいるでしょう。

一方で、負ける案件であるとの見通しを説明されたものの、お願いしたら受けてもらうことができたという方もいるでしょう。

このように相談した弁護士や事案、意向次第で、負ける案件を受けてもらえるかどうかというのは変わってきます。

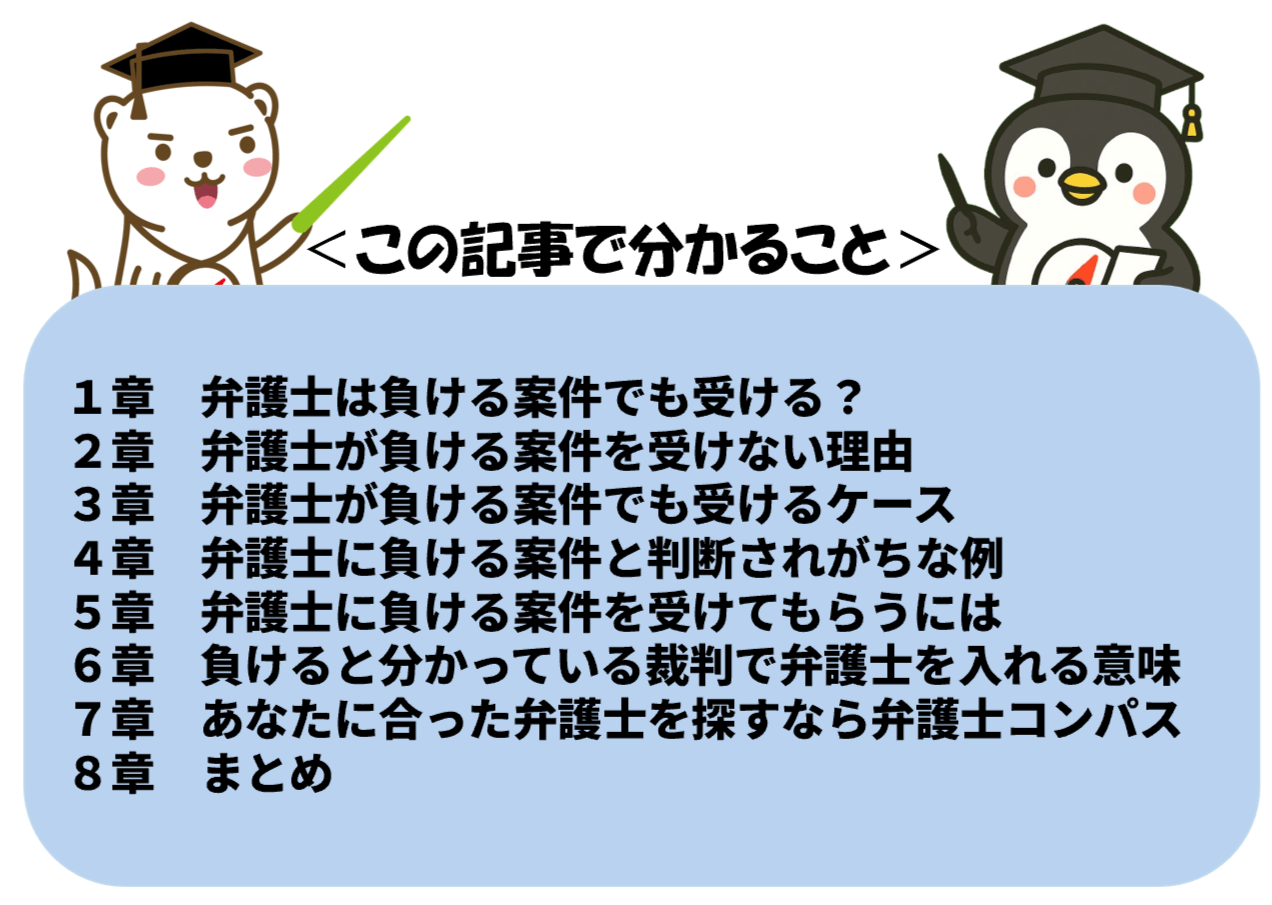

弁護士が負ける案件を受けない理由については、いくつかあります。

依頼者側の利益にならないという理由が大きいですが、事務所経営や職務上の理由でもあることもあります。

例えば、弁護士が負ける案件を受けない理由としては、以下の4つがあります。

それでは、これらの理由について順番に説明していきます。

弁護士が負ける案件を受けない一番の理由は、依頼者のお金を無駄にしてしまう可能性があるからです。

裁判にかかる弁護士費用や裁判費用は安くはなく、結果が出ないのに大きな出費だけが残ると依頼者に不利益が生じます。

例えば、証拠がほとんどなく勝てる見込みがないまま訴訟を続けると、数十万円以上の着手金を払っても判決で認められないケースも考えられます。

そのため、依頼者のお金を守るためにも、勝てない可能性が高い案件は受けない判断をすることがあります。

弁護士の着手金の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士が負ける案件を受けないのは、依頼者とのトラブルを防ぐためでもあります。

負ける可能性が高いと分かっていても、実際に判決が出ると依頼者は納得できず、不満が弁護士に向かうことがあるからです。

依頼を受ける際に負ける見通しを十分に説明し納得してもらっていた場合でも、このようなトラブルが後を絶ちません。

依頼者は、受けてもらったのだから勝てるのではないかと期待してしまうのです。

例えば、「弁護士がもっと頑張れば勝てたのではないか」と責められたり、「費用を返してほしい」と請求されたりするケースなどです。

こうしたトラブルを避けるためにも、弁護士は最初から受けないという選択をしたり、受任にかなり慎重になったりすることが多いのです。

弁護士が負ける案件を避けるのは、事務所の経営上の理由もあります。

弁護士報酬の多くは成果に応じて支払われる仕組みで、勝訴や和解で利益が出ない場合は報酬もほとんど得られません。

例えば、完全に敗訴すれば成功報酬はゼロに近く、事件が複雑化したり長期化したりすると依頼者からの着手金だけでは人件費や事務所運営費をまかなえないこともあります。

事務所経営に支障が生じると他の依頼者に迷惑が掛かり、弁護士会費や事務員への給与も支払えなくなってしまいます。

弁護士の成功報酬については、以下の記事で詳しく解説しています。

最後に、不当訴訟になるような場合には、受けることができません。

請求が事実的な根拠や法律的な根拠を欠くことが明らかであるような場合には、そのような訴えを行うこと自体が問題であることもあるためです。

例えば、法的な根拠なく数億円を請求するようなスラップ訴訟を提起した場合には、相手方から反訴されるでしょうし、弁護士の職業倫理上も問題となることがあります。

このように弁護士は、事実的根拠や法律的根拠を欠くことが明らかである場合には、受任を控えるのです。

スラップ訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。

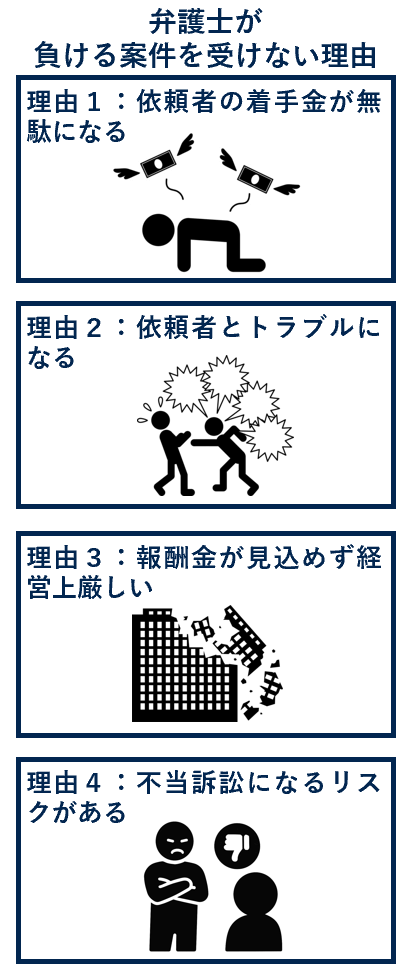

弁護士は基本的に負ける案件を避ける傾向にありますが、状況によっては引き受けることもあります。

弁護士が受任することで、依頼者に一定のメリットが残ることもあるためです。

例えば、弁護士が負ける案件でも受けるケースとしては、以下の3つがあります。

それでは、弁護士が負ける案件でも受けるケースについて順番に見ていきましょう。

弁護士が負ける案件を受けるケースの1つ目は、依頼者が「負ける可能性が高く、費用倒れになる」と理解したうえで、それでも強く裁判を望む場合です。

人には裁判を受ける権利がありますが、裁判には専門的な知識や経験が必要であり、自分で行うことは簡単ではありません。

負ける可能性が高く費用倒れになっても、裁判所に判断をしてほしいと強く希望するのであれば、裁判を受ける権利を守ることが依頼者の利益であることもあります。

依頼者の強い意思と十分な理解がある場合には、負ける案件でも受けてもらえる可能性があります。

弁護士は、社会的に意義のある事件であれば負ける可能性が高くても受けることがあります。

なぜなら、個別の勝ち負けを超えて、法解釈や制度の改善につながる可能性があるからです。

例えば、新しい働き方や未整備な法律に関する裁判は、最終的に負けたとしても判例が積み重なり、将来の法制度を改善するきっかけになることがあります。

社会全体にとって意味のある案件であり、依頼者がそれが望むような場合には、弁護士は敗訴リスクを承知で受けることもあります。

弁護士は、たとえ裁判に負けるとしても、負け方に意味がある事案では受けることもあります。

完全敗訴を避けたり、和解によって一定の利益を確保できたりする場合があるからです。

例えば、相手からの請求額を減額したり、支払いの分割や猶予を勝ち取ったりできれば、依頼者にとって実質的な利益が残ります。

また、社会的に問題を提起できることで、依頼者の目的が一定程度達成されることもあります。

このように「どのように負けるか」に価値があると判断される場合には、弁護士が案件を受けることもあります。

弁護士は、相談を受ける中で法的な見通しについて判断することになります。

弁護士は、依頼者に対して、法的な見通しや方針を説明する必要があるためです。

例えば、弁護士に負ける案件と判断されがちな例としては、以下の3つがあります。

それでは、弁護士に負ける案件と判断されがちな例について順番に見ていきましょう。

裁判では証拠がなければ主張したとおりの事実を認定してもらえないことがあります。

争いがある事実関係については、証拠に基づいて認定されることになるためです。

例えば、あなたがお金を貸したと言っていて、相手方が借りていないという場合には、証拠に基づいて事実関係を判断されることになります。

証拠が不十分なままでは、裁判所に認めてもらうのは難しいのです。

このように、証拠不足の案件については、負ける可能性があると判断されてしまうことがあるのです。

法律上の根拠がなく単に不満があるだけの場合には、裁判では認めてもらうことができません。

裁判では、法律に基づいて判断されることになるためです。

例えば、あなたが勤めている会社に数々のコンプライアンスがあったとします。

しかし、これによって、あなたの権利が侵害されていないような場合には、コンプライアンスに違反していること自体を理由に法的な請求をすることは難しいです。

このように、法律上の要件を満たさない案件は、弁護士に受けてもらえないことが多いのです。

相手の主張に対して反論する余地がない場合も、負ける可能性が高いと判断することになります。

裁判は相手との主張のぶつかり合いですが、反論がなければ、相手方の主張がそのまま認められてしまうことがあります。

例えば、会社が給与の未払いを指摘された事案で、その従業員が気に入らないから支払っていなかったというような場合です。

気に入るかどうかというのは給与を支払うかどうかとは関係なく、労働者側の請求がそのまま認められてしまう可能性が高いことになります。

弁護士は負ける可能性が高い案件には慎重ですが、受けてもらえることもあります。

依頼者としても、負ける案件であっても受けてほしいという場合はあるでしょう。

このような場合には、弁護士が負ける案件を断る理由を理解したうえで、工夫して依頼をすることで受けてもらいやすくなります。

具体的には、弁護士に負ける案件を受けてもらうためのコツとしては、以下の4つがあります。

それでは、弁護士に負ける案件を受けてもらうためのコツを順番に見ていきましょう。

弁護士に依頼するには費用がかかるため、勝てない場合はその支出が無駄になることもあります。

依頼者自身がその点を理解していないと、依頼者の意向に沿わず不利益を与えてしまうリスクがあるとして、受けにくくなります。

例えば、「たとえ負けても費用が無駄になるかもしれないと承知しています」と事前に伝えると、弁護士も安心して対応できることがあります。

このように、費用倒れのリスクを自覚していることを示すことが、受任につながる第一歩です。

弁護士から「勝つのは難しい」と説明を受けても、それを受け入れる姿勢が大切です。

弁護士が負ける可能性が高いと伝えても、依頼者がこれに納得していない場合には、依頼を受けることが依頼者の意向に沿わないことがあるためです。

例えば、「敗訴可能性が高いことは理解しました。」と伝えれば、弁護士もリスクを共有しながら受けることを検討できます。

見通しを受け入れる姿勢は、信頼関係を築くための重要な要素です。

ひとつの事務所で断られても、別の事務所では受けてもらえる可能性があります。

弁護士によって考え方や経験が異なるため、判断も一律ではないからです。

とくに、事務所経営上の理由で受任してもらえない場合には、弁護士側の事情なので、別の弁護士であれば受けてもらえるということがあります。

複数の事務所を探すことで、依頼できる可能性が広がります。

丁寧な言葉遣いや対応を心掛けることで、受任してもらいやすくなることがあります。

負ける案件であっても、信頼関係を構築することができると判断してもらいやすいためです。

例えば、感情的に責めたり、無理な要求を繰り返したりすると敬遠されやすいですが、冷静に事情を説明すれば前向きに検討してもらえる可能性があります。

このように、言葉遣いや態度を整えることは、受任を得るための大きなポイントです。

コラム:弁護士に嘘をついたり重要な事実を隠したりしない

弁護士に相談するときは、嘘をついたり重要な事実を隠したりしてはいけません。

正確な情報がなければ、弁護士から適切な助言をすることができず、結果的に不利益を受けてしまうことがあります。

嘘をついたり、重要な事実を隠したりしても、結局、裁判の過程で明らかになります。

その場合、依頼者の信用が大きく損なわれ、裁判の行方に悪影響を与えるだけでなく、弁護士との信頼関係まで壊れてしまいます。辞任されてしまうこともあるでしょう。

嘘をついたり重要な事実を隠したりして受任してもらうのはトラブルのもとなので、隠さずに正直に伝えるようにしましょう。

負けると分かっている裁判でも、弁護士を入れる意味があることはあります。

勝つことだけが弁護士を入れるいみではないためです。

例えば、負けると分かっている裁判で弁護士を入れる意味としては、以下の3つがあります。

それでは、負けると分かっている裁判で弁護士を入れる意味について順番に見ていきましょう。

裁判は精神的に大きなストレスを伴います。

弁護士に依頼すれば、直接相手とやり取りしたり、裁判所に出廷したりといった心理的な負担を大幅に減らせます。

例えば、相手方と顔を合わせたくない、法廷に行くのが怖いと言った場合も、弁護士が代わりに対応してくれます。

ストレスを軽減することで日常生活への支障が生じるのを防ぐことができます。

このように、弁護士の存在は心理的な支えとなり、冷静に裁判へ向き合う力になります。

裁判には、書面作成や証拠提出など複雑な手続きが多くあります。

弁護士を入れれば、専門的な知識を活かして正確に対応してくれるため、手続き上の不利益を防ぐことができます。

例えば、原告側であれば、請求金額や法的根拠を整理して主張を提出してもらえます。

被告側であれば、支払い請求に対して答弁書を作成し、相手の主張に過不足なく反論してもらえます。

法律の専門家である弁護士のサポートを受けることで安心して任せることができるでしょう。

たとえ裁判で負けるとしても、弁護士が入ることで「良い負け方」が可能になります。

完全敗訴を避けたり、和解で条件を有利に調整できたりするからです。

例えば、原告側であれば、少額の和解金を得たり、金銭以外の条項(謝罪文や再発防止策など)を盛り込んだりできることがあります。

被告側であれば、請求額を相場まで減額してもらったり、分割払いや支払猶予を交渉したりできることがあります。遅延損害金の一部を免除してもらえる場合もあります。

このように、弁護士を入れることで「負け方」を工夫し、依頼者に残るダメージを少なくできるのです。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、弁護士は負ける案件でも受けるのかということを説明したうえで、負けると分かっている裁判とコツ4つを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ

・弁護士は負ける案件であっても受けることはあります。

・弁護士が負ける案件を受けない理由としては、以下の4つがあります。

理由1:依頼者の着手金が無駄になる

理由2:依頼者とトラブルになる

理由3:報酬金が見込めず経営上厳しい

理由4:不当訴訟になるリスクがある

・弁護士が負ける案件でも受けるケースとしては、以下の3つがあります。

ケース1:見通しを理解したうえで依頼者の強い希望がある

ケース2:社会的意義がある

ケース3:負け方次第で良い解決になることがある

・弁護士に負ける案件と判断されがちな例としては、以下の3つがあります。

例1:証拠がない

例2:法的な請求が立たない

例3:法的に反論のしようがない

・弁護士に負ける案件を受けてもらうためのコツとしては、以下の4つがあります。

コツ1:費用倒れになってしまう可能性を理解する

コツ2:敗訴可能性が高いという見通しを受け入れる

コツ3:複数の弁護士事務所を探してみる

コツ4:丁寧な言葉遣いや対応を心掛ける

・負けると分かっている裁判で弁護士を入れる意味としては、以下の3つがあります。

意味1:心理的な負担の軽減

意味2:専門的な手続きを代理

意味3:メリットのある負け方

この記事が弁護士は負ける案件でも受けるのか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します。

2025年5月14日

法律手続

債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説します。