!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/09/07

退職勧奨

退職合意書を拒否したいと考えていませんか?

生活やキャリアに不安がある一方で、退職合意書を拒否することによって何かリスクがないのか心配になってしまいますよね。

退職合意書は、拒否することができます。

退職合意書を拒否する場合には、メリットも大きいですが、デメリットもあります。

退職合意書を拒否するかどうかは、退職合意書の内容も確認したうえで判断するようにしましょう。

退職合意書を拒否する際には、焦らずに冷静に対処する必要があります。

実は、退職合意書は拒否することができないものと勘違いしてしまっている方が多くいます。

一度サインしてしまうとリカバリーが難しいことも多く、もう少し早く相談に来てほしかったと感じることが少なくありません。

この記事をとおして、退職合意書を上手に拒否するために知っておいていただきたい知識やノウハウをお伝えすることができれば幸いです。

今回は、退職合意書は拒否できることを説明したうえで、サインしない簡単な方法と7つの確認事項を解説していきます。

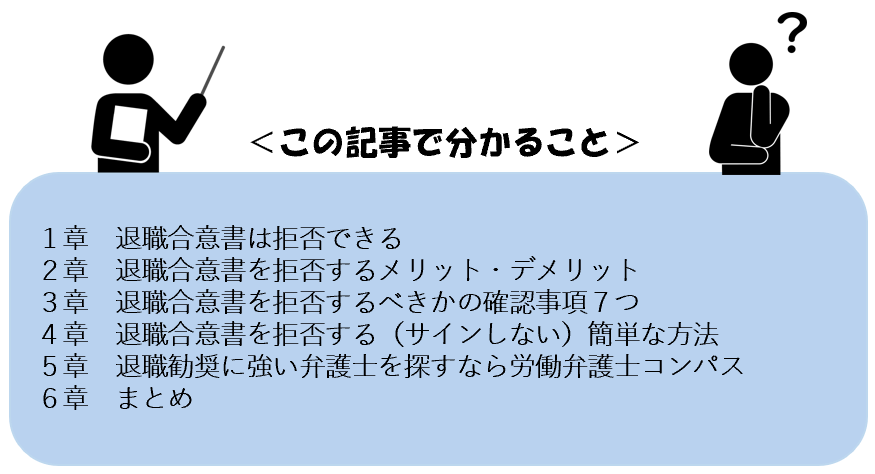

この記事を読むと以下のことがわかります。

この記事を読み終わったら、退職合意書を拒否したいと考えた場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

退職勧奨されたらどうすればいいのかについては、以下の動画で詳しく解説しています。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

退職合意書は、拒否することができます。

退職勧奨は、あくまでも労働者の自発的な退職意思の形成を促す範囲で許容されているにすぎないためです。

つまり、退職合意書を示されたとしても、これに応じるかどうかは労働者の自由なのです。

会社側が労働者の意思を無視して、社会的相当性を逸脱した方法により退職に応じるよう強要することは、違法となります。

会社側は、労働者を一方的に退職させると解雇に該当することになり、紛争リスクを負うことになります。これを回避するために労働者に同意を求めようとするのです。

例えば、会社側から、「あなたを雇用し続ける選択肢はありません」などと言われても、あなたは退職合意書を拒否することができます。

会社側が、あなたの仕事はもうないなどとして、自宅待機を命じ続けていても、退職合意書を拒否することができます。

このように労働者は会社から退職合意書にサインするように求められたとしても、これを拒否することができます。

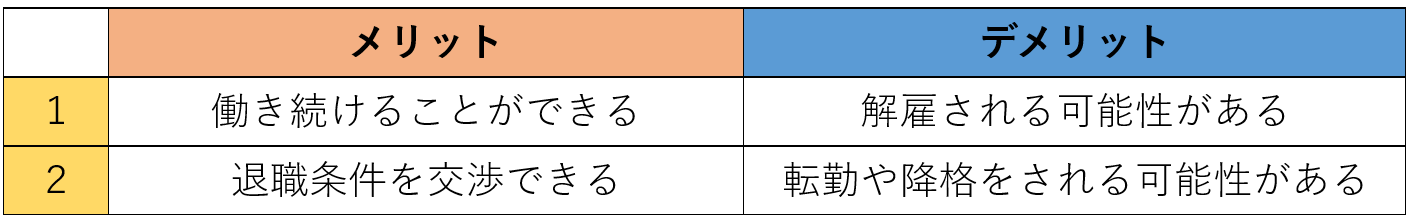

退職合意書を拒否する場合には、メリットも大きいですが、デメリットもあります。

退職合意書を拒否するメリットとデメリットを整理すると以下のとおりです。

それでは、これらのメリットとデメリットについて順番に説明していきます。

退職合意書を拒否するメリットの1つ目は、働き続けることができることです。

退職合意書は労働者が応じない限り効力が発生しません。

労働者は、転職先も決まっていない状況で退職に応じてしまうと無職になってしまい、生活やキャリアに支障が生じてしまいます。

そのため、働き続けることができるというのは大きなメリットとなります。

退職合意書を拒否するメリットの2つ目は、退職条件を交渉できることです。

一度、退職合意書にサインをしてしまうと、その時点で会社は目的を達成してしまいますので、それ以上の退職条件の交渉は難しくなってしまいます。

退職合意書へのサインを拒否することで、退職条件の交渉をできる可能性があることになります。

退職パッケージについては、以下の記事で詳しく解説しています。

退職合意書を拒否するデメリットの1つ目は、解雇される可能性があることです。

会社は、労働者の同意が得られない場合には、一方的に解雇を通知してくることがあります。

ただし、解雇をするには、労働者の同意がない代わりに、法的に厳格な条件がありますので、会社は容易に解雇を行うことはできません。

不当解雇の解決金の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

退職合意書を拒否するデメリットの2つ目は、転勤や降格をされる可能性があることです。

会社は労働者を退職させることができない場合には、雇用を維持するためなどとして転勤や降格をしてくる可能性があります。

ただし、退職をさせるための嫌がらせの目的で転勤や降格を行う場合には、濫用として無効となる可能性があります。

退職合意書を拒否するかどうかは、退職合意書の内容も確認したうえで判断するようにしましょう。

会社は、通常、退職合意書には会社側に有利な内容や条件を記載してくるためです。

例えば、会社から以下のような退職合意書を交付されることになります。

退職合意書を交付された場合には、これを拒否するべきか以下の事項を確認するようにしましょう。

それでは、これらの確認事項について順番に説明していきます。

退職合意書を拒否するべきかの確認事項の1つ目は、特別退職金(解決金)です。

特別退職金とは、労働者が退職に応じる対価として通常の退職金とは別に支払われる退職金のことです。

退職金制度がない会社でも払われることがありますし、通常の退職金が払われる場合にはこれに割り増して払われることになります。

特別退職金の相場は賃金の3か月分~6か月分程度です。もっとも、とくに決まりはありませんので1年以上の金額が支払われることもあります。

そのため、安易にサインしないようにし、十分な特別退職金が提示されているかどうかよく確認するようにしましょう。

特別退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。

退職合意書を拒否するべきかの確認事項の2つ目は、退職日までの就労免除(ガーデンリーブ)です。

最終出勤日から退職日まで数か月の就労免除期間を設けたうえで給与を支払ってもらえることがあります。

これにより労働者は、在籍している状態で、生活の不安なく、転職活動に専念できることになります。

そのため、安易にサインしないようにし、十分な就労免除期間がついているかよく確認するようにしましょう。

ガーデンリーブについては、以下の記事で詳しく解説しています。

退職合意書を拒否するべきかの確認事項の3つ目は、自己都合・会社都合です。

退職勧奨による退職は、失業保険との関係では、会社都合として処理されることになっています。

自己都合とされていないか念のため確認するようにしましょう。

会社都合の場合には、自己都合の場合に比べて、失業保険を受給できるまでの期間や給付してもらえる日数などが有利になります。

退職合意書を拒否するべきかの確認事項の4つ目は、競業避止義務です。

会社側は、退職合意書に競業避止義務を記載している場合があります。

しかし、競業避止義務を記載されてしまうと、転職活動が大きく制限されてしまい、生活やキャリアに著しい支障が生じてしまう可能性があります。

法的には、過大な競業避止無条項は無効となることも多いですが、労働者としても不安な日々を送ることになってしまうでしょう。

もし、競業避止義務条項を入れられている場合には、安易にサインしないようにし、削除を交渉するか、十分な補償を交渉するべきです。

退職合意書を拒否するべきかの確認事項の5つ目は、守秘義務です。

会社側は、通常、退職合意書の中に守秘義務条項を入れてきます。

会社はどの程度の金額を支払ったのかということを他の社員に知られてしまうこと困るためです。

もっとも、退職勧奨を受けて退職したということを他の人に行ってほしくないと感じるのは労働者も同様です。

労働者だけではなく、会社も守秘義務を負う内容になっているのかを確認するようにしましょう。

退職合意書を拒否するべきかの確認事項の6つ目は、誹謗中傷です。

会社は、労働者が会社の非難することを禁止するような条項を入れてくることが通常です。しかし、誹謗中傷されたくないのは労働者も同様です。

労働者だけではなく、会社も誹謗中傷しない義務を負う内容になっているかを確認しましょう。

退職合意書を拒否するべきかの確認事項の7つ目は、損害賠償です。

会社側は、退職合意書の中に過大な損害賠償条項を入れていることが多いです。

合意書に違反しなければいいなどと説得されることもありますが、違反していないのに難癖をつけられるなどトラブルとなる可能性もあります。

過大な内容になっている場合には、安易にはサインしないようにし、削除や修正を求めることになります。

退職合意書を拒否する際には、焦らずに冷静に対処するようにしましょう。

生活やキャリアを守るためには適切な対処をしていく必要があるためです。

具体的には、退職合意書を拒否する手順は以下のとおりです。

それでは、これらの手順について順番に説明していきます。

退職合意書を拒否する方法の1つ目は、サインしないで一度持ち帰ることです。

一度、サインをしてしまうと、後からこれを撤回することは容易ではないためです。

退職合意書を示されてもその場で内容を正確に理解することは困難です。

「弁護士と相談したいので、一度持ち帰らせていただきます」とだけ回答するようにしましょう。

なお、退職合意書にサインしなくても、口頭や態度によっても合意が成立してしまうことがありますので注意が必要です。

退職合意書を拒否する方法の2つ目は、弁護士に相談することです。

退職合意書を渡された場合には、法的な見通しを分析したうえで、適切な方針を立てて、一貫した対応を行っていくことが成功の秘訣であるためです。

ただし、このような分野については専門性が高いため弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働問題に注力していて、退職勧奨への対応に実績のある弁護士を探すといいでしょう。

退職合意書を拒否する方法の3つ目は、通知書を送付することです。

方針を立てたら、あなた自身の立場を会社に対して明確にする必要があります。

会社に対して、通知書を送付することで、退職合意書に対するあなたの立場を回答をことになります。

例えば、退職には一切応じられないという場合もあれば、条件に納得できないという場合もあるでしょう。

退職合意書を拒否する方法の4つ目は、退職条件の交渉をすることです。

あなたが会社から提示されている条件に不満があり、条件次第では退職に応じる余地があると考えている場合には退職条件の交渉を行うことになります。

例えば、特別退職金やガーデンリーブ、退職理由、その他の条項の削除や修正などを交渉していくことになります。

ただし、一度提案を行ってしまうと後からこれを覆すことは難しいこともあるので、法的な見通しに基づいて方針を策定してから、交渉を行うよう注意が必要です。

退職勧奨に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、退職合意書は拒否できることを説明したうえで、サインしない簡単な方法と7つの確認事項を解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

この記事が退職合意書を拒否したいと考えている方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

森江悠斗

森江法律事務所

東京都港区芝浦3-14-15 タチバナビル3階

詳細はこちら

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

鈴木晶

横浜クレヨン法律事務所

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1ダイヤビル303

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。