!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/09/23

労働一般

辞めた会社からの損害賠償請求にどう対処すべきか悩んでいませんか?

会社を辞めたのに、いきなり高額な請求をする旨の通知書が届いたら驚きますよね。

辞めた会社であっても、損害賠償請求が認められることはあります。

なぜなら、労働者が会社に損害を生じさせた場合、これを賠償する責任があるためです。

しかし、会社は労働者を使用することで利益を得ているため、損害を公平に分担するために、労働者への損害賠償請求の範囲は制限されることがあります。

そのため、辞めた会社から損害賠償請求されても、直ぐには振り込まず、減額交渉等を通じて適正な金額に近づけていくことが大切です。

実は、辞めた会社からの損害賠償請求で後悔してしまう方の多くは、請求された金額をそのまま支払っていることが少なくありません。

一度振り込んでしまった金銭は後から取り返すことは難しいため、冷静に対処していくことが重要となります。

この記事をとおして、辞めた会社からの損害賠償請求に悩んでいる方に、必要な知識をわかりやすくお伝えすることができれば幸いです。

今回は、辞めた会社からの損害賠償請求について、認められる条件を説明したうえで、具体的な対処法を解説していきます。

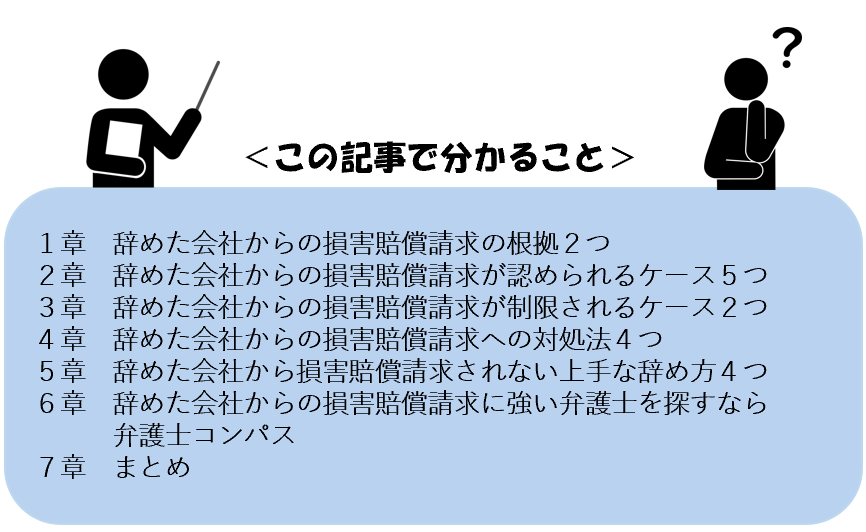

具体的には、以下の流れで解説していきます。

この記事を読めば、辞めた会社からの損害賠償請求への対処法がよくわかるはずです。

辞めた会社からの損害賠償については、以下のショート動画で1分程度にまとめています。時間がない方は是非コチラを見てください。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

辞めた会社からの損害賠償請求が認められるには、法的な根拠が必要となります。

具体的には、辞めた会社からの損害賠償請求の法的根拠2つを整理すると以下のとおりです。

それでは、これらの根拠について順番に説明していきます。

辞めた会社からの損害賠償請求の根拠1つ目は、不法行為です。

不法行為は他人の権利を侵害する行為をいうため、退職後であっても損害賠償請求が認められる可能性があります。

ただし、会社は労働者を使用することで利益を得ているため、公平を図るため、請求の条件は厳しいものになります。

一般的な不法行為では過失があれば足りますが、労使間でのトラブルにおいては重大な過失が必要となるのです。

重大な過失とは、わずかな注意によって結果の予測・回避が可能なことをいいます。

辞めた会社からの損害賠償請求の根拠2つ目は、債務不履行です。

退職届を提出した後でも、無期雇用の場合は提出から2週間は労働契約が続くため、無断欠勤等があれば損害賠償請求されることがあります。

また、退職後は労働契約が終了しているものの、退職後にも効力を有するものがあります。

例えば、競業行為の禁止や業務上の秘密保持が典型例として挙げられます。

そのため、これらの義務に違反した場合には、義務違反を理由とする損害賠償を請求される可能性があります。

辞めた会社からの損害賠償請求には傾向があり、何らか原因のあることがほとんどです。

例えば、辞めた会社からの損害賠償請求が認められるケース5つを整理すると以下のとおりです。

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。

辞めた会社からの損害賠償請求が認められるケース1つ目は、引き継ぎをせずいきなり辞めた場合です。

労働者には、労働契約上の義務として引き継ぎを行う義務があります。

引き継ぎ義務は、明文になくとも効力を生じますが、確認的に就業規則で定めている会社もあります。

そのため、引き継ぎ義務に違反してこれを行わなかった場合、損害賠償請求が認められる場合があります。

辞めた会社からの損害賠償請求が認められるケース2つ目は、会社に重大な損害を与えた場合です。

会社を辞めた後は労務を提供していないことから、契約期間中の業務ミスなどを蒸し返し、損害賠償請求してくる会社もあります。

例えば、在職中に取引先への請求書送付を行わなかったことで、会社に数千万規模の損害が生じた場合には、会社は損害の負担を労働者に求めてくることがあります。

辞めた会社からの損害賠償請求が認められるケース3つ目は、無断欠勤への対応に費用を要した場合です。

労働者が無断欠勤した場合、会社は空いた穴を補うために費用を要する場合があります。

例えば、人員を補充するための費用のほか、労働者がいないことで生じた取引先の損害補填費用などが挙げられます。

そのため、在職中に無断欠勤によって会社が要した費用がある場合、退職後に損害賠償請求されることがあります。

辞めた会社からの損害賠償請求が認められるケース4つ目は、不当な態様で引き抜きをした場合です。

転職は労働者の自由であり、同僚などを勧誘することも違法ではありません。

しかし、退職後は契約上の義務はないものの、不当な態様で引き抜きをした場合には、不法行為として損害賠償請求される可能性があります。

例えば、会社に損害を加える目的で大量の従業員を一斉に退職させ、会社が機能しなくなるような場合には、不当な態様と判断されることがあります(東京地判平成6.11.25)。

辞めた会社からの損害賠償請求が認められるケース5つ目は、会社財産を詐取・横領した場合です。

詐欺や横領は刑法上の犯罪にあたりますが、会社財産を侵害する行為であるため、民事上の責任を追及することができます。

例えば、使わない通勤費用を受け取っていた場合のほか、残業の不正申請などは詐欺罪に該当するおそれがあります。

そのため、不正に金銭を得ていた場合には、退職後であっても損害賠償請求されることがあります。

辞めた会社からの損害賠償請求は厳格な条件があるため、事案によっては請求が制限されることもあります。

具体的には、辞めた会社からの損害賠償請求が制限されるケース2つを整理すると以下のとおりです。

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。

辞めた会社からの損害賠償請求が制限されるケース1つ目は、相当な額を超えて請求する場合です。

会社は、労働者を使用することで利益を得ているため、損害が生じた場合にこれを労働者だけに負担させるのは不公平です。

そのため、労使間の公平を図るため、会社から労働者への損害賠償請求は信義則上相当な範囲でしか請求できないとされています。

裁判例では、労働者の負担分を4分の1~2分の1の範囲で制限する傾向があります。

ただし、公平のために制限であるため、労働者が詐取や横領を行った場合のように、故意で損害を生じさせた場合には制限がされないことがあります。

辞めた会社からの損害賠償請求が制限されるケース2つ目は、退職後の義務が過大な場合です。

退職後であっても、競業避止義務や秘密保持義務は存続することがあり、これに違反すると損害賠償請求されることがあります。

しかし、これらの義務は労働者の自由を制約するため、義務の程度が大きい場合には無効と判断される可能性があります。

裁判例では、義務の期間や範囲等を考慮した上で、1~2年程度であれば有効としやすい傾向があります。

会社からの当初の請求は相場より高いことが多く、後悔しないためにも適切に対処していくことが大切です。

具体的には、辞めた会社からの損害賠償請求への対処法4つを整理すると以下のとおりです。

それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。

辞めた会社からの損害賠償請求への対処法1つ目は、請求内容を確認することです。

通知書の請求内容は、今後の方針を立てる上で重要となるため、請求理由やその金額を確認しておく必要があります。

例えば、請求に心あたりがなければ、支払いを拒否しつつ会社に請求の根拠を求めることになります。

他方で、請求に心あたりがあるものの、金額が相場よりも高い場合には、請求に応じる意思は示しつつも適正な金額となるよう減額交渉することになります。

辞めた会社からの損害賠償請求への対処法2つ目は、未払金の有無を確認することです。

辞めた後に会社から損害賠償請求される場合、労働者側も権利をもっていることがあります。

例えば、未払いの残業代や根拠もなしに減額された賃金との差額などが考えられます。

これらの権利には請求期限があるため、早い段階から確認しておくといいでしょう。

辞めた会社からの損害賠償請求への対処法3つ目は、減額交渉をすることです。

会社からの請求は、実際の損害額に加えて減額交渉を前提とした金額で請求することが多く、焦って振り込んでしまうのは危険です。

そのため、請求に理由がある場合には、請求金額が適正な金額となるよう減額交渉することが重要です。

辞めた会社からの損害賠償請求への対処法4つ目は、弁護士に相談することです。

損害賠償請求が認められるかは法的な判断となるため、適切に対処していくには正確な見通しを立てることが重要です。

また、会社からの損害賠償請求のようにトラブルが発生している場合には、付帯する問題が発生していることも少なくありません。

これらの問題に適切に対処していくには、専門的な知識や経験が必要となります。

そのため、辞めた後に会社から損害賠償請求されたら、弁護士に相談してみるといいでしょう。

辞めた後に損害賠償請求されてしまうと、生活に不安を覚えるだけでなく、転職先の業務の支障となるおそれもあります。

そのため、会社から損害賠償請求されないよう、適切な方法で辞めることが大切です。

辞めた会社から損害賠償請求されない上手な辞め方4つを整理すると以下のとおりです。

それでは、これらの辞め方について順番に説明していきます。

辞めた会社から損害賠償されない上手な辞め方については、以下のショート動画で1分程度にまとめています。時間がない方は是非コチラを見てください。

辞めた会社から損害賠償請求されない上手な辞め方1つ目は、退職は2週間前から告げることです。

退職は労働者の自由ですが、いきなり退職すると会社も困るため、余裕をもって退職を告げることが望ましいです。

無期雇用の場合には、退職の2週間前までに申し出なければならないとされています。

他方で、有期雇用の場合には、期間の満了またはやむを得ない事由がなければ退職することはできません。

退職を申し出る場合、いつの時点で退職の意思を示したのかを明らかにするため、内容証明郵便で提出するなど証拠が残るように退職を告げましょう。

辞めた会社から損害賠償請求されない上手な辞め方2つ目は、有給休暇を使うことです。

退職届を出した後、そのまま会社に来なくなってしまう方がいます。

しかし、退職届を提出した後も2週間は勤務しなければならず、無断で欠勤すると損害賠償請求される可能性があります。

そのため、提出後にどうしても会社に来たくない場合は、有給を使うようにしましょう。

辞めた会社から損害賠償請求されない上手な辞め方3つ目は、引き継ぎに協力することです。

労働者は、契約上の義務として引き継ぎ義務を負っているため、辞める場合には引き継ぎを行うようにしましょう。

会社に行きたくない場合には、書面やメールで引き継ぎ内容をまとめてから送付することもできます。

辞めた会社から損害賠償請求されない上手な辞め方4つ目は、データを削除しないことです。

会社は、労働者が作成したデータを利用する権利があるため、これを無断で削除すると紛争になることがあります。

例えば、会社を困らせる目的で自分の作ったデータを無断で削除した場合、会社から損害賠償請求されることがあります。

そのため、退職にあたっては勝手にデータを削除しないようにしましょう。

辞めた会社からの損害賠償請求に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、辞めた会社からの損害賠償請求について、認められる条件を説明したうえで、具体的な対処法を解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

この記事が、辞めた会社から損害賠償請求されて困っている方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。