!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/08/21

不当解雇

相場.png)

内定を取り消されてしまい損害賠償を請求したいと悩んでいませんか?

新しい会社に入社するつもりで準備をしていたのに、いきなり内定を取り消すと言われても納得できないですよね。

すでに前職も退職したり、他の内定も辞退してしまっていたりする方の場合には、より一層深刻となります。

内定取り消しの損害賠償とは、違法に内定を取り消されたことで被った損害を補償するように求めるものです。

内定取り消しの損害賠償の相場は、50万円から350万円程度です。

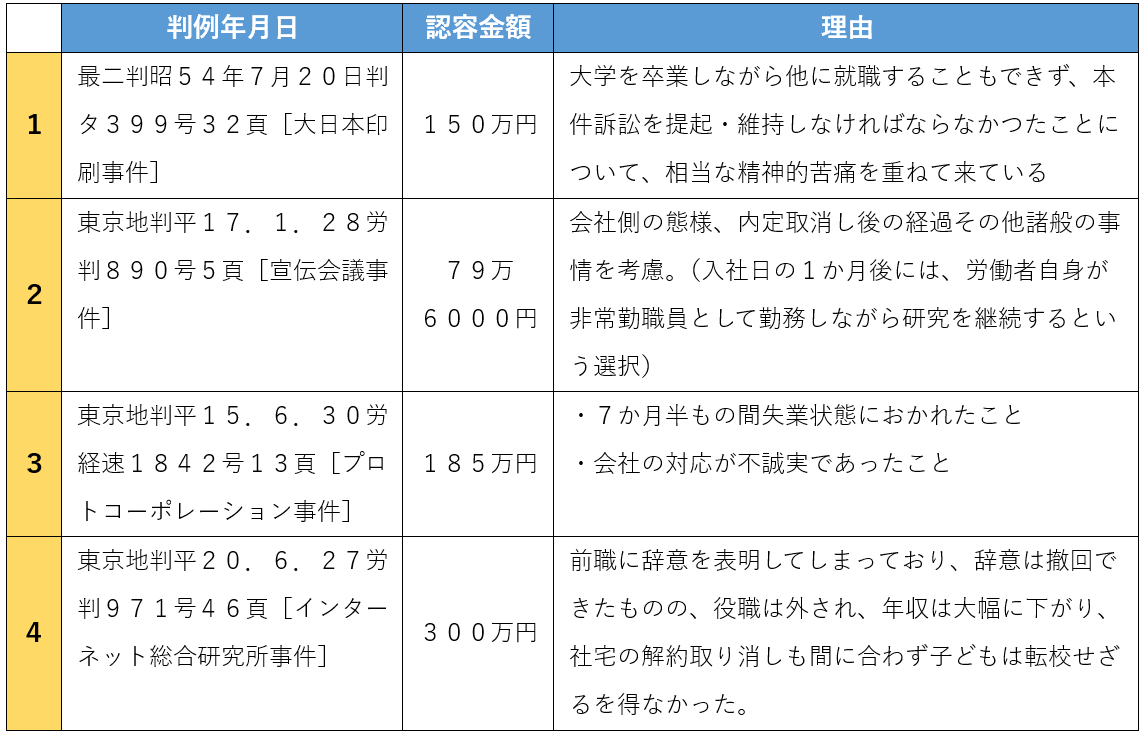

内定取り消しで損害賠償を認めた判例を整理すると以下のとおりです。

内定取り消しで損害賠償を請求するには、焦らずに慎重に方針を決めたうえで、速やかに行動をしていく必要があります。

内定取り消しの損害賠償を増額したい場合には、努力と工夫が必要になりますので、いくつかの方法を実践してみるといいでしょう。

内定取り消しについて、弁護士に依頼した場合の費用は50万円~105万円程度の費用となることが多いでしょう。

この記事をとおして、内定取り消しをされた方が損害賠償を勝ち取るために必要な知識をお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、内定取り消しの損害賠償の相場を説明したうえで、4つの事例と簡単な増額方法を解説していきます。

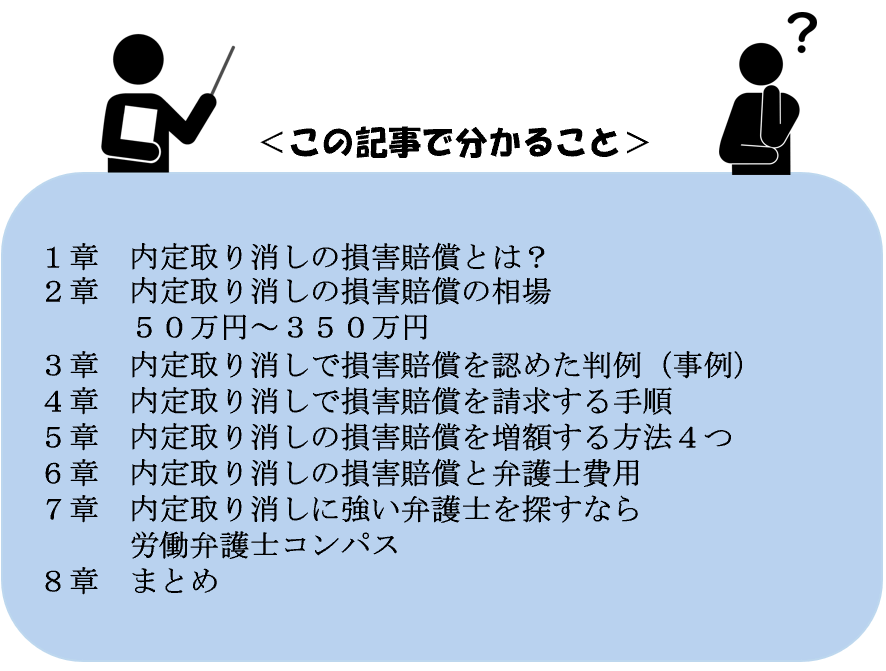

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、内定取り消しをされた場合に損害賠償を請求するにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

内定取り消しの損害賠償とは、違法に内定を取り消されたことで被った損害を補償するように求めるものです。

内定が成立するとその時点で、通常、入社日を始期とした解約権が留保された雇用契約が成立することになります。

解約権が留保されていると言っても、一度、雇用契約が成立している以上、合理的な理由なく、内定を取り消すと違法となります。

例えば、採用の時点で分かっていたことを理由に内定を取り消すことはできません。また、主観的な理由により内定を取り消すこともできません。

「採用時にあなたが言っていたやりたいことと、うちの会社はマッチしない」などと言う理由で、後から、内定を取り消すことはできないのです。

そのため、会社が違法に内定を取り消すと、一度成立した雇用契約上の地位を侵害することになり、損害賠償が認められることがあります。

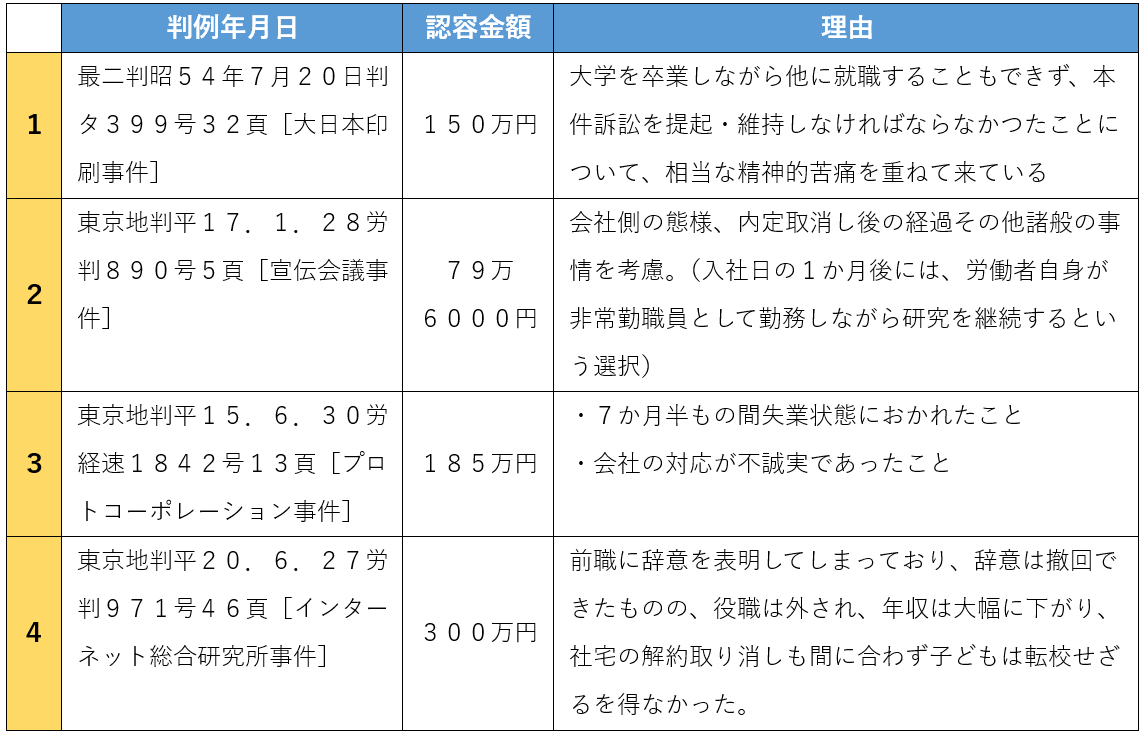

内定取り消しの損害賠償の相場は、50万円から350万円程度です。

具体的には、内定取り消しの損害賠償の相場について内訳を整理すると以下のとおりです。

慰謝料とは、内定取り消しをされてしまったことによる精神的苦痛に対する補償です。

内定取り消しの慰謝料の相場は、50万円~100万円程度とされています。

取り消しの悪質性や態様、それが労働者に与えた影響によって、労働者の精神的苦痛も変わってくるためです。

ただし、前職を既に退職している場合には、165万円~300万円程度の比較的高額な慰謝料が認められることもあります。

休業損害とは、内定取り消しをされてしまい、収入が途絶えてしまったという損害に対する補償です。

転職先を見つけるまでに必要は範囲で認められることがあります。

例えば、月額30万円のお給料で採用された方の場合には、0円~180万円程度の休業損害が認められる可能性があります。

ただし、休業損害の金額は、本人の収入が基準となるため、より収入が高い方であれば、その分認められる休業損害の金額も大きくなることになります。

転居費用とは、内定先が遠方であるような場合に引越や移動、新居の契約などに支出した費用です。

転居費用等の相場は、数万円~数十万円程度です。

例えば、関東に住んでいた方が、関西や東北の会社に内定をもらって、入社日直前に内定を取り消されたような場合には、既に転居を済ませてしまっている場合があります。

既に転居を済ませていない場合であっても、違約金やキャンセル料が必要となることがあります。

ただし、とくに転居等が必要ない場合には、転居費用等の損害は発生しない以上、これを請求することもできないでしょう。

弁護士費用とは、損害賠償を請求するために必要となる弁護士費用のうち会社側で負担すべきものです。

弁護士費用は、損害の10%の範囲で認められます。

損害賠償を請求するには、法的な知識や手続が必要となりますので、弁護士に依頼する必要性が高いため、その一部を会社に請求できるのです。

ただし、弁護士費用の全額を会社側に請求することはできません。

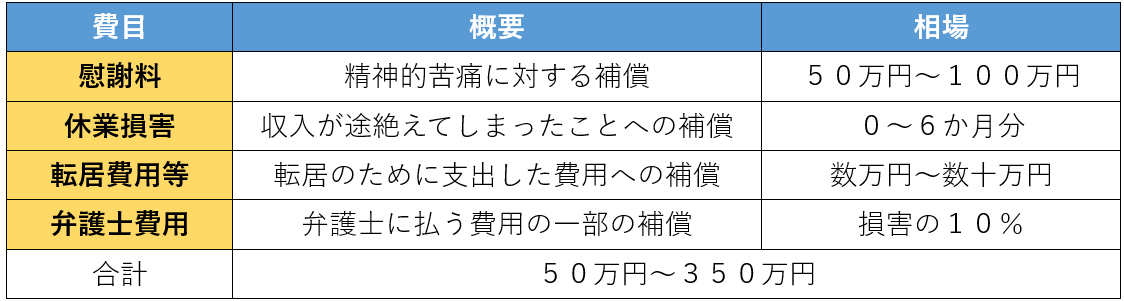

内定取り消しで損害賠償を認めた判例はたくさんあります。

その中でも重要な事例を4つ厳選すると以下のとおりです。

それでは、これらの判例について順番に説明していきます。

大学卒業見込者が採用内定通知を受けた後に、グルーミーな印象と言う理由で内定を取り消された事案です。

控訴審では、100万円の慰謝料と50万円の弁護士費用が認められました。

大学を卒業しながら他に就職することもできず、本件訴訟を提起・維持しなければならなかつたことについて、相当な精神的苦痛を重ねて来ていることは推察に難くないとされています。

最高裁でも、この判断が維持されています。

その他、入社日以降の給料の請求も認められています。

入社前の研修に参加しなかったこと等を理由として、内定を取り消された事案です。

同裁判例は、逸失利益19万6000円、慰謝料50万円、弁護士費用10万円を認めました。

同事案のもとでは、入社前研修に参加しなければいけない理由はないとされました。

そのうえで、会社側の態様、内定取消し後の経過その他諸般の事情を考慮し慰謝料が認定されています。

一方で、この事案では平成15年4月1日に入社予定でしたが、同年5月1日以降については、労働者自身が非常勤職員として勤務しながら研究を継続するという選択をしています。

そのため、逸失利益(休業損害)は1か月分しか認められませんでした。

海外旅行情報誌担当の社員の募集に応募し採用内定を受けた社員が、配属先をスクール情報誌に変更する命令を拒否したことを理由に、内定を取り消された事案です。

同裁判例は、慰謝料165万円、弁護士費用20万円を認めました。

慰謝料の認定に当たっては以下の点が考慮されています。

代表取締役が転職を勧誘したところ、同勧誘を受けたものが前職に辞意を表明した後になって、役員会の決裁が下りない等として採用を取りやめた事案です。

同裁判例は、300万円の慰謝料を認めました。

慰謝料の認定にあたっては以下の事情が考慮されています。

内定取り消しで損害賠償を請求するには、焦らずに慎重に方針を決めたうえで、速やかに行動をしていく必要があります。

内定を取り消された際に会社に請求を行う際には、方針に基づいて一貫した対応をしていく必要があり、方針が決まる前に迂闊な行動をしてしまうと不利になることがあります。

また、内定の取り消しから何もせず時間が経過してしまうと、争いにくくなってしまうこともあります。

具体的には、内定取り消しで損害賠償を請求する際には、以下の手順で対処していくといいでしょう。

それでは、これらの手順について順番に説明していきます。

内定取り消しで損害賠償を請求する手順の1つ目は、弁護士に相談することです。

内定取り消しをされた場合には、法的な見通しを分析したうえで、適切な方針を作成する必要があるためです。

また、早い段階で必要な主張や証拠を準備することで、結果も大きく変わってきます。

ただし、内定取り消しについては、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

専門性が高い分野であるため、労働問題に注力していて、内定取り消しの事例に実績のある弁護士を探すといいでしょう。

内定取り消しで損害賠償を請求する手順の2つ目は、通知書を送付することです。

内定取り消しをされたら、早い段階で、内定取り消しが不当であることを通知するようにしましょう。

内定を取り消された後、何もせずに放置してしまうと、労働者も入社しないことに合意していた等の反論をされてしまうこともあるためです。

内定取り消しで損害賠償を請求する手順の3つ目は、交渉することです。

内定取り消しの事案では、会社自身も、採用過程の落ち度を自ら認めて、一定の補償を提示してくることがよくあります。

話し合いで折り合いをつけることが可能かどうか協議してみるといいでしょう。

上手く示談が成立すれば、少ない負担と労力で良い解決をすることができる可能性があります。

内定取り消しで損害賠償を請求する手順の3つ目は、労働審判・訴訟を提起することです。

話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を目指すことになります。

労働審判とは、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きであり、調停が成立しない場合には、労働審判委員会が審判を下すことになります。

早期に実態に即した解決をすることができることを期待できます。

労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

労働審判とは何かについては、以下の動画で詳しく解説しています。

訴訟とは、期日の回数の制限などはとくにありません。1か月に1回程度の頻度で交互に交渉を繰り返していくことになります。解決まで1年以上を要することもあります。

内定取り消しの損害賠償を増額したい場合には、努力と工夫が必要になりますので、いくつかの方法を実践してみるといいでしょう。

内定取り消しと言っても、常に損害賠償が認められるわけではありませんし、悪質性や会社の態様、取消後の経過によっても、金額は大きく変わってきます。

具体的には、内定取り消しの損害賠償を増額するために以下の4つの方法が考えられます。

それでは、これらの方法について順番に説明していきます。

内定取り消しの損害賠償を増額する方法の1つ目は、取り消しが違法であると説明することです。

内定取り消しが違法と言えない場合には、損害賠償も認められないためです。

会社側に内定取り消しの理由を確認したうえで、その理由が客観的に合理的ではないことを説明していきます。

内定取り消しの損害賠償を増額する方法の2つ目は、損害の証拠を丁寧に集めることです。

損害賠償が認められるには、損害があったことを証明する必要があります。

内定を取り消されてしまったことにより、どの程度収入を得られない期間が続くことになったのか、転居費用等はいくら発生しているのか等を証明していきます。

領収証や前職への退職届、他の会社の内定の辞退メールなどはとっておくといいでしょう。

内定取り消しの損害賠償を増額する方法の3つ目は、裁判所を用いた手続を検討することです。

会社は、早期の解決については、会社側の主張に基づいた範囲でしか、補償を認めない傾向にあります。

争点となるような事項については、裁判所からの心証が示されない限りは、十分な補償をしてもらえないことも多いのです。

そのため、裁判所から争点についての判断を示してもらった方が適正な金額となりやすいのです。

内定取り消しの損害賠償を増額する方法の4つ目は、入社日以降の給料を請求することです。

内定取り消しが不当な場合には、内定取り消しは無効となりますので、内定者の方は、入社日以降、その会社の従業員となることになります。

そして、入社日以降、労働者が出勤できなかった原因は、会社側にあることになりますので、会社は労働者に対して、入社日以降の給料を遡って払わなければなりません。

例えば、入社日が2025年4月1日とされていて、解決したのが2026年3月31日であれば、会社側は遡って1年分の給料を払わなければいけない可能性があります。

これに対して、休業損害として逸失利益の請求をする場合については、転職に必要な期間の収入しか認められないため、数か月分程度に限定される傾向にあります。

そのため、会社側に請求する際の構成としては、休業損害として請求するよりも、入社日以降の給料として請求したほうが金額は大きくなりやすいのです。

内定取り消しについて、弁護士に依頼した場合の費用は50万円~105万円程度の費用となることが多いでしょう。

弁護士費用としては、通常、着手金、報酬金、日当などが必要になります。

着手金とは、依頼する際に弁護士に支払うことになる費用です。20万円~30万円前後とされていることが多いでしょう。

報酬金とは、事件終了時に成功の程度に応じて支払うことになる費用です。獲得した利益の15%から20%程度とされていること多いでしょう。

日当とは、期日の回数に応じて支払うことになる費用です。1期日あたり2万円~3万円程度とされていることが多いでしょう。

内定取り消しに強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、内定取り消しの損害賠償の相場を説明したうえで、4つの事例と簡単な増額方法を解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

この記事が内定を取り消されてしまい損害賠償を請求したいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

弁護士に相談する

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。