!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/11/08

不当解雇

会社を休職していたところ解雇されてしまい困っていませんか?

復職できるように療養に専念していたのに、いきなり解雇と言われても焦ってしまいますよね。

休職は、一定の期間、解雇を猶予するための制度であり、休職期間中は傷病自体を理由に解雇することは難しくなっています。

休職でクビになるケースとしては、休職期間満了や休職を繰り返す場合などが多いですが、試用期間中に休職する場合や診断書を提出しない場合などもあります。

休職期間については3か月~2年程度とされている傾向にあり、期間満了後も治癒していなければ解雇される可能性があります。

休職で解雇にならないためには、休職制度を正しく理解したうえで、適切に対応していくことが大切です。

実は、休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。

この記事をとおして、休職制度のポイントをわかりやすく説明することで、よくわからないまま解雇されてしまう労働者を少しでも減らすことができれば幸いです。

今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、休職で解雇にならないためにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。

休職によるクビについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

休職は、一定の期間、解雇を猶予するための制度です。休職期間中は、傷病自体を理由に解雇することは難しくなります。

休職制度は、法律により設けることが義務付けられているわけではありませんが、多くの会社の就業規則に規定されています。

休職制度がない場合には、プライベートで体調を崩して会社を休むことになると、有給休暇が残ってない限りは、欠勤となってしまいます。

労働者は、会社に対して労務を提供する義務がありますので、欠勤が多いと勤怠不良として解雇されてしまいます。

もっとも、昨今、精神疾患等も増加しており、いきなり解雇するのではなく、休職制度を設けることで、労働者が療養に専念できるようにする会社が増えているのです。

休職でクビとされてしまうケースについては、一定の傾向があります。

会社は、労働者が休職制度を利用したこと自体を理由に解雇することはできませんが、その経過や休職後の状況次第では解雇をできることもあります。

例えば、休職でクビになるケースとして多いのは以下の4つです。

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。

休職でクビになるケースの1つ目は、休職期間満了時に治癒していない場合です。

休職制度は、休職期間の間は解雇を猶予するものですので、猶予期間が終わっても働くことが難しい状況の場合には、解雇されてしまうことがあります。

例えば、休職期間が6か月とされている事案において、休職期間から6か月たった時点でも、医師から復職可能との診断が出されず、自宅療養を継続するようにとされている場合です。

休職でクビになるケースの2つ目は、休職を繰り返す場合です。

会社の就業規則によっては、前回の休職から期間が空いていない場合には、休職期間についても通算するものとされていることがあります。

例えば、休職期間を6か月とることが可能な会社において、1回目の休職で6か月ギリギリまで休んでしまったとしましょう。

十分に期間を置かずに、2回目の休職を取ろうとすると、1回目の休職で期間を使い果たしているため、2回目の休職ではほとんど休める日数が残っていないということがあります。

このような場合には、2回目の休職を十分とることができないまま治癒せずに解雇されてしまうことがあります。

休職でクビになるケースの3つ目は、試用期間中に休職する場合です。

試用期間中については、休職制度の対象に含まれていないことが多くなっています。

試用期間中に私傷病等で休む場合には、欠勤としての処理になってしまうことが多いでしょう。

そのため、試用期間中に長期にわたり休んでしまうと、「身体の障害により業務に堪えられない」又は「勤務状況が著しく不良」等として、本採用を拒否されてしまう傾向にあります。

試用期間でのクビについては、以下の記事で詳しく解説しています。

休職でクビになるケースの4つ目は、診断書を提出しない場合です。

休職制度を利用するためには、医師の診断書の提出が必要とされている傾向にあります。

会社から診断書の提出を求められているのにこれを提出しないでいると、休職制度を適用してもらえずに、解雇を猶予してもらえないリスクがあります。

また、診断書がないと、本当に体調が悪かったのかについても証明することが難しくなってしまいます。

そのため、診断書を提出せずに休んでいると解雇をされてしまうことがあるのです。

休職期間については3か月~2年程度とされている傾向にあり、期間満了後も治癒していなければ解雇される可能性があります。

休職制度については、法律で義務付けられた制度ではないため、会社によって休める期間が異なります。

多くの会社は、勤続年数に応じて、勤続年数が長い従業員ほど、長期間休める仕組みとしています。

最長でも休職期間を2年以内としている会社が多く、勤務期間が短い従業員であれば3か月~1年程度の休職期間とされている傾向にあります。

もっとも、企業体力がある大きな会社であれば、もっと長期の休職期間を設けていることもあります。

そのため、休職は何ヶ月でクビになるか明確な決まりはありませんが、多くの会社では、勤続年数に応じて3か月~2年程度となります。

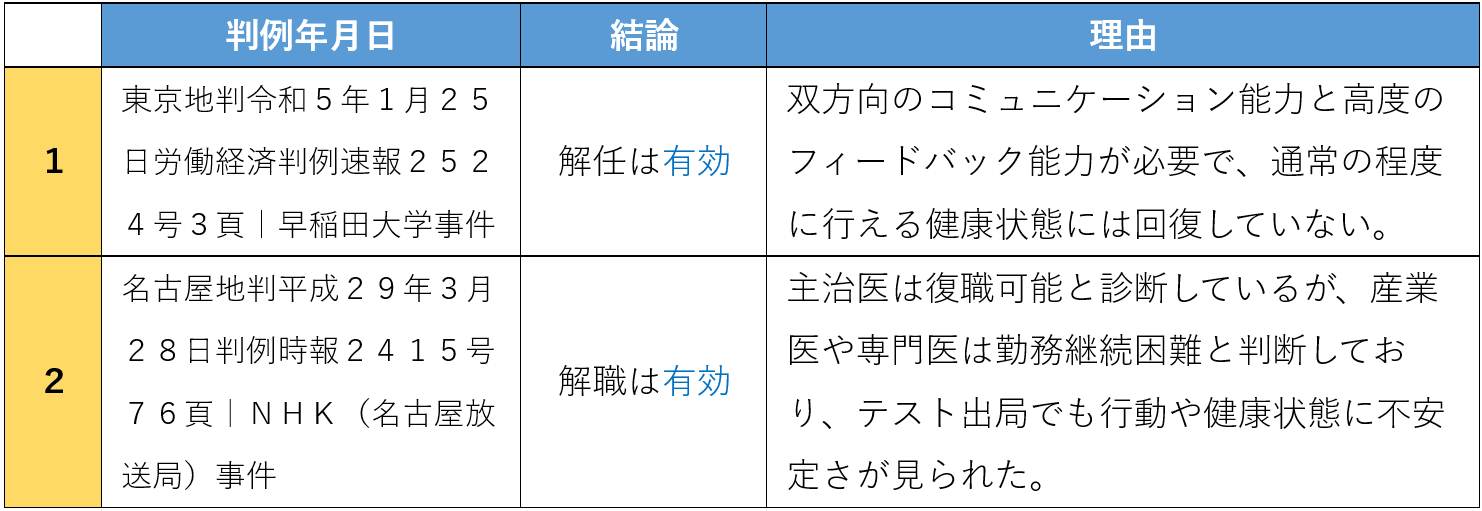

休職での解雇の有効性について裁判例を紹介いたします。

復職を可能とする診断書があったとしても、それだけでは治癒したとの立証が十分であるとはされない傾向にあります。

例えば、休職での解雇について判断した裁判例としては、例えば、以下の2つがあります。

【事案】

大学の任免規則に基づき、傷病による長期欠勤のため休職していた教授が、休職期間満了後に解任された事案です。

本件では、教授が休職期間満了時点で復職可能な健康状態にあったかが争点となり、教授は解任が不当であるとしてその無効を主張しました。

【結論】

解任は有効であるとされ、教授の請求は認められませんでした。

【理由】

大学教授として職務を行うためには、授業で学生と双方向のコミュニケーションを行う能力が必要であり、即応性や高度なフィードバック能力が求められます。

医師や産業医の意見書では、復職可能性を示唆されていましたが、それらは具体的な業務遂行能力を十分に立証するものではありませんでした。

そのため、教授は、休職期間満了時において、大学教授としての職務を通常の程度に行える健康状態には回復しておらず、軽易な作業から従前の職務に復帰することも困難であったと認定されました。

(参考:東京地判令和5年1月25日労働経済判例速報2524号3頁[早稲田大学事件])

【事案】

放送局の職員はうつ病の治療を受けていたが、復職を目指して「テスト出局」(試験的な出勤)を行い、その後解職されました。

本件では、解職が適法かつ合理的であるか、また、放送局の職員の休職事由が解消され復職可能な健康状態にあったかが争点となりました。

【結論】

解職は有効であるとされ、放送局の職員の請求は認められませんでした。

【理由】

放送局の職員の主治医は、復職可能と診断していましたたが、その診断は主に規則正しい生活や図書館通いができていることを根拠にしており、実際の業務負荷に耐えられるかどうかの十分な検討がなされていませんでした。

産業医や第三者の専門医は、放送局の職員が依然としてストレス負荷に敏感であり、勤務継続が困難な状態であると判断しました。

これらの意見は一貫しており、放送局の職員が復職可能な健康状態にあったとは認められないとされました。

また、テスト出局中、放送局の職員の行動や健康状態には不安定さが見られ、労働契約上の職務遂行といえる状態ではありませんでした。

放送局の職員は対人関係を含むストレス負荷に過剰反応し、攻撃的・衝動的な言動が見られたことが、復職の障害とされました。

このような事情から、放送局の職員の疾病は解消されておらず、休職事由が消滅したとは認められないとされました。

(参考:名古屋地判平成29年3月28日判例時報2415号76頁[NHK(名古屋放送局)事件])

休職で解雇にならないためには、休職制度を正しく理解したうえで、適切に対応していくことが大切です。

会社から言われるままに休職しているだけですと、いつの間にか休職期間は終わってしまっていて、気づいたらクビになっていたということも珍しくありません。

例えば、休職でクビにならないための対処法としては、以下の4つがあります。

それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。

休職で解雇にならないための対処法の1つ目は、就業規則を確認することです。

会社側から丁寧に休職の手続や期間を案内してもらえるとは限りません。

休職制度がある場合には、就業規則にそのルールが書いてありますので、確認するようにしましょう

例えば、休職できる期間はどのくらいなのか、休職の際に申請や診断書の提出は必要か、満了時にどのような手続きをすればいいのか、治癒しないとどうなるのか等を確認していきます。

休職で解雇にならないための対処法の2つ目は、治癒の証拠を集めることです。

休職期間満了での解雇が問題になる際には、通常どおりに業務を行える程度に回復していたかが争点となる傾向にあります。

その際には、あなたが普段、通っている医師の診断だけでは、立証が十分とはされない傾向にあります。

例えば、あなたが主治医にどのような話をしていたのかということについて、通院中のカルテなどから細かく検討されることがよくあります。

また、主治医だけではなく、産業医の診断も参考にされる傾向にあります。

加えて、休職期間満了時の面談におけるあなたの発言やテスト期間中の行動も、観察されることになります。

このような場面で、あなたが業務を行うことが難しいのではないかと思われる事情あると、クビにする方向の事情として指摘されることになります。

そのため、復職したい場合には、上記のような場面で、業務を行える程度に回復したことを裏付けられるよう療養に努めるといいでしょう。

休職で解雇にならないための対処法の3つ目は、復職の意思を示すことです。

復職するためには、休職期間満了前に復職の申請をすることが必要とされていることがあります。

また、復職に向けた話し合いで、どのような業務であれば行うことができるかなど尋ねられた際に、「この業務は行いたくない」「会社の配慮が不十分だ」等の発言が多いと、通常の業務に戻ることが難しいと判断されることがあります。

そのため、解雇されないようにするためには、復職の申請をしたうえで、復職後の業務についても柔軟に検討する姿勢を示すといいでしょう。

休職で解雇にならないための対処法の4つ目は、弁護士に相談することです。

休職による解雇については、休職期間満了の際の対応などが大きく結論に影響していきます。

会社が中々、復職させてくれない場合には、早めに弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に相談することで、どのような対応をすればいいのか、どのような証拠を集めればいいのか等、助言してもらうことができます。

ただし、弁護士であれば誰でもいいというわけではなく、専門性が高い分野となるため労働問題に詳しい弁護士に相談するといいでしょう。

休職と解雇について、よくある質問としては、以下の3つがあります。

それでは、これらの疑問について順番に解消していきます。

A.労災の場合には、私傷病休職の期間が満了した場合でも、クビにすることはできません。

労働基準法19条1項では、業務上負傷し又は疾病にかかった場合には、療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないとされているためです。

そのため、私傷病ではなく、労災であれば、たとえ私傷病休職期間を超えて休んでいる場合でも、解雇はできないことになっています。

A.休職による解雇については、失業保険を受給する際には、会社都合退職として、特定受給資格者となります。

離職票上、「4⑴ 解雇(重責解雇を除く。)」にチェックされることになるためです。

ただし、休職による解雇ではなく、自然退職となった場合には、「6 その他」にチェックされることになり、自己都合でも、会社都合でもないことになります。

もっとも、特定理由離職者として、通常の自己都合退職よりも有利に扱ってもらえる傾向にあります。

解雇になった場合の失業保険については、以下の記事で詳しく解説しています。

A.パートが休職した場合であっても、これまで説明した場合と同様にクビになる可能性があります。

もっとも、パートの場合には、そもそも休職期間制度の対象とされていない可能性があり、この場合には解雇猶予されることになく、クビになってしまう可能性があります。

また、パートの場合には、明確に出勤日が決まっていない場合において、シフトに入らない期間が一定期間続いても欠勤とはされず解雇理由とならない可能性があります。

休職による解雇に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

この記事が会社を休職していたところ解雇されてしまい困っている労働者の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。