!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/12/02

労働災害

仕事中に指を切断する事故にあってしまい困っていませんか?

指が欠損してしまうと仕事への支障や医療費のことなど様々な不安が頭をよぎりますよね。

労災による指切断事故とは、業務遂行中に業務に起因して指を切断してしまう事故をいいます。

例えば、工場や建設現場、飲食店などで、機械に巻き込まれたり、挟まれたりすると言った事例があります。

指を切断した際の仕事復帰は、手術後2~3か月と言われています。

労災により指を切断した際の補償としては、医療費や薬品費、休業補償のほかに、後遺障害への補償などがあります。

労災による指の切断の障害等級は、欠損した指の本数や部位、親指かそれ以外かなどによって変わってきます。

仕事中に指を切断した場合には、労災保険による補償だけではなく、会社に対しても慰謝料や逸失利益等の損害賠償を請求できる可能性があります。

指切断事故にあった後は、将来のことに不安を感じ、パニックになってしまいかもしれませんが、あなた自身の権利を守るために冷静に行動をしていく必要があります。

この記事をとおして、仕事中に指を切断してしまった際に知っておいていただきたい法律の知識を分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、工場等の指切断事故と労災について、指の欠損の障害等級や金額を説明した上で、対処法4つを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、仕事中に指を切断してしまった場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

労災による指切断事故とは、業務遂行中に業務に起因して指を切断してしまう事故をいいます。

労働災害(労災)とは、労働者が業務を遂行している最中に、または業務に関連して負った傷病や障害、死亡などをいいます。

その中でも指切断という重大な外傷は、身体的・精神的な負担が大きく、労働能力に直結する深刻な事故です。

特に手や指は、あらゆる職種で日常的に使う部位であるため、切断による影響は計り知れません。

労働者の生活や仕事の継続性に大きな支障をきたす可能性があり、補償や今後の働き方にも関わってきます。

労災として認定されるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件を満たしている必要があります。

つまり、「仕事中」であり、「仕事が原因」であったことが明らかであれば、原則として労災の対象となります。

なお、通勤途中や休憩中の事故であっても、条件を満たせば労災が認定される可能性があります。

仕事中の怪我と労災については、以下の記事で詳しく解説しています。

指切断事故は、あらゆる業種で起こりうる深刻な労災です。

特に機械や刃物を取り扱う現場では、わずかな油断が大事故につながる可能性があります。

ここでは、よくある仕事中の指切断事故の事例として、以下の3つ紹介します。

それぞれの事例を通じて、どのような状況で事故が起こるのかを具体的に知っておくことが、再発防止やリスク管理の面でも有益です。

それでは、これらの事例について順番に説明していきます。

工場での重機を使った作業は、常に一定の危険を伴います。

例えば、ベルトコンベアやプレス機、シャーリングマシンなどの設備で製品を加工中、ライン停止の合図を誤認して手を差し込んでしまい、指を挟んでしまうといったケースが考えられます。

また、メンテナンス作業時に安全ロックを解除した状態で修理を進めていたところ、機械が意図せず作動し、作業員の指が挟まれることも想定されます。

事故の背景には、作業中の確認不足やヒューマンエラーのほか、設備の安全装置が適切に機能していなかったり、作業手順の徹底が不十分であったりするケースが多くあります。

安全装置の整備や作業マニュアルの明文化・周知、安全教育の徹底が事故防止には不可欠です。

建設現場では、電動丸ノコなどの切削機器を使用する場面が多く見られます。

例えば、不安定な足場や姿勢のまま機器を扱ったことで、誤って刃に手が触れてしまい指を負傷するリスクがあります。

防刃手袋を装着していなかった場合、被害が拡大するおそれもあり、適切な保護具の使用が重要です。

集中力の低下や納期へのプレッシャーなど、精神的な負荷が安全意識を鈍らせ、事故の引き金になることもあります。

飲食店の厨房では、ミンチ機やスライサーなどの食品加工機械を扱うことが日常的にあります。

こうした機器は構造が単純である一方、使用を誤ると重大なケガにつながる危険性があります。

例えば、スイッチを切らずに材料を手で押し込んだ結果、指が巻き込まれるといった事故が想定されます。

新人スタッフやアルバイトなど、機械の扱いに慣れていない従業員には特に注意が必要で、十分な研修と監督体制が不可欠です。

厨房でミンチ機を操作中、誤ってスイッチを入れたまま食材を押し込もうとし、指が巻き込まれて欠損してしまうケースがあります。

指を切断した際の仕事復帰は、手術後2~3か月と言われています。

ただし、これはあくまで目安であり、切断された部位や本数、手術方法、リハビリの進行具合などにより、復帰までの期間は大きく変わることがあります。

例えば、親指を失った場合と小指を失った場合では、日常動作や業務への支障の度合いも異なります。

復職にあたっては、医師の診断とリハビリの進捗に基づいて、無理のないスケジュールで進めることが重要です。

また、復職後も一定期間は作業制限や配置転換を行うことが望ましく、必要に応じて産業医や職場と連携して就労環境を調整することが求められます。

復職を急いでしまうと、痛みや機能障害が再発したり、心理的ストレスを抱えたりすることもあるため、焦らず段階的な復帰を心がけましょう。

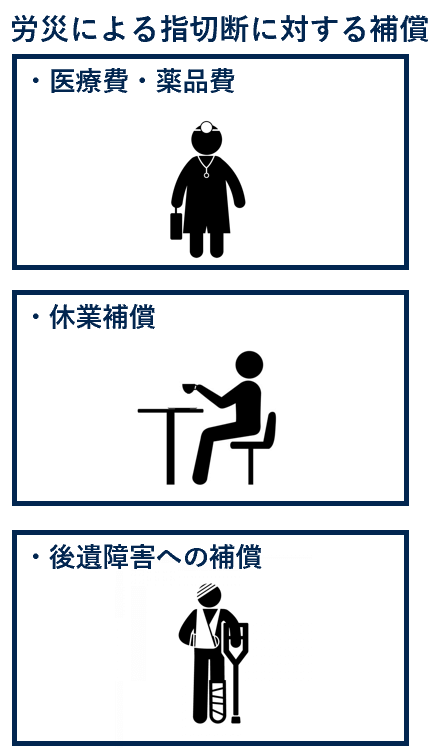

仕事で指を切断してしまった場合には、労災保険によりいくつかの補償を受けることができる可能性があります。

労災保険は、一人でも労働者を使用する事業はその種類を問わずすべてに適用されるためです。

例えば、労災による指切断に対する補償としては、以下のものがあります。

それでは、これらの補償について順番に説明していきます。

労災による指切断への補償の1つ目は、医療費や薬品費です。

診察費用や検査費用、レントゲン費用、手術費用、処方された薬代などがかかることがあります。

労災病院で治療を受ける際には、無料で治療を受けることができ、労災保険から直接労災病院に支払いが行われることになります。

労災病院以外で治療を受ける際には、一度自分で立て替えた後に、労災保険から返金してもらうことになります。

具体的には、労災と医療費については、以下の記事で詳しく解説しています。

労災による指切断への補償の2つ目は、休業補償です。

労災により指を切断してしまった場合には、しばらく仕事をすることが難しくなってしまうのが通常であり、通常、手術後2~3ヶ月は安静にしている必要があります。

このような場合には、休業補償により、給付基礎日額(事故直前の3ヶ月の平均給与)の約80%が労災保険により補償されます。

内訳は、休業補償給付60%、休業特別支給金20%となります。

労災による指切断への補償の3つ目は、後遺障害への補償です。

指の欠損は、多くの場合「後遺障害」として認定される可能性があります。後遺障害と認められた場合には、障害等級に応じた「障害補償給付」が支給されます。

この給付には、一時金として支給される場合と、年金として支給される場合があります。障害の程度が重く、等級が1級~7級に該当する場合は年金、それ以外の8級~14級の場合は一時金となります。

たとえば、親指を含む2本の指を失った場合は8級に該当し、障害補償一時金として給付基礎日額の503日分が支給されることになります(※金額は目安です)。

このように、指の切断による後遺障害には、具体的な等級と給付日数が定められており、労災認定後の重要な補償制度の一つとなっています。

労災の後遺症については、以下の記事で詳しく解説しています。

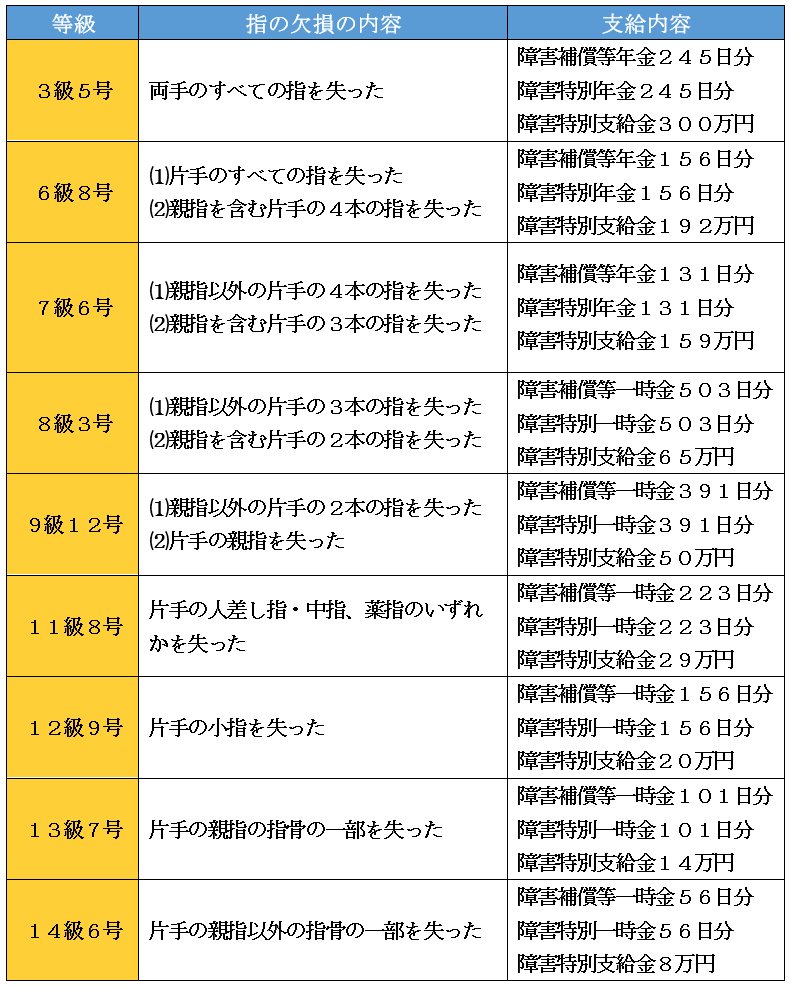

労災による指の切断の障害等級は、欠損した指の本数や部位、親指かそれ以外かなどによって変わってきます。

以下は、労災で指を欠損した場合に該当する障害等級と支給内容の早見表です。

※障害補償等年金は、給付基礎日額をベースに毎年支給されます。

※障害特別年金は、算定基礎日額をベースに毎年支給されます。

※障害補償等一時金は、給付基礎日額をベースに1回のみ支給されます。

※障害特別一時金は、算定基礎日額をベースに1回のみ支給されます。

※障害特別支給金は、1回のみ支給されます。

障害等級が高いほど重い障害とされ、補償額も高額になります。認定にあたっては、医師の診断書や画像所見が必要となるため、適切な記録と証拠を整えることが大切です

仕事中に指を切断した場合には、労災保険による補償だけではなく、会社に対しても損害賠償を請求できる可能性があります。

労災により補償されるのは損害の一部だけにすぎず、会社も安全配慮義務違反などの責任を負う可能性があるためです。

例えば、慰謝料については、労災では補償されませんので、精神的苦痛の補償を受けるためには、会社に対して、損害賠償を請求する必要があります。

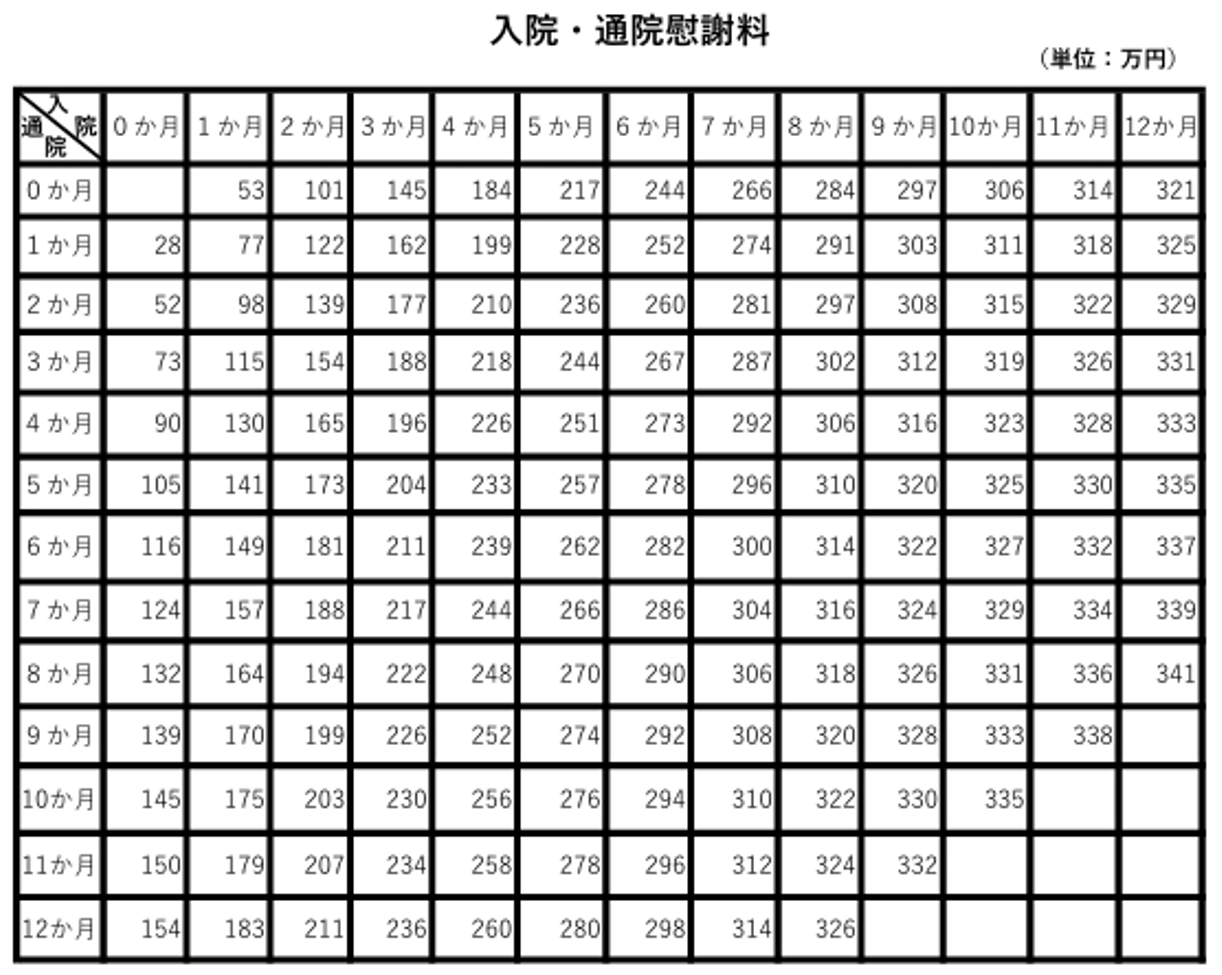

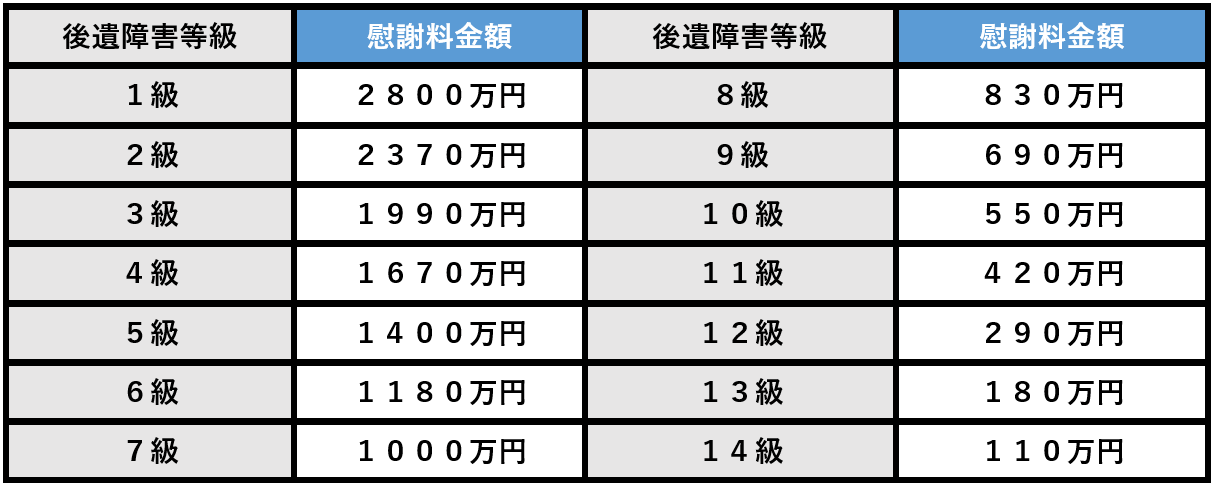

入院や通院をした場合の慰謝料は、概ね以下のとおりとされることがあります。

(出典:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)

後遺症の慰謝料は、概ね以下のとおりとされることがあります。

(出典:『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)

また、労災では休業補償や後遺障害の補償は不十分ですので、不足する差額については会社に対して、損害賠償を請求する必要があります。

安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求については、以下の記事で詳しく解説しています。

指切断事故にあった後は、将来のことに不安を感じ、パニックになってしまいかもしれませんが、あなた自身の権利を守るために冷静に行動をしていく必要があります。

会社は労災の申請に協力的でないこともありますし、適切な補償を勝ち取るためにも有利な事情やあなたの権利は積極的に主張していく必要があるためです。

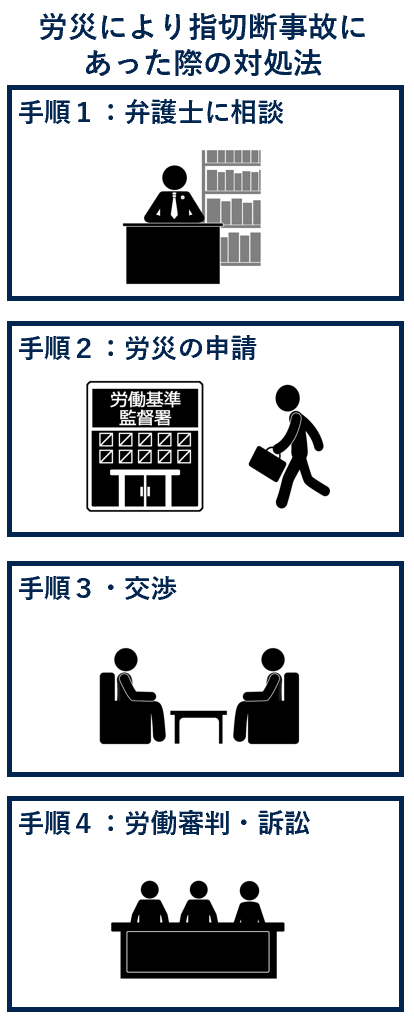

具体的には、労災により指切断事故にあった際には以下の手順で対処していきましょう。

それでは、これらの手順について順番に説明していきます。

労災により指切断事故にあった際の対処法の1つ目は、弁護士に相談することです。

あなたが受けることができる補償の内容や権利、法的な見通しについて助言してもらうといいでしょう。

また、ポイントを押さえたうえで有利な事情を説得的に説明していくことができるかによっても結果は大きく変わってくる可能性がありますので、早い段階から弁護士のサポートを受けるといいでしょう。

ただし、弁護士であれば誰でもいいというわけではなく、労働問題に注力していて、労災事案の実績のある弁護士を探すといいでしょう。

労災により指切断事故にあった際の対処法の2つ目は、労災の申請をすることです。

労災の補償を受けるためには、所定の様式を記入して、労基署に提出する必要があります。

会社には事業主としての証明、病院には医師による証明をお願いすることになります。

労災の申請を行ったら労基署の調査に協力して、労災の認定をしてもらいましょう。

労災により指切断事故にあった際の対処法の3つ目は、交渉をすることです。

労災の認定がされたら、調査資料一式を取得したうえで、その認定結果などを踏まえて、会社に対して、損害賠償を請求していくことを検討します。

請求の内容を書面に整理して会社に通知しましょう。会社から回答があったら争点が明確になりますので、話し合いにより折り合いをつけることが可能か協議します。

示談により解決をすることができれば、早期に少ない負担で良い解決をすることができる可能性があります。

労災により指切断事故にあった際の対処法の4つ目は、労働審判・訴訟を提起することです。

話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討することになります。

労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きです。調停が成立しない場合には、労働審判委員会が審判を下します。

審判には雇用主側も労働者側も異議を出すことができ、異議が出た場合には通常の訴訟に移行することになります。

早期に実態に即した解決をすることが期待できる手続きです。

労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

労働審判とは何かについては、以下の動画で詳しく解説しています。

訴訟は、期日の回数の制限などはとくにありません。1か月に一回程度の頻度で、裁判所の指揮に応じながら、交互に主張を繰り返していきます。解決まで1年以上を要することもあります。

労災に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

労働弁護士コンパスで

労働問題に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、工場等の指切断事故と労災について、指の欠損の障害等級や金額を説明した上で、対処法4つを解説しました。

この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。

この記事が仕事中に指を切断する事故にあってしまい困っている方の助けになれば幸いです。

弁護士に相談する

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

豊田雄一郎

フリューゲル法律事務所

東京都文京区白山二丁目2-11 岡本ビル303号室

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

小竹真喜

黒木法律事務所

北海道札幌市中央区大通西10丁目 南大通ビル7階

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3

詳細はこちら

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。