2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/11/25

法律手続

弁護士同士がどのようにして落としどころを決めるのか知りたいと感じたことはありませんか。

お互い主張が対立している紛争状況の中で、何を考えてどのように解決していくのかということは、中々イメージしにくいですよね。

もしかしたら、弁護士同士が内々で話を決めて八百長のようなことをしているのではないかと疑っている人もいるかもしれません。

弁護士同士の落としどころとは、双方が歩み寄り納得して円満に和解できる着地点のことです。

当事者同士では話し合いがまとまらない場合でも、弁護士同士が交渉すると円滑に和解できるということが少なくありません。

落としどころについては、双方が主張反論を繰り返していく中でより具体化・明確化していくことになり、最終的には早期解決の意向やコストなどの問題も影響してきます。

最初は書面などで双方の主張や立場を明確にすることが通常ですが、事実関係や法的な主張が整理できてきたら、電話なども使いながら感触を確かめながら進めていくことも多いです。

また、弁護士同士であっても上手に落としどころを見つけるのは簡単なことではなく、いくつかのポイントを押さえておかなければなりません。

実は、弁護士同士の落としどころといっても、弁護士によっても考え方は違いますし、同じような事案でも依頼者本人の意向によっても大きく変わってきます。

経験や知識を駆使して相手方を説得しながらも、必要な部分は譲歩を行い、早期に適切な解決を図ることは、弁護士の醍醐味であり、やりがいを感じる部分です。

この記事をとおして、多くの方に弁護士同士の落としどころというのがどのようなものなのかについて知っていただけますと幸いです。

今回は、弁護士同士の落としどころとは何かを説明したうえで、交渉の流れや方法と3つのポイントを解説していきます。

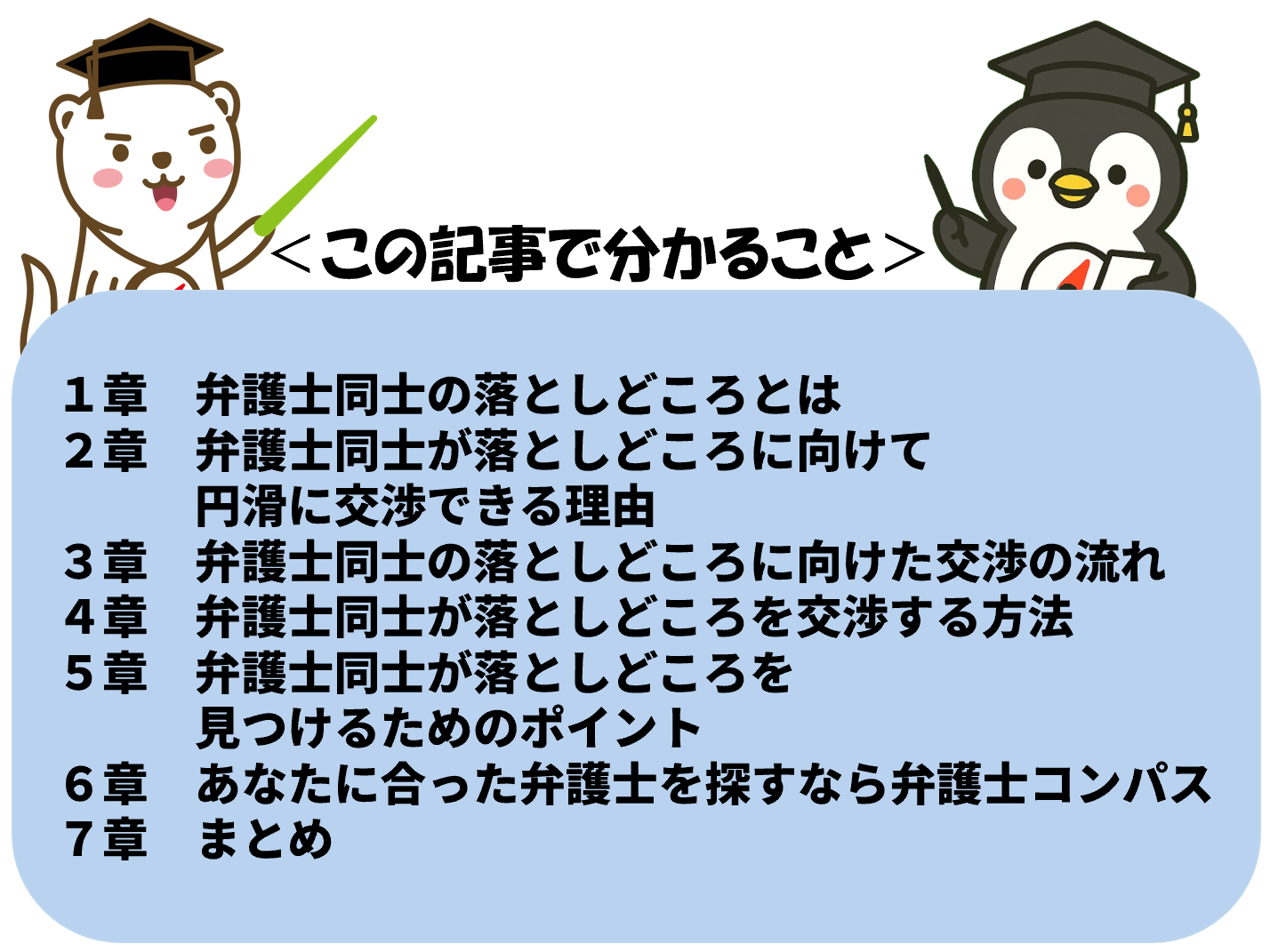

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、弁護士同士の落としどころというのは早期に良い解決をするためにも非常に重要なものであることがよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

弁護士同士の落としどころとは、当事者双方が歩み寄り、無理なく納得できる解決策に到達する着地点のことを指します。

紛争の当事者だけでは感情的になって話し合いが進まないこともありますが、弁護士が間に入ることで冷静に現実的な解決策を見いだせるのです。

弁護士は依頼者の利益を守りながらも、法律や判例に基づき客観的に交渉を進める役割を担っているからです。

相手方の弁護士も同じ立場にあるため、双方で折り合いをつける視点を持ちやすくなります。

例えば、解雇をめぐるトラブルで一方が「不当解雇だから復職したい」と主張し、もう一方が「復職にはどうしても応じられない」と考えている場合があります。

弁護士同士が話し合えば、転職活動に相当する期間の生活を維持するための補償を上乗せするなどの落としどころを見つけられることがあります。

このように弁護士同士の落としどころというのは、ただの妥協ではなく、依頼者の利益を守りながら早期に少ない負担で良い解決を導くためのものなのです。

弁護士同士が交渉すると、当事者だけではまとまらない話し合いがスムーズに進みやすくなります。

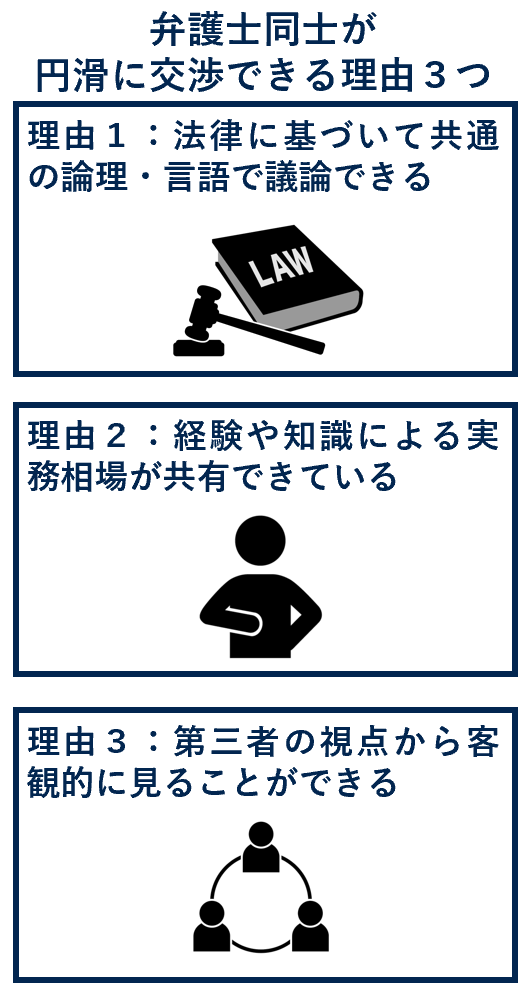

例えば、弁護士同士が円滑に交渉できる理由としては以下の3つがあります。

それでは、弁護士同士が交渉をスムーズに進められる理由について順番に見ていきましょう。

弁護士同士の交渉が円滑に進む大きな理由は、共通の基盤として「法律」があることです。

互いに同じ法律や判例を参照するため、議論の前提がずれることなく、効率的に話し合いを進められます。

例えば、残業代の未払いをめぐる交渉であれば、労働基準法や過去の判例を基準に議論します。

これにより、相手の主張を感情的に否定するのではなく、法律のルールに照らして「正しいかどうか」を整理していきます。

このように、法律を共通の言語として使うことで、当事者の思いに偏らず、公平な視点から落としどころを探れるのです。

弁護士は数多くの事件を扱う中で、実務上どの程度の解決が多いかという「相場観」を身につけています。

相手方の弁護士も同じような経験を持つため、過去の事例を踏まえた現実的な解決案を出しやすいのです。

例えば、解雇に関する和解金額の交渉では、「同種の事件ではおおよそ〇か月分の賃金相当で解決することが多い」といった共通認識を持つことができます。

こうした知識があるため、極端に不合理な提案を避け、早い段階で現実的な妥協点を探れるのです。

このように、弁護士同士だからこそ共有できる経験と知識を活用して、円滑に交渉しやすくなります。

弁護士は依頼者の代理人ですが、同時に「第三者的な視点」を持って事案を分析できます。

当事者本人は感情的に強く主張したい点があっても、弁護士は事実や証拠、裁判になった場合の見通しを踏まえて冷静に判断します。

例えば、離婚の事案において、出て行ってしまった妻とどうしても同居し続けたいので連れ戻してほしいという、夫がいたとします。

しかし、現在の裁判では、離婚自体を争うことはできたとしても、同居を強制することまでは難しくなっています。

例えば、彼女にお金を貸したので返してほしいという事案において、デート代を出してもらったことはあるが、借りていたわけではないと反論されたとします。

このような場合、証拠がないと返還の約束をしていたことを証明することは難しいことがあります。

このような場合に最終的に判決になった場合の見通しなどを踏まえながら、現実的な視点を交えることがで、交渉が前に進むのです。

弁護士同士は代理人でありながら、客観的に事案を整理する役割を果たすことで、落としどころを見つけやすくしています。

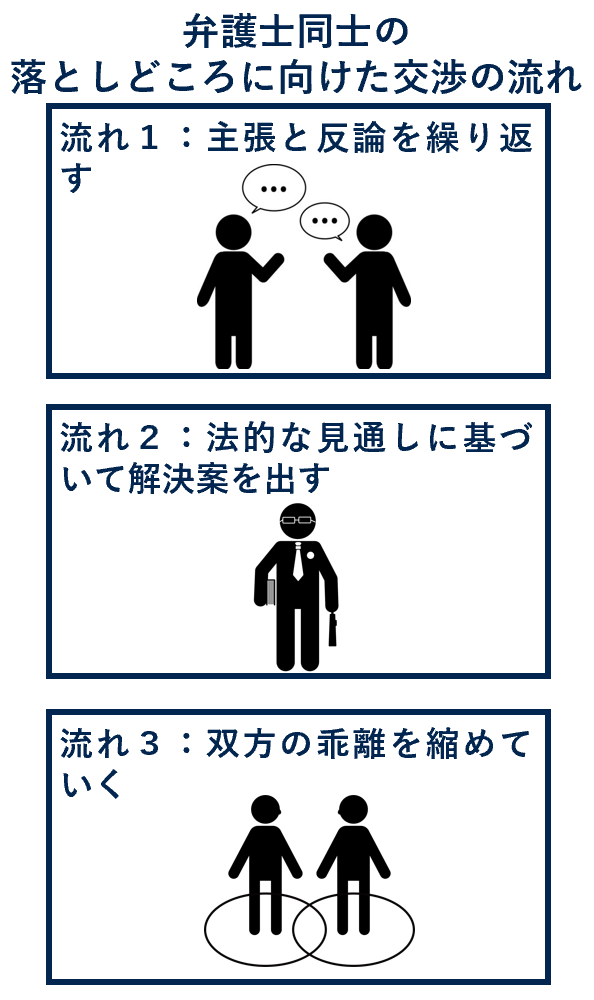

弁護士同士が交渉するときには、一定の流れに沿って落としどころを探っていきます。

この流れを知っておくと、依頼者としても「今どの段階なのか」を理解でき、安心して任せやすくなります。

例えば、弁護士同士の落としどころに向けた交渉の流れは以下の3つの段階に分けられます。

それでは、弁護士同士がどのように交渉を進めて落としどころを見つけるのか、順番に見ていきましょう。

交渉の最初の段階では、双方の弁護士が依頼者の主張を明確に伝え合い、それに対する反論を繰り返します。

この作業によって、争点が整理され、どの部分で意見が一致していないのかがはっきりしてきます。

例えば、残業代請求をめぐる交渉では、「時間外手当と休日手当が支払われていない」という主張と、「管理監督者だから対象外だ」という反論が交わされます。

こうしたやり取りを重ねることで、争点が明確になり、落としどころを考える土台が整うのです。

この段階は時間がかかることもありますが、正しい着地点を見つけるために欠かせないプロセスといえます。

争点が整理されると、次に双方の弁護士は「裁判になったらどう判断されるか」という法的な見通しも踏まえながら、解決案を出します。

このとき、判例や法律に基づく予測がベースになるため、現実的で納得しやすい案が提示されやすくなります。

例えば、不貞慰謝料の請求であれば、加害者側から別居や離婚をしたとの事実がなく、期間も短いため、求償権の放棄を前提に40万円の慰謝料が提示されることがあります。

これに対して、被害者側は、夫婦関係は破綻に至っており、離婚調停の準備中で求償権を放棄する必要もないので、200万円の慰謝料を払ってほしいなどと提示します。

こうして、双方が客観的な基準を共有しながら妥協点を模索することで、より早く落としどころに近づくことができるのです。

最終段階では、提示された解決案をもとに、双方の主張の差(乖離)を少しずつ縮めていきます。

互いに譲歩できる部分を調整しながら、依頼者が受け入れられる最終的な合意点を探ります。

例えば、最初は「慰謝料40万円を支払う」という主張と「200万円を求める」という主張で隔たりが大きくても、交渉を重ねる中で「100万円で和解する」という着地点に収まるケースもあります。

この段階では、弁護士同士の経験や交渉力、依頼者の早期解決に向けた意向なども金額に影響してくることがあります。

冷静に対話を続けることで、現実的で納得できる落としどころを見つけやすくなります。

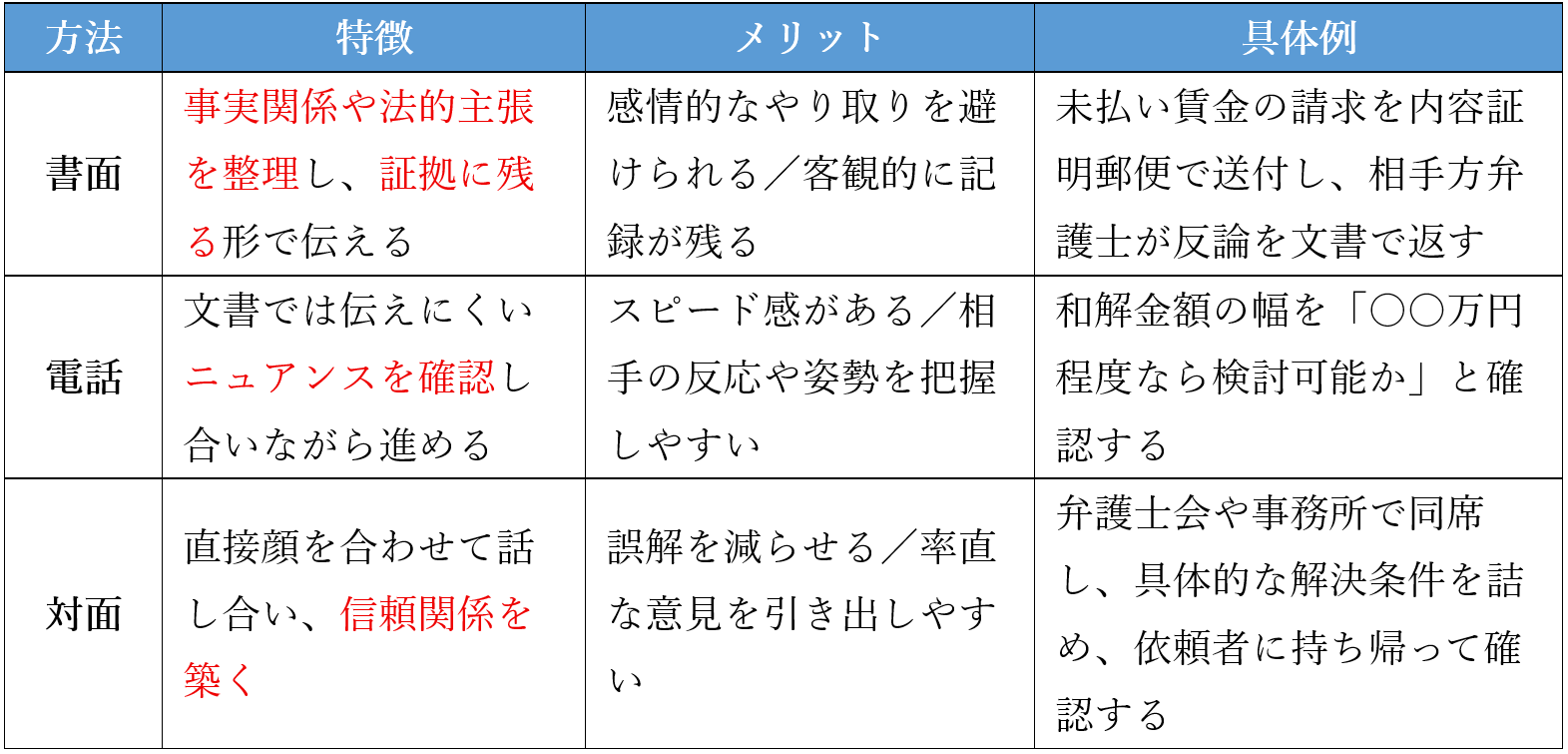

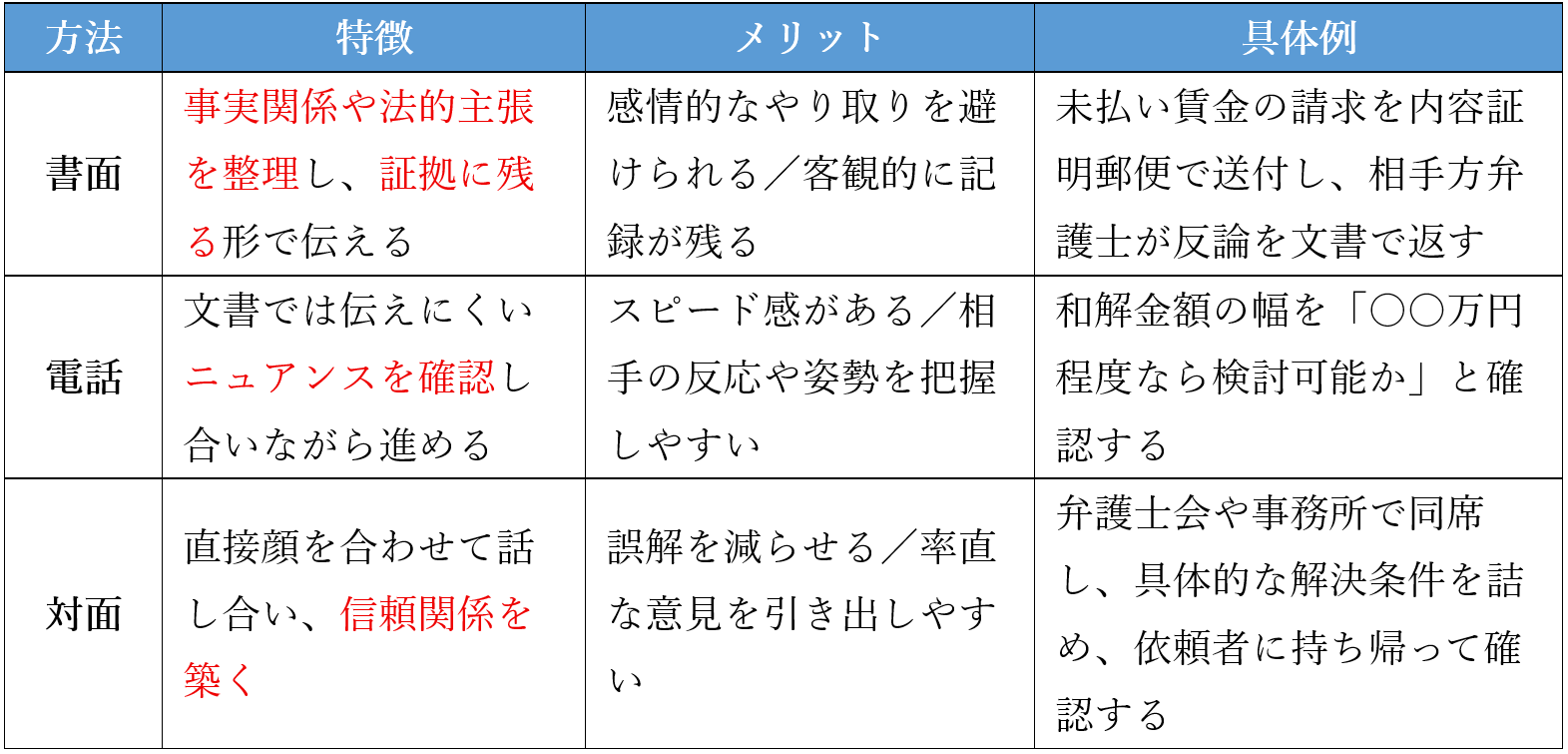

弁護士同士が落としどころを探るときには、いくつかの方法を組み合わせながら交渉を進めます。

方法ごとに特徴がありますので、状況に応じて適切な方法を選択していきます。

例えば、弁護士同士の交渉方法としては以下の3つがあります。

それでは、弁護士同士が実際にどのような方法で交渉を行うのか、順番に見ていきましょう。

交渉の基本となる方法が「書面」です。

書面では、事実関係や法的主張を整理し、証拠に残る形で相手方に伝えることができます。

感情的なやり取りを避け、客観的に記録が残る点が大きなメリットです。

例えば、未払い賃金を請求する場合には、弁護士が内容証明郵便で請求額や根拠を明確に示します。

相手方弁護士もそれを受けて反論を文書で返すことで、議論の整理が進みます。

このように、事実関係や法的な主張、あなたの立場を整理していくには、書面が適切です。

書面だけでは交渉が硬直しやすいため、電話を使って柔軟に話を進めることもよくあります。

電話では、文書では伝えきれないニュアンスや相手の反応を確認でき、歩み寄りの余地を探りやすくなります。

例えば、和解金額の幅を提示するときに「〇〇万円程度なら検討可能か」と確認し合うことで、相手の考え方や交渉姿勢を把握できます。

電話でのやり取りはスピード感があり、合意形成を加速させる効果があります。

交渉が大きく進展する局面では、対面で話し合うこともあります。

直接顔を合わせることで、相手方代理人との信頼関係を構築しやすく、誤解も減らせます。

例えば、弁護士同士が弁護士会やどちらかの事務所に赴き、同席して具体的な解決条件を詰めます。

双方納得できる方向性や落としどころを見つけることができれば、持ち帰り依頼者の意向を確認します。

このように、対面での交渉は最終的な落としどころを固めることも有効な方法の一つです。

弁護士同士の交渉で円滑に落としどころを見つけるには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

これらを意識することで、解決までの時間やコストを抑えつつ、依頼者にとって納得できる結果に近づきやすくなります。

例えば、弁護士同士が落としどころを見つけるためのポイントとしては以下の5つがあります。

それでは、弁護士同士が交渉を進めるうえで大切なポイントについて、順番に見ていきましょう。

交渉では、裁判になった場合の見通しを正確に立てることが不可欠です。

判例や実務相場を踏まえることで、依頼者にとって不利にならない範囲で現実的な提案が可能になります。

例えば、不貞慰謝料の和解の話し合いでは、裁判例が慰謝料金額を判断する様々な要素から判決になった場合のおおよその金額の見通しを立てます。

こうした根拠があることで、相手に納得感を持たせながら交渉を進めやすくなるのです。

交渉する際には、最初の段階でおおよその見通しや方針を立てて一貫して交渉していく必要があります。

あなたの態度や発言がぶれてしまうと、建設的な話し合いはできず、解決に向けて前に進んでいかないためです。

例えば、交渉の初期段階で解決金50万円であれば応じると提示したのに、相手方からの応じるとの回答を受けて、もっと大きな金額を請求する方針に変更する場合です。

あなたが一度50万円であれば応じると言ったから、相手方がこれに応じると回答したのに、やはり100万円払ってほしいと言えば、信頼関係は完全に壊れます。

あなたが何を言っても本当にそのつもりがあるのかもわからないので、相手方もこれ以上歩み寄ることに消極的になり、態度を硬化させるでしょう。

一貫した対応をしていくことが落としどころに向けて建設的な交渉をしていくことの第一歩なのです。

裁判は時間がかかり、費用も発生します。

その負担を理解することで、弁護士同士も「早期に和解したほうが依頼者にとって有利」と判断しやすくなります。

例えば、裁判費用の相場は、52万円~160万円程度です。

解決までに1年以上かかることも少なくありません。

裁判を行ったとして交渉より増額できる金額が20万円~30万円にとどまるようなばあいには、和解で解決した方が合理的なこともあるでしょう。

このように裁判手続きに要する時間やコストは、双方にとって早期解決の落としどころを探るインセンティブになるのです。

裁判費用の相場は、以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士同士の交渉で重要なのは、感情ではなく事実と法律と証拠に基づいて話すことです。

感情的になると議論が平行線をたどり、解決が遠のいてしまいます。

例えば、相手方を煽るような発言や文書を記載するようなことは、建設的な解決には程遠い対応になります。

相手方に強い気持ちがある状況でも、あなたが冷静な記載に終始すれば、相手方も感情を抑え、解決に向けて大人な対応をしようと考えます。

一方で、あなたが相手方を非難し責めるような、強い言葉を使えば、相手方も合理的な解決を捨てて、感情に任せた対応をしてきやすくなります。

相手方との間で事実認識や相場について共通認識を構築できない場合には、裁判所を用いることも検討します。

裁判所が何らかの判断を示さないと双方の乖離が埋まらないということもあるためです。

例えば、労働者の見通しでは解雇は無効であるが、会社の見通しでは解雇は有効と言った場合には、裁判所が心証を開示しないとその溝が埋まらないことがあります。

そのため、話し合いの前提となる共通認識を構築できない場合には、裁判所の判断を仰いだうえで解決を進めていく必要がある場合もあります。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、弁護士同士の落としどころとは何かを説明したうえで、交渉の流れや方法と3つのポイントを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ

・弁護士同士の落としどころとは、当事者双方が歩み寄り、無理なく納得できる解決策に到達する着地点のことを指します。

・弁護士同士が円滑に交渉できる理由としては以下の3つがあります。

理由1:法律に基づいて共通の論理・言語で議論できる

理由2:経験や知識による実務相場が共有できている

理由3:第三者の視点から客観的に見ることができる

・弁護士同士の落としどころに向けた交渉の流れは以下の3つの段階に分けられます。

流れ1:主張と反論を繰り返す

流れ2:法的な見通しに基づいて解決案を出す

流れ3:双方の乖離を縮めていく

・弁護士同士の交渉方法としては以下の3つがあります。

・弁護士同士が落としどころを見つけるためのポイントとしては以下の5つがあります。

ポイント1:判例や実務相場を踏まえ法的な見通しを正確に立てる

ポイント2:適切な方針を立てて一貫した交渉を行う

ポイント3:裁判手続きに要する時間とコストを理解する

ポイント4:感情的な交渉はせず冷静に事実と法律と証拠を指摘する

ポイント5:共通認識を構築できない場合は裁判所を用いる

この記事が弁護士同士がどのようにして落としどころを決めるのか知りたいと感じている方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

岡本隼弥

弁護士法人プロテクトスタンス

詳細はこちら

松田 公利

弁護士法人松田共同法律事務所

宮崎県宮崎市別府町6番1号

詳細はこちら

松村智之

松村法律事務所

京都府京都市中京区光リ堂町420 京都インペリアルビル5階502

詳細はこちら

高谷滋樹

都総合法律事務所

京都府京都市中京区山伏山町540丸池藤井ビル5階

詳細はこちら

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

森下範凰

九段法律事務所

東京都新宿区新宿2丁目1番7号 井門新宿御苑ビル2階

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します…

2025年11月13日

法律手続

証拠説明書は、主張書面に比べ軽視されがちですが、立証の全体像を示すうえで重要な書面となります。今回は、証拠説明書とは何かを説明したうえで、テンプレート書式や書き方と簡単な記載例11個を紹介しながら、実務上の取り扱いや注意点を解説します。