!.png)

2025年3月8日

労働一般

厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025/08/16

退職勧奨

会社から休職するなら退職しろと言われて悩んでいませんか?

自分の生活がどうなってしまうのか、退職した方がいいのではないかと不安になっている方もいるかもしれません。

休職するなら退職しろと発言する真意は、労務管理や経済的な理由によるものであることが多く、会社側の都合によるものです。

会社が労働者に対して、休職するなら退職しろとの発言をした場合には、違法となる可能性があります。

休職したら終わりであるなどとの話を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、実際には正しくありません。

基本的に休職するなら退職しろと言われたとしても、労働者が休職せずに退職するメリットはほとんどありません。

労働者としては、休職せずに退職に応じることについて会社から十分な補償が提示されないのであれば、あえて退職に応じる必要はないでしょう。

知恵袋などで「休職するなら退職しろ」「休職したら終わり」との記載を目にして心配している方もいるかもしれませんが、安易に信じないようにしましょう

もし、会社から休職するなら退職しろと言われた場合であっても、安易に応じず、焦らず、冷静に対処するようにしましょう。

実は、適応障害やうつ病となってしまう方が増えており、休職に伴い退職するように仕向けられるトラブルが後を絶ちません。

この記事をとおして、休職するなら退職しろと言われていまい、もう終わりなのではないかと感じている方々に是非知っておいていただきたいことをわかりやすく説明できれば幸いです。

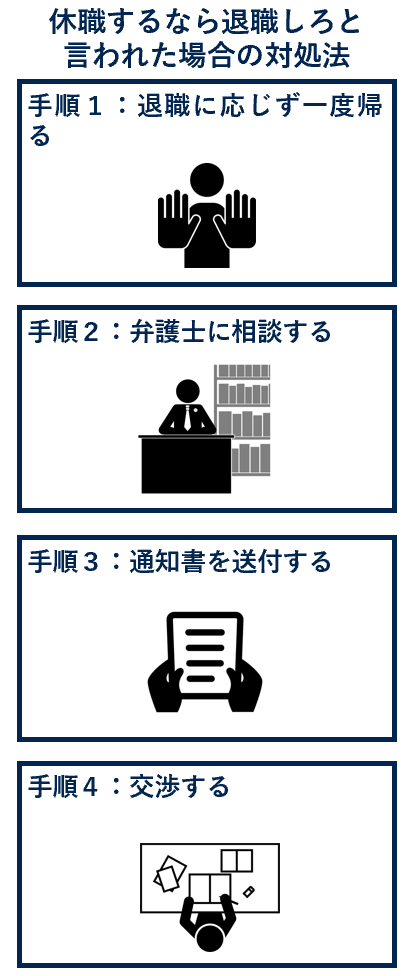

今回は、休職するなら退職しろは違法かを説明したうえで、休職しても終わりにはならないことや対処法4つを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、会社ら休職するなら退職しろ・休職したら終わりと言われた場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

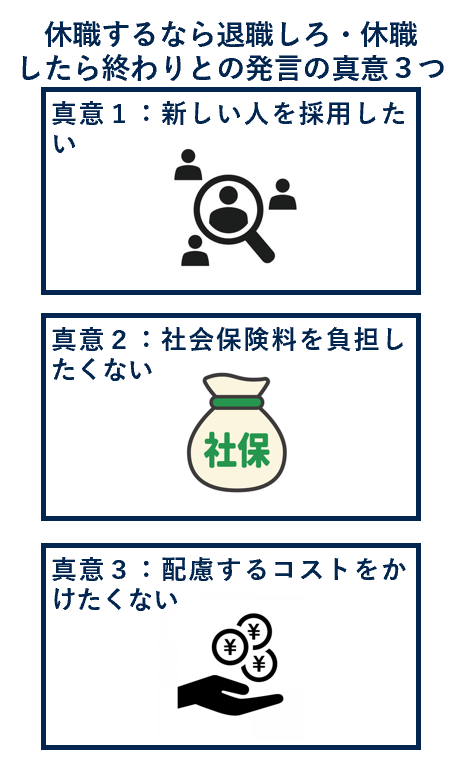

休職するなら退職しろと発言する真意は、労務管理や経済的な理由によるものであることが多く、会社側の都合によるものです。

つまり、会社は、労働者から休職制度を利用されるのが嫌であるため、このような発言をすることがあるのです。

例えば、休職するなら退職しろ・休職したら終わりとの発言の真意としては、以下の3つがあります。

それでは、これらの真意について順番に説明していきます。

会社が「休職するなら退職しろ」と言う理由のひとつは、新しい人材を採用したいからです。

休職中の社員を抱えたままだと、欠員補充ができず、現場の業務に支障をきたすことがあります。

例えば、長期休職が続くと、他の社員への負担が増え、チーム全体のパフォーマンス低下につながることもあります。

そのため、会社はできるだけ早く新しい人材を入れたいと考え、退職を促してくることがあるのです。

もう一つの理由は、休職中も会社が社会保険料を負担し続ける必要があるからです。

労働者が休職している間も、会社には一定のコストが発生しており、特に中小企業などでは経営負担と感じることが少なくありません。

例えば、休職中に支払う健康保険料や厚生年金保険料は、会社のキャッシュフローに直接影響を及ぼします。

こうした理由から、早期に退職させたいと考える会社もあるのです。

さらに、復職に向けた配慮が会社にとって負担だと考えられる場合もあります。

休職者が復職する場合、業務内容の調整や勤務時間の短縮といった特別な配慮が必要になることがあり、これを会社は負担と感じることがあります。

例えば、復職後すぐに通常業務に戻れない場合、周囲のサポート体制を整える必要があり、これが会社にとって手間やコストになるのです。

結果として、会社は「休職するくらいなら退職してほしい」と考えるようになる場合があります。

会社が労働者に対して、休職するなら退職しろとの発言をした場合には、違法となる可能性があります。

会社の態様や労働者への影響によっては、権利侵害や債務不履行となることがあるためです。

例えば、休職するなら退職しろ・休職したら終わりとの発言が違法になるケースとしては、以下の3つがあります。

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。

休職するなら退職しろ・休職したら終わりとの発言は、退職強要に該当することがあります。

会社は、労働者に対して自主的に退職するように促す場合でも、その意思を無視することは許されないとされています。

労働者の意思を無視して無理矢理退職させることは、違法に労働者の権利を侵害するものとして不法行為となる可能性があります。

例えば、労働者が休職させてほしいと伝えているにもかかわらず、数時間にわたり退職するように迫り続ける行為は違法となる可能性があります。

休職するなら退職しろ・休職したら終わりとの発言は、パワハラ(パワーハラスメント)に該当することがあります。

パワハラとは、職場内での優越的な立場を利用して、業務の適正な範囲を超えた精神的苦痛を与える行為をいいます。

例えば、「病気なんかで迷惑をかけるな。休職するなら退職しろ!」と大勢の前で罵声を浴びせたような場合などには、違法となる可能性があるでしょう。

パワハラの慰謝料相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

休職するなら退職しろ・休職したら終わりとの発言は、安全配慮義務違反に当たる可能性があります。

会社は、労働者が安全かつ健康に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)を負っています。

例えば、労働者が会社に対して休職したい旨を伝えたにもかかわらず、会社から休職するなら退職しろ・休職したら終わりとの発言をされて休職できなかったとしましょう。

これにより、労働者の病状は悪化してしまい、適応障害やうつ病を発症した場合などには、安全配慮義務違反となる可能性があります。

安全配慮義務違反の訴えについては、以下の記事で詳しく解説しています。

休職したら終わりであるなどとの話を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、実際には正しくありません。

なぜなら、休職は労働者を守るための正当な制度であり、休職後も労働者としての権利が守られるからです。

休職したからといって即座に立場を失ったり、将来が閉ざされたりするわけではありません。

具体的には、休職したら終わりが嘘である理由を3つ整理すると以下のとおりです。

それでは、これらの理由について順番に説明していきます。

休職期間中は、療養に専念することができます。

なぜなら、休職期間中については、出勤の義務が免除されることになるためです。

例えば、うつ病や適応障害などの診断を受けた場合、治療に必要な時間を確保するため、一定期間の休職が認められ、復帰までのサポートが行われます。

就業規則を確認すると、勤続年数に応じて3か月~1年半程度の休職期間が設けられていることが多く、数か月、長ければ1年以上、働かずに休むことができるのです。

したがって、「休職=終わり」ではなく、「休職=回復のための大切な期間」と考えるべきです。

休職後に治癒すれば、復職することができます。つまり、療養に専念して直った後は、職場に復帰することができるのです。

なぜなら、休職中も、労働者はその会社に在籍したままになるためです。

例えば、医師による診断書で「就労可能」と判断された場合には、会社に復職を申請することになります

このため、休職したからといって復職の道が閉ざされるわけではなく、回復すれば元の職場に戻るチャンスはきちんと残されています。

休職期間満了と復職拒否については、以下の記事で詳しく解説しています。

休職中は、労働者が出勤しないことを理由に解雇することはできません。

なぜなら、休職は労働者が働けなくても一定期間解雇を猶予する制度だからです。

会社が就業規則により休職制度を定めた以上は、それが労働条件の最低基準としての効果をもつことになります。

会社の就業規則で休職期間を補償しているにもかかわらず、あなたにだけ休職を認めなかったり、休職を短くしたりすることはできないのです。

例えば、休職期間が3か月と定められているのであれば、その間は労働者が出勤できなかったとしても、これを理由に会社は解雇することはできないことになります。

休職と解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。

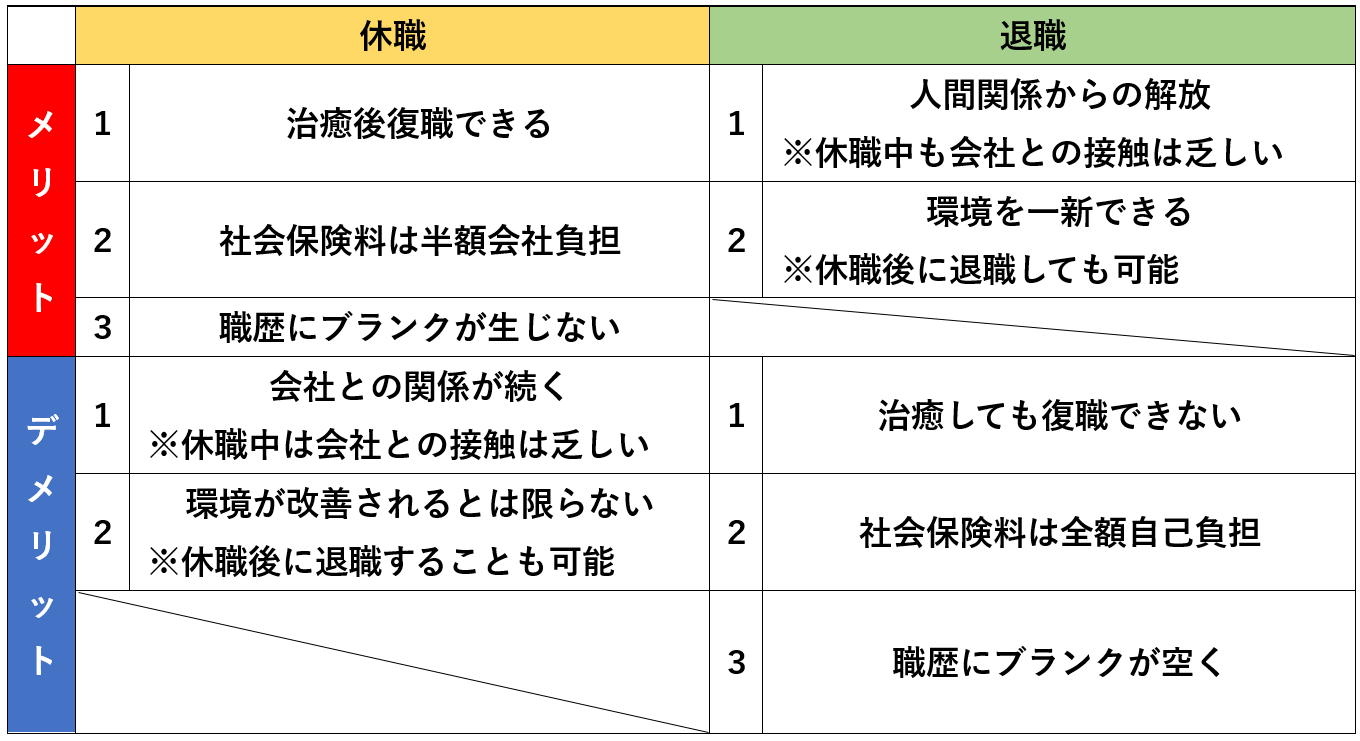

基本的に休職するなら退職しろと言われたとしても、労働者が休職せずに退職するメリットはほとんどありません。

例えば、休職と退職のメリットとデメリットを比較すると以下のとおりです。

それでは、これらについて順番に説明していきます。なお、基本的にデメリットは、メリットの裏返しなので、メリットに絞って説明します。

休職のメリットの1つ目は、治癒後に職場復帰できることです。

回復した際に元の職場へスムーズに戻れるため、キャリアに大きな空白が生じにくいのが利点です。

例えば、うつ病から回復した社員が、休職前と同じポジションに復帰できたケースも珍しくありません。

そのため、長期的なキャリア維持を考えるなら、まずは休職を選択する意義は大きいでしょう。

休職のメリットの2つ目は、社会保険料の半額を会社が負担してくれることです。

社会保険(健康保険・厚生年金)は原則として労使折半であり、休職中もこの仕組みが適用されます。

例えば、仮に自分1人で全額支払わなければならない状況と比較すると、経済的負担はかなり軽減されます。

そのため、治療に専念しながらも、生活面での安心感をある程度保つことができるのが休職の大きな利点です。

休職のメリットの3つ目は、職歴にブランクが生じないことです。

無職になってしまうと履歴書に空白期間ができ、転職活動に不利に働くこともあります。

例えば、休職中であれば、復職後に経歴上の継続性を持たせたまま転職活動を行うことが可能です。

キャリアを大切にしたい方にとって、休職は大きな武器になります。

退職のメリットの1つ目は、職場の人間関係から完全に離れられることです。

問題のある上司や同僚ともう顔を合わせなくて済む安心感があります。

例えば、ハラスメントを受けて精神的に追い詰められていた場合、退職によって一気にストレスが軽減することもあります。

ただし、休職中も基本的には職場との接触はかなり減るため、無理に退職しなくても人間関係のストレスから一時的に逃れることはできます。

退職のメリットの2つ目は、環境を一新できることです。

嫌な上司や社内のしがらみから完全に解放され、新しい環境でリスタートを切ることができます。

例えば、人間関係の悪い職場から離れることで、精神的にも大きな負担が軽減され、前向きな気持ちで次のステップに進めるでしょう。

ただし、休職後に治療を経てから退職しても環境を変えることはできるため、無理に休職せずに退職する必要はないでしょう。

休職と退職のどちらを選ぶかを判断するうえで重要なポイントは、会社から補償が提示されるかどうかです。

労働者としては、休職せずに退職に応じることについて会社から十分な補償が提示されないのであれば、あえて退職に応じる必要はないでしょう。

なぜなら、第4章で説明したとおり、労働者としては、あえて休職を選ばずに退職を選択するメリットがないためです。

休職を選ばずにあえて退職するほどのメリットが会社から提示された場合に退職を検討すれば足ります。

例えば、会社から十分な特別退職金やガーデンリーブが提示されて、生活やキャリアについて補償されるようであれば、退職を検討してもいいでしょう。

特別退職金とは、労働者が自主的に退職に応じることの対価として通常の退職金とは別に支給される退職金です。退職金制度がなくても支給される可能性があります。

特別退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。

ガーデンリーブについては、退職日までの就労を免除し賃金を支払う機関のことです。キャリアにブランクを空けず、生活の不安なく、転職に集中できます。

ガーデンリーブについては、以下の記事で詳しく解説しています。

なお、職場への復帰の可能性は休職を利用するかを検討するうえで重要な判断要素とはならないでしょう。

休職申請時には復職できるかなど分かりませんし、休職期間満了時に復職が困難と判断すれば退職すればいいためです。

また、休職期間中の生活を維持できないリスクについても、少なくとも転職先が決まっていない状況で退職を選択する理由にはならないでしょう。

傷病手当により生活を維持できないのであれば、失業給付によっても生活を維持することは難しい可能性が高いためです。

知恵袋などで「休職するなら退職しろ」「休職したら終わり」との記載を目にして心配している方もいるかもしれませんが、安易に信じないようにしましょう

なぜなら、これらは匿名の個人による投稿であり、法律的な根拠がない主観的な意見にすぎないからです。

実際に休職に関するトラブルを体験していない方が書いていたり、法律や就業規則、判例について正確に理解できていない情報が混ざっていたりすることも珍しくありません。

不安をあおるような情報も多く書かれていることがあるため、冷静な判断が必要です。

もし、これらの記載を見て不安に感じている場合には、労働問題に詳しい弁護士など専門家に相談するようにしましょう。

もし、会社から休職するなら退職しろと言われた場合であっても、安易に応じず、焦らず、冷静に対処するようにしましょう。

あなた自身生活やキャリアを守る必要があるためです。

例えば、休職するなら退職しろと言われた場合の対処手順としては以下のとおりです。

まず、会社から「休職するなら退職しろ」と言われた場合でも、その場で即答する必要はありません。

なぜなら、冷静な判断ができない状況で即答してしまうと、不利な内容を受け入れてしまう危険があるためです。

例えば、その場の空気に流されて退職に応じてしまうと、後から覆すことは容易ではありません。

「弁護士に相談するので一度帰らせていただきます」とだけ回答し、自宅に帰り、落ち着いた環境で情報を整理してから、対応を考えるようにしましょう。

退職合意書の拒否については、以下の記事で詳しく解説しています。

次に、専門家である弁護士に相談することが大切です。

なぜなら、労働問題に詳しい弁護士であれば、法的な見通しを分析して、事案に応じた対応策について助言してもらえるからです。

例えば、退職強要やパワハラに該当する場合には、会社に対して適切な法的対応を取れる場合があります。

また、退職を検討する場合でも、特別退職金やガーデンリーブ等の補償について交渉できることがあります。

自分ひとりで抱え込まず、早めに弁護士に相談して道筋を立てましょう。

会社の不当な対応が続く場合には、弁護士の助言を受けながら通知書を送付しましょう。

なぜなら、通知書により送付することで証拠に残りますし、会社側も対応を改めることが多いです。

例えば、退職強要やパワハラをやめるように警告する通知書を送付することが考えられます。

また、休職制度を利用したいと考えているため退職するつもりはない旨を通知書で送付することも考えられます。

ただし、通知書一度送ってしまうと、有利にも不利にも証拠となる可能性があるため、送付前に弁護士に確認してもらうようにしましょう。

通知書を送付したら、あなたの目的とする解決に向けて交渉していくことになります。

十分な補償があれば解決する余地があるのであれば、退職条件を交渉することになります。

絶対に退職したくなく働き続けたいという場合には、休職制度を利用し治癒した後に復職を申請し、復職後の業務や働き方のすり合わせを行うことになります。

退職条件の交渉については、以下の記事で詳しく解説しています。

退職勧奨対応に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

以上のとおり、今回は、休職するなら退職しろは違法かを説明したうえで、休職しても終わりにはならないことや対処法4つを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が会社から休職するなら退職しろと言われて悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

森江悠斗

森江法律事務所

東京都港区芝浦3-14-15 タチバナビル3階

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

尾形達彦

尾形総合法律事務所

福岡県福岡市中央区1-2-20 グランピア赤坂404

鈴木晶

横浜クレヨン法律事務所

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1ダイヤビル303

内田拓志

東京都千代田区一番町19番地

人気記事

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月22日

不当解雇

休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。

2025年4月13日

ハラスメント

逆パワハラとは、部下から上司に対して行われるパワーハラスメントのことを言います。今回は、逆パワハラとは何かを説明したうえで、6つの事例や判例と簡単な対処法5つを解説します。