2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/11/25

法律手続

弁護士からの通知書で支払いをするように求められて悩んでいませんか?

振り込まないと何か大変なことになってしまうのではないかと不安に感じている方もいますよね。

弁護士からの通知書で支払いを求められても、すぐには振り込まないようにしましょう。

まずは、通知書に記載された内容をよく確認してみることが重要です。

詐欺などではなく実在する弁護士から支払いの請求をされている場合には、無視すると訴訟などに発展してしまうリスクがあります。

弁護士からの通知書が届くケースとしては、借金や不貞をはじめ、家賃等の未納、昨今ではSNSによる誹謗中傷などが増えてきています。

弁護士に相談したうえで、回答を行い、示談書を作成してから、適正な金額を振り込むようにしましょう。

実は、弁護士からの通知書に記載されている金額であっても、法的に適正な金額とは限らず、過大な金額が記載されていることが少なくありません。

この記事をとおして、弁護士からの通知書で支払いを求められた場合に是非知っておいていただきたいことを分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、弁護士からの通知書で支払いを求められたらどうすればいいのか、確認事項5つと簡単な対処法を解説していきます。

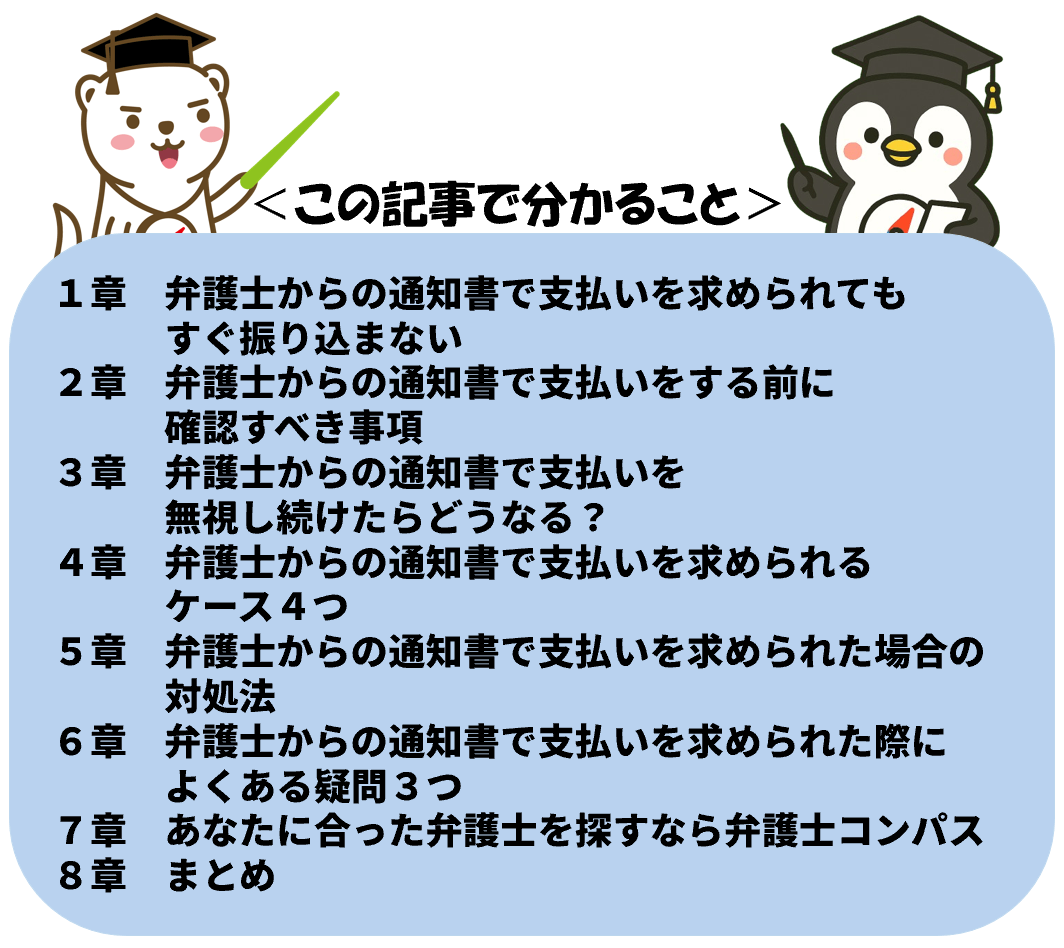

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば弁護士からの通知書で支払いを求められたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

弁護士からの通知書で支払いを求められても、すぐにお金を振り込むべきではありません。

通知書に書かれている内容が必ずしも正しいとは限らず、誤った事実や過大な金額が記載されていることがあるからです。

弁護士が通知書を送る目的は、裁判の前に「話し合いでの解決」を促すためであり、すぐに支払いを強制するものではありません。

焦って支払ってしまうと、本来払う必要のないお金まで失ってしまうことになりません。一度、振り込んだお金を取り戻すことは簡単なことではありません。

例えば、弁護士からの通知書に焦って、そのまま振り込んでしまった後、やはり納得できないという相談が少なからずあります。

これを取り戻そうとすると、時間もコストもかかりますし、相手方からはあなたが同意して振り込んだなどの反論もされることになるでしょう。

そのため、弁護士からの通知書で支払いを求められたとしても、本当に支払うべきなのかを慎重に考えてみましょう。

弁護士からの通知書で支払いを求められても、まずは内容を確認することが大切です。

内容が適切であれば真摯に対応しなければいけませんし、一方で支払うべきでない場合には然るべき対応をするべきだからです。

例えば、弁護士からの通知書で支払いをする前に確認すべき事項は、以下の5つがあります。

弁護士からの通知書で支払いをする前に確認すべき事項

それでは、これらの確認事項について順番に見ていきましょう。

弁護士からの通知書を受け取ったら、まず「本当に弁護士から届いたものか」を確認しましょう。

弁護士の名前をかたって支払いを求める詐欺のケースが増えているからです。

実在しない法律事務所名や電話番号を使い、「2週間以内に振り込まないと訴える」などと書かれている場合もあります。

例えば、通知書の差出人欄に「●●法律事務所」とあり、弁護士名が書かれている場合には、日本弁護士連合会の公式サイト「弁護士検索」でその名前を調べましょう。

登録が確認できなかったり、電話番号が異なっていたりする場合は注意が必要です。

通知書に書かれている内容が、自分の行動や事実と一致しているかどうかを必ず確認しましょう。

なぜなら、弁護士は依頼者の話をもとに通知書を作成しており、事実が正確とは限らないからです。

相手側が誤解しているケースも多く、事実に基づかない請求が行われることもあります。

例えば、「不貞行為をした」「家賃を滞納した」などの記載があっても、実際には誤解であったり、すでに支払い済みであったりすることもあります。

記載内容に思い当たる点がない場合や、一部誤っていると思われる場合には、そのまま支払うのではなく、まず記録や証拠を整理しておきましょう。

通知書に書かれている請求内容に、法律上の根拠があるかどうかを確かめることも重要です。

弁護士が関与していても、依頼者の主張すべてが法的に正しいとは限らないからです。

感情的なトラブルをそのまま「損害賠償請求」として通知するケースも少なくありません。

例えば、「名誉を傷つけられた」「精神的苦痛を受けた」といった記載があっても、実際には法律で保護される範囲に該当しないこともあります。

「違約金」「慰謝料」「損害金」などの名目があっても、根拠が不明確であれば支払う義務があるとはいえません。

通知書に書かれた金額が法律的に適正かどうかを確認しましょう。

金額が相場を超えていたり、根拠のない上乗せがされていたりすることがあるからです。

弁護士が記載していても、依頼者側の主張をそのまま反映しているだけの場合があります。

例えば、不貞慰謝料では離婚までしている場合でも、300万円もの慰謝料が認められるは限りません。昨今の傾向では200万円前後に留まる可能性もあります。

つまり、通知書に記載された金額を鵜呑みにせず、相場や支払い済み分を踏まえて判断するようにしましょう。

最後に、通知書に書かれている「支払い期限」や「回答期限」を確認しましょう。

期限が過ぎてしまうと法律手続きを進められてしまう可能性があり、一定の目安になるため絵です。

例えば、通知書に「本書面到達後2週間以内に振り込むこと」と書かれている場合、まずは期日をカレンダーで確認し、その間に弁護士へ相談できる時間を確保しましょう。

期限に間に合わないときは、「弁護士に相談したうえで、回答しますので少しお待ちください」といった連絡を入れておくといいでしょう。

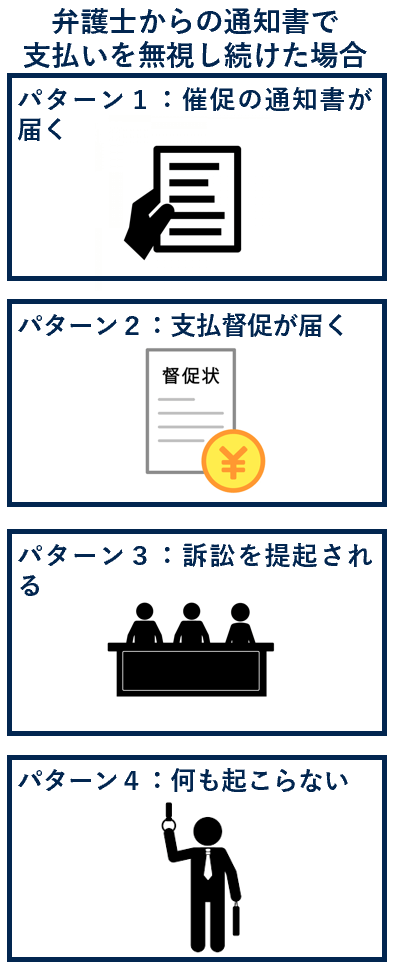

弁護士からの通知書を無視し続けると、より厳しい手続に発展するおそれがあります。

無視を続けると、話し合いで済むはずだった問題が裁判にまで発展してしまうこともあります。

例えば、弁護士からの通知書で支払いを無視し続けた場合については、以下のようなパターンが想定されます。

それでは、通知書を無視し続けた場合に起こりうる4つのパターンについて順番に見ていきましょう。

弁護士からの通知書を無視すると、まず追加の催促が届くことがあります。

最初の通知書は「任意で支払うよう促す段階」にすぎず、相手としてもまずは穏便な解決を目指していることもあるためです。

返信や支払いがない場合、再度「〇日以内にご連絡ください」といった文言の催促書が送られることがあります。

例えば、不貞慰謝料や家賃滞納などのケースでは、最初の通知の後にもう一度同様の書面が届くことがあります。

この段階で誠実に連絡をすれば、金額の見直しや分割払いなどの話し合いができる場合もあります。

通知書を無視すると、裁判所から「支払督促」という書類が届くことがあります。

これは、相手が簡易裁判所に申し立てて、書面だけで支払いを命じてもらう手続きです。

あなたは届いてから2週間以内に「支払う」か「異議申立てをする」かを選ぶ必要があります。

何もせずに放置すると、「仮執行宣言」が出て、給料や口座を差し押さえられることもあります。

通知書や督促状を無視し続けると、最終的に訴訟を起こされる可能性があります。

なぜなら、相手方は「任意の支払いが見込めない」と判断すると、裁判の判決を得たうえで強制執行を目指そうとするためです。

裁判所から訴状や呼出状が届いた場合は、無視すると敗訴判決が出て、財産を差し押さえられてしまう可能性があります。

訴状が届いたらどうすればいいのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

一方で、通知書を無視しても、その後何も起こらないケースもあります。

弁護士が「依頼者の意向を伝えるだけ」で通知書を送る場合もあるからです。

相手方がそれ以上の手続きを望まない場合、通知書の送付で終わることもあります。

例えば、数千円から数万円程度の支払い請求の場合には、裁判を行う場合のコストの方が高くなってしまうことがあります。

そのため、何も起こらずに終わるということもあります。

弁護士からの通知書で支払いを求められるケースには、様々な事案があります。

とくに多いケースとしては、以下の4つがあります。

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。

借金を返していないと、弁護士から返済を求める通知書が届くことがあります。

金融機関や個人の貸主が、返済が滞ったときに弁護士へ回収を依頼することがあるからです。

この場合、通知書には「返済期限」や「遅延損害金」などが書かれています。

例えば、クレジットカードの支払いを数か月滞納すると、カード会社が弁護士を通じて残金の支払いを請求してくることがあります。

借金の通知書を放置せず、支払えるか・分割交渉できるかを早めに検討することが大切です。

配偶者のある相手と関係を持った場合、慰謝料を請求する通知書が届くことがあります。

不貞行為(いわゆる浮気)は、民法上「不法行為」とされ、損害賠償の対象となるからです。

このとき、弁護士が相手方の代理人として慰謝料を請求する形をとります。

例えば、「配偶者の精神的苦痛に対する慰謝料として300万円を支払え」と書かれた通知書が届くこともあります。

ただし、金額が妥当かどうかは、別居や離婚に至っているか、婚姻期間や未成熟氏の有無などによって変わります。

家賃や取引代金を支払っていないと、弁護士から支払い請求の通知書が届くことがあります。

家主や取引先は、未払いが続くと法的な請求で回収を図ることがあるからです。

通知書には、滞納額の明細や支払い期限が記載されています。

例えば、2か月以上家賃を滞納した場合、「期日までに支払いがなければ契約を解除する」と書かれた通知が届くこともあります。

家賃や取引代金の請求を受けた場合は、支払える範囲を整理し、早めに対応策を取るようにしましょう。

SNSに他人の悪口や個人情報を書き込んだ場合、損害賠償を求める通知書が届くことがあります。

SNS上の発言で名誉を傷つけたり、プライバシーを侵害したりすると、法律上の責任を問われるからです。

この場合、投稿内容の削除や謝罪、慰謝料の支払いを求められることがあります。

例えば、「あなたの投稿で社会的信用が低下した」として、10万円~50万円ほどの慰謝料を請求されるケースもあります。

SNSの書き込みは小さな投稿でも大きなトラブルにつながる可能性があります。

弁護士から支払いを求める通知書が届いた場合、焦らず順番に対応することが大切です。

正しい手順を踏めば、過大な請求を避けたり、交渉で有利な結果を得られたりすることもあります。

例えば、弁護士からの通知書で支払いを求められた場合の対処手順としては、以下のとおりです。

それでは、弁護士から通知書が届いたときの具体的な対応手順を順番に見ていきましょう。

通知書が届いたら、まず内容を冷静に確認することが最初のステップです。

通知書には請求の理由や金額、期限などが書かれており、どの点が問題になっているのかを把握しないと次の対応ができないからです。

例えば、「支払い期日」や「振込先」が書かれている場合でも、それが本当に実在する弁護士や法律事務所かどうかを調べる必要があります。

また、請求金額が相場より高い場合や、事実関係に誤りがある場合もあります。

支払いをする前に慎重に内容を確認するようにしましょう。

内容を確認したら、次に自分でも弁護士に相談することが重要です。

弁護士からの請求が法的に正しいかどうかを、法律の専門家の視点で判断してもらう必要があるからです。

自分だけで対応しようとすると、相手の主張を鵜呑みにしてしまう危険があります。

例えば、慰謝料請求の金額が相場より高い場合でも、弁護士に相談すれば減額交渉や和解の方法をアドバイスしてもらえます。

内容に不安があるときは一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談するようにしましょう。

次に、相手の弁護士へ回答書を送ることを検討しましょう。

何もせずに放置していると訴訟に貼ってしてしまう可能性があり、紛争の解決コストが増えてしまう可能性があるためです。

例えば、「貴職は、●●と主張しています。しかし、●●。」など、事実と異なる点や法的に誤りがある点を指摘しましょう。

そのうえで、双方が折り合いをつけることが可能かどうか協議してみると良いでしょう。

話し合いで支払う金額や条件が決まったら、示談書を作成しておきましょう。

示談書があれば、後から「そんな約束はしていない」といった争いを防げるからです。また、支払いをした後に追加で請求をされるようなリスクもあります。

例えば、「甲及び乙は、本合意に定めるものの他に何らの債権債務がないことを相互に確認する」などの一文を入れておくと安心です。

示談書を締結しておくことで、二重請求や新たなトラブルを防止できます。

最後に、示談内容どおりに振り込みを行い、振込明細書などを保管しましょう。

稀に相手方から振り込みが確認できないなどと言われることがあるためです。

弁護士からの通知書で支払いを求められた際によくある疑問としては、以下の3つがあります。

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

A.状況によっては、分割払いに対応してもらえることもあります。

相手も「全額を一括で払ってもらえないよりは、分割でも確実に回収したい」と考えることがあるからです。

とくに、請求金額が高額な場合や、支払い能力に限りがある場合には、交渉によって分割払いに応じてもらえるケースもあります。

例えば、「月々30万円ずつ、合計6回で支払う」などの具体的な分割条件を提示することができます。

支払い方法や期日を明記した書面(示談書)を作成しておくと安心です。

A.弁護士からの通知書に対応しただけでは、ブラックリストには載りません。

ブラックリストは、金融機関のローンやクレジット契約に関する情報が登録される仕組みだからです。

弁護士からの通知書は、民事上の請求であり、信用情報とは別の問題です。

ただし、クレジットカードや携帯料金などの「契約に基づく支払い」を滞納した結果として通知書が届いた場合は、すでにその時点で金融機関に遅延情報が登録されている可能性があります。

つまり、弁護士からの通知書の支払い自体で信用情報に傷がつくというわけではありませんが、滞納した場合には信用情報が傷つくことがありますので注意が必要です。

A.SMSや普通郵便での通知も行われることはあります。

相手が住所を把握していない場合や、早く連絡を取りたい場合に、弁護士がまずSMSや普通郵便で連絡を試みることがあるからです。

これ自体は違法ではなく、実際の弁護士事務所でも行われています。

例えば、「支払いに関する通知をお送りしましたのでご確認ください」といった文面のSMSが届くことがあります。

ただし、差出人が不明確な場合や、振込先の記載が不自然な場合は、詐欺の可能性もあります。

そのため、送信元の電話番号や弁護士登録情報を必ず確認するようにしましょう。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、弁護士からの通知書で支払いを求められたらどうすればいいのか、確認事項5つと簡単な対処法を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ

・弁護士からの通知書で支払いを求められても、すぐにお金を振り込むべきではありません。

・弁護士からの通知書で支払いをする前に確認すべき事項は、以下の5つがあります。

確認事項1:弁護士や法律事務所が実在するか

確認事項2:事実に相違ないか

確認事項3:法的根拠があるか

確認事項4:請求金額は妥当か

確認事項5:期限はいつまでか

・弁護士からの通知書で支払いを無視し続けた場合については、以下のようなパターンが想定されます。

パターン1:催促の通知書が届く

パターン2:支払督促が届く

パターン3:訴訟を提起される

パターン4:何も起こらない

・弁護士からの通知書で支払いを求められる場合として多いのは以下の4つのケースです。

ケース1:借金をしている場合

ケース2:不貞行為をした場合

ケース3:家賃や買掛金の未納がある場合

ケース4:SNS等で誹謗中傷をした場合

・弁護士からの通知書で支払いを求められた場合の対処手順としては、以下のとおりです。

手順1:内容を確認する

手順2:弁護士に相談する

手順3:回答書を送付する

手順4:示談書を作成する

手順5:振り込みを行う

この記事が弁護士からの通知書で支払いをするように求められて悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

山本 新一郎

横浜シティ法律事務所

神奈川県横浜市西区南幸二丁目19番4号南幸折目ビル602

詳細はこちら

森下範凰

九段法律事務所

東京都新宿区新宿2丁目1番7号 井門新宿御苑ビル2階

詳細はこちら

松田 公利

弁護士法人松田共同法律事務所

宮崎県宮崎市別府町6番1号

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

伊藤正喜

伊藤小池法律事務所

東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します…

2025年11月13日

法律手続

証拠説明書は、主張書面に比べ軽視されがちですが、立証の全体像を示すうえで重要な書面となります。今回は、証拠説明書とは何かを説明したうえで、テンプレート書式や書き方と簡単な記載例11個を紹介しながら、実務上の取り扱いや注意点を解説します。