2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/11/25

法律手続

相手の弁護士から連絡がないことに悩んでいませんか?

回答期限を過ぎても連絡がなかったり、何週間経っても回答がなかったりすると、不安になってしまう方もいますよね。

相手の弁護士から連絡がない理由としては、本人の意向が確認できていなかったり、忙しかったりして、準備ができていないことが多いです。訴訟の準備をしていることもあります。

相手の弁護士から連絡がない場合には、解決が長引いてしまうというリスクがあります。事案によっては、遅延損害金が増えたり、債権が時効消滅したりと言った、経済的な不利益が生じることもあります。

相手弁護士は、とくに回答義務を負っているようなわけではないため、あなたに連絡をしなかったとしても、そのことから直ちに義務違反になるわけではありません。

もし、相手弁護士から連絡がない場合には、催促するか、又は、粛々と訴訟手続きを進めることが考えられます。

実は、交渉において、相手の弁護士から連絡が遅いことは珍しくありません。あえて回答を後らせてくる弁護士もいます。解決を焦っても相手の思う壺ですので、冷静に対応していきましょう。

時間をかけて腰をすえて解決する覚悟があった方が、交渉も有利に進めることができることが多いです。

この記事をとおして、相手の弁護士から連絡がない場合において知っておくべき事項を誰でも分かりやすいように説明できれば幸いです。

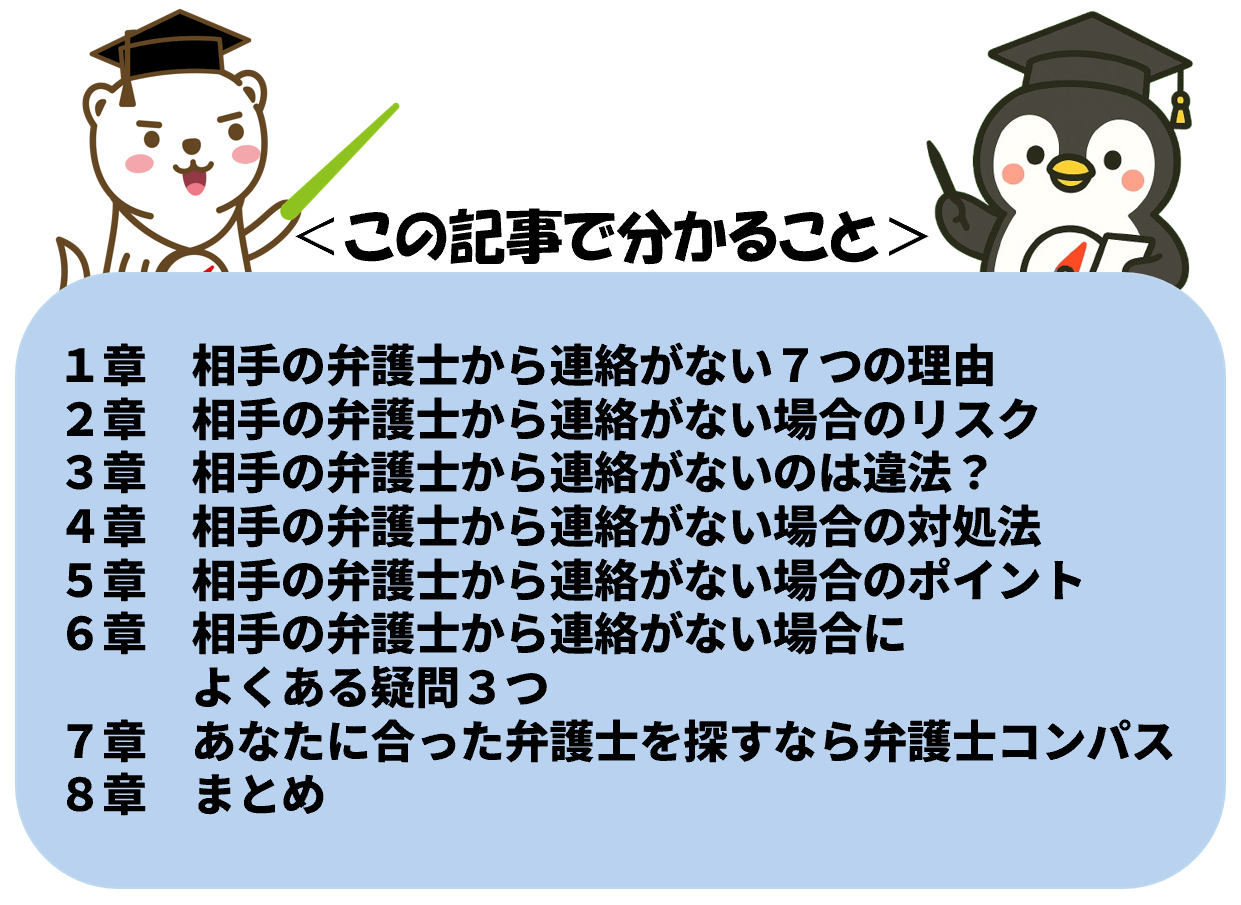

今回は、相手の弁護士から連絡がない7つの理由と簡単な対処法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、相手の弁護士から連絡がない場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

相手の弁護士から連絡がないことは、珍しいことではありません。

実際、私が弁護士として交渉している際にも、相手からの回答が1ヶ月以上ないこともよくあります。

相手から連絡がない理由は事案によって異なります。

憶測を巡らせても仕方ないことではありますが、理由を知っておくことで安心できたり、対応を決めやすくなったりすることもあるでしょう。

例えば、相手の弁護士から連絡がない理由を7つ挙げると以下のとおりです。

.jpeg)

それでは、これらの理由について順番に説明していきます。

弁護士が連絡をしてこない理由として、まず多いのは「書面の準備に時間がかかっている」ことです。

弁護士は回答書や合意書などを作成する際、依頼者と相談したり、事実関係を整理したりして内容を慎重に検討します。

例えば、あなたが通知書等で具体的な事実関係をいくつか挙げて請求を行ったとしましょう。

相手の弁護士は、これらの一つ一つの事実関係について、本人に確認をしたうえで、法的に整理することが必要となります。

また、法的な論点が出てくるような場合には、裁判例などの調査を行う必要も出てきます。

そのため、通知書へ書面で回答しようとすれば、平均して2~3週間程度はかかってしまうことも多いのです。回答の内容次第では、更に時間を要することもあります。

一方で、金額だけ回答する場合や条項の一部のみを修正する場合、事務連絡をする場合などであれば、数日から1週間で回答できることもあります。

弁護士が戦略的に「連絡をあえて遅らせる」こともあります。

交渉の主導権を握るために、あえて時間を空けて相手を焦らせたり、譲歩を引き出したりする手法です。

例えば、あなたが早期解決を望んでいると感じた場合、相手弁護士は「もう少し待たせれば条件を下げてくる」と考えることもあります。

あなたがすぐにお金が必要な事情があったり、回答がないことに心理的な負担を感じていたりすると、足元を見られた交渉をすることがあるのです。

このような場合には、催促しても、益々、相手の回答は遅くなることになります。

感情的に反応せず、冷静に腰を据えて交渉をすることが大切です。

相手の弁護士が急に連絡を絶ったように感じる場合、交渉を終了して「訴訟の準備」に入っていることもあります。

交渉での合意が難しいと判断した場合、相手は訴訟提起のために訴状の作成や証拠整理に入ることがあります。

例えば、訴訟の準備に1ヶ月程度かかります。そして、実際に訴えを提起して10日から1ヶ月程度で裁判所から通知が届くことが多いです。

相手の出方を見ながら、あなた側も次の対応を弁護士と相談しておくと安心です。

訴えてから相手に通知が行くまでの期間は、以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士は、依頼者の意思を確認しない限り、勝手に回答することができません。

そのため、依頼者が連絡に応じていなかったり、方針を決めかねていたりする場合、弁護士側の対応が止まってしまうことがあります。

例えば、示談金の額や支払い方法など、依頼者が悩んでいる場合には、弁護士も回答を保留します。

このように「依頼者待ち」の状況では、どんなに催促しても返答が来ないこともあります。

少し時間を置いてから再確認するのがよいでしょう。

弁護士も多数の案件を同時に抱えているため、すぐに対応できないことがあります。

特に訴訟対応や期日の直前は、他の案件が優先されてしまうこともあります。

例えば、裁判所への提出期限が迫っている事件を抱えていれば、緊急度の高い案件を優先せざるを得ません。

そのため、通常の連絡が数日から数週間遅れるケースもあります。

稀に、こちらからの連絡が届いていないケースがあります。

FAXが不達になっていたり、事務員とのコミュニケーションに過誤があったりする場合です。

宛先を間違えて送ってしまい、あてどころに尋ねあたりませんとして戻ってきてしまっていることに気が付いていないこともあります。

とくに、相手の弁護士の事務所が移転したり、相手の弁護士が別の事務所に移籍したりした場合には、前の事務所に送っても届かないことがあります。

返信がない場合には、一度電話で確認したり、郵送で再送したりして確実に届いたか確認しましょう。

最後に、相手弁護士が、対応を失念していることもあります。

弁護士も人間であり、業務が立て込む中で、メールを見落としたり、対応を後回しにしたまま忘れてしまったりすることがあるのです。

例えば、依頼者との打ち合わせ後に別件が入ってしまい、そのまま失念してしまうケースなどです。

相手の弁護士から連絡がない場合には、あなたにリスクが生じてしまうことがあります。

リスクを過度におそれて焦る必要はありませんが、時効などについては重大な不利益になってしまうこともあるため十分に注意しましょう。

例えば、相手の弁護士から連絡が場合のリスクとしては、以下の3つがあります。

それでは、これらのリスクについて順番に説明していきます。

相手の弁護士から連絡がないことによる典型的なリスクは、「解決までの時間が長くなる」ことです。

弁護士を介した交渉は、相手の返答を待たなければ次の段階に進めません。連絡が止まってしまえば、交渉そのものが進行しなくなります。

例えば、示談交渉の段階で連絡が途絶えると、合意書の作成も進まず、結果的に訴訟に移行して解決が数か月単位で遅れるケースもあります。

お金の請求をしている場合、相手の弁護士から連絡がない間にも「遅延損害金」は発生し続けます。

遅延損害金とは、支払いが遅れたことによる利息のようなもので、支払期限の翌日から発生します。

例えば、法律上は年利3%などと定められており、長期間放置すると無視できない金額に膨らむこともあります。

あなたが請求をされている側の場合には遅延損害金にも注意が必要です。

もう一つの深刻なリスクは「時効が成立してしまう」ことです。

請求できる権利には期限があり、一定期間が経過すると消滅してしまいます。

例えば、不法行為による損害賠償請求であれば原則として3年、債権請求であれば5年で時効が成立します。

相手の弁護士から連絡がないまま待ち続けてしまうと、知らないうちにこの時効期間が過ぎてしまうこともあります。

時効が完成してしまう前に訴訟を提起するなど時効を更新する措置をとりましょう。

相手の弁護士から連絡がないとしても、それ自体が違法になるわけではありません。

弁護士は相手方に対して、必ず連絡しなければならないという法律上の義務を負っていないからです。

弁護士の役割は、あくまで自分の依頼者の代理人として、必要な範囲でやり取りを行うことです。

つまり、依頼者が「まだ返事をしたくない」と考えていれば、弁護士はその意思に従って連絡を保留することもあります。

これは正当な職務行為の範囲内であり、違法行為ではありません。

例えば、あなたが慰謝料を請求している場合に、相手弁護士が「依頼者と協議中です」とだけ伝えてその後に連絡を止めたとしても、違法になるわけではありません。

相手側が返答を急がない方針を取っている場合、弁護士は勝手に連絡を再開することができないのです。

このように、相手の弁護士に対して連絡を強制することはできませんので、連絡がない場合には別の対処を検討しましょう。

相手の弁護士から連絡が場合には、焦らず冷静に対処していくようにしましょう。

回答がないことに焦って、感情的に相手に連絡するようなことはやめた方がいいでしょう。

具体的には、相手の弁護士から連絡がない場合の対処手順としては以下のとおりです。

それでは、これらの手順を順番に説明していきます。

まずは、自分が依頼している弁護士がいる場合には、その弁護士に進捗を確認しましょう。

相手弁護士とのやり取りは、通常は代理人を通じて行うのが基本だからです。

弁護士同士で連絡を取り合っている場合、相手の回答目途や状況を把握していることがあります。

例えば、相手弁護士から、あなたの弁護士に、「今週中に回答予定なので待ってほしい」などと電話が入っていることもあります。

次に、自分の弁護士と「今後の方針」を話し合いましょう。

相手からの連絡が遅い場合、どの程度待つべきか、どの段階で催促や法的手続きを検討するかを明確にしておきましょう。

事案によっては、とくになにもせず様子見を継続しているだけで良い事案もあります。

一方で、放置しているとあなたに不利益があるような場合には、スケジュールを決めて手続きを進めていくべき場合もあります。

相手があえて回答を後らせているような場合でなければ、相手方に催促をしてみることも考えられます。

これをきっかけに、相手が回答をしてくることも少なくはないからです。

相手弁護士は、あなたから催促があれば、それを本人にも伝えることが多いです。

例えば、「●●さんから~との催促がありましたが、先日、ご確認いただいた回答書の文案や方針についてはいかがでしょうか。ご返信お待ちしております。」などのメールを送ることもあるでしょう。

そうすると、相手本人も「ご返信が後れていて申し訳ございません。ご提案いただいた内容で進めていただいて構いません。よろしくお願いいたします。」などの返信をすることがあります。

このように、催促したことで、あなたのもとに早く回答が届くこともあります。

ただし、相手があえて回答を後らせている場合には、益々、後らせてくることもありますし、あなたの足元を見た回答をしてくることもあります。

相手の弁護士から連絡がない場合には、粛々と訴訟手続きを進めてしまう方法もあります。

訴訟であれば、1~2か月に一度期日が入りますし、裁判所の指揮のもと書面の提出期限なども決められます。

相手の弁護士からの回答が遅い場合には、いつまでも待っているよりも、早々に訴訟を申し立ててしまった方が早いこともあります。

そのため、相手の弁護士から連絡がない場合には、交渉に固執せず、訴訟手続きをしてしまうことも選択肢の一つとなります。

相手の弁護士から連絡がないときの対応は、事案の種類によっても異なります。

離婚や相続、労働、不貞(浮気)といった事件では、相手の事情や弁護士の対応方針が違うため、注意点も変わってきます。

それでは、それぞれの事案について順番に見ていきましょう。

離婚事件では、相手が感情的になっていて弁護士との打ち合わせが進まないことが多く、連絡が途絶えることがあります。

例えば、財産分与や慰謝料の金額に納得していなかったり、子どもの親権をめぐって考えがまとまらなかったりする場合です。

このような場合、弁護士は依頼者の気持ちを整理する時間を取るため、回答を保留することがあります。

ただし、相手が話し合いを引き延ばしている様子であれば、家庭裁判所に調停を申し立てることも検討しましょう。

相続事件では、遺産や相続人が多いほど、調査や調整に時間がかかるため、相手弁護士からの連絡が遅れることがあります。

相続人調査を行ったり、遺産の範囲を確定したり、財産の評価を進めたりする必要があるからです。

例えば、戸籍をたどって相続人を特定したり、不動産や預貯金の名義を確認したり、評価額を専門家に依頼したりすることもあります。

さらに、相続人が複数いる場合には、全員の意見をまとめるまでに時間を要することも少なくありません。

このように、相手弁護士の連絡が遅い背景には、関係者間の調整や資料収集に時間をかけている事情があると考えられます。

もし数週間経っても進展がない場合は、「進捗を確認させてください」と丁寧に催促することで、状況が動くこともあります。

労働事件では、会社側の弁護士の回答が遅いことがよくあります。

会社としての対応方針を内部で検討していたり、上層部の承認を待っていたりするためです。

また、関係する複数の従業員にヒアリングを行っているような場合には、日程調整やヒアリング内容の整理に時間がかかっていることがあります。

また、会社側が「早期に妥協しないほうが有利」と考えて、あえて連絡を遅らせているケースもあります。

この場合は、焦って交渉条件を下げるのではなく、自分の主張を整理したうえで弁護士と相談し、必要に応じて労働審判、訴訟などの法的手続を検討するのが効果的です。

不貞(浮気)事件では、請求者側の連絡が後れることもあります。

別居するか離婚するか決めかねているような場合には、これらについては慰謝料金額に影響することもあります。

同居を前提とした慰謝料金額しか提示されなければ、別居や離婚した後に再度連絡をするようなこともあります。

また、不貞の被害者については感情的な整理ができておらず、法的な慰謝料相場には納得できず、回答ができていないこともあります。

一方で、被請求者側も、婚姻関係が反していたと認識していなどの言い分がある場合、資力が乏しく金策をする必要がある場合などには、回答が後れることがあります。

相手の弁護士から連絡がない場合によくある疑問としては、以下の3つがあります。

それでは、これらの疑問を順番に解消していきましょう。

A.相手の弁護士から連絡がない場合、2〜3週間ほどかかることは珍しくありません。

書面の作成や依頼者との打ち合わせに時間を要するため、すぐに返答がなくても慌てる必要はありません。

一般的には、1か月程度待っても連絡がない場合に、状況を確認するのが目安です。

ただし、あまり短期間で何度も連絡すると、相手が防御的になったり、交渉がこじれたりするおそれがあります。

A.連絡がなくそのまま請求が止まることもあります。

少額な事件などでは弁護士費用などの兼ね合いから、交渉だけ依頼して、訴訟手続きまでは依頼しない場合もあるためです。

ただし、半年~1年程度経った後に訴訟が提起されるようなこともあるため、油断は禁物です。

不確定な状態が嫌な場合には、自分から債務不存在確認訴訟を提起してしまうことなども考えられます。

債務不存在確認訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。

A.相手の弁護士事務所を直接訪ねるのは、基本的に避けた方がよいです。

防犯上の観点などからも、アポイントない方が突然来訪しても対応してもらうことはできず、警察を呼ばれてしまうこともあります。

また、弁護士は依頼者の代理人であり、基本的に依頼者の許可なく第三者と面談することもしません。

どうしても確認が必要な場合は、電話や書面で問い合わせましょう。それでも応答がなければ裁判所をとおした手続きを使いましょう。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、相手の弁護士から連絡がない7つの理由と簡単な対処法を解説しました。

この記事の要点を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ

・相手の弁護士から連絡がない理由を7つ挙げると以下のとおりです。

理由1:書面の作成には時間がかかっている

理由2:あえて連絡を後らせている

理由3:交渉を打ち切って訴訟の準備をしている

理由4:本人の意向が確認できていない

理由5:忙しくて手が回っていない

理由6:こちらの連絡が届いていない

理由7:相手弁護士が対応を忘れている

・相手の弁護士から連絡が場合のリスクとしては、以下の3つがあります。

リスク1:解決が長引く

リスク2:遅延損害金が増える

リスク3:消滅時効が成立してしまう

・相手の弁護士から連絡がないとしても、それ自体が違法になるわけではありません。

・相手の弁護士から連絡がない場合の対処手順としては以下のとおりです。

手順1:あなたの弁護士に進捗を確認する

手順2:方針を協議する

手順3:相手方に催促する

手順4:訴訟手続きを進める

この記事が相手の弁護士から連絡がないことに悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

-697c17634f046-scaled.jpg)

牧野洋逸

ラウア・ミコト法律事務所

愛知県名古屋市昭和区菊園町2丁目7番地1

詳細はこちら

梶並吉光

北海道合同法律事務所

北海道札幌市中央区大通西12丁目 北海道高等学校教職員センター

詳細はこちら

高谷滋樹

都総合法律事務所

京都府京都市中京区山伏山町540丸池藤井ビル5階

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

岡本隼弥

弁護士法人プロテクトスタンス

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します…

2025年11月13日

法律手続

証拠説明書は、主張書面に比べ軽視されがちですが、立証の全体像を示すうえで重要な書面となります。今回は、証拠説明書とは何かを説明したうえで、テンプレート書式や書き方と簡単な記載例11個を紹介しながら、実務上の取り扱いや注意点を解説します。