2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/11/25

法律手続

弁護士に依頼した後にどのように解決まで進んでいくのか悩んでいませんか?

依頼した後に弁護士から連絡があまりなかったり、十分な説明をしてもらえなかったりすると不安になってしまいますよね。

弁護士に依頼した後は、通常、委任契約書を締結して着手金や実費の振り込みをすると、相手方に受任通知書を送付するなど事件に着手してもらうことができます。

万が一、依頼した後、連絡が来なくなくなってしまったり、長期間動いてもらえなかったりした場合には、進捗状況の確認を求め、必要に応じ弁護士会や他の弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼した後、案件をスムーズに解決するためには、いくつか注意してほしい点があります。

実は、弁護士に依頼した後、良い解決をできるかどうかは、弁護士と依頼者との間の信頼関係にかかっていると言っても過言ではありません。

この記事をとおして、弁護士に依頼した後、どのように解決まで進んでいくのかを誰でもイメージしやすいようにお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、弁護士に依頼した後の流れを説明したうえで、よくある不安や注意点を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、弁護士に依頼した後にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

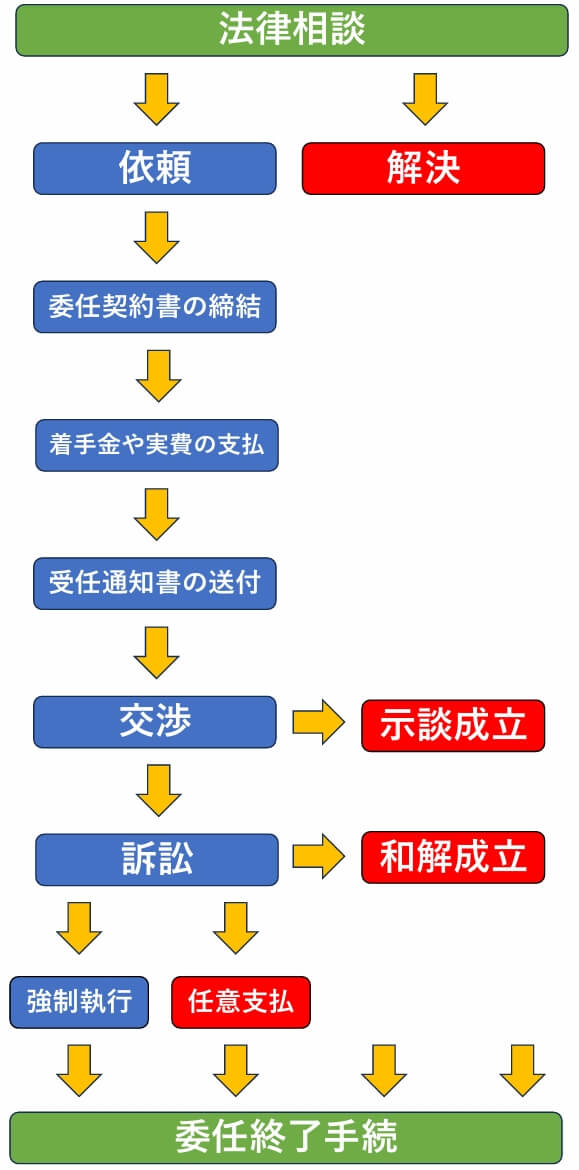

弁護士に依頼した後は、委任に係る手続きが終わった後、案件の解決に向けて委任事務が進められていくことになります。

これを理解しておくと、見通しが立ちやすくなり、不安や戸惑いを減らせます。

各段階で何が行われるかを知っていれば、急な進展や連絡にも落ち着いて対応できるでしょう。

具体的には、弁護士に依頼した後の流れとしては、以下のとおりです。

それでは、弁護士に依頼した後の具体的な流れについて順番に見ていきましょう。

弁護士に依頼した後、最初に行うのは委任契約の締結です。

弁護士は、事件の依頼を受けたら委任契約書を作成しなければいけないためです。

これは、依頼内容や報酬額を文書で明確にするうえで、依頼者にとっても弁護士にとっても重要な手続きです。

例えば、交渉のみを依頼するのか、訴訟まで任せるのかによって契約内容は大きく異なります。

委任契約書の内容をよく確認して、納得できたら契約書に署名・押印しましょう。

契約を結んだら、着手金や必要な実費を支払います。

着手金は弁護士が業務を始めるための初期費用で、成功・不成功にかかわらず返金されません。

実費には郵送代や印紙代などが含まれます。

例えば、訴訟を起こす場合には収入印紙代や郵便切手代がかかります。

支払期日や金額は契約書で必ず確認しましょう。

弁護士の着手金相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士費用の実費については、以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士は、受任後に相手方へ「受任通知書」を送ります。

これは、依頼者の代理人として対応することを正式に知らせる書面です。

受任通知書に以後の連絡は弁護士宛に行うように記載しておくことで、今後のやり取りは弁護士を通じて行われることになります。

例えば、会社からの電話や書面が弁護士に送られるようになり、精神的な負担が減ることもあります。

受任通知の後は、相手方との交渉や示談が行われます。

弁護士は依頼者の希望や法的根拠を踏まえ、条件の有利な解決を目指します。

例えば、金銭の請求をするのであれば、その法的根拠や金額を示したうえで請求します。

相手方から反論があれば、それを踏まえて、折り合いをつけることが可能かどうか協議することになります。

この段階で合意できれば、訴訟に進まず解決できることもあります。

交渉で解決できない場合は、訴訟などの裁判手続きに進みます。

訴訟では裁判所での主張・立証が必要になり、時間や費用も増えます。

例えば、判決で勝訴しても相手が支払わない場合、給与や預金の差押えといった強制執行を行うことがあります。

この段階は長期化しやすいため、覚悟が必要です。

事件が解決したら、委任契約を終了します。

預り金の精算や預かり書類の返還、報酬金の支払いをすることになります。

弁護士に依頼した後は、依頼者としては色々な不安を感じることがあります。

これらを事前に知っておくと、誤解や無用な心配を減らせます。

不安の原因や解消方法を理解していれば、状況を冷静に判断できるでしょう。

例えば、弁護士に依頼した後によくある不安としては、以下の3つがあります。

それでは、弁護士に依頼した後によくある不安について順番に見ていきましょう。

弁護士に依頼した後、しばらく連絡が来ないと不安になるものです。

しかし、進捗がなくても弁護士は水面下で準備や調査を進めている場合があります。

例えば、証拠の精査や相手方への対応準備には時間がかかります。

連絡がないことが気になる場合には、進捗を確認する連絡をしてみるといいでしょう。

弁護士に依頼した後、動きが遅いと感じるときもあるでしょう。

ただし、弁護士側で事件が立て込んでいたり、出張に行っていたりすることもあります。

気になる場合は、今後のスケジュールを確認することで、不安を和らげられます。

ただし、依頼した後、とくに理由もないのに数か月以上放置されているような場合には問題がある場合もあるため、弁護士会や他の弁護士に相談した方がいいでしょう。

弁護士に依頼すると必ず裁判になるわけではありません。

多くの場合は、交渉や示談で解決を目指し、それが可能であれば訴訟に進みません。

例えば、金銭請求を行うでも、相手方が任意に支払いに応じれば裁判は不要です。

裁判になるかどうかは事案や相手方の対応次第なので、弁護士と方針を共有しながら進めましょう。

また、交渉で解決できない場合でも、弁護士が勝手に訴訟の提起をするようなことはなく、依頼者に意思確認をしたうえで訴訟委任状の作成等を行うのが通常です。

弁護士に依頼した後は、適切な関わり方を意識することが、円滑な解決につながります。

逆に、弁護士と依頼者との間で信頼関係を築くことができないといい解決をすることができないこともあります。

例えば、弁護士に依頼した後の注意点としては、以下の3つがあります。

それでは、弁護士に依頼した後の注意点について順番に見ていきましょう。

弁護士に依頼した後は、相手方と直接やり取りをしないことが大切です。

直接連絡してしまうと、弁護士の戦略と異なる発言をしてしまったり、不利な証拠を残してしまったりする危険があります。

また、誰が窓口になるのかやり取りが混乱してしまうことになります。

例えば、あなたの発言を録音されてしまい不利な証拠とされたり、法律の知識のない本人と直接交渉した方が有利として弁護士を無視した交渉をされたりしてしまうかもしれません。

やり取りは必ず弁護士を通して行い、相手方との直接の交渉は避けましょう。

弁護士からの質問や依頼には、できるだけ早く返信しましょう。

情報や意向が不足すると、弁護士が方針を立てられなかったり、交渉が遅れたりします。

例えば、時効が差し迫っている状況であなたの意思確認がとれないと、時効期間が経過してしまうなどのリスクがあります。

また、相手方から期限を切って示談の提示されているような場合には、あなたの意向が確認できなければ期限が徒過してしまうこともあります。

本人との連絡が取れないと弁護士は委任事務を遂行することができず、辞任されてしまうこともありますので十分に注意が必要です。

事実を偽って伝えると、弁護士は誤った前提で対応することになります。

その結果、交渉や裁判で不利になったり、信頼関係が崩れたりします。

例えば、不利な証拠の存在を隠しても、後から相手方に提出されれば立場は一気に悪化します。

事実は正直に伝え、そのうえで有利な主張方法を弁護士と一緒に考えることが大切です。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、弁護士に依頼した後の流れを説明したうえで、よくある不安や注意点を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が弁護士に依頼した後にどのように解決まで進んでいくのか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します。

2025年5月14日

法律手続

債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説します。