2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

弁護士費用は、原則として、相手に請求できません。ただし、不法行為や安全配慮義務違反、合意がある場合など一部の事案では請求できることもあります。今回は、弁護士費用は相手に請求できるかを説明したうえで、3つの例外や金額と簡単な請求方法を解説します。

2025/11/25

法律一般

弁護士費用を相手に請求することができないか悩んでいませんか?

弁護士費用も安くありませんし、相手方のせいで発生した負担である以上、請求したいと考えることは当然ですよね。

しかし、弁護士費用は、相手に請求できないのが原則です。

例外的に不法行為や安全配慮義務違反、弁護士費用を負担する合意をした場合には、相手方に請求することができます。

例えば、慰謝料請求や交通事故、不貞行為、名誉棄損と言った事例では、一部弁護士の費用を請求できることがあります。

ただし、弁護士費用を相手に請求できる場合でも、全額を請求することはできず1割程度に限られるのが通常です。

弁護士費用を相手に請求する際には、通知書や訴状にこれを請求する旨を記載することになります。

実は、日々の弁護士業務の中でも、弁護士費用を相手に請求したいとの相談を受けることは少なくありません。

この記事をとおして、弁護士費用の負担についての法律的、実務的な考え方や相場観を多くの方に知っていただければ幸いです。

今回は、弁護士費用は相手に請求できるかを説明したうえで、3つの例外や金額と簡単な請求方法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、弁護士費用を相手に請求するにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

弁護士費用は、原則として、相手に請求できません。

訴訟費用は敗訴者が負担するのが原則ですが、ここでいう訴訟費用には弁護士費用は含まれていません。

確かに、「勝った人が弁護士費用を取り戻せれば公平ではないか」という意見もあります。

しかし、この制度を認めると、負けてしまったときには自分の弁護士費用だけでなく、相手の弁護士費用まで支払わなければならなくなります。

そうなると「もし負けたら大変な金額を背負うかもしれない」と考えて、裁判を起こすこと自体をためらう人が増えてしまうでしょう。

とくに一般の人が大きな会社や行政を相手にするときには、リスクが大きすぎて裁判をあきらめてしまうことにもつながりかねません。

つまり、弁護士費用を敗訴者負担とすると、裁判を受ける権利の保障が揺るぎかねないのです。

例えば、労働問題やお金のトラブルで裁判をした場合、勝てば有利に進められますが、証拠が不十分で負けてしまうこともあり得ます。

そのときに相手の弁護士費用まで払わなければならないとしたら、庶民にとっては大きな負担になります。

このように、弁護士費用は「原則として自分で負担するもの」と理解しておくことが大切です。

そのうえで、特別な場合には相手に請求できるケースもありますので、次の章で詳しく説明していきます。

弁護士費用は原則として自分で負担しますが、例外的に相手に請求できる場合があります。

こうした例外を理解しておくことで、不公平な負担を避け、必要に応じて適切に請求することができます。

例えば、弁護士費用を相手に請求できる例外ケースとしては以下の3つがあります。

それでは、弁護士費用を相手に請求できる3つの例外について順番に見ていきましょう。

弁護士費用は、不法行為に基づく損害賠償請求の一部として相手に請求できることがあります。

なぜなら、契約関係により生じるトラブルと違い、その相手方と法的な関係をもつかどうかを自身で決めることがきないことが多いためです。

例えば、事故に巻き込まれた場合や見ず知らずの人に危害を加えられたような場合です。

このように、不法行為に基づく損害賠償請求では「やむを得ず弁護士に依頼した」という性質から、相手に一部の費用を負担させることが可能になるのです。

会社が労働者に対して負っている安全配慮義務に違反した場合にも、弁護士費用を相手に請求できることがあります。

主張立証すべき事実が不法行為に基づく損害賠償請求とほとんど変わらないためです。

例えば、長時間労働による健康被害や、職場のハラスメントを放置した結果として労働者が被害を受けた場合などです。

このように、会社の義務違反が原因で裁判を余儀なくされたときには、弁護士費用の一部を相手に請求できる余地があるのです。

安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求については、以下の記事で詳しく解説しています。

当事者同士があらかじめ「弁護士費用は相手が負担する」と合意していた場合には、その合意に従って請求できます。

弁護士費用の負担について取り決める契約をすることも自由であるためです。

例えば、企業間の取引契約書などでは、債務不履行があった場合に損害賠償を請求できる旨を記載しておくことがあります。

そして、この損害には弁護士費用を含むことを明記しておくことがあります。

このように、当事者の合意がある場合には、弁護士費用の負担を特別に相手に求めることが可能です。

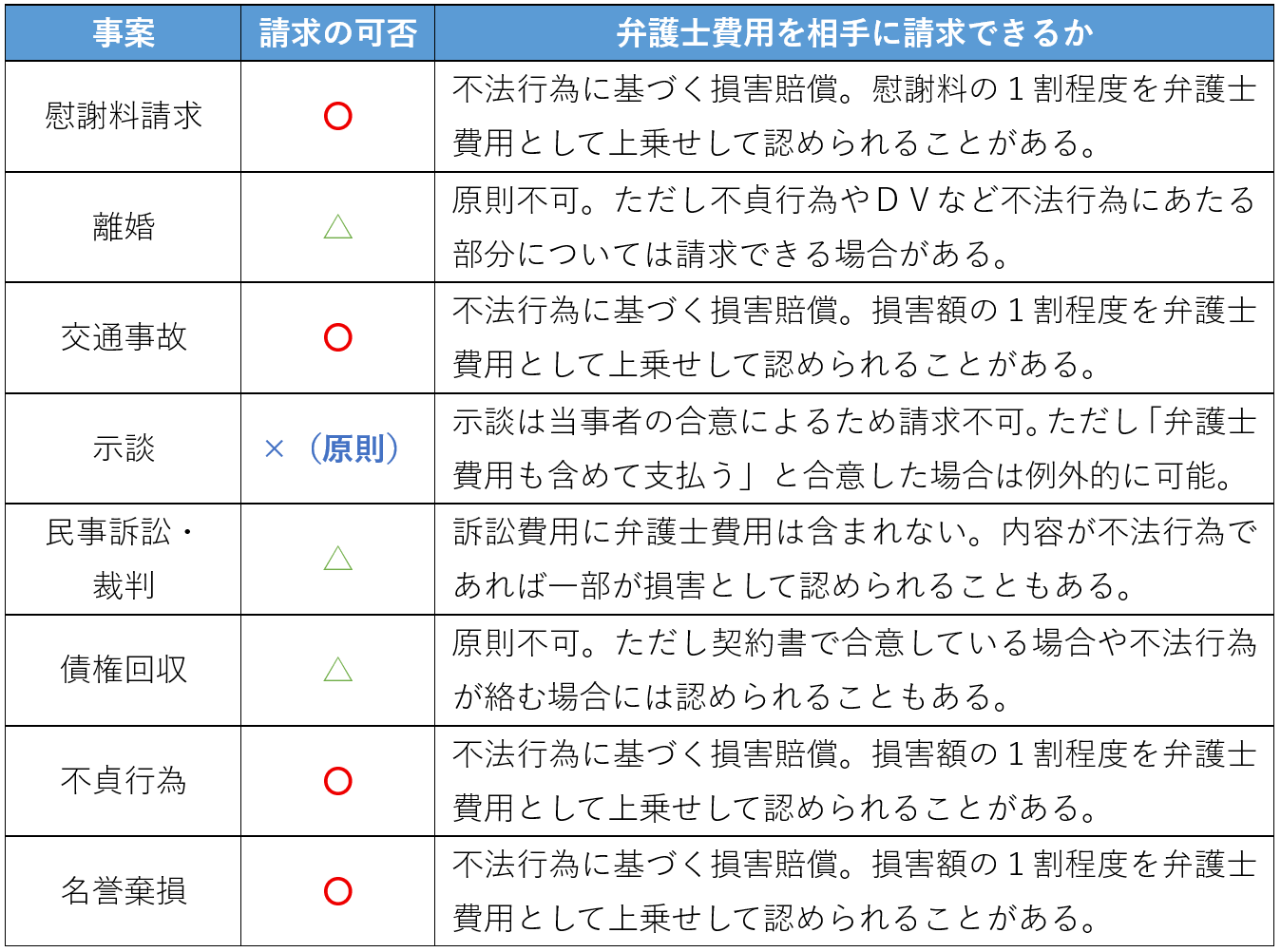

弁護士費用は原則として自己負担ですが、先ほど見たように事案によっては相手に一部を請求できる場合があります。

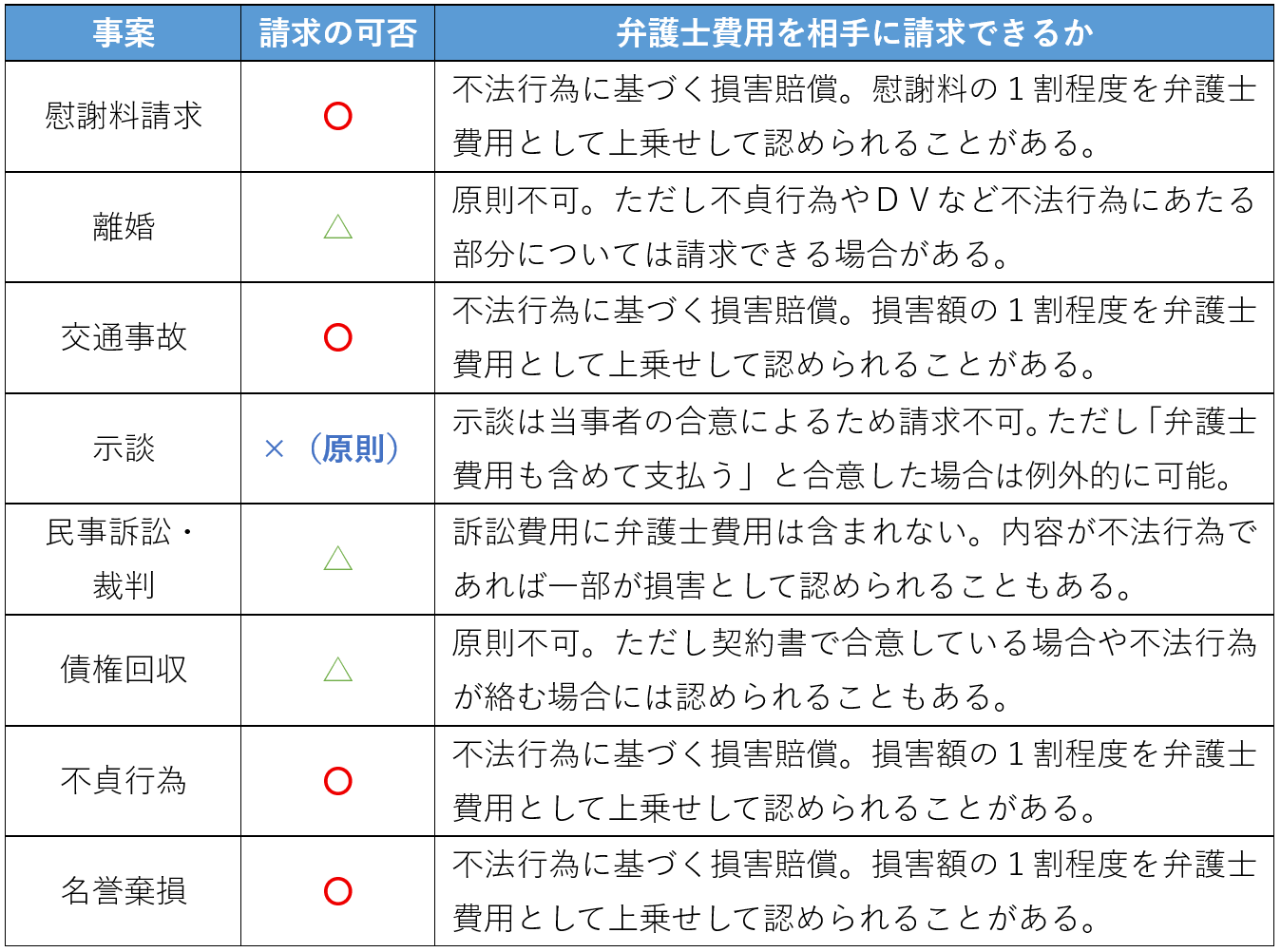

弁護士費用を相手に請求できるかについて、事案別に整理すると以下のとおりです。

それでは、具体的な事案ごとに弁護士費用を請求できる可能性について見ていきましょう。

慰謝料請求では、弁護士費用の一部を相手に請求できることがあります。

不法行為に基づく損害賠償として、慰謝料を請求することになるためです。

例えば、ハラスメントや暴行を受けた場合に慰謝料を請求する際、裁判所は損害賠償額の1割程度を弁護士費用として上乗せして認めることがあります。

つまり、慰謝料請求の場面では弁護士費用の一部を相手に負担させることができるのです。

離婚そのものについては、弁護士費用を相手に請求するのは難しいです。

離婚は不法行為ではなく、当事者間の意思や事情によるものだからです。

例えば、協議離婚や調停離婚の際に依頼した弁護士費用は、原則として自分で支払う必要があります。

ただし、離婚原因が相手の不貞行為やDVなど不法行為にあたる場合には、その部分の慰謝料請求に付随して弁護士費用を一部請求できる可能性があります。

このように、離婚事件での弁護士費用は原則自己負担ですが、不法行為が絡む部分については例外的に請求できるのです。

交通事故による損害賠償請求では、弁護士費用の一部を請求できる場合があります。

不法行為に基づいて損害賠償を請求していくためです。

例えば、加害者側の保険会社が支払額に応じず訴訟になった場合、裁判所は損害額の1割程度を弁護士費用として認めることがあります。

交通事故のケースでは、弁護士費用を相手に請求できる典型的な場面といえます。

示談交渉だけで終わった場合には、弁護士費用までは相手に請求できないのが通例です。

示談とは相互互譲により成立するものであり、弁護士費用や遅延損害金については譲歩をすることが多いためです。

例えば、未払い残業代の交渉で示談が成立した場合でも、弁護士費用は自己負担となるのが通常です。

したがって、示談での弁護士費用は、原則として相手に請求できないと理解しておくことが必要です。

民事訴訟や裁判でも、原則として弁護士費用は自己負担です。

裁判所が「訴訟費用」として扱うのは印紙代や郵便代などに限られるからです。

ただし、不法行為が絡む訴訟の場合には、判決の中で弁護士費用の一部が損害として認められることがあります。

債権回収では、原則として弁護士費用を相手に請求することはできません。

債務不履行は契約違反であっても、通常は不法行為とは区別されるからです。

ただし、契約書に「裁判になった場合は弁護士費用も負担する」と記載されている場合や、悪質な不法行為を伴う場合には例外的に認められることがあります。

したがって、債権回収で弁護士費用を相手に請求できるかどうかは、契約内容や事案の性質によって左右されます。

不貞行為を理由とする慰謝料請求では、弁護士費用の一部を請求できることがあります。

不貞行為は不法行為にあたり、弁護士を依頼することは合理的だからです。

例えば、配偶者と相手方の不貞行為を理由に裁判を起こした場合、慰謝料の額に加えて弁護士費用の一部が認められることがあります。

このように、不貞行為に基づく慰謝料請求は、弁護士費用を相手に請求できる代表的な事例です。

名誉棄損による損害賠償請求でも、弁護士費用の一部を相手に請求できることがあります。

不法行為に基づいて請求するものですし、弁護士に依頼することも合理的であるためです。

例えば、虚偽の噂を流されたことで精神的損害を受けた場合には、慰謝料に加えて弁護士費用の一部が認められることがあります。

このように、名誉棄損のケースも弁護士費用を請求できる典型的な場面といえます。

弁護士費用を相手に請求できる場合でも、全額を支払わせることはできず、一部に限られます。

これは、弁護士に依頼するかどうかは本人の自由な選択であり、費用のすべてを相手に負担させると不公平になるからです。

例えば、交通事故や不貞行為、名誉棄損などの損害賠償請求では、裁判所が「認められた損害額の1割程度」を弁護士費用として上乗せするのが一般的です。

損害が100万円と認められた場合、弁護士費用として10万円前後が追加される、といったイメージです。

ただし、この割合はあくまで目安であり、事案の内容や裁判所の判断によって変わることがあります。請求した金額がそのまま認められるとは限らないため注意が必要です。

このように、弁護士費用を相手に請求できる場合でも「損害額の1割程度が目安」と理解しておくといいでしょう。

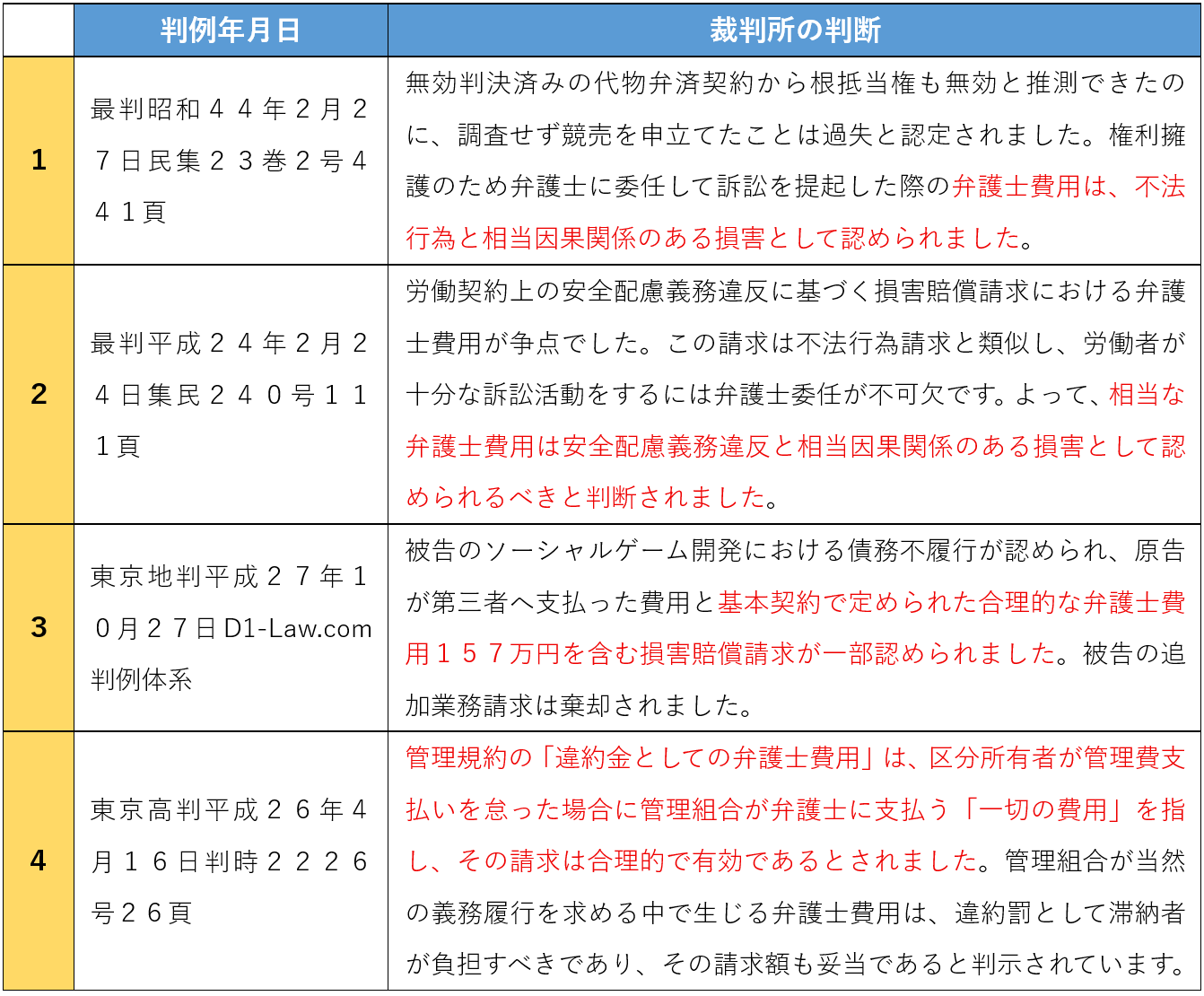

弁護士費用を相手に請求することを認めた判例も、多く蓄積されてきています。

例えば、弁護士費用を相手に請求することを認めた判例としては、以下の4つです。

【事案】

無権代理による代物弁済契約の無効判決後、相手方が未抹消の根抵当権設定登記に基づき競売を申立てました。

被害者は所有権保護のため、根抵当権抹消登記手続訴訟を提起しました。

【結論】

弁護士費用は損害と認定されました。

【理由】

無効と判決された代物弁済契約から、同一機会の根抵当権設定契約も無効と推測可能でした。

根抵当権の存否を慎重に調査せず競売を申立てた行為は過失です。

権利擁護のため訴訟を提起し、弁護士に委任することが通常であり、その弁護士費用は、事案の難易等を考慮し相当と認められる範囲内で不法行為と相当因果関係に立つ損害となります。

本件の弁護士費用は相当額でした。

【事案】

工場でのプレス機事故で指を失った労働者が、使用者の安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求しました。

訴訟の弁護士費用が、この義務違反と相当因果関係にある損害として認められるかが争点です。

【結論】

弁護士費用は安全配慮義務違反と相当因果関係のある損害と認められます。

【理由】

労働者による安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求は、不法行為に基づく請求と同様に、義務内容の特定や違反事実の立証責任があり、専門的です。

十分な訴訟活動には弁護士委任が不可欠なため、相当と認められる範囲内の弁護士費用は、義務違反と相当因果関係のある損害として認められます。

原審の判断は法令違反とされました。

【事案】

原告は、被告にソーシャルゲーム開発を委託しましたが、被告が仕様を満たす成果物を期日までに納入せず、第三者へ残存業務を委託しました。

原告は、委託料、レンタルサーバー代、弁護士費用を含む損害賠償を被告に請求しました。

【結論】

被告は原告へ1734万7028円を支払うこととなります。

【理由】

被告は成果物の納入期日に遅滞があり、完成度は約30%でした。原告の指示の遅れ等を理由とする被告の主張は認められません。

原告が第三者に支払った業務委託料1577万7028円は、被告の債務不履行による損害と認められました。

また、基本契約に基づき、合理的な弁護士費用として157万円が損害額に含まれました。レンタルサーバー代は損害とは認められませんでした。

【事案】

マンション管理組合が区分所有者に対し、未払管理費と遅延損害金、そして弁護士費用の支払いを請求いたしました。

原判決が弁護士費用の一部しか認めなかったため、管理組合は規約に基づき弁護士費用の全額を求め、控訴人がこれに反論いたしました。

【結論】

弁護士費用全額の請求が認められました。

【理由】

管理規約における「違約金としての弁護士費用」の定めは、合理的なもので有効です。

これは、管理組合が弁護士に支払義務を負う「一切の費用」と解釈されます。

区分所有者が管理費支払いを怠ることは当然の義務の不履行であり、この費用は違約罰としての性質を持ちます。

管理組合が弁護士費用を持ち出すのは公平ではないため、規約による請求は妥当です。

請求された弁護士費用額も不合理ではないと判断されました。

弁護士費用を相手に請求できる場合でも、あなたがこれを請求しなければ払ってもらうことはできません。

弁護士費用を相手に請求する方法としては以下のとおりです。

それでは、弁護士費用を相手に請求する簡単な方法について順番に見ていきましょう。

弁護士費用を請求する方法の一つは、相手に送る通知書にその旨を記載しておくことです。

損害賠償などの請求をする際には、通知書に請求の金額を記載しておくことになります。

例えば、「慰謝料100万円及びその1割である10万円の弁護士費用相当額の損害の合計110万円を請求します」と明記しておきます。

このように、通知書に弁護士費用の請求を盛り込んでおくことで、交渉の場でもスムーズに主張しやすくなります。

裁判を起こす場合には、訴状に弁護士費用の請求を記載することが必要です。

訴状に書かれていない項目は、裁判所が判断する対象にならないからです。

例えば、「慰謝料○○円に加えて、弁護士費用相当額の損害○○円を請求する」と訴状に書いておけば、裁判所が弁護士費用を損害の一部として認めてもらえる可能性が出てきます。

このように、裁判で弁護士費用を相手に請求するには、訴状にきちんと明記することが必要です。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、弁護士費用は相手に請求できるかを説明したうえで、3つの例外や金額と簡単な請求方法を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ

・弁護士費用は、原則として、相手に請求できません。

・弁護士費用を相手に請求できる例外ケースとしては以下の3つがあります。

例外1:不法行為に基づく損害賠償請求

例外2:安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求

例外3:弁護士費用を負担する合意に基づく請求

・弁護士費用を相手に請求できるかについて、事案別に整理すると以下のとおりです。

・弁護士費用を相手に請求できる場合でも、全額を支払わせることはできず、一部に限られます。不法行為であれば請求できるのは1割程度となるのが通常です。

・弁護士費用を相手に請求する方法としては以下のとおりです。

方法1:通知書に記載する方法

方法2:訴状に記載する方法

この記事が弁護士費用を相手に請求することができないか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

梶並吉光

北海道合同法律事務所

北海道札幌市中央区大通西12丁目 北海道高等学校教職員センター

詳細はこちら

森下範凰

九段法律事務所

東京都新宿区新宿2丁目1番7号 井門新宿御苑ビル2階

詳細はこちら

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

山本 新一郎

横浜シティ法律事務所

神奈川県横浜市西区南幸二丁目19番4号南幸折目ビル602

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

弁護士費用は、原則として、相手に請求できません。ただし、不法行為や安全配慮義務違反、合意がある場合など一部の事案では請求できることもあります。今回は、弁護士費用は相手に請求できるかを説明したうえで、3つの例外や金額と簡単な請求方法を解説します。

2025年8月23日

法律手続

弁護士費用は、原則として、相手に請求できません。ただし、不法行為や安全配慮義務違反、合意がある場合など一部の事案では請求できることもあります。今回は、弁護士費用は相手に請求できるかを説明したうえで、3つの例外や金額と簡単な請求方法を解説します。

2025年11月13日

法律手続

弁護士費用は、原則として、相手に請求できません。ただし、不法行為や安全配慮義務違反、合意がある場合など一部の事案では請求できることもあります。今回は、弁護士費用は相手に請求できるかを説明したうえで、3つの例外や金額と簡単な請求方法を解説します。