2025年5月2日

法律一般

法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025/11/25

法律手続

訴状の受け取りを拒否できないか悩んでいませんか?

訴状を受け取らなければ、訴訟を避けることができるのではないかと思った方もいますよね。

結論から言うと、訴状の受け取り拒否はできません。

受け取りを拒否しても、差置送達や付郵便送達、公示送達などの方法で訴状が送達されてしまうためです。

あなたが訴状の受け取り拒否を理由に出頭しないでいると、そのまま敗訴してしまい原告の請求が認容されてしまうリスクがあります。

もし、訴状が届いた場合には受け取りを拒否するのではなく、適切に対処していくようにしましょう。

実は、訴状が届いてからどのように対応していくかによって、結果は良くも悪くも大きく変わっていくことになります。

この記事をとおして、訴訟を提起されてしまった方に訴状の受け取りを拒否したところで何も解決しないということを知っていただければ幸いです。

今回は、訴状の受け取り拒否はできないことを説明したうえで、受け取らないリスクと適切な対処手順を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、訴状を受け取った場合にどのように対処すればいいのかがよくわかるはずです

目次

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

訴状の受け取りを拒否することはできません。

訴状は裁判所から送達される重要な書類であり、あなたの意思で受け取らないと判断しても、法律上の送達が成立してしまうからです。

例えば、玄関先で「受け取りません」と言ったとしても、他の方法で送達が実施されることになります。

結果として、あなたが実際に訴状を開封しなかった場合でも、送達の効力は認められてしまいます。

つまり、訴状を受け取らなかったからといって、訴訟を避けられるわけではありません。

むしろ、内容を確認できずに不利な立場に立たされてしまう可能性が高くなります。

そのため、訴状が届いたときには受け取りを拒否するのではなく、内容をしっかり確認して冷静に対処していくことが大切です。

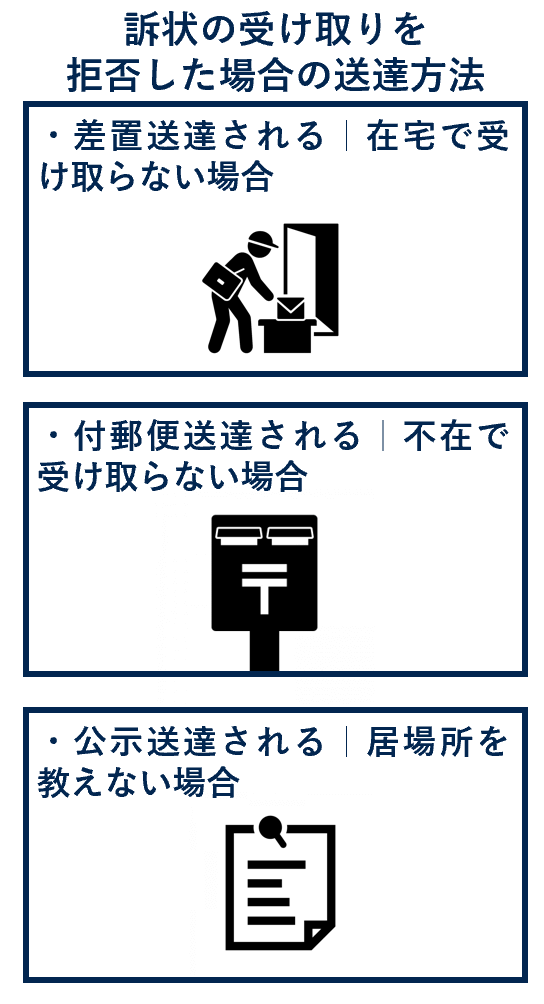

訴状は受け取りを拒否しても、法律で定められた別の方法により送達されてしまいます。

どのように送達されてしまうのかを知ることで、訴状の受け取りを拒否しても送達されてしまうイメージをもちやすくなるでしょう。

例えば、訴状の受け取りを拒否しても以下の方法により送達されてしまうことになります。

それでは、これら3つの送達方法について順番に見ていきましょう。

訴状を自宅で受け取らずに拒否しても、差置送達という方法で送達が成立します。

これは、在宅しているのに「受け取りません」と拒んだ場合でも、書類をその場に置いて帰ることで効力が生じる仕組みです。

例えば、郵便局員が玄関先で受け取りを断られた場合でも、玄関に置いて立ち去れば、送達は完了したことになります。

つまり、受け取りを拒否したつもりでも、法律上は受け取ったのと同じ扱いになってしまうのです。

訴状を受け取らず不在が続く場合、付郵便送達という方法で送達されます。

付郵便送達とは、書留郵便で発送する方法で、発送した時点で送達が完了したものとみなす方法です。

ポストに投函されますので受け取りを拒否することはできません。

例えば、配達員が何度も訪問しても不在だったり、あなたが不在票を無視し続けたりすると、裁判所は付郵便送達を検討することになります。

つまり、受け取りを拒否する余地もなく、裁判が始まってしまうことになります。

訴状を受け取らないように転居して居場所を隠しても、公示送達という方法で送達されます。

これは、相手の所在が不明な場合に、裁判所の掲示板などに一定期間公示することで送達の効力を発生させる制度です。

例えば、転居しても住民票を変更せず放置していて、原告から聞かれても住所を教えなかったりするような場合などには、居場所が分からず公示送達が用いられることがあります。

つまり、逃げても裁判からは逃れられず、知らない間に敗訴の判決が出てしまう危険があるのです。

訴状の受け取り拒否を理由に出頭しないでいると、敗訴してしまい原告の請求がそのまま認められてしまうリスクがあります。

差置送達や付郵便送達を受けたのに答弁書を提出せず出頭しないと自白したものとみなされてしまい、原告の請求が認められてしまいます。

公示送達の場合は、答弁書を提出せず出頭しなくても直ちに自白したことにはなりませんが、反論できないまま原告の主張や証拠をもとに判断されてしまいます。

例えば、相手から多額の金銭の支払いを請求されていて、実際には支払わなくていい場合であっても、訴状を確認せず欠席すると、そのまま請求が認められてしまうケースがあります。

原告の請求を認める判決が出ると、その判決に基づいて一方的にあなたの財産が差し押さえられてしまう可能性があります。

つまり、訴状を受け取らないことや裁判に欠席することは、あなたにとって非常に不利な結果を招きます。

訴状が届いたときには拒否や放置を選ばず、必ず中身を確認したうえで適切に対応していくことが大切です。

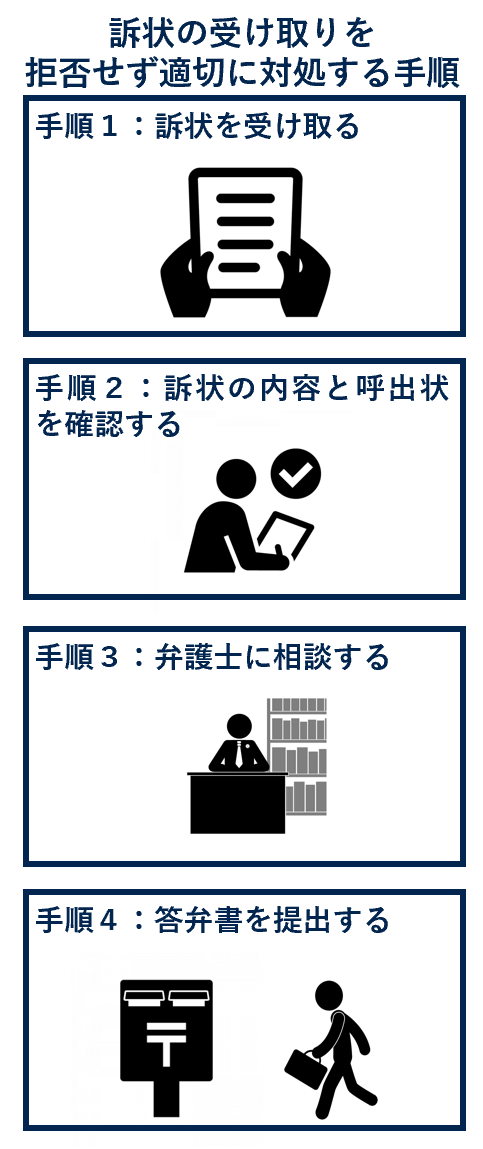

訴状が届いたときは、受け取りを拒否せず適切に対処していくことが重要です。

正しく手続きを踏めば、相手の請求に反論したり、和解の可能性を探ったりすることもできます。

具体的には、訴状が届いた場合には、受け取りを拒否するのではなく以下の手順で対処していきましょう。

それでは、訴状を受け取った際の具体的な4つの対処手順について順番に見ていきましょう。

まず訴状は受け取りましょう。

これまで説明したとおり、受け取りを拒否しても差置送達や付郵便送達などにより送達されたものと扱われ、裁判が進んでしまうからです。

つまり、受け取りを拒否する意味はなく、むしろ内容を確認できなくなるだけリスクが高まります。

訴状を受け取ったら、訴状の内容と一緒に送られてくる呼出状をしっかり確認することが必要です。

なぜなら、訴状には相手が何を請求しているか、呼出状には第1回期日の日時や場所が記載されているからです。

例えば、どのような理由でいくら請求されているのかと言ったことや何月何日の何時からどこで期日が開かれるのかが記載されています。

訴状と呼出状を確認しないままにすると、何について、いつまでに対応すればよいか判断できず対応が難しくなってしまいます。

呼出状については、以下の記事で詳しく解説しています。

訴状を確認したら、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

裁判の手続は専門的で複雑であり、自分だけで対応しようとすると見落としや誤解が生じやすいからです。

例えば、請求金額が妥当かどうか、自分の言い分を法的に記載するにはどうすればいいのかは法律知識がなければ正しく判断できません。

弁護士に相談すれば、あなたに有利な証拠の集め方や答弁書の書き方など具体的な助言を受けられます。

弁護士に依頼すれば、代わりに答弁書の提出や期日の対応についてもしてもらうことができます。

最後に、提出期限までに答弁書を提出することが必要です。

請求を争う場合には、「原告の請求を棄却する」との答弁を行うのが通常です。

その他、請求の原因に対する認否や被告の主張等を行うことになりますが、間に合わない場合にはこれらについては「おって主張する」などの記載をしておきます。

答弁書の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。

訴状の受け取り拒否についてよくある疑問としては、以下の3つがあります。

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

A.同居人が訴状の受け取りを拒否しても、送達の効力は失われません。

同居人が受け取ることも法律上認められており、拒否しても差置送達などで効力が生じるからです。

A.不在票が入っているはずなので、連絡して受け取りましょう。

不在票を無視し続けると、付郵便送達が実施され発送時点で送達したものとみなされてしまうことがあります。

A.住居等が知れないとき又はその場所において送達するのに支障があるときは、就業場所に送達されることがあります。

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

弁護士コンパスで

各分野に強い弁護士を探す

以上のとおり、今回は、今回は、訴状の受け取り拒否はできないことを説明したうえで、受け取らないリスクと適切な対処手順を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

この記事が訴状の受け取りを拒否できないか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

詳細はこちら

内田拓志

https://uchida-takushi-law.com/

東京都千代田区一番町19番地

詳細はこちら

加藤惇

東日本総合法律会計事務所

東京都新宿区四谷1-8-3 四谷三信ビル8階

詳細はこちら

-2-1-6941096272b2b-scaled.jpg)

髙田晃央

髙田法律事務所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ 504

詳細はこちら

鴨下香苗

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目6番地 ICON関内8階

詳細はこちら

小藤貴幸

小藤法律事務所

東京都北区滝野川7-8-9日原ビル7階

詳細はこちら

杉本拓也

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

東京都豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

詳細はこちら

三部達也

Utops法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内8階

詳細はこちら

人気記事

2025年5月2日

法律一般

法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。

2025年8月23日

法律手続

裁判傍聴は、誰でも特別な手続きなく簡単に体験できます。スケジュールや日程を確認して興味のある事件を見てみましょう!今回は、裁判傍聴は面白いことを説明したうえで、危険ではないことや初めての人へのおすすめ事件、裁判傍聴の方法・やり方を解説します。

2025年5月14日

法律手続

債務不存在確認訴訟とは、被告に対する特定の債務が不存在であることを裁判所に確認してもらう訴訟のことです。今回は、債務不存在確認訴訟とは何かを説明したうえで、費用やデメリットと判例をわかりやすく解説します。