2025年1月31日

不当解雇

「明日から来なくていいよ」は違法?給料や行かないリスク3つと裁判例

「明日から来なくていいよ」との発言には、複数の法的意味があります。労働者の対応次第で結果が大きく変わってきますので、冷静かつ適切に対応するよう心がけましょう。今回は、「明日から来なくていいよ」は違法かを説明したうえで、給料や行かないリスク3つと裁判例を解説します。

2025/03/30

雇い止め

契約社員として働いていたものの契約の更新をしないと言われてしまい、法律に違反しているのではないか悩んでいませんか?

これまで何度も契約を更新してもらっていると、今回も当然更新されるのではないかと期待していた方も多いですよね。

雇い止め法理とは、契約社員の方に更新の期待がある場合には、客観的に合理的で社会通念上相当といえる理由がないと、更新を拒絶できないというルールのことです。

雇い止め法理は判例により示されたルールでしたが、平成24年に労働契約法19条として法定化されました。

もっとも、雇い止め法理が法定化されたからといって、すべての雇い止めが違法とされるわけではありません。

雇い止め法理と更新回数については密接な関係があり、更新回数が多いほど更新の期待が高まる傾向にあります。

雇い止め法理のもとになった判例としては、東芝柳町工場事件と日立メディコ事件があります。

会社が雇い止め法理に違反して更新を拒絶した場合には、焦らずに冷静に対処していく必要があります。

実は、契約書で契約期間を定めておけば、簡単に契約を終了できると考えている経営者が多く、雇い止め法理を無視している会社も少なくありません。

この記事をとおして、雇い止め法理について誰でもわかりやすいように説明していくことができれば幸いです。

今回は、雇い止め法理とはどのようなものかを説明したうえで、法定化された労働契約法19条をわかりやすく解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、雇い止め法理がどのようなものであるかがよくわかるはずです。

目次

雇い止め法理とは、契約社員の方に更新の期待がある場合には、客観的に合理的で社会通念上相当といえる理由がないと、更新を拒絶できないというルールのことです。

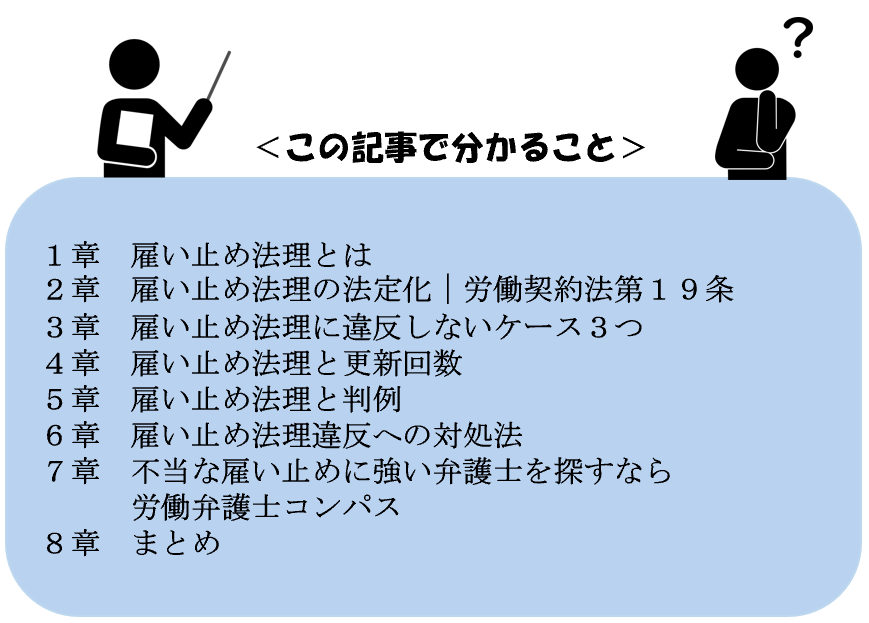

契約社員として雇用されている場合には、雇用契約の際に契約期間が定められることになります。

例えば、2025年4月1日に入社する際には、2025年9月30日までを契約期間とされているような場合があります。

つまり、雇用契約書上では、従業員として働く期間は、2025年4月1日から2025年9月30日までの6か月の間だけとされていることになるのです。

このことから、会社は、2025年9月30日の契約期間の満了をもって、もう契約を更新しませんと言ってくることがあります。

しかし、労働者としては、2025年10月1日以降も、契約を更新してもらえるものと期待して働いていることもあります。

そのため、一定の場合には、労働者の契約更新への期待を保護することにして、更新を拒絶することが許されないとしているのです。

雇い止め法理は判例により示されたルールでしたが、平成24年に労働契約法19条として法定化されました。

雇い止め法理の条文は以下のとおりです。

簡単に説明すると、以下の3つの条件を満たす場合には、これまでの労働条件と同じ条件で更新の申し込みを承諾したものとみなされることになります。

現在の実務では、雇い止め法理が問題とされる際は、上記の条文に基づいて、これらの3つの条件が満たされているかが審理されていくことになるのです。

雇い止め法理が法定化されたからといって、すべての雇い止めが違法とされるわけではありません。

雇い止め法理は、一定の条件を満たした場合にだけ、会社が更新を承諾したものとみなされるものであるためです。

具体的には、更新の拒絶が雇い止め法理に違反しないケースとしては、以下の3つです。

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。

雇い止め法理に違反しないケースの1つ目は、更新の期待がない場合です。

雇い止め法理が適用されるのは、労働者が次も更新してもらえる期待することについて、合理的な理由がある場合だからです。

例えば、雇用契約書において、更新をしないとの欄にチェックが入れられているような倍などには、更新の期待が認められないとされるようなこともあるでしょう。

そのため、更新の期待がない場合には、雇い止め法理が適用されない以上、更新が拒絶されたとしても、雇い止め法理に違反したということにはなりません。

雇い止め法理に違反しないケースの2つ目は、更新しない合理的理由がある場合です。

労働者に更新の期待が認められる場合であっても、更新をしないことにつき客観的に合理的な理由があり社会通念上相当と言えれば、雇い止め法理に反しないことになります。

例えば、能力不足や業務態度、会社の業績の悪化などの理由があれば、更新をしないことが合理的とされてしまうこともあるでしょう。

そのため、更新しない十分な理由がある場合には、更新が拒絶されたとしても、雇い止め法理に違反したとはいえないのです。

雇い止め法理に違反しないケースの3つ目は、更新の申し入れがない場合です。

雇い止め法理は、あくまでも労働者が更新を望む場合において、労働者を保護するものです。

労働者が更新の申し入れを行わないような場合については、たとえ客観的に更新の期待が認められる場合であっても、雇い止め法理の適用はありません。

そのため、更新の申し入れがない場合には、雇い止め法理が適用されない以上、更新が拒絶されたとしても、雇い止め法理に違反したということにはなりません。

雇い止め法理と更新回数については密接な関係があり、更新回数が多いほど更新の期待が高まる傾向にあります。

これまでも繰り返し更新をしてもらってきているため、次も更新してもらえると考えることも自然なことだからです。

例えば、労働契約法19条1号にも、「過去に反復して更新されたことがあるものであって」と明記されています。

ただし、更新の回数だけで、更新の期待が直ちに肯定されるわけではありません。

当初より、更新の上限が定められていたり、前回の更新の際に次は更新しないと説明されていたりすれば、たくさん更新されていても期待が否定されることもあるでしょう。

雇い止め法理については、もともと条文において明記されていたものではなく、判例で示されたルールを法律にしたものです。

雇い止め法理のもとになった判例は、以下の2つです。

それでは、これらの判例について順番に説明していきます。

【事案】

電機製造販売を目的とする会社において、契約期間2か月として入社した臨時従業員が、5回~23回にわたって、更新を重ねた後に雇い止めされた事案です。

この会社では、正規従業員(本工)と臨時従業員(臨時工)を雇用しており、臨時工の中には基幹作業を担う基幹臨時工が多く含まれていました。

基幹臨時工は、景気変動に応じた雇用調整を目的に雇用されていましたが、実際には長期雇用されるケースがほとんどであり、会社側は契約期間を2か月としながらも、契約の更新が常態化していました。

臨時従業員たちは、基幹臨時工として雇用されており、契約更新が繰り返される中で、本工への登用を希望していました。

しかし、会社が契約期間満了後の更新を拒否したため、これに対し、臨時従業員たちが争いました。

【判示内容】

上記のような事実関係からは、2か月という契約期間はあったものの、特別の意思表示がない限り自動的に更新されることが前提とされ、実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態であったとされました。

そのため、雇い止めの効力の判断にあたっては、解雇に関する法理を類推すべきであるとしています。

【事案】

この事案の労働者は、柏工場で昭和45年12月から臨時員として雇用されていました。契約期間は2か月でしたが、5回更新され、昭和46年10月まで働いていました。

柏工場では、景気変動に対応するため臨時員制度がありました。採用は簡単な面接のみで行われました。仕事は主に単純作業や精度を求められない作業が中心でした。

契約更新時には、期間満了の1週間前に本人の意思を確認していました。一部では庶務係が本人の印鑑を代わりに押す運用も行われていました。

形式上は期間ごとの契約でしたが、実態としては更新が常態化していました。

このような状況で、会社が、工場の人員を削減するため、臨時員全員の雇い止めを行ったため、争いとなった事案です。

【判示内容】

柏工場の臨時員は、季節的労務や特定物の製作のような臨時的作業のために雇用されるものではなく、その雇用関係はある程度の継続が期待されていたとされました。

また、契約についても、5回にわたり更新されていました。

そのため、契約期間満了による雇い止めといえども、解雇に関する法理が類推されるとされました。

しかし、臨時員は比較的簡易な採用手続で締結された短期的有期契約を前提とするものであるため、期間の定めのない本工を解雇する場合とは合理的な差異があるとされました。

そのため、期間の定めなく雇用されている従業員を対象に希望退職の募集をする前に、臨時員の雇い止めを行うことも、やむを得ないとされています。

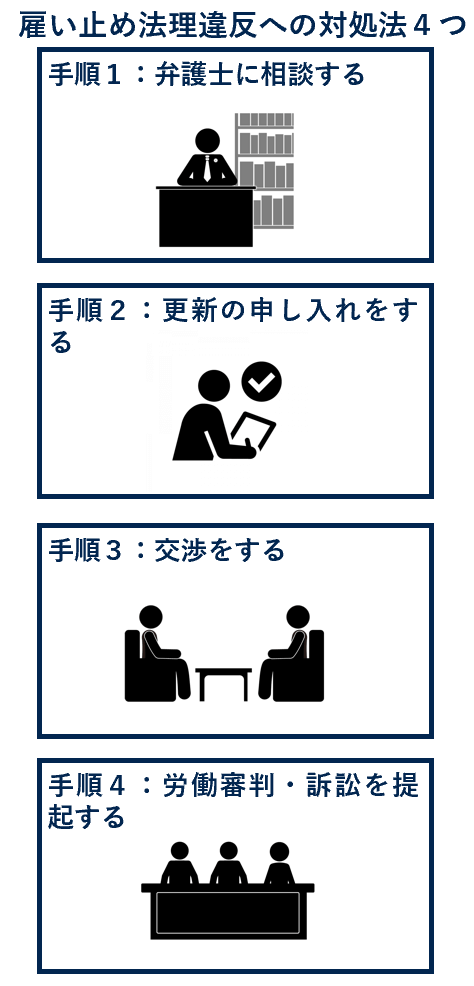

会社が雇い止め法理に違反して更新を拒絶した場合には、焦らずに冷静に対処していく必要があります。

あなたが何も言わなければ、契約期間満了をもって、雇用が終了したものとして退職手続きを進められてしまうためです。

具体的には、会社が雇い止め法理に違反する場合には、以下の手順で対処していきましょう。

それでは、これらの手順について順番に説明していきます。

雇い止め法理に違反への対処法の1つ目は、弁護士に相談することです。

更新の拒絶が雇い止め法理に違反しているかどうかは法的な事項となります。まずは法律の専門家である弁護士に見通しを相談するようにしましょう。

また、事案に応じて集めるべき証拠も変わってきます。早い段階で適切な証拠を集めることができたかにより結果も大きく変わってきますので、助言をもらうといいでしょう。

ただし、雇い止め法理に関する事案については、専門性が高いため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働問題に注力していて、雇い止めに関する事案に実績のある弁護士を探すといいでしょう。

雇い止め法理に違反への対処法の2つ目は、更新の申し入れをすることです。

労働者が更新の申し入れをしたことが、雇い止め法理の適用の前提となるためです。

契約期間満了日まで、又は、契約期間満了後遅滞なく、更新の申し入れをしておかないと、雇い止め法理を主張することが難しくなってしまいます。

そのため、すぐに更新の申し入れをするようにしましょう。

雇い止め法理に違反への対処法の3つ目は、交渉をすることです。

更新の申し入れに対して、会社側からの回答があれば、双方の主張で食い違いがある部分なども見えてきます。

話し合いにより折り合いをつけることが可能かどうか協議してみるといいでしょう。

早期に示談が成立すれば、少ない労力と負担で良い解決をすることができる場合もあります。

雇い止め法理に違反への対処法の4つ目は、労働審判・訴訟を提起することです。

話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた手続を検討しましょう。

労働審判とは、全3回までの期日で調停による解決を目指す手続きです。調停が成立しない場合には労働審判委員会が審判を下します。

審判には、労働者も会社も異議を出すことができます。いずれかから異議が出された場合には、通常の訴訟に移行することになります。

訴訟は、期日の回数の制限などはとくにありません。1か月に1回程度の頻度で交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年以上を要することもあります。

不当な雇い止めに強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

以上のとおり、今回は、雇い止め法理とはどのようなものかを説明したうえで、法定化された労働契約法19条をわかりやすく解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

この記事が契約社員として働いていたものの契約の更新をしないと言われてしまい、法律に違反しているのではないか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談する

籾山善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F

鈴木晶

横浜クレヨン法律事務所

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1ダイヤビル303

人気記事

2025年1月31日

不当解雇

「明日から来なくていいよ」との発言には、複数の法的意味があります。労働者の対応次第で結果が大きく変わってきますので、冷静かつ適切に対応するよう心がけましょう。今回は、「明日から来なくていいよ」は違法かを説明したうえで、給料や行かないリスク3つと裁判例を解説します。

!.png)

2025年3月8日

労働一般

ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。

2025年2月7日

不当解雇

多くの懲戒解雇の相談を受ける中でも、その理由については一定の傾向があります。今回は、懲戒解雇理由について、絶対に気を付けてほしいケース5つ厳選したうえで、ランキングにして解説します。